從“圖”“象”“意”的遞進認知解析兒童筆墨表達

——美術拓展性課程內容《老家記憶》教學例談

浙江省杭州市余杭區塘棲鎮第一小學 朱國鋒

(接上期)

師:同學們的感覺真是太真實了,如果現在有機會讓你用手去摸一摸,你會有什么樣的感受?

生1:粗糙,有一顆一顆的顆粒。

生2:很不平的感覺。

生3:手上可能會有灰塵。

生4:上面長滿了雜草,滑溜溜的,和老墻的粗糙很不同。

生5:像我爺爺的手一樣,很粗糙,上面長滿老繭和皺紋。

師:(微笑)如果我們有機會與它們來一次親密接觸,你躺在船頭,倚在門上,靠在石墩上、墻上,你可能會聞到什么氣息?

生1:古老的味道!

師:(笑)古老的味道你都能聞到,不簡單!

生2:老家的味道!

生3:陽光的味道!

生4:泥土的味道!

生5:厚重的味道!

……

如果僅僅是輕描淡寫地讓孩子欣賞視覺圖像,物象并不能帶給學生這么強烈而多元的感受,從以上案例我們發現,孩子們所感受到的物體已經不是他們最初看到的物體了,可以想象,他們心中充滿了對這些物體完全不同的“意象”,墻面斑駁如同老人的手,墻頭長滿青草與老墻形成視覺和觸覺上的對比,從物象中解讀出老家、陽光、泥土、厚重等強烈質感和意象的情感體驗。這是十分可貴的,學生的感知從物象本身的體驗剝離出來,他們的感知已經上升到了一種全新的層次,一種“花非花,霧非霧”的理解境界正在充分醞釀之中。就像一個孩子課后告訴我的:“老師,我還能感覺到老家正在做飯,墻頭升起白茫茫的炊煙呢!”

3.從“意象”到“筆墨”:喚醒學生對“意”的表達

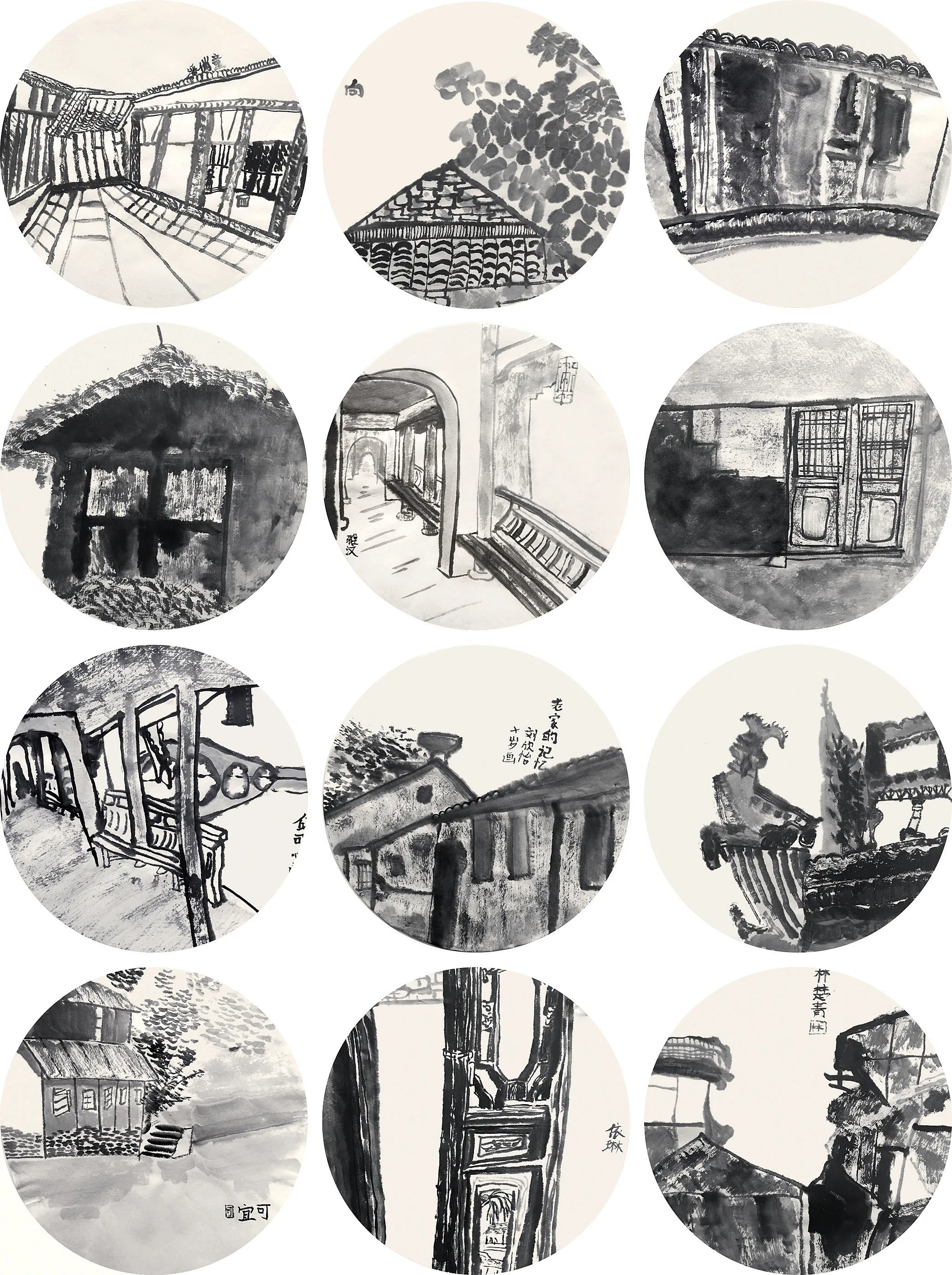

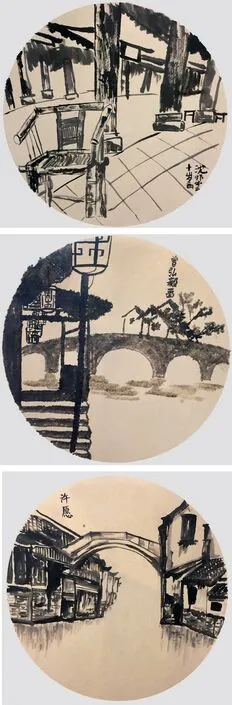

上:學生課堂習作的裝置展示

下:學生課堂習作的裝置展示

藝術風格的多元化其實就是藝術家對事物“意”的理解和表達的多元化。對于兒童而言,這種多元化就是他們對“意象”認知的關注點的不同。侯令老師在解析兒童用線條表現同一種事物時呈現出不同的筆墨質感時強調:雖然很多孩子看到不同的事物都喜歡用線,但是絕不相同,有的線條肯定、大膽,概括力強;有的凝澀,看似匍匐前行,但是很有質感;有的一個平滑的墻面線條,畫得一波三折,這是一種值得研究的文化現象。侯老師提到的不同狀態的線條筆墨,其實就是學生心中“意象”的外在表達,就像著名特級教師朱國華老師闡述的那樣:“學生心中都有一個對物象的“境”,有的如夢如幻,有的清晰,有的朦朧,兒童繪畫的過程就是一個“造境”的過程,表達自我感覺的過程。”在《老家記憶》一課中,“記憶”這種感覺需要學生通過筆墨來表達出來,學生如果沒有對“意象”的深刻體驗,就無法進行筆墨表現,因此,教師在學生充分體驗老家“意象”的基礎上,以一種筆墨探究的形式,讓孩子自由地直抒胸臆,把這種感覺記錄下來,詳見案例片段:

案例片段4:《兒童眼中的“老家記憶”》

展示學生探究作業:

師:你為什么要用這樣的筆墨來表現老墻和磚瓦?

生1:我覺得老墻很粗糙,所以我用擦的方式表現粗糙的感覺。

師:你把這種粗糙的質感用一種厚重、粗獷的皴擦用筆表現出來了,這是一種十分值得我們學習的筆墨技法。

生2:我畫的木門,我覺得用線條來畫,可以畫出這些紋理的感覺。

師:是啊!這位同學用很松的濃墨線條進行輪廓造型,并施以淡墨填染,把這種古樸、典雅的氣息表現得淋漓盡致。

生3:我用了比較濃的墨色擦出老墻的紋理,表現老墻那種經歷幾百年歷史的滄桑感。

師:這位同學畫的墻面,直接用墨大筆沒骨掃出,顯得瀟灑、概括,充滿筆墨趣味,表現木船、桌椅等物體最為適宜。

從以上案例我們發現,學生不僅能把自己的感受用自己的筆墨進行表達,而且能夠把這種筆墨進行合理、明晰的解釋。雖然他們不知道這種筆墨技法的專業名稱,但是他們知道要這樣畫,才能把心中的“意象”很好地表達出來。有的學生知道粗糙感、滄桑感需要一種皴擦的筆墨來表現;有的學生知道歷史的厚重感、肌理感需要以蒼潤,濃重的墨色直接表現,有的知道木紋、船紋的肌理和質感可以用不同濃淡,疏密,粗細的線條來傳達。

特級教師朱敬東老師說:當我們用心去解讀兒童那種看似稚拙、隨意的筆墨內容,我們會發現,他們其實處處用心,處處用情。只是我們能否站在等高、等齊的思維角度上看他們。“圖像”是美術教學的第一語言,如果我們能透過圖像的表層,幫助孩子看到更深、更廣的內容,那我們的美術教學也必將走得更高,更遠,更貼近兒童。

上:學生作品