近代中國織錦藝術的傳承與創新

(浙江工業大學 藝術學院,浙江 杭州 310023)

近代中國織錦藝術的傳承與創新

袁宣萍

(浙江工業大學藝術學院,浙江杭州310023)

中國織錦藝術曾經獨步天下,近代以來,由于洋貨沖擊、工藝繁復和用途縮減,以云錦、宋錦和蜀錦為代表的傳統織錦也遭遇了前所未有的危機。在危機面前,是堅守傳統還是適應時代,我國織錦業對這一歷史變革作出了回應。對傳統的堅守,讓我們今天仍然擁有作為非物質文化遺產的三大織錦工藝,對時代的適應,則為絲織業的現代化轉型奠定了基礎。基于機器生產的新型織錦,其創新性體現在織造技術、原料、組織結構和紋樣設計上。近代中國織錦藝術的傳承和創新,可以為今天的傳統工藝振興和制造業轉型升級提供歷史的借鑒。

近代中國;織錦藝術;傳承;創新

織錦是中國傳統絲織品中最富麗華貴、最具有特色的品種。宋戴侗《六書故》在解釋“錦”這個漢字時,稱“織彩為文曰錦”,即以彩色絲線直接織出華麗的紋樣。錦的起源很早,春秋戰國時期,河南陳留的襄邑以出產美錦著稱,有“襄邑俗織錦,鈍婦無不巧”之說。魏晉以來,四川成都的蜀錦興起,其榮耀一直延續到唐宋時代。絲綢之路沿線的考古發掘,出土了大量精美的漢唐織錦,工藝精湛,紋飾華美,學術界認為它們就是當年獨步天下的蜀錦。得益于宋室南渡與絲織業生產重心的南移,江南地區的織錦業后來居上。清朝在南京、蘇州、杭州三地置宮廷織造局,俗稱“江南三織造”,這三城同時也是織錦生產基地,加上成都,至近代,已形成南京云錦、蘇州宋錦和成都蜀錦三足鼎立的局面。與此同時,適應時代的發展,民國時期誕生了一批機器生產的新型織錦,在我國現代織錦史上寫下新的篇章。本文試對近代織錦藝術的傳承與創新進行專題探討。

一、近代傳統織錦遭遇的困境

中國織錦有著輝煌的歷史,也經歷了幾次成功的轉型。漢代是平紋經錦,唐代出現斜紋緯錦,織造工藝、裝飾紋樣均發生過很大的變化。元代以后,隨著緞紋組織的普及,織錦多以緞紋為地,因此織錦也被稱為“錦緞”。近代以來,由于洋貨沖擊、工藝繁復以及用途銳減等原因,傳統織錦業陷入了前所未有的困境。

(一)洋貨沖擊

近代洋貨沖擊首當其沖的是棉紡織業,因為英國等西方國家擁有發達的機器紡織業,向中國大量輸出價廉物美的洋紗與機制棉布,使傳統土布生產陷入困境。所謂“洋紗出而紡事漸疏,洋布興而織工并歇”。絲織業在民族產業中根基最堅固,舶來品的沖擊沒有棉布那么大,但也足以對傳統織錦構成威脅了。如南京的著名產品云錦,“織錦者系屬半工半商性質者居多,一面織造,一面售賣……匪特無工廠之組織,亦無專設出售錦緞之商號,以廣行推銷”。這是一種傳統的家庭手工藝,沒有現代工廠及商業組織,民國以來,由于受到嗶嘰、直貢呢等洋貨大量輸入的影響,銷路日形不振。杭州的緞業也一樣,“杭州的主要制造業為織造綢緞,近幾年因洋緞輸入,此業頗受影響。洋緞很受中國婦女歡迎,因其光澤比較好”[1]。千年傳統的織錦業在家門口遭遇了全球化的競爭。

(二)工藝繁復

中國織錦工藝最復雜,可謂古代手工技術的極致。織造前要先行染絲,絡絲、搖緯全部采用人工,織機則為古代傳承下來的束綜大提花機。上機前,要將設計好的花樣請專人挑花結本,即挑制儲藏了全部提花信息的花本。將花本掛在機頭,穿綜過筘,稱為“裝造”。織造時,“一機用三人,一人絡絲,一人制織,一人通絞,提花并不用龍頭,以一人在上用手提之,十分煩拙。制出之品,花樣既不翻新,織工又欠勻整”[2]。以這樣的生產效率,是不能與工業革命后日新月異的西方紡織技術抗衡的。19世紀初,法國人發明了賈卡提花織機,以沖孔紋版代替了繁瑣的花本,與機器生產相配合,其帶來的變革是劃時代的。我國傳統提花機不僅效率低下,變換花樣的速度更無法相提并論。

(三)用途銳減

民國以前,國產面料非常適用于男女四季服裝。以男裝為例,上層社會有身份的人一般穿長衫馬褂,特別是那件馬褂,得用上等的錦緞面料制作。如南京緞業之所以發達,是“因用途廣泛,政府明令尚元,如男子之馬褂及便帽、鞋靴,女子之襖裙,皆用元緞,是以銷路非常順利”[2]。特別是北京、東北、蒙古、西藏地區,是傳統錦緞最重要的市場。民國服制改革后,男子逐漸改穿西裝。除襯衫可用絲綢制作外,西裝、長褲、大衣都要求面料厚實挺括,風格沉穩。傳統的織錦色彩富麗,花色繁復,與現代西服的端正莊重完全不搭。以南京為例,“辛亥革命,錦緞衰落,機戶停織,工人分散。旋以蒙古西藏用途如昔,仍由素操蒙藏者,經營維持,僅保存少數之機戶與工人而已”。蒙古袍和藏袍,成為近代云錦最后的用武之地[1]。

二、近代絲織業的堅守與轉型

(一)南京云錦業的堅守

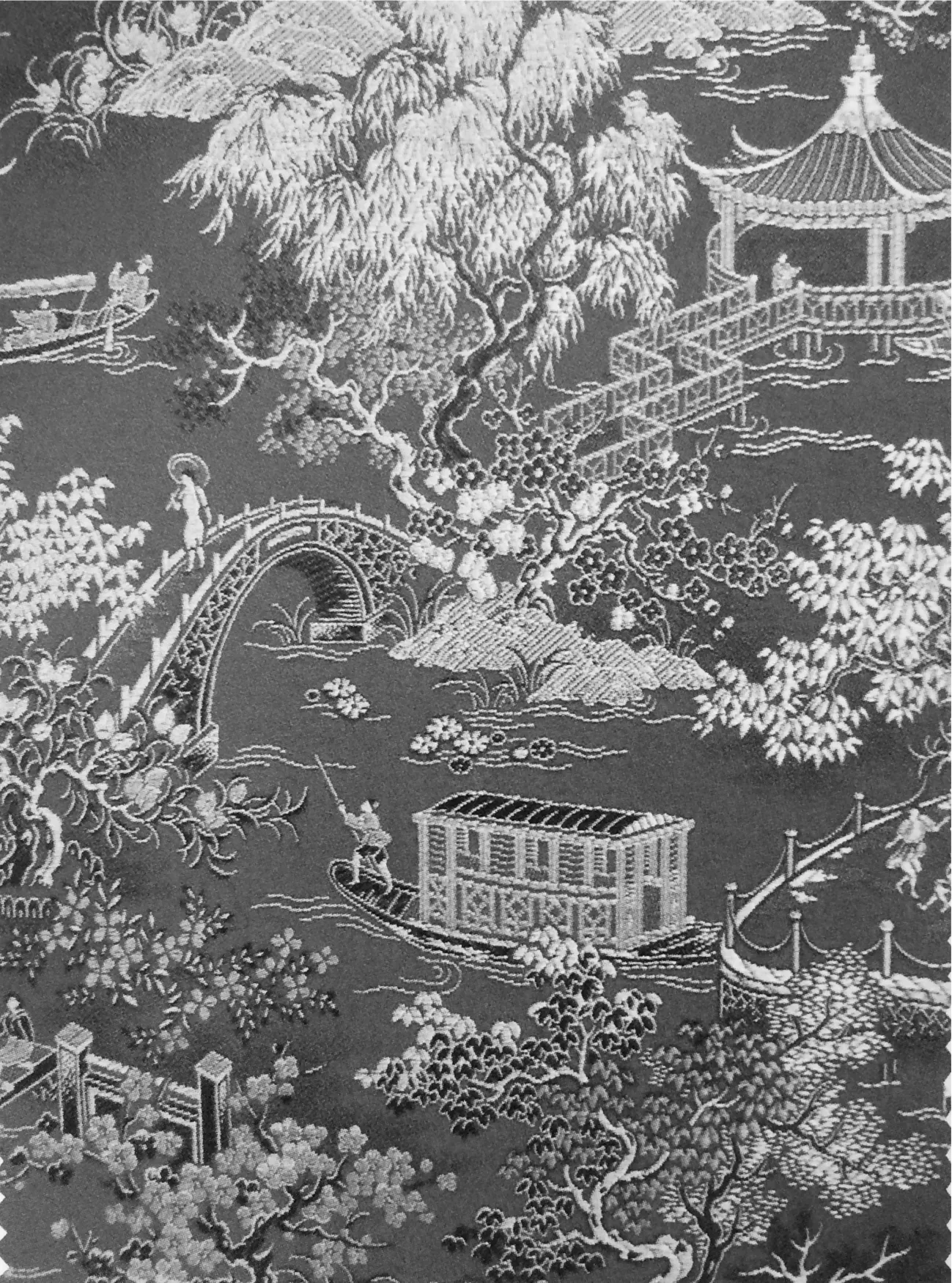

南京是清代江南三織造之“江寧織造局”所在地,是皇家綢緞最重要的生產基地,尤以云錦生產著稱。所謂云錦,包括庫金、庫緞、妝花緞三大類,具體品種更是繁多。庫緞其實是一種暗花緞,嚴格地說不是織錦,庫金和妝花緞才能代表云錦的特色,特別是妝花緞中的金寶地,華麗富貴,金碧輝煌。所謂“妝花”,指一種“通經斷緯”的織造技藝,即用不同顏色的彩絲緯管,對織物上的圖案花紋作分區分塊的挖花妝彩,相當于在特定的花紋部位用小梭子來回盤織,因此配色非常自由。妝花中特別華貴的稱為“金寶地”,用圓金線織滿地,再在滿地金線上挖織彩花,其富麗堂皇達到極點(見圖1)。

云錦最繁榮的是清代中期,“當極盛時代,織錦機戶約二百余家,每家機數二三張至五六張不等,十張以上者幾稀。每年出品總數約值銀二百萬兩,依此求生活之工人如織染、繪圖、挑花者等等,當有萬數千”[3]。但19世紀中期的太平天國運動,使南京織錦業遭到沉重打擊,織工四散,元氣大傷。光緒六年(1880),南京全城尚余庫緞織機300臺,妝花錦緞織機300臺。光緒三十年(1904)江寧織造局撤消,朝廷所需產品改由民間機戶供給,一定程度上刺激了織錦業的恢復和發展。民國建立后,由于服制改革,云錦主要面向蒙古、西藏和東北地區銷售,銷路大減。抗戰爆發后交通阻斷,云錦生產更陷入困境。在絲織業工業化轉型上,南京可謂舉步維艱。20年代中期,“各機房所用之織具,皆仍為舊式木機。在五六年前(約1921年)曾一度提倡鐵機,于清淮橋街設鐵機傳習所。”可惜業界對鐵機缺乏興趣,前來學習的人不多,遂行停辦[1]。1929年杭州舉辦第一屆西湖博覽會,全國絲綢產品云集,其中上海、蘇州、杭州的參展產品琳瑯滿目 ,而南京作為傳統織錦業重鎮,僅有兩家機坊參展,僅花庫緞和妝花旗袍料兩個老產品。這里除了云錦業的固步自封外,還有一個重要原因是技術上的,即云錦中最重要的妝花緞是無法用機器生產的,即使在今天也是如此。

幸運的是,在這樣的困境下,南京云錦沒有被毀,而是頑強地維持了生機,將傳統藝術特色保存到今天。這其中的原因,一是南京織錦業的根基較深,且多系家傳,男織女絡,從業者眾,一些實力雄厚的機坊能在困境中堅守;二是蒙古、西藏等地的傳統,仍然要向南京訂購錦緞,用于服裝和寺廟裝飾。如1924年,西藏九世班禪訂購了一批數量較大的期貨,1933年,蒙古國的協豐公司也曾前來采購,將積壓多年的云錦全部采買而去;三是南京作為民國政府的首都,對云錦業多少有些支持。至1949年,全城云錦織機尚存150臺左右[3]。新中國成立后,云錦作為傳統工藝獲得了人民政府重視,云錦藝人的經驗得以記錄和發掘,云錦業又重新煥發了生機。今天云錦作為中國傳統手工絲織技藝的代表,被列為聯合國世界非物質文化遺產。可謂此一時,彼一時也。

(二)蘇州紗緞業的轉型

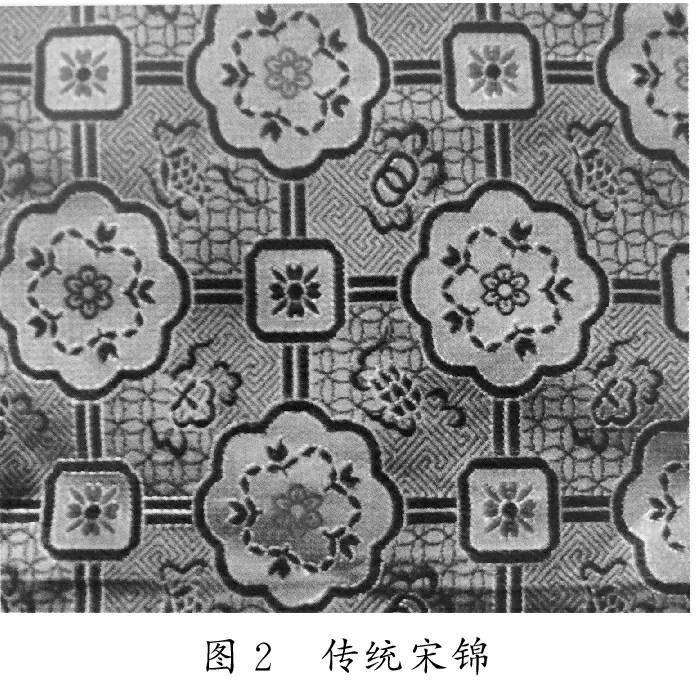

蘇州也是絲織業重鎮,江南三織造中,蘇州織造局的名氣不亞于江寧。蘇州的織錦業以宋錦著稱,所謂宋錦,其實是清代蘇州生產的一種仿宋裝飾錦,也稱“宋式錦”,與真正的宋代織錦有所不同[4]。宋錦分大錦、小錦、匣錦三大類,其中大錦又有重錦和細錦之分。從組織結構上說,宋錦以斜紋或平紋為地,多彩提花,較多地保留了古代織錦的特色。其中重錦用于織造佛像等掛飾,畫面精細,用工最重,細錦、小錦與匣錦皆用于書畫包首、經皮子、囊匣裝裱等,是一種裝飾用錦(見圖2)。宋錦一般采用規整的幾何紋樣或纏枝花卉,圖案精巧,配色典雅,近代蘇州民間機坊多有生產。

蘇州的絲織業俗稱“紗緞業”,產品主要有摹本緞、漳緞及各種花紗,宋錦只是裝飾用錦,且同樣可以用機器織造,不構成對機器的排斥。當時代變革的大潮來臨時,蘇州的紗緞業較為順利地完成了向機器生產的轉型。蘇州的機器絲織業起步在民國四年(1915)前后,鐵機被引入生產,到民國十年(1921)年,蘇經綢廠率先購進1臺電力織機,之后又添置電力織機24臺,其后不久,蘇州振亞、東吳等著名絲織廠紛紛仿效,電機絲織業日漸興起。民國二十二年(1933)以后,由于原料缺乏及市場收縮,傳統的紗緞莊認為用木機、鐵機成本巨大,產品質量也差,不足以在競爭中繼續生存,開始紛紛改置電力織機[5]。三年后(1936)蘇州已“有電力機約二千架,每月每架平均產綢十匹,除間有停歇者外,每年產額近二十萬匹,價值五六百萬元。木機尚有四、五百架,均系遺存之家庭工業。鐵機則僅存百架,產量均屬有限”[3]。至此,蘇州完成了絲織業的現代轉型,但同時也保留了宋錦、漳緞等傳統產品的生產。今天,宋錦與漳緞均被列為國家級非物質文化遺產。

(三)成都蜀錦業的復蘇

成都以蜀錦著稱,但近代蜀錦與歷史上的蜀錦有很大的不同。蜀錦誕生于漢晉,發展于唐宋,北宋、南宋時期朝廷均在成都設錦院,生產花樣繁多的蜀錦,這在宋人呂大防《錦官樓記》和元人費著《蜀錦譜》中有詳細記載,錦名有八答暈、六答暈、天下樂、盤球、翠池獅子、百花孔雀、瑞草云鶴、穿花鳳、如意牡丹、宜男百花等,令人神往。但宋元之際殘酷的戰爭造成了蜀錦的衰落,藝人四散,織錦生產轉移到江南地區。明末戰爭再度造成四川人口銳減,外省移民大量進入四川。直到清代雍正年間,成都的絲織業才恢復發展起來。19世紀中期太平天國運動爆發,江南地區的絲綢業遭到嚴重破壞,成都織錦業在需求的刺激下有了進一步發展。清末,川人衛杰所撰《蠶桑萃編》提到四川生產的有蜀錦、巴緞、浣花緞、貢緞、緞機寧綢等產品。民國以后的二三十年間,四川絲織業發展迅速,其中錦緞類產品出現了蜀華、通海、月華、雨絲、浣花、方方等十余種,采用傳統的束綜提花機制織,彩條牽經是產品的特色,這就是近代的蜀錦(見圖3)[6]。新中國成立后,政府組織蜀錦藝人和設計力量,對蜀錦的產品、紋樣進行系統的挖掘、整理和創新,進一步鞏固了蜀錦的地位。今天,蜀錦也被列為國家級非物質文化遺產。

圖3 傳統蜀錦

(四)杭州絲織業的創新

杭州也是清代江南三織造的所在地。關于杭州織造局的出品,康熙年間有妝花、織金并各種花緞,與今天南京的云錦類似;雍正年間生產過宋錦、洋錦、洋倭緞等產品,又與今天的蘇州宋錦、漳緞類似。可見,早期江南三織造的產品并沒有明顯的地域差別。但到乾隆時期,杭州織造局就少了織金、妝花等用工重的產品,而多為緞、綢、綾、紗、縐等較輕細的織物。從近代杭州民間出產來看,杭州不以織錦見長,最著名的是線春、線縐、杭緞、杭紡、杭羅、杭綢等絲織品。可惜的是,今天作為傳統工藝被列入國家級非物質文化遺產的,只有杭羅一種,而且還是機器所織的素杭羅。不像南京、蘇州、成都一樣,有一種花色燦爛的織錦作為杭州的名片,的確是一種遺憾。但另一方面,杭州在新型錦緞的開發上卻成就斐然,處于全國領先地位。這種差異與一個城市的文化品格有點關系。

相比其他城市,杭州的機器絲織業起步很早,僅次于大都會上海。民國成立前后,就有綢業會館董事金蓉仲從日本引進手拉機。不多時,“以鐵機出貨速而工資省,出品又平滑勻凈,極受社會之歡迎,均感綢業組織有改革之必要,于是或合股,或獨資,相率創設綢廠,盡棄從前之木機,而采用新式之手織鐵機”[7]。幾年后,電力織機又被引入杭州絲織業中,振新、緯成、天章、虎林、鴻章等廠均相繼添置,其“出品日多,花樣日繁”,加以“(杭州電廠)原以輔助各項工業發達為最大責任,故對于電力價格,極力減低,對于各廠設計用電,多不取費”[3],各種新式綢廠“紛紛設立,有如雨后春筍”。杭州絲織業向半機器化、機器化過渡非常順利,到民國十五年(1926),各廠的電力織機總數激增到3800多臺,民國二十五年(1936)時又增加到6200臺,年產綢緞近30萬匹,成為僅次于上海的機器絲織業生產中心[8]。這種淘汰舊織機、擁抱新技術的“杭州速度”,實屬全國領先。

杭州絲織業在進入機器時代后,誕生了一系列新產品,其中在織錦藝術上的成就,一是像景織錦,即都錦生絲織照相織物;二是織錦緞、古香緞等一系列機器織錦。這些新型織錦江浙滬均有生產,但設計與生產能力最強的是杭州。值得一提的是,杭州機器絲織業的發達,與清末創辦的浙江中等工業學堂(浙江工業大學的主要學脈)的機織與染色科提供強大的技術支持是分不開的。

三、新型織錦的誕生與發展

民國時期誕生的新型織錦,在技術、產品和審美風格上都達到了創新的要求,為我國織錦的現代轉型奠定了基礎。在信息時代數碼織造的今天,這些產品其實也已成為經典,成為近代工業化初期的象征。

(一)技術創新

新型織錦的開發首先基于技術的引進。織造云錦、宋錦和蜀錦的大花樓織機,是中國古人的偉大發明,是手工技術高度發達的象征,但是當西方的賈卡提花龍頭和電力織機出現后,束綜提花機就落后了。民國時期,江浙各地的絲織廠紛紛引進賈卡提花機,用沖孔紋板代替花本儲存提花信息,不但提高了生產效率,而且織出的花紋更細膩,色彩更豐富。新型織錦之所以開始成功,與賈卡提花龍頭以及多把吊、棒刀、伏綜、多梭箱等織機裝置的應用是分不開的。

新型織錦的開發還與人造絲的應用關系密切。人造絲,國際上通稱為Royon(縲縈),是19世紀由法國人發明的一種性能優良的植物再生纖維。民國以后,人造絲開始向中國輸入,數量逐漸增加。要不要在絲織品中采用人造絲,引起了業界較大的爭議。傳統的織錦行業當然是抗拒的,害怕它會取代蠶絲的地位;而新興的機器絲織業是歡迎的,認為與其讓國外人造絲產品源源流入,不如利用人造絲開發產品來占領市場。杭州緯成公司在國內率先使用了人造絲,之后遂在全國絲織業鋪開。人造絲染色鮮艷,與真絲交織,可以一染兩色,增加了產品的花色,一般用于緯向起花,花型飽滿而明亮。緯成公司利用真絲與人造絲交織開發的提花織物“巴黎緞”,就是今天的“花軟緞”,當時就風靡全國,威脅到了傳統織錦的地位。

(二)產品創新

織錦產品的創新,還在于織物組織的創新。按民國時期出版的《織物組合與分解》一書的定義,“以經線及地緯交織斜紋或經面緞紋為地組織,而以兩種以上之色紗或金銀箔等金屬絲為紋緯,以組成各種緯浮之紋樣,是種織物名曰錦”[9]。并根據其組織結構的不同,將其分為紗錦、唐錦、金錦、大和錦、陰影錦、緞錦等類型。其中有些與傳統織錦類同,有些是新型的。具體到每個產品,又各有特色。現以誕生在民國時期最著名新型織錦——織錦緞與像景織錦加以說明。

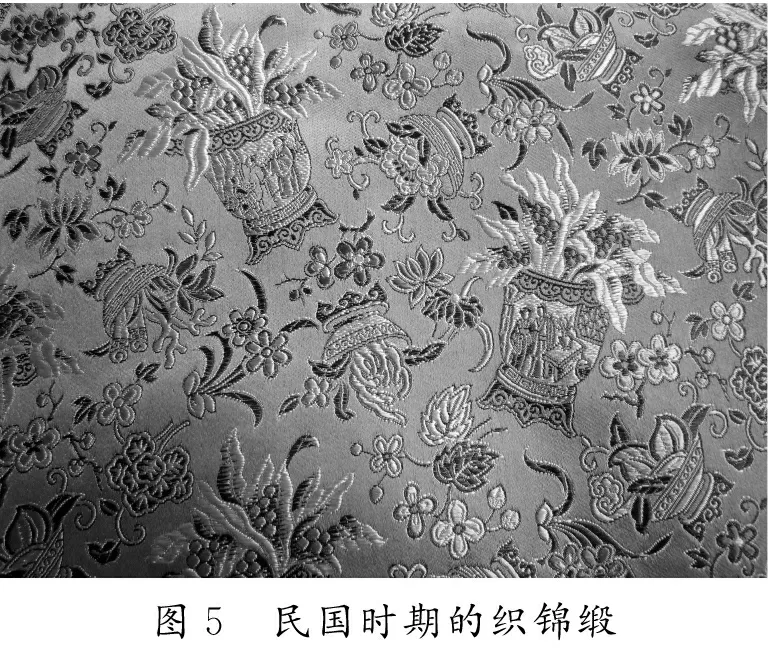

1. 織錦緞。緞錦的一種。所謂緞錦,即地部用經面緞紋,以二種或二種以上之色紗或金銀紗為紋緯,紋樣用緯面緞紋或緯浮長表現。用電力織機織造緞錦,最初也是由杭州緯成公司首創的。1926年左右,該公司參考日貨——日華緞織造二閃緞,后又加入一組人造絲紋緯織成了緯三重結構的錦緞。織錦緞的誕生與杭州九豫絲織廠的設計師宋潤溥有關,據說是他在30年代成功地設計了這只產品,一直流行到今天。該產品經線采用染色桑蠶絲,緯線由一色紋緯和二色地緯組成,均采用染色人造絲。地部正面為經線與地緯交織成八枚經面緞紋,兩色紋緯交織成十六枚緞紋背襯。花紋部分,一色緯線以緯浮長起花,另二色緯線交織成十六枚緞紋沉背。這三色緯線中,兩色常拋,一色彩拋,即根據花紋需要分段換色。產品手感厚實,織紋細膩,花型飽滿,色彩富麗,是近代綢緞產品中最成功的一款織錦[10]。另一只與織錦緞類似的產品叫古香緞,結構比織錦緞簡化,是一組經線與兩種緯線構成的緯二重緞錦,八枚緞紋地,緯浮長起花。據說由蘇州率先開發,但杭州的產量亦不小。花型分兩種,一種為各類花卉,稱“花卉古香”,一種為樓臺景色,稱“風景古香”。與織錦緞一樣,古香緞也成為現代中國綢緞的經典產品。

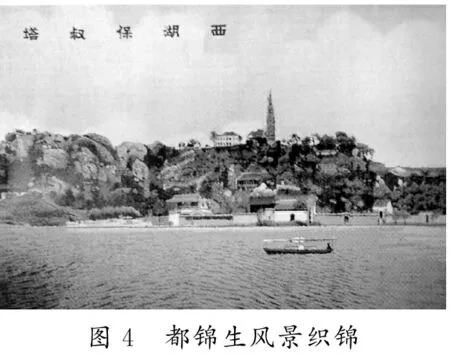

2.像景織錦。近代誕生的一種以繪畫和照相為表現內容的織物。一般經線為白色,緯線分為黑白兩色,所用組織依所表現之人物或風景等顏色之深淺,以八枚、十二枚、十六枚等緯面緞紋點為基礎,逐漸增減其組織點,使織物成品外觀與黑白繪畫或照相之外觀類似,再在織物表面涂繪色彩。這種織物是法國人在19世紀前期發明的,明治維新后,日本積極學習西方提花技術,學會了這種織造工藝。1910年,從日本學習機織技術歸來后的許炳堃先生在杭州創辦了浙江官立工業中等學堂(民國后改名為浙江甲種工業學校),引進日本提花織機,聘請了日本教師和藝人,傳授新型織造技術[11]。1918年,畢業于該校并留校任教的都錦生先生辭職創辦了工廠,開發成功中國第一幅黑白絲織畫——《九溪十八澗》,開始生產以西湖風景為主要特色的像景織錦(見圖4)。都錦生后來又開發成功彩絲織錦,企業規模也越來越大。當時很多杭州企業加入了以絲織美術品為名的像景織錦生產行列,如啟文、國華、華盛、錦成、景華等絲織廠。像景織錦的生產一直保留到今天,成為杭州絲織品的代表。

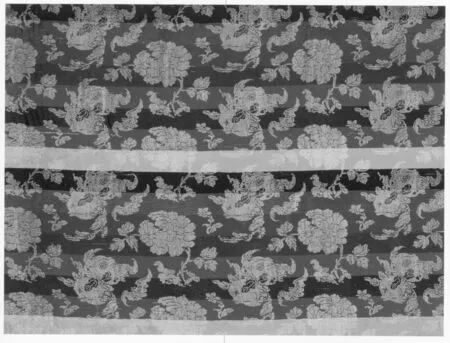

3.其他織錦。近代直接以錦為名的機器絲織品不多,反而是緞、縐、葛、紡、綢等名稱多見,這與服裝款式的變遷有關。但從織物結構來看,采用重組織、染絲提花的某些織物,其實與織錦是同一類,不過命名方式不同罷了。當然也有直接以錦命名的織物,如蘇州振亞絲織廠、上海云林絲織廠等開發的振亞錦、西貢錦、云林錦等錦系列產品。另外從民國留存至今的實物來看,有不少也是近代機器織造的新型織錦。

4.花樣創新。織錦之創新,還在于花樣的時尚,與時代審美同步。我國傳統織錦,云錦以花卉和祥禽瑞獸為主,宋錦以幾何紋樣為主,蜀錦紋樣也有自己的特色,但有一點是明確的,即均追求吉祥如意的寓意,造型程式化,而不是自由的創造。衛杰在《蠶桑萃編》中將晚清流行紋樣作了記錄,曾在浙江中等工業學堂擔任過三年教習的日本人佐藤真也撰文記錄了杭州的綢緞花樣。結合遺留至今的晚清實物,可以看出它們在紋樣題材和藝術風格上的一致性,如芝仙祝壽、四季富貴、梅蘭竹菊、龍鳳雙喜、福壽萬字、八吉如意、拱璧博古等,將吉祥寓意與藝術形式結合起來,即所謂“圖必有意、意必吉祥”。這是中國明清以來織錦藝術的傳統,具有鮮明的民族特色,但同時也是一種束縛,直白地追求俗世的幸福,少了對美之意境的自由揮灑。而綜觀民國時期誕生的新型提花織物,可以見到兩種裝飾傾向:

第一,題材上繼承了傳統紋樣,如龍鳳、蝴蝶、回紋、團花、牡丹、梅蘭竹菊等,但形式上更自由,另外紋樣的造型更具寫實性,特別是花卉紋樣,花的姿態與明暗處理給人以真實的美感,放棄了傳統紋樣的程式化表現手法。第二,大膽采用新的題材和表現手法。花卉中加入了玫瑰、郁金香等新題材,另外各種不知名的花草、樹葉、流水、風景、星空、孔雀、貝殼、窗格以及火腿等外來紋樣,都有可能被吸納到裝飾紋樣中,而不再強調吉祥寓意。織錦緞較為古典,多采用傳統紋樣(見圖5),而古香緞以花卉和山水風景和題材,更追求唯美的意境,在近代織錦設計上別樹一幟(見圖6)。

圖6 民國時期的古香緞

最后要說明的是,近代紡織品已較為豐富,高檔毛織物進入人們生活,葛、緞、縐、綢等絲綢提花產品琳瑯滿目,尤其是印花工藝的發展讓印花織物大行其道,加上服裝款式和審美觀的變遷,厚重華麗的織錦在一定程度上失卻了“其價如金”的地位,而回歸為一種富有特色的高檔絲綢產品。從某種意義上說,這也是時代的進步。

近代以來,由于五口通商,國門開放,我國古老的絲綢行業也遭遇了社會變革、技術進步、全球競爭帶來的巨大壓力,織錦業也不例外。在危機面前,不同城市的織錦業因地域文化的差異選擇了不同的發展道路,有的堅守傳統,有的積極轉型,有的大膽創新,形成了傳統與新型織錦并存、繼承與創新發展并重的格局。可以說,民國時期的染織設計基本奠定了我國20世紀絲綢產品的基本面貌,南京云錦、蘇州宋錦、成都蜀錦這三大織錦工藝傳承下來,成為世界級或國家級的非物質文化遺產,同時創新開發的新型織錦,使織錦藝術在大批量機械化生產的條件下得以延續和發展。今天,振興和發展傳統工藝、保護和傳承非物質文化遺產成為全民族的共識,但同時我們也站在新一輪技術革命和工業制造4.0時代的大潮前,如何處理傳統工藝振興與現代設計之間的關系成為人們關注的話題。回顧近代以來我國織錦藝術的繼承和發展過程,總結和反思其中的經驗教訓,也許是很有價值的。

[1] 彭澤益.中國近代手工業史資料(1840—1949)卷二[M].北京:三聯書店,1957:224 ,453,452,693.

[2] 彭澤益.中國近代手工業史資料(1840—1949)卷三[M].北京:三聯書店,1957:9,12,12,429,73.

[3] 徐仲杰.南京云錦史[M].南京:江南科學技術出版社,1985:76,79-80.

[4] 陳娟娟. 中國織繡服飾論集[M]. 北京:紫禁城出版社,2005:104.

[5] 段本洛,張圻福. 蘇州手工業史[M]. 南京:江蘇古籍出版社,1986:371.

[6] 《蜀錦史話》編寫組:蜀錦史話[M].成都:四川人民出版社,1979:77-78.

[7] 實業部國際貿易局. 中國實業志:浙江省[M]. 南京:實業部國際貿易局,1933:47(庚).

[8] 杭州絲綢控股(集團)公司. 杭州絲綢志[M]. 杭州:浙江科學技術出版社,1999:73.

[9] 黃希閣,瞿炳晉.織物組織與分解[M].上海:上海紡織染工程研究所,1946:163.

[10] 趙豐.中國絲綢通史[M].蘇州:蘇州大學出版社,2005:634.

[11] 袁宣萍:浙江近代設計教育[M].北京:中國社會科學出版社,2011:68-71.

Abstract:Chinese brocade art experienced its peak development in ancient times. However, in the late Qing dynasty, due to the impact of imported products, application reduction and lag in technology, Chinese traditional brocade production, like Yun brocade, Song brocade and Shu brocade, encountered an unprecedented crisis. Stick to the traditions or adapt to the time? In response to the crisis, Chinese brocade production still have three types of brocade art as intan gible cultural heritage, meanwhile laid the foundation for the transformation of textile modernization. The new type of brocade by machine has its innovation embodied in the weaving technologies, raw materials, textures and patterns. The inheritan ce and innovation of modern Chinese brocade art can provide historical references for the current revitalization of traditional craft techniques and transformation and upgrading of manufacturing.

Keywords:modern China; brocade art; inheritance; innovation

(責任編輯:王惠芳)

Inheritan ce and innovation of modern Chinese brocade art

YUAN Xuanping

(College of art, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, China)

J026

A

1006-4303(2017)03-0319-06

2017-06-10

國家社會科學規劃課題藝術類項目(13BG073)

袁宣萍(1963—),女,浙江諸暨人,教授,博士,從事中國設計史研究。