媒介化社會網絡流行語的使用對大學生社會資本的影響

,

(1. 浙江工業大學 人文學院, 浙江 杭州310023;2.中國傳媒大學 傳播研究院,北京 100024)

媒介化社會網絡流行語的使用對大學生社會資本的影響

周瓊1,2,肖瑋頡2

(1.浙江工業大學人文學院,浙江杭州310023;2.中國傳媒大學傳播研究院,北京100024)

媒介化社會中網絡流行語的使用促使主體在虛擬社區中獲得認同感和歸屬感,使信息交流趨向個性化和情感化,無形中也在建立相互之間的信任,使生活滿意度得到有效提升。社交網絡作為互聯網群體傳播時代的社交方式,提供了全新的社會資本獲得方式。生活在移動互聯時代的青年學生網絡流行語的使用對其社會資本的影響也日益重要,結合對北京大學、清華大學、中國人民大學、中國傳媒大學、北京理工大學等高校的學生進行問卷調查和深度訪談,研究媒介化社會使用網絡流行語對大學生緊密型社會資本和大學生跨越型社會資本的影響,從人際信任、生活滿意、人際交往、社團參與等四個維度進行實證分析。

媒介化社會; 網絡流行語; 社會資本; 人際交往; 社會信任

一、理論與文獻綜述

“社會資本”理論是西方學界研究人與人聯結方式的重要理論之一。人們參與社會活動,與同事、同學、家人或陌生人形成了不同的聯結方式,而當事人嵌入在這種“網狀”的組織結構中。個體利用自己特殊位置在這種“網狀”式組織結構中獲得利益的能力即社會資本(social capital)。個體從這些關系中能夠獲得的利益與其社會資本成正比。

(一)社會資本的內涵和分類

一直以來學界從個體層面和群體層面來研究社會資本。法國社會學家皮埃爾·布迪厄最早從個體層面分析社會資本的特點,認為個體的“資本”包含經濟資本、文化資本和社會資本,其中經濟資本是基礎,社會資本和文化資本的建立依賴于此,三種資本之間可相互轉換。同時提出“社會資本——關系”網絡概念,認為關系網絡創造出有價值的資源并向成員提供網絡中的所有資本,用于解決社會問題并提供為成員贏得聲望的憑證(bourdieu,1986)。林南(Nan Lin)在《社會資本:關于社會結構與行動的理論》一書中,提出了連接社會資本與行動理論的七個命題,認為人們的社會地位越高,攝取社會資源的機會越多,若社會網絡的異質性越大,通過弱關系攝取社會資源的幾率就越高,社會資源越豐富,工具性行動的結果越理想[1]。他認為社會資本是“投資在社會關系中,并希望在市場上得到回報的一種社會資源,是一種鑲嵌在社會結構之中并且可以通過有目的的行動來獲得流動的資源。”個體在社會網絡中投資、經營社會資本是為了實現工具性的目的,如金錢、權利、地位、聲譽,或情感性目的,如幸福感、生活滿意度。

從群體層面研究社會資本的代表性學者是羅伯特·帕特南(Robert D. Putnam),他認為社會資本是有助于社會組織內部實現相互利益協調和合作的某些特征,比如網絡、規范和社會信任[2]。群體層面的社會資本主要有三種形式,包括信息渠道、義務和預期、社會規范[3]。學者詹姆斯·科爾曼(James S. Coleman)則從宏觀和微觀角度來研究社會資本,認為每個人天生都具有社會資本、物理資本、人力資本這三種資本,并可以相互轉換。他認為存在于人際關系和社會結構中的社會資本為社會結構內部的個人行動提供便利。社會資本包括義務與期望、規范與有效懲罰、權威關系、信息網絡、多功能社會組織和有意創建的組織等[4]。

不少學者從社會資本的作用出發,從正社會資本(即人際聯結增強個體和群體實現目標的能力)和負社會資本(即人際聯結削弱個體和群體實現目標的能力)的角度來研究社會資本。而學者亞歷山德羅·波茨認為負社會資本有四種影響,分別是排斥外來者、過度索求群體成員、限制個人自由以及使得規范水準下降[5]。有學者根據社會資本的構成方式的不同,將社會資本分為“結構性社會資本”和“認知型社會資本”。結構性社會資本建立在程序、規則和先例基礎上;認知型社會資本則是建立在共同的規范、價值觀、態度、信仰、信任、互惠等心理過程基礎上的集體。前者相對客觀、后者相對主觀(Uphoff,1996)。學者鄭素俠借鑒了Uphoff的分類標準[6],認為結構性社會資本體現為大學生通過人際交往和社團參與等來強化自己與他人之間的聯系,認知型社會資本體現為大學生所擁有的人際信任感和對自己生活狀態滿意與否的主觀感受,并提出了大學生社會資本的四個測量指標,分別是人際交往、社團參與、人際信任與生活滿意[7]。世界銀行社會資本協會提出社會資本可分成緊密型社會資本(即家庭成員和其他具有關系緊密的人之間的紐帶)、跨越型社會資本(即不同人之間較弱的聯系紐帶)、垂直型社會資本(即貧困人員與對其具有重要影響的人員,如政策決策者)之間的紐帶。密歇根大學的研究者艾利森(Ellison)等人將大學生網絡社會資本分為跨越型、緊密型、維持型三種類型。

本文關注的大學生網絡語言行為,具有顯著的情感性表達的特征。大學生的社會資本屬于個體層面的社會資本研究。在研究網絡語言對大學生社會資本的影響時,結合學者鄭素霞、艾利森兩者對社會資本的研究,探討大學生緊密型和跨越型兩種類型的社會資本,以及大學生的人際交往、社會參與、人際信任、生活滿意四項具體指標。

(二)社會資本、社會資源及社會關系

學者林南認為,“資源”可分為個人資源(如天賦、體魄、財富、器具、知識、地位等)和社會資源(如權利、財富、聲望等)兩類,個人資源可直接支配,而社會資源要從個人社會關系網絡中人際互動來獲取,是從社會網絡中動員了的社會資源。社會資本是嵌入社會網絡的社會資源,個體必須通過社會網絡中的聯系和互動,才能支配社會資源。布迪厄認為,社會資本是可以解決社會問題的有價值的資源,由社會關系創造。學者格蘭諾維特從“強關系”和“弱關系”的角度研究社會資本與社會關系,認為“強關系”產生信任、義務和規范,從而更有可能合力互動、利用信息、把握機會,產生較強的社會資本;“弱關系”則提供更多的信息渠道和合作機會,也會對增強社會資本起到一定的積極作用。

學者龔虹波認為,華人特有的社會“關系”網絡與西方不同,華人的社會關系的主要表現是“人情—面子”關系。華人在個體間進行著資源的交換,“人情”和“面子”就像是“通行證”或“保險費”,可以幫助個體實現社會資本運作的工具性目的或情感性目的。在華人的社會交往中,情感和交易常常不會區分,交易有可能是基于感情,感情的培養大多是為了交易。因此,華人的個體關系網絡本身就蘊含著社會資本,會隨著感情深淺程度發生變化,這與以“規則”為主要評判標準的西方社會有很大的不同[8]。學者邊燕杰認為,西方學術界所提出的社會資本是基于自然人的社會關系而產生的社會資源,而關系(relation或connection)僅表示人際交往;而在中國“關系”一詞還具有感情、人情、面子、回報等豐富的行為內涵,社會資本的運用強烈依附于甚至等同于社會關系;社會資本在中西方構成要素的特征差異明顯,因此邊燕杰提出了“關系社會資本”,作為一般社會資本的“同位素替換”,便于在中國關系文化條件下發掘社會資本的行為含義和影響機制[9]。

本文研究的對象是中國內地大學生,中國根深蒂固的“關系”文化對其構成一定的影響,因此拋開“社會關系”與“社會資本”之間的細微差別,研究“大學生社會資本”。

(三)社會資本的測量

個體層面的社會資本的測量既包括對嵌入個人社會網絡中的可調用資源的測量,即個人對社會資本的擁有情況;也包括對個人在工具性行動中實際動用的社會資本的測量,即個人對社會資本的使用情況。而“交換”、“互動”以及“支持”是測量個體層面社會資本的出發點。測量個人“擁有”的社會資本的成熟指標主要包括網絡的結構和個體在網絡中的位置。其中,網絡結構指成員數量、成員組成及成員緊密程度,以及個體嵌入網絡中的資源情況;個體在網絡中的位置包括中心位置和居間位置兩類,均產生一定的社會資本。個人“使用”社會資本的測量指標包括非正式途徑的選擇、社會中流動的資源以及關系人的特征。個人層面“擁有”和“使用”的社會資本測量,一般會用社會網絡分析方法中的“提名生成法”、“位置生成法”、“環境基礎生成法”、“資源生成法”這四種方法[10]。本文需要測量的是對社會資本的影響情況,采用“問卷調查法”和“深度訪談法”。

(四)大學生對網絡流行語的使用和認同

有學者從網絡語言的使用狀況、認知情況、認同情況、性別差異、語境以及對態度的影響等角度來分析大學生社會資本,這些角度均與社會資本經營的情感性目的和工具性目的有較強關聯,這為我們研究大學生社會資本提供參考要素。

學者楊明剛等人對上海市大學生的抽樣調查發現,絕大多數大學生會使用網絡流行語,對網絡流行語的態度是“不反對、不偏好、無所謂”。學者陳思通過調查發現,大學生常用的網絡流行語大多來自于網絡、影視、周圍人、港臺和外語,具有表達消極、憤怒、驚嘆情緒的特點,使用場合大多是在校園,很少在家中使用[11]。孫云梅等人調查發現,男生使用流行語的頻率高于女生,男生偏向使用“工具型”網絡流行語,女生傾向于使用“情感型”網絡流行語[12]。有學者發現大學生年紀越小,使用網絡流行語的頻次越高。理科生使用頻次高于文科生,文科生的流行語選擇范圍比理科生多。顧明毅等人通過對上海13所高校調查發現,大學生對網絡流行語的創新性和交流便利性較為認可[13]。學者王存美調查發現,象形流行語認可度最高、簡縮類流行語的認可度最低;18歲以下的人認可度最高,50歲以上的人認可度最低;女性的認可度高于男性;學生認可度最高、黨政機關工作人員認可度最低[14]。學者孫德平以南京大學“小百合”BBS為個案研究發現,影響網絡流行語的認同包括網齡、發/回帖次數兩個因素[15]。此外,也有學者發現網絡流行語的使用頻率以及認可程度隨著網齡的增加而增加,新興的各種現代傳播媒介促進使用。黃曉斌研究網絡流行語對信息傳播的影響,網絡流行語的使用促使主體在虛擬社區中獲得認同,使信息交流趨向個性化[16]。

本文在設計變量時,包括使用者的個性特征(年齡、性別、專業、網齡、生源地、月生活費)、網絡流行語的類別(意義類、構詞類)、網絡流行語的使用程度(使用頻次、最初使用的時間),以及網絡流行語的使用場合(不同媒介、虛擬環境以及日常生活)。

二、數據、測量與模型

本文的研究方法采取量化與質化相結合,以問卷調查為主,輔以入戶調查和深度訪談。第一階段采取“方便抽樣法”,對北京大學、清華大學、中國人民大學、中國傳媒大學、北京理工大學、首都經貿大學、北京聯合大學等高校派街頭調查員進行街頭攔訪,主要攔訪地點為學校食堂和教學樓,共發放問卷1730份,回收有效問卷1640份,有效回收率為94.8%。第二階段采取“入戶調查法”,調研人員進入宿舍進行問卷調查。第三階段采取“深度訪談法”,針對典型的被測試者進行有針對性的訪談,訪談對象分別來自清華大學、中國人民大學、中國傳媒大學、首都經貿大學、中國科學院、北京外國語大學等。

本文探討大學生網絡語言的使用對其社會資本的影響,通過對研究進行理論架構,界定形成了本文研究的變量。自變量包括“網絡流行語的類型”、“網絡流行語的使用場合”、“網絡流行語的使用強度”。“網絡流行語的類型”以情感意義分類包括“形象傳神類”、“感同身受類”、“新潮類”、“幽默輕松類”、“社會風尚類”;以構詞分類包括“數字型”、“單詞型”、“字母型”、“語句型”。“網絡流行語的使用場合”分三類,分別是“現實生活場景”,“微博、微信圈、人人網”,“微信、QQ聊天”。“網絡流行語的使用強度”包括“使用頻率”和“最初使用時間”。因變量包括大學生“緊密型社會資本”(父母以及關系親密的長輩、關系親密的朋友)和“跨越型社會資本”(關系較疏遠的朋友)。

綜上歸納出2個研究假設:

H1:網絡流行語的使用類型、使用場合與使用強度對大學生緊密型社會資本有積極的關聯;

H2:網絡流行語的使用類型、使用場合與使用強度對大學生跨越型社會資本有積極的關聯。

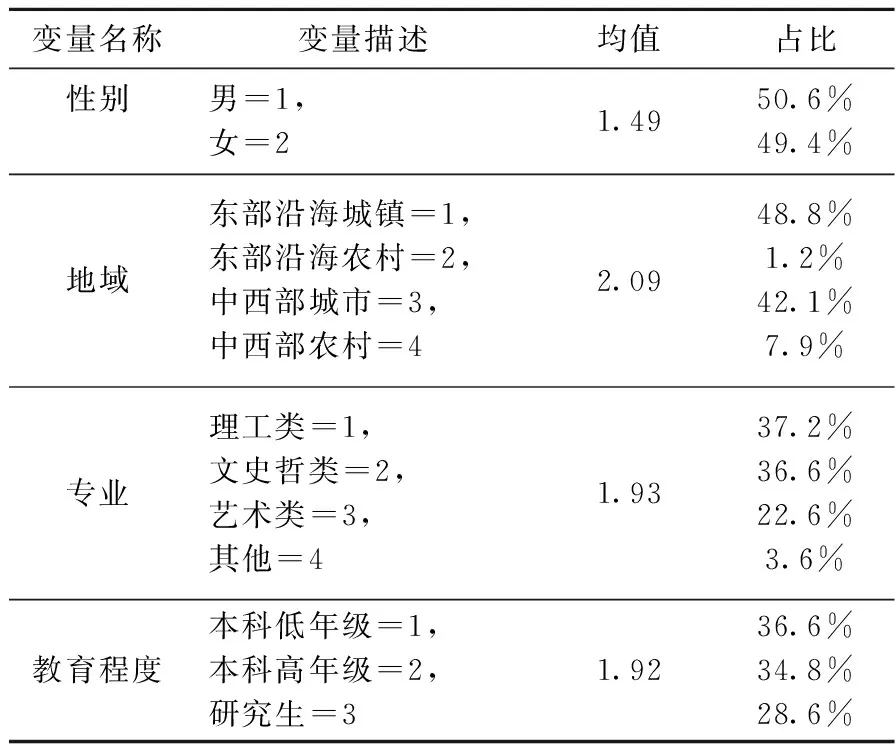

本次問卷調查男女性別分布上基本均衡,分別為男性占50.6%,女性占49.4%,在年級、專業上也分布均勻,分別為本科低年級占36.6%、本科高年級占34.8%,研究生占28.6%;專業分布也較為合理,其中理工類占37.2%,文史哲類占36.6%,藝術類占22.6%,其他類占3.6%。樣本涵蓋范圍比較完整,具備一定的科學性。樣本統計基本情況見表1所示:

表1 樣本變量描述

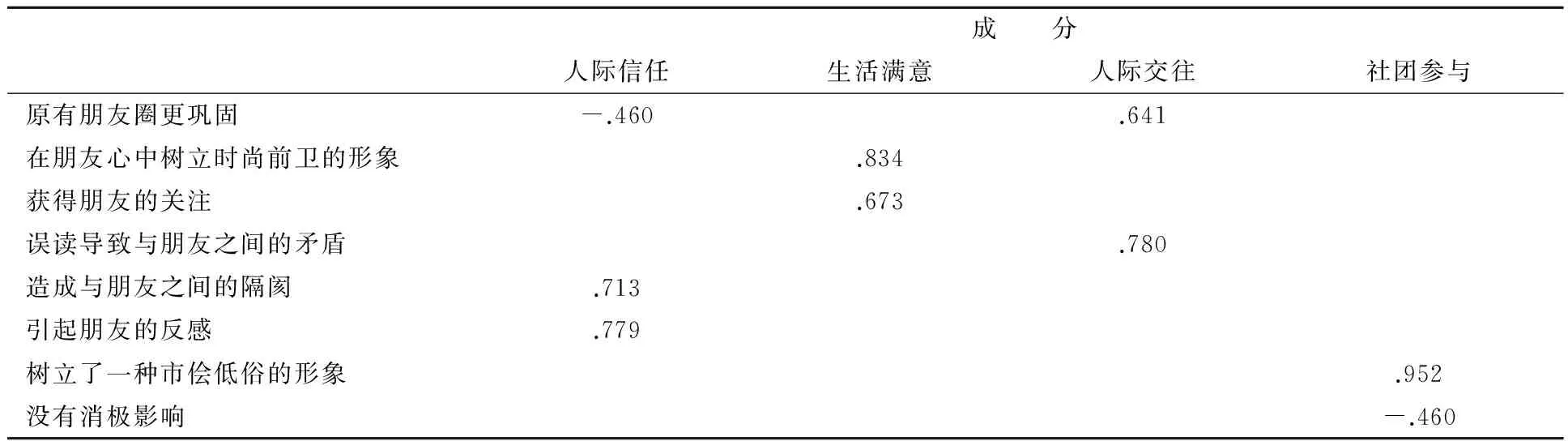

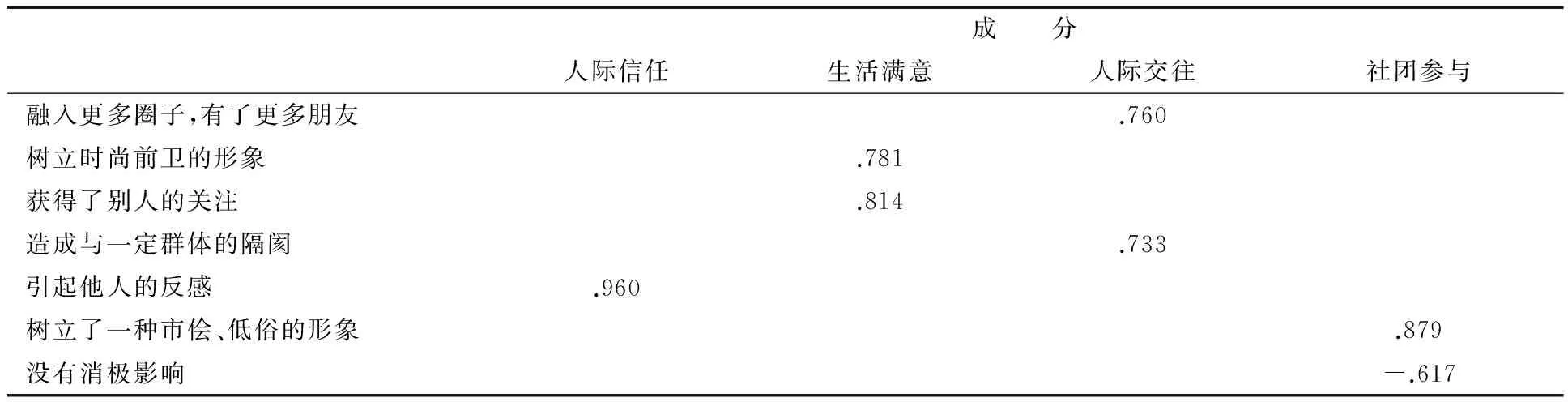

本文對網絡語言的使用類型、使用場合、使用強度做了因子分析,顯示Kmo值大于0.7,因此較適合使用,信度分析顯示Cronbach α值均在0.6以上,達到了統計要求,大部分量表的信度在0.8以上,具有良好的內部信度。由于涉及到多個因變量,因此在做多元回歸方程之前,運用主成分分析法提取了因變量的主要因子。通過數據分析,大學生社會資本要素概括為人際交往、社會參與、人際信任以及生活滿意四個指標。用因子分析得到緊密型社會資本(父母長輩)的因子得分(見表2)、緊密型社會資本(同輩關系親密朋友)的因子得分(見表3)和跨越型社會資本(同輩弱鏈接關系朋友)的因子得分(見表4),該因子分析顯示Kmo值大于0.6,sig值為0,達到進行因子分析的條件。

根據前文統計情況,以及網絡流行語使用類型、使用場合和使用頻率的數據建立模型如下:

Y(b)=y1+y2+y3+y4+a

Yi=β0+βjTj+βkPk+βmFm+r

其中y代表了大學生緊密型/跨越型社會資本,y1表示大學生使用網絡流行語對其社會資本“人際交往”方面的影響;y2表示大學生網絡流行語的使用對其社會資本“社團參與”方面的影響;以此類推,y3表示“人際信任”的影響,y4代表了“生活滿意”方面的影響;a為隨機誤差。Tj為網絡流行語的類型,βj為網絡流行語類型的影響系數,Pk為網絡流行語使用的場合,βk為使用場合的影響系數,Fm為網絡流行語使用的頻率變量,βm為使用頻率的影響系數,r為誤差項。

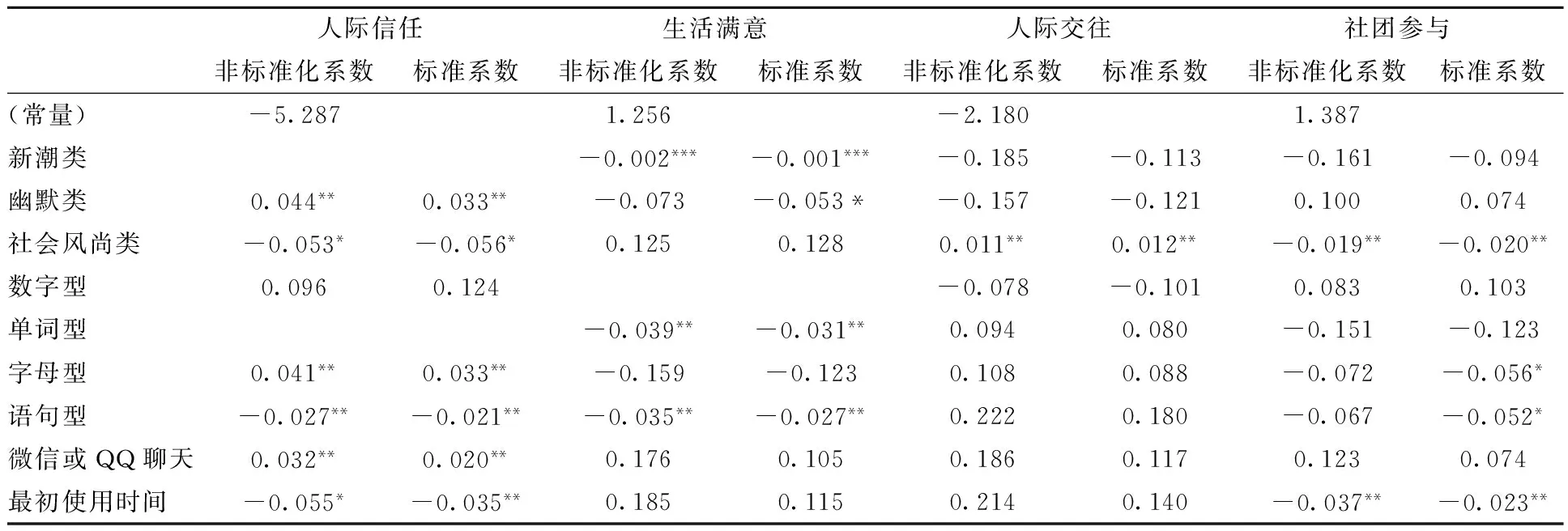

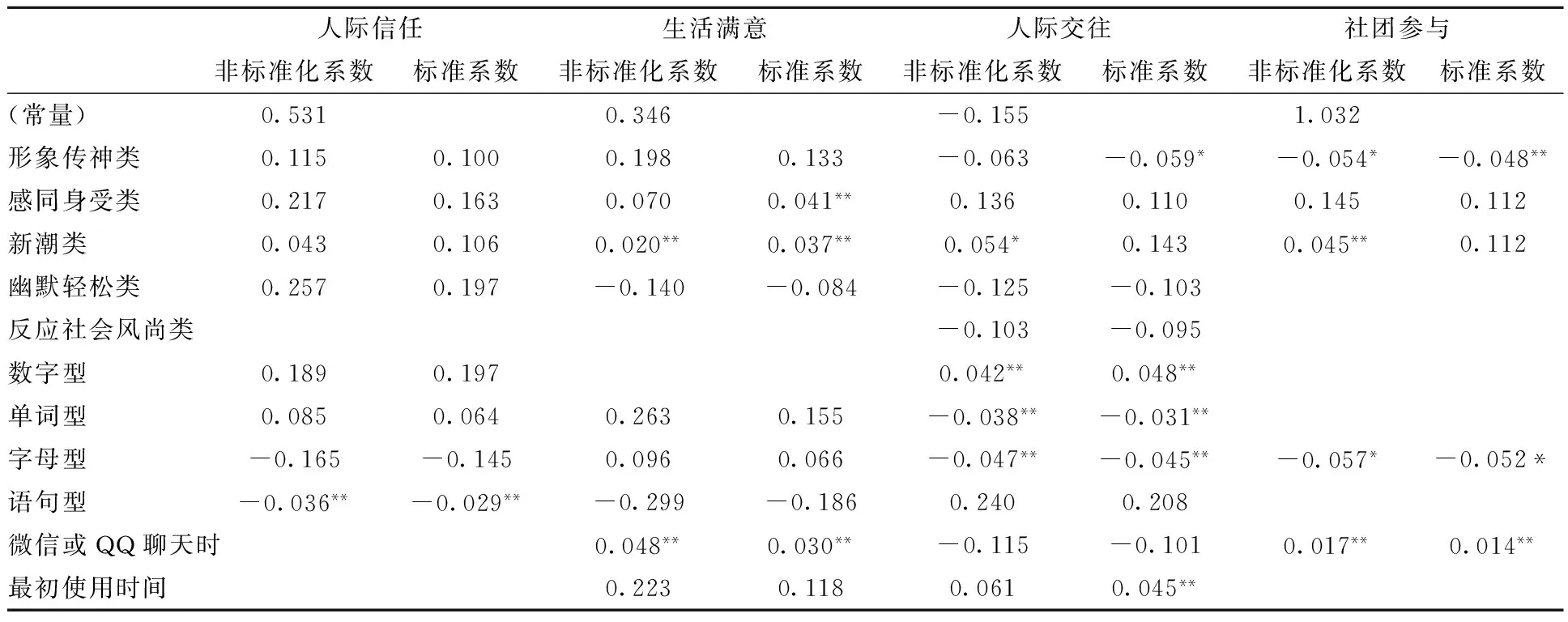

基于以上模型,本文通過spss22.0對大學生網絡流行語的使用對緊密型社會資本和跨越型社會資本的影響做了多元線性回歸分析(見表5、表6)。

表2 大學生緊密型社會資本I(父母)影響因子分析旋轉成份矩陣a

表3 大學生緊密型社會資本Ⅱ(同輩關系親密的朋友)因子分析旋轉成份矩陣a

表4 大學生跨越型社會資本(同輩弱鏈接關系朋友)因子分析旋轉成份矩陣a

表5 網絡語言的使用對大學生緊密型社會資本的回歸分析

表6 網絡語言的使用對大學生跨越型社會資本的回歸分析

三、結果與分析

(一)網絡語言的使用與緊密型、跨越型社會資本密切相關

首先,網絡語言的使用與大學生緊密型社會資本密切相關。經過相關性分析,得出以下結論:

對父母及關系親密的朋友“初次使用網絡流行語”的時間越早,越不利于人際信任度的提高;使用“幽默類”、“字母型”的網絡流行語,有利于人際信任度的提高,反之,使用“社會風尚類”、“語句型”的網絡流行語不利于人際信任度的提高,“在微信、QQ聊天時”使用網絡流行語有利于人際信任度的提高。

對父母及關系親密的朋友使用“新潮類”、“單詞型”、“語句型”的網絡語言會降低生活滿意度。對父母及關系親密的朋友使用“社會風尚類”的網絡流行語,會使得人際交往指標提高。使用“社會風尚類”的網絡流行語,將會導致社團參與指標降低,對父母及關系親密的朋友越早使用網絡流行語,越不利于社團參與感的提高。

其次,網絡語言的使用與大學生跨越型社會資本密切相關。經過相關性分析,得出以下結論:

對弱鏈接的朋友使用“語句型”網絡流行語,與人際信任度指標成負相關關系。

對弱鏈接的朋友在“微信、QQ聊天”時使用“感同身受類”、“新潮類”的網絡流行語,有利于生活滿意度的提高。

對弱鏈接的朋友越早使用“數字型”的網絡流行語,越可以增進人際交往。相反,使用“單詞型”和“字母型”的網絡語言不利于人際交往。

對弱鏈接的朋友使用“形象傳神類”的網絡流行語,不利于促進社會參與度。

(二)網絡社會資本的語言學想象

網絡語言的使用對于大學生社會資本有著深刻的影響,人際交往的本質是為了獲得或鞏固已有的社會資本(即物質資本、情感資本、聲望資本、信任資本、滿意資本等),使用者在網絡語言的使用過程中,以尋求信息、獲取新知為主要目的,獲得的是內容的滿足,使用者對網絡不會過度依賴和使用;而出于打發時間、情緒排遣、情感依賴等原因上網,使用網絡語言的動機相對偏向儀式性使用,使用者獲得的是過程的滿足,不利于已有人際關系的維系,也不利于在網絡上發展和建立新的人際關系,可能對社會資本具有一定的銷蝕作用,產生消極的影響。

網絡語言是網絡時代的衍生產品,借由它網絡上的不同群體有了各自的“接頭暗號”,借由它線上線下的人際關系更加親密和鞏固。社交網絡是互聯網群體傳播時代的社交方式,提供了全新的社會資本獲得方式。人際網絡也好,社交網絡也好,只有能夠不斷獲得社會資本才能長期存在下去。網絡中不僅可以建立“高位——低位”這樣不對稱的關系,而且可以長期維系,是因為“低位者”可能愿意以服從跟隨的姿態,來消除情緒的影響并獲取資源,而“高位者”雖然不能從關系中獲得資源,但是能夠獲得一定的成就感和滿足感。

網絡語言的使用促使主體在虛擬社區中獲得認同感和歸屬感,使信息交流趨向個性化和情感化,無形中也在建立相互之間的信任,提升生活滿意度。上網者借由網絡語言在虛擬空間進行的人際交往、人際互動、社團參與等,以及由此產生的信任,可形成新的社會資本,即網絡社會資本。隨著移動互聯技術和ICT技術的日益普及和應用,網絡在中國內地高校的高速擴散和對社會的深入滲透,網絡社會資本將成為大學生社會資本的重要組成部分,并對其生活產生深遠的影響意義。

[1] 方莉琳.林南的社會資本理論及其中國適用性——讀《社會資本:關于社會結構與行動的理論》[J].群文天地, 2012(9):257-259.

[2] PUTNAM ROBERT D.Bowling Alone: America’s Declining Social Capital[J]. Journal of Democracy, 1995(6):64-78.

[3] COLEMAN JAMES S. Social Capital in the Creation of Human Capital[J]. American Journal of Sociology, 1988(5):94.

[4] 陳柳欽.社會資本及其主要理論研究觀點綜述[J].東方論壇,2007(3):85-86.

[5] PORTES A. Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology[J]. Annual Review of Sociology, 1998(22):1-24.

[6] 鄭素俠.互聯網使用與內地大學生的社會資本——以武漢高校的抽樣調查為例[D].華中科技大學,2008.

[7] 孔令國.微信的使用對大學生社會資本的影響[D].天津師范大學,2014.

[8] 龔虹波.論“關系”網絡中的社會資本——一個中西方社會網絡比較分析的視角[J].浙江社會科學,2013(12):99-105.

[9] 邊燕杰,張磊.論關系文化與社會關系資本[J].人文雜志,2013(1):107-113.

[10] 趙延東,羅家德.如何測量社會——一個經驗研究綜述[J].國外社會科學,2005(2):18-24.

[11] 陳思.2002年北京高校流行語狀況調查[J].中國青年研究,2002(5):14-18.

[12] 孫云梅,林巍.大學生網絡流行語的使用狀況研究[J].語言研究,2006(12):118-120.

[13] 顧明毅.網絡流行語與網民態度、使用影響的實證分析[J].新聞愛好者,2012(9):8-10.

[14] 王存美.網絡流行語語情調查[D].武漢大學,2004.

[15] 孫德平.虛擬社區成員對網絡語言的態度[J].中國社會語言學,2006(2):125-140.

[16] 黃曉斌.網絡用語對信息交流的影響[J].情報理論與實踐,2008(31):23-25.

Abstract:The use of network catchwords impels its users to gain a sense of identity and a sense of belonging in a virtual community, which tends to make the communication personalized and emotionalized, thus unconsciously contributing to the mutual trust and increased satisfaction with life. As a brand new social media, social network provides a new way to gain social capital that could not be realized through the old ways of communication. The use of network language among youth, who live in the era of the Internet, is becoming increasingly influential for their social capital. With the questionnaire survey and intensive interview about the students from Peking University, Tsinghua University, Renmin University of China, Communication University of China, and Beijing Institute of Technology, the paper discusses the influence of network catchwords on the bonding social capital and bridging social capital of university students, with an empirical analysis from the four perspectives of interpersonal trust, life satisfaction, interpersonal interaction and community participation.

Keywords:mediated society;network language;social capital;interpersonal communication;social trust

(責任編輯:王惠芳)

The influence of network catchwords on the social capital of university students in the mediated society

ZHOU Qiong1,2, XIAO Weijie2

(1.College of Humanities, Zhejiang University of Technology,Hangzhou 310023, China;2.Communication Institute, Communication University of China, Beijing 100024, China)

G206.7

A

1006-4303(2017)03-0312-07

2017-04-07

國家社會科學基金重點項目(14AZD122);浙江省教育科學規劃研究課題(2015SCG253)

周 瓊(1984—),女,浙江舟山人,講師,博士研究生,從事網絡傳播、政治傳播和新媒體傳播研究;肖瑋頡(1990—),女,山東青島人,碩士研究生,從事國際新聞與傳播研究。