中日經濟關系政冷經熱與政冷經冷的時間劃分及特點

張鑫+魏強

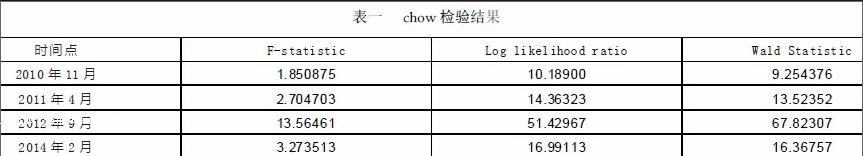

摘 要:中日關系始終在政冷經熱和政冷經冷中來回變動,但是,其劃分的時間點始終不明確,本文引入chow檢驗,明確政冷經熱和政冷經冷劃分的時間點,并分析各段時間內,中日關系的特點。

關鍵詞:中日關系 政冷經熱 政冷經冷 時間劃分

闕澄宇在《國際金融》一書中,將影響匯率變動的因素劃分為長期因素和短期因素,其中國際收支狀況、通貨膨脹率的差異、經濟增長率的差異為影響匯率的長期因素,利率差異、各國匯率政策、投機活動與市場心理預期為影響匯率的短期因素,國際性經濟、政治或軍事突發事件等為影響匯率的其他因素。【1】從闕澄宇對匯率影響因素的劃分,我們可以把國際政治因素作為影響匯率的次要因素,它只有作用在影響匯率的主要因素上,才能對匯率波動產生重大的影響。谷聲然在《影響匯率變動的基本因素分析》一文中指出,影響匯率變動的基本因素主要包括三個方面:一是紙幣本制下的規則和制度影響著匯率變動;二是一般人類勞動是匯率變動的最深層次的 原因;三是現實經濟生活中影響名義匯率的具體因素。【2】劉志國 , 周麗儉在《論影響匯率的因素》一文中指出,在紙幣流通條件下 , 外匯市場上實際匯率的形成是由外匯供求狀況所決定的。在外匯供求的背后隱藏著更深層次的決定因素 , 其中有經濟因素、政治因素、軍事因素和心理預期因素等,且各種因素之間互相聯系和制約。【6】實際利率是由外匯供求狀況決定的,那么影響外匯供求狀況的主因子是貿易逆差額,根據貨幣學派的觀點,影響匯率的因素還包括兩國國內生產總值的差異、兩國利率的差異,兩國貨幣供給量的差異。本文將人民幣與日元的兌換比率(ER)作為被解釋變量,將中日貿易逆差額(TD)作為解釋變量,將中日兩國利率差(IR)、中日兩國GDP差額(GDP)、中日兩國貨幣供給量差額(M2)作為控制變量,利用2010年1月到2014年12月,這5年60個月的數據,利用chow檢驗,分析出政冷經熱和政冷經冷的分界點。

從chow檢驗的結果來看,只有2012年9月,它的F-statistic為13.56461大于臨界值,因此可以確定2012年9月是模型的一個結構斷點,我們根據這個結構斷點將模型分為兩部分,其中2010年1月到2012年9月是中日關系的政冷經熱階段,2012年10月到2014年12月是中日關系的政冷經冷階段。

其中,模型一為2010年1月到2014年12月,這60個月的數據擬合成的模型。模型二是根據chow檢驗的結果,將數據的分割點定在2012年9月,根據2010年1月到2012年9月,這33個月的數據擬合的模型。模型三,根據2012年9月到2014年12月,這27個月的數據擬合的模型。其中,表內變量對應的數值是回歸后的系數,括號內的數值是回歸后的T值。從擬合優度的角度來看,模型二的擬合效果較差。從F值來看,這三個模型均通過了F檢驗。模型二反應的是中日關系政冷經熱時,各變量之間的關系;模型三反應的是中日關系政冷經冷時,各變量之間的關系。

一般而言,兩國的GDP差額可以代表兩國經濟增長率的差異,兩國經濟狀況的差異等。中日兩國GDP差額與中日兩國匯率一般呈現正向關系,中日兩國GDP差額越大,說明中國經濟發展的活力越強,大量日本投資將會涌入中國,在中國金融市場上的日元數量就會增多,中國需要用更多的日元去換取人民幣,這時,日元貶值,人民幣升值。而對于貨幣供給量差額,它一般可以代表兩國通貨膨脹率的差異。一般而言,中國的貨幣供給量遠遠高于日本貨幣供給量時,中國的通貨膨脹率就會高于日本,這時中日兩國貨幣供給量差額與中日兩國匯率應該呈現反向關系。對于兩國的利率差異,根據利率平價理論,利率高的國家其遠期匯率一定低,反之,也成立。其原因在于,投資者會將剩余的錢用于儲蓄,而通過比較不同國家的利率,選擇利率高的國家進行儲蓄,中國的利率高于日本的利率,因此,大量日元會流入中國,人民幣升值,日元貶值,中日利率差異與中日匯率呈正相關關系。對于貿易順差額,它是最重要的影響匯率的因素之一,中國從2011年開始,始終處于對日貿易逆差,在中日貿易中大量日元涌入中國,且中國對日本的經常賬戶余額經常存在,因此,人民幣升值,日元貶值,中日貿易順差額與中日匯率呈正相關關系。但是,國際政治因素作為一個間接因素不能直接作用于匯率,只能作用于投資和消費產品和服務,進而對匯率產生影響。在本文中,中日GDP差額和中日貿易順差額為解釋變量,中日貨幣供給量差額與利率差異為控制變量。

而表二中很多指標的系數與上述分析不符,說明模型不穩定,因此需要對模型的變量做單位根檢驗。

根據單位根檢驗的結果,對各變量進行差分,構造新模型,形成新的回歸結果。

從上表中,可以清楚的看到中日兩國貨幣供給量的差額與中日匯率呈現正相關關系,這與經典理論不符。其原因在于:貨幣可以當作一種資本,而且人們在生產過程中追求的不是實際商品的多少,而是貨幣。貨幣供給量的增加,代表這一社會的平均利潤率越高,貨幣作為資本的收益率越大。因此從貨幣收益角度可以看到,貨幣供給量增加所帶來的較高的收益率會導致人們追逐這種貨幣,進而推動匯率上升。[7]而本文中中日貨幣供給量的差額與中日匯率之間呈正相關關系正可以通過以上觀點來解釋。與此同時,不難發現,模型(5),也就是中日關系出現政冷經熱時,中日兩國GDP的差額與中日匯率出現負相關的關系,而在這一時期,出現這種現象是必然的。其原因在于:中國GDP升高會導致日本對中國的投資加強,而日本對中國的投資加強,會導致中國產生更多的GDP,這是一種螺旋上升的關系,與此同時,中國人民群眾對日本的消費品消費也會上升,這一階段顯著的特點是中國與日本貿易,在個別月份中國出現逆差,即使是順差的月份,中國對日本的貿易順差不大。因此,這一階段中日兩國GDP差額與中日兩國匯率呈現負相關的關系是十分正常的。到了中日關系政冷經冷時期,也就是模型(6),由于政治因素的影響使得中國人民對日本消費品的消費降低,中國對日本的貿易順差已經十分明顯,這時,中日兩國GDP差額與中日兩國匯率呈現正相關的關系。對于模型(6),中日兩國的利率差與中日兩國的匯率呈現負相關關系,這又是與傳統的分析矛盾之處。由于模型(6),正處于中日關系的政冷經冷階段,國際政治因素的傳導因素是影響匯率的主要因素,利率在中國一般由央行直接調控,并不受到國際政治因素的影響。并且利率差在2012年10月-2014年10月之間始終是0.27%,2014年11月-12月為0.245%,幾乎沒有任何變化,屬于模型中的冗余變量,應加以剔除,形成模型(7)。其他各變量的系數均與經典分析中的結論相同,在此,本文不做更多贅述。

參考文獻:

[1]闕澄宇 國際金融[M],2010,10:16-19

[2]谷聲然. 影響匯率變動的基本因素分析[J]. 江漢大學學報(社會科學版),2008,02:42-46.

作者簡介:

張鑫,(1991-),碩士,現就職于中國農業銀行股份有限公司長春培訓學院。

魏強,(1988-),學士,現就職于中國農業銀行股份有限公司長春培訓學院。