ARCS動機設計模式在高中化學概念教學中的應用

胡寧馨++王世存

2016年9月《中國學生發展核心素養》正式發布,意味著現代教育從提高學生“科學素養”逐漸向“核心素養”轉化。化學核心素養在核心素養的基礎上,增添了與學科特點相符合的一系列要求。同時,化學核心素養要在學生未來的學習和生活中獲得持續地發展,不僅取決于高中階段學生在觀念、過程和應用等維度上所奠定的基礎,還取決于學生是否有終身、持續探討化學并增加其知識的興趣和意愿,即需要有動力系統的支撐。因此,在課堂教學中,正確有效地激發學生的學習動機,有利于提升學生對化學學習的意愿、主動學習科學探究方法、提升探究能力、了解化學知識存在的現實價值與工具價值,最終促進學生化學核心素養的養成。

一、ARCS 動機設計模式概述

1.ARCS 動機設計模式的簡介及理論價值

美國著名動機理論專家John M.Keller教授針對教師應當如何有效地激發學生的學習動機,提出了ARCS教學模型由4部分組成:注意

(Attention)、相關(Relevance)、自信(Confidence)和滿意(Satisfaction),簡稱ARCS模型。Keller教授指出:教師在教學之前不但要進行教學設計,同時要考慮教學是否能夠激發學生內在的學習動機。ARCS動機設計模式針對學生內部的學習動機狀況,結合外部教材、學習內容與教師的特點提出了相應的動機策略,力求在教學過程中能夠激發學生的注意力、建立起教學與學生之間的切身性、使學生產生并維持對學習的自信心、并提供一種滿意感,那么教學就能激發學生的學習動機。

2.ARCS 動機設計模式的現實價值

國外許多課程教學實驗已證實ARCS動機設計模式的確能夠對于教師激發學生學習動機起到理論指導作用。從1987年第一次將ARCS動機設計模式應用于理科課程后,不斷地在多媒體教學、數學教學和遠程教學等多種領域取得非常有效的成果。

從目前相關的文獻來看,我國現階段逐漸開始將注意力轉到學生的內部學習動機上,部分中學教師已在生物、數學、英語等科目的教學中運用到ARCS動機設計模式,基于一段時間的對比試驗,證實該理論具有一定的有效性。但至今還未有文獻談及ARCS模式在高中化學教學,尤其是概念教學中的實踐應用。文章意將ARCS動機設計模式應用于高中化學概念教學過程中,幫助學生提升對抽象難懂的概念性知識的學習動機,提高學習主動性與興趣,有利于新課程標準倡導的核心素養的培養。

二、高中化學概念性知識概述

1.化學概念性知識簡介

“化學概念性知識”是依據布盧姆教育目標分類學提出的,包括化學基本概念、化學基本原理和通則、化學理論、模型和結構。結合知識的學習理論和信息加工模型提出了化學概念性知識學習過程的四個階段:知識的注意和預期階段、知識的習得和編碼階段、知識的表征和保持階段、知識的提取和應用階段。在以上提出的四個階段內,除了第一階段與ARCS動機模式的注意策略所要求的內容吻合之外,在學生學習的整個階段內,都有激發和維持學生學習動機的潛在要求。因此在概念教學過程中,合理有效地應用ARCS動機模式,將會達到較好的成效。

2.化學概念性知識的特點

在化學知識的分類中,主要包括化學事實性知識、概念性知識、程序性知識、元認知知識等。在課堂中,對于宏觀的事實性知識和程序性知識,在基于一定的生活經驗和前認知基礎上,學生能產生較為深刻的印象,并維持較長時間的興趣。而化學概念性知識是研究者通過對化學事實性知識的發現、理解、研究,掌握其規律后概括出的一套定義和模型,因此化學概念性知識具有高度的邏輯性、概括性和抽象性。該類型的知識學生大部分收獲的是來自教師的教授的間接經驗,對于抽象概念若只死記硬背,學生則會對概念性知識學習的模塊失去學習興趣,是教師進行概念教學的一大痼疾。

三、ARCS模式在化學概念教學中的應用

在ARCS模式中,Keller 根據學生的學習及心理特點和豐富的教學內容,提出了一套能夠用于提高學生學習動機的具體動機策略,結合學者們所總結的概念教學的策略,想必會如其他學科一樣,對提升學生概念學習的學習動機具有一定的成效。

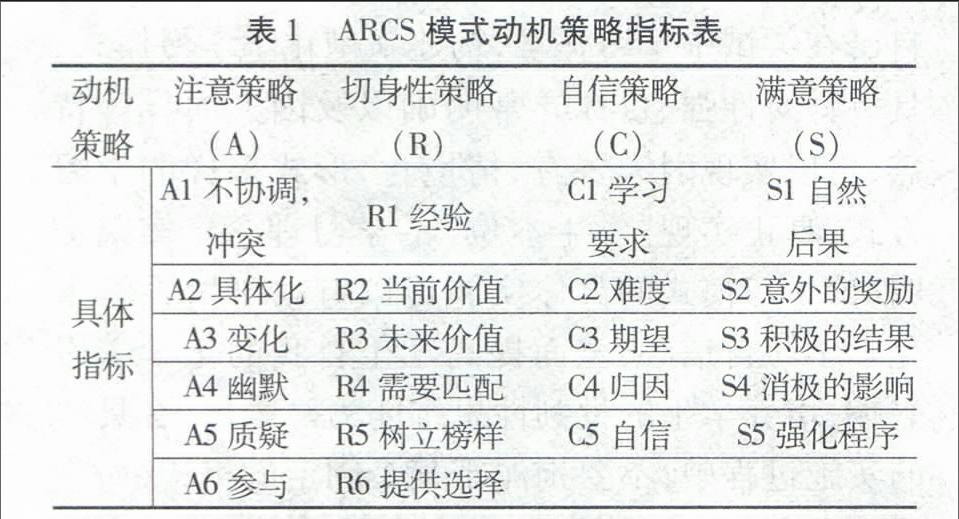

Keller在ARCS動機模式中所列出的具體動機策略,一級指標內容如表1所示。

1.注意策略

激發并維持學生的注意是所有課堂教學的首要任務,注意不僅是學生進行學習活動的第一步,更是其對概念學習產生學習動機的前提。(1)創設問題情境,引起好奇心

Keller注意策略中的具體指標內表明“不協調、沖突”以及學生“質疑”的情境,更能激活他們的注意力。因此在概念教學時,相比于直接進入抽象的學習內容,更有效的是在導入所授的新概念之前,教師創設一項看似矛盾的問題情境,在引起學生注意的同時,可引導學生思考,激發其深入探究的欲望。

如在“氧化還原反應”的教學之前,教師利用多媒體播放“鎂條燃燒”、“蘋果截面氧化”、“鐵片生銹”等日常生活中經常出現的圖片創設情境,引導學生思考三者共同點,并借此舉出氧化反應與還原反應的實例。從物質守恒、元素守恒的角度對初中經典的還原反應——氫氣還原氧化銅(H2+CuOH2O+Cu)反應進行探討,引導學生思考初中對氧化反應和還原反應定義的適用程度與局限性,引起學生的認知沖突,進而導入新課——氧化還原反應。(2)運用直觀形象,激發感知覺

在概念教學中,教師更應采用直觀手段,如利用實驗、模型、CAI課件等,將抽象的概念具體化,激發學生的感知覺,在幫助其理解概念的同時,保持學生對學習抽象概念的興趣。同時在學習微觀概念時,可先將宏觀物質進行模型類比,幫助學生更加直觀地了解定義。

如在“物質的量”教學時,可在創設情境時請學生思考:最便捷地清點需要購買的礦泉水的數量,學生在得出用“箱”計算最便捷后,引導學生形成“化零為整”的集合體思維,教師再以礦泉水作為模型,將礦泉水箱數、總數、一箱礦泉水的數目與物質的量、微粒數量、阿伏伽德羅常數進行類比,引導學生逐漸通過具體的模型來推導抽象概念的含義,減輕學生的理解負擔,同時激發學生學習新知識的學習動機。endprint

(3)變化教學形式,維持注意力

在整堂課的概念教學中,若教師一直保持同一語調、同一方式進行授課,學生必然感到枯燥乏味,甚至在理解存在一定邏輯的抽象概念上缺乏耐心,最后將失去其學習動機。Keller提出的具體指標中就有“變化”的要求,教師在講授一堂課時,不僅要變化授課方式,同時在語氣語調上也要加以變化,把握學生不集中的時段,運用幽默的語言或安排學生活動及時調控課堂氛圍,維持學生的注意力。

如在辨析物質的量的適用范圍時,相比于教師反復強調并通過習題強化物質的量只能適用于微觀粒子來加深學生印象,可以轉換方式:請學生思考若有1mol雞蛋,假設中心直徑為4cm,那么阿伏伽德羅常數個雞蛋可以圍繞地球(赤道周長為4×109cm)多少圈,以幽默夸張的方式幫助學生理解物質的量在描述宏觀物質時,是沒有研究意義的,繼而限定了物質的量的適用范圍。歡樂的氣氛不僅能激發學生在課堂中的學習動機,幽默的例子同樣成為學生心中的“反例”,減少今后其犯錯的可能性。

2.切身性策略

在教師設計教案時,教師應思考比“怎么學”更重要的是要讓學生體會到“為什么要學”,即讓學生了解到學習該概念性知識與其切身相關。只有學生意識到現在所進行的學習活動與其過去生活經驗相符甚至相違背,或存在一定的利害關系,了解學習的意義,才能真正地提升學習動機。

(1)聯系生活,強調現實價值

在概念教學中,若只強調對大量概念知識的學習,即使學生死記硬背記住了所有的定義,也不能達到真正的理解程度。只有學生理解到學習的知識與其生活密切相關,并能解決其困惑時,才能真正體會到抽象的概念在生活中也同樣具有現實價值,理解學習的意義。

在學習“氧化還原反應”一課時,若只強調氧化劑、還原劑、電子轉移等概念,學生不免會感到枯燥乏味,因此教師可以播放視頻或舉例的方式給學生講述金屬冶煉、電鍍、燃燒、電池等等都涉及到氧化還原反應,除了生產還有生活中也涉及到大量氧化還原反應如水果保鮮、維生素C含片等等,使學生了解到氧化還原反應無處不在,激發其生活細節探究興趣,同時能夠保持學習動機。

(2)樹立目標,內化學習動機

教學中,循序漸進地幫助學生制定符合課程設置的目標,有利于內化學生的學習動機。在概念教學中,除了鼓勵學生以科學家作為榜樣、逐步培養其科學探究思維之余,可以傳達其學習有關概念知識的長遠“利益”,幫助學生理解學習該概念的知識價值和工具價值。

通過物質的量課程的學習,學生不僅能意識到:與初中化學以質量進行運算相比,物質的量在應用上很大程度地簡化了化學學科中的計算。同時,物質的量將貫穿于整個高中化學學習和運算之中。突出了物質的量這一堂課的工具價值。另外,在課程中向學生傳達引入物質的量的概念,使宏觀物質與微觀粒子之間建立起了橋梁,突出了物質的量這一概念的知識價值。

3.自信策略

當學生集中注意進行概念學習,并了解到概念性知識與生活存在切身性后,必須堅定其有能力完成學習任務的信心。尤其在概念學習中,由于概念性知識具有抽象性及需要一定邏輯思維能力,若沒有自信心驅動其克服困難,可能會半途而廢。

(1)層層深入,設置適當難度

教師要適時安排適當難度的學習任務,對不同的學生布置分層作業,既要做到讓理解能力好的學生感到有一定的挑戰性,不至于對該部分學習的學習動機減淡,又要保證教師能夠指導理解較弱的學生,克服困難樹立自信心。

如在摩爾質量的概念教學中,經過之前物質的量的學習,會區分出對知識掌握程度不一的學生。對于前期物質的量掌握程度較好的學生,有挑戰新知識的學習動機,教師可安排其回顧相對原子質量的概念,通過相對原子質量進行推導與計算,從而延伸出摩爾質量的概念;而對于物質的量的知識掌握程度不好的學生,若設置過高難度的推導,反而會使其喪失學習的興趣,教師可以通過n=m/M公式從定義上對概念進行解釋,建立起物質的量與質量之間的關系,幫助不同學生都能通過學習任務樹立繼續學習的信心。

(2)循序漸進,引導正確歸因

美國心理學家韋納提出的動機歸因理論,認為歸因是一種鑒別學生學習動機類型的方法之一。教師應引導學生將概念學習的掌握程度歸因于努力而非能力。因此,教師在進行教學診斷時,不僅要考慮學生的學習結果,更要聯系其認知起點與后期努力程度,強調內部、穩定和可控制的因素。同時教師在課堂上應當有意識地多鼓勵:當學習基礎不同的學生能付出同樣努力時,對于基礎薄弱但有心學習的學生給予鼓勵,對理解能力強卻過于自負的學生予以提醒,以此引導學生正確歸因。

4.滿足感策略

當學生的學習活動與其所期望的結果一致時,便會獲得滿足感,教師不但需要對學生產生的滿足感進行強化,使其保持完成該學習活動的學習動機,同時需要進行反饋并及時作出評價。

(1)內外強化兼施

在教學設計中,教師應注意學生的主體性,即使在概念教學中也能注重學生活動。通過小組合作的形式,每一位學生各司其職、發揮特長,通過探究性方案設計、實際操作、數據處理等方式,解決探究性問題。若探究結果是積極的,且與其預期結果一致,學生的滿足感將會大幅度提升,學習動機自然而然處于較高的水平。除此之外,教師探究活動中增加積極的指導,在課后評價上對每一位努力的學生進行表揚,其在精神上也能得到鼓舞。

(2)重視評價方式

在任何教學活動中,教師都應注重對學生在過程中的努力程度進行評價,其評分比例不應低于對結果的評價,學生才會不斷注重自己在過程中的表現,獲得較為持久的滿足感。同時,應增加學生自我評價與小組評價。對于全班性質的探究活動,作為教師一人難以把握整個集體中每個人的貢獻程度,因此只有教師的評價是十分片面的,對部分學生的滿足感會造成一定的沖擊,因此增加自我評價和小組評價不但能夠幫助學生對學習活動進行適時反思,同時能夠從小組合作以及從組員的肯定中獲取更多滿足感。

Keller的ARCS動機設計模式在教學實踐中是一種啟發性的模式,在化學教學過程中,教師同樣可將其運用于事實性知識、程序性知識的教學。教師在教學過程中可以創造性地利用這一模式,根據學生群體以及教學內容的具體特點,結合課程標準所要求掌握的內容,綜合其他教學策略與動機策略,來提升學生的學習動機,但不能一味地依賴這一模式。這一模式的實際效果在很大程度上取決于教師在課堂教學中如何對該模式進行創造性地應用。

(收稿日期:2017-01-15)endprint