川行古鎮

丁建軍

“一方水土孕育一方古鎮, 古鎮中的歲月、風情, 是一地獨具特色的文化遺存。有些古鎮早早被世人發現,游人如織,面目已非昨日;有些古鎮默默消失在歷史的長河中,被新的生活所取代;還有一些似乎特別被時光眷顧,能守得一處靜土,繼續過著波瀾不驚的尋常日子。四川境內不乏這樣尚不太為人所知卻自有故事的特色古城鎮,穿行其中, 體驗的不只是歷史、建筑、美食……更是生活本身的源遠流長。”

川北:青溪的柔軟時光

有人傾心麗江的繁華曖昧,有人偏偏鐘情青溪古鎮的隔世清靜。

青溪位于廣元市青川縣,青竹江和南渭河沖刷形成的平原上,沿高地而建,形如“靴子”,又稱“靴城”。這是一座有1700多年歷史的古老邊城,是“扼一城而攏全川”的兵家必爭之地,也是川陜甘三省往來貿易的商賈云集之處。

青溪始建于公元229年,明洪武四年(1371), 正千戶朱路拆土城筑磚城,設置“青川守御千戶所”,主要功能是軍事防御,由此形成了青溪最早的建筑格局。清順治十年(1653), 古城進一步修復和拓展,古城墻雄偉壯闊,高7m,底寬6m,長達3000m,頂寬5m有余。

古城內的街道均由青石板鋪成,4條正大街筆直寬展,隨正街延伸的4條小巷曲折蜿蜒,跟著小巷道分了岔的4條弄堂深如迷宮。4條正街兩縱兩橫,呈十字形分布,4街交匯的十字路口,就是古城繁華的中心。鐘鼓樓橫跨于4街之上,16柱支撐,4m見方,建筑飛檐翹角,雕梁畫棟,古樸圓潤。古時,這里是用來瞭望敵情、發號施令的指揮中心,偶爾也會搬來戲臺,絲竹咿呀,給士卒以短暫的慰藉。如今,鐘鼓樓化身成為遠觀青溪美景的“八景樓”,古城墻苔痕斑駁,從墻縫里探出的幾株衰草、幾朵野菊花,在風中輕輕搖曳,向行人吐露古城滄桑的往事。

城中多是明清風格的川北民居,一幢幢吊腳樓隨地形排開,簡潔的人字屋脊上蓋著深褐色的小青瓦,墻面刷成白色,墻裙覆以青磚,曝露在視野中的檁、柱、梁、檻、椽、門、窗都漆上了深重的古銅色,折射出古老的韻味。樓上掛著火紅的辣椒串,有金黃的玉米垛子,“美人靠”上放滿大大小小的簸箕, 里面是圓滾滾的核桃、黑黝黝的木耳、白生生的竹蓀、毛茸茸的蕨苔、紅通通的靈芝, 隔老遠就能聞到草木的芬芳。

來自唐家河大草塘的雪山融水,自西向東穿城而過,形成一條悠長的水街,一年四季清泉汩汩,讓古城瞬間靈動、柔和起來。水流湍急處圈了幾個小水塘,堆了幾塊形如圓桌的鵝卵石,浣洗的婦人在上面敲擊著衣槌,幾個小孩追逐著在水里晃蕩的白鴨,在小水塘里滾成一片。

水街兩旁是林立的商鋪,賣山珍的、打核桃花生糖的、做餅子的、攪涼粉的、磨豆腐的,各家各戶都有世代傳承的謀生之道。白天,門庭若市,傍晚,客人散去,勞累了一天的店家也歇下來,各自盛了飯菜,坐在門檻上與左鄰右舍盤點當天的收成,交流生意心得,調侃一下那些出手闊綽的、吹毛求疵的或是斤斤計較的顧客。

古城居民對花草情有獨鐘,一家家門口的一串紅、金盞菊、雞冠花、曼陀羅競相綻放,桂樹、蘭草、梔子暗香四溢。有的人家門口放著長條板凳,方便走累了的過客休息,主人還會熱情地出來斟茶倒水,分文不取,只須臨走前夸獎一下人家的花種得好、茶水泡得香就行了。

古城的生活簡單而豐足,鮮有商業開發帶來的市儈氣息。店輔都是些尋常的營生,這幾年游客多了,賣山珍的活躍起來,招牌林立, 價格合理。沒有人質疑山珍的品質,古城四周都是密密的森林,種著黑木耳,養著羊肚菌,藏著野靈芝。當地人非常熱愛自己的城池,對歷史如數家珍,尤其是上了歲數的老人,總是主動熱情地跟游客攀談, 充當免費導游,正史野史齊上陣,古城瞬間鮮活了起來。在街上走過, 總有婉轉的青溪地道方言,或者夾雜著方言的濃重川普飄然入耳:“古城那前頭是唐家河,那個沓沓(地方)可是比九寨溝還好看喔,有熊貓兒,還有盤羊,那癩瘟(畜牧)些,到處都是,越來越不怕人啰……”

青溪仿佛是一個古韻天然的清修之地,在古城里安享一段柔軟的時光,一個人慢慢地踱著,打開身體,讓每一個毛孔暢然呼吸,用心靈的觸角與古城里自由生長的一株春草、一朵夏花、一塊秦磚、一片漢瓦對話,不覺忽略了時空,達到物我兩忘的境地。

洛帶——客家天下

洛帶是典型的客家移民古鎮,位于成都市龍泉鎮以北,始建于三國蜀漢時期,文化底蘊深厚。近年來,洛帶以客家文化而著稱,成為成都周邊最著名的古鎮之一。

清朝初期,隨著“湖廣填四川”的移民潮,客家人從廣東、福建遷居到此,至今保留著鄉音、鄉情。洛帶90% 以上的居民是客家人,仍然講客家話,沿襲著客家習俗,當地除了廣東、江西、湖廣、川北四大客家會館,還有客家博物館和客家公園。

客家民俗種類繁多,古樸,充滿濃郁的鄉土氣息。“火龍節”是古鎮過年時一道美麗的風景線,年初一到十五,火龍每日飛舞、祈福,夏日還有祈雨的水龍。舞龍以“劉家龍”最負盛名,至今劉姓家族仍聚居在洛帶鎮寶勝村,以扎龍、舞龍為業,形成一套獨特的舞龍程式,包括接龍、祭祖、迎龍歸巢、殺雞出龍、舞龍點睛等。古鎮的老街以清代建筑風格為主,呈“一街七巷子” 格局, 空間變化豐富。

成都周邊:“休閑之都”的文化風景

以“休閑之都”聞名的成都,也是一座歷史悠久的文化古城。周邊的6座國家級文化古鎮,洛帶、平樂、黃龍溪、安仁、新場、五鳳。古鎮代表著成都的古蜀文化、農耕文化、民俗文化、飲食文化、移民文化、建筑文化、宗教文化、名人文化等, 讓人們在美食的誘惑、慵懶的時光之外,也能體驗歷史與生活的厚重。川西南:穿越時空的旅行

柳江——800年水鄉煙雨endprint

柳江古鎮位于眉山市洪雅縣城西南35km, 始建于南宋紹興十年(1140年),已有800多年歷史。在這里賞古樹、逛老街、品小吃,讓人有穿越時空、回歸自然的意興。

古鎮四周環山,背靠峨眉山、瓦屋山,侯家山、玉屏山拱衛左右。花溪河、楊村河分別從東、西兩面穿鎮而過,鎮中一年四季雨霧朦朧,素有“煙雨柳江”之美稱。特別是雨夜,小雨淅瀝,坐在客棧的二樓,在朦朧的燈火中聽雨、望水,最能找到“煙雨”之畫意。

古樹是柳江的一大看點,古榕、麻柳、梧桐、楨楠等百年古樹隨處可見,掛牌保護的就有108棵。楊村河畔分布著20多棵參天巨榕,姿態依然“青春”,與民居、江水、石欄形成和諧的水鄉畫卷。

當地的飲食別具特色。夏日,可在小食店吃一頓豆花飯,或在路邊小攤上買葉兒粑、米粑充饑; 走累了,可進入河邊的茶棚,飲一杯用山泉水沖泡的本地出產的綠茶;河中的十多種優質天然野生魚類味美可口,此外還有糖心油炸粑、酸豆腐腦、肥腸豇豆粉、又麻又辣的白宰缽缽雞、滾燙的羊肉湯鍋等多種傳統風味小食。冬末早春,可以品嘗到熏得黃橙橙、香噴噴、油汪汪的老臘肉。

芭蕉溝——20世紀初的工業氣息

芭蕉溝古鎮藏于樂山犍為的深山之中,1938年,四川最早的中英合資煤礦在此落戶,小鎮以老礦區為中心,鼎盛時期人口過萬,后來隨著礦區的遷出日漸蕭條,但完好保存了當年濃郁的工業氣息,礦井,窄軌蒸汽小火車,與川西南民居并肩而立的英式小閣樓和蘇式小別墅,拼合成一座時光機器,將人瞬間帶回到歷史的記憶中。

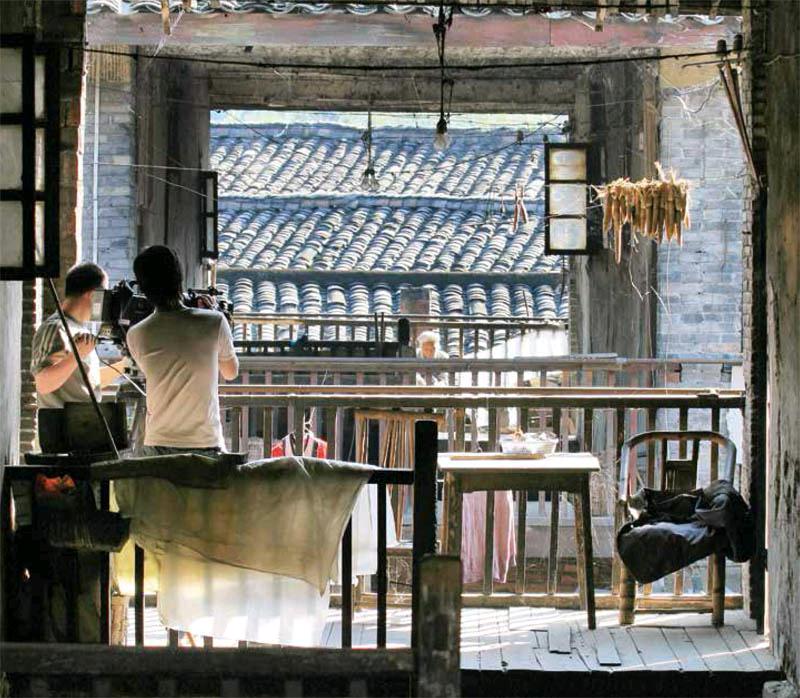

這個昔日的工業小鎮尤其受到攝影愛好者和影視劇組的青睞,在高鐵風行的時代,花一個多小時坐一坐百年前的小火車,在鄉野間穿行,別有樂趣。

除了工業標簽,芭蕉溝還遺留著20世紀60年代的時代印記。當年礦山公司的老辦公樓上標著“東方紅”的字樣,如今是一座礦山博物館,可以詳細了解當地煤礦的歷史。樓外的墻上還能看到“文革”時期的標語和宣傳畫。

和很多古鎮一樣,如今在芭蕉溝留守的多是老人,街上看不到什么商業化的設施,隨處可見被廢棄的房屋,依然古樸,有點兒寂寞。

中國的諾亞方舟

羅城古鎮與芭蕉溝同屬犍為縣,距樂山市60km。古鎮始建于明代崇楨元年(1628年),造型奇特, 主街涼廳街俗稱“船形街”,東西長,南北短,像織布的梭子,從高處俯視,又像一只擱置在山頂的大船。1982年,澳大利亞人依樣在墨爾本建造了一座“中國城”,羅城古鎮從此名揚海外。2001年, 聯合國教科文組織官員稱其為“中國的諾亞方舟”endprint