上面級-返回艙分離在線辨識技術研究與實踐

張利賓,劉 欣,顧偉軍,郭 源,焉 彬,王傳魁

上面級-返回艙分離在線辨識技術研究與實踐

張利賓,劉 欣,顧偉軍,郭 源,焉 彬,王傳魁

(北京宇航系統工程研究所,北京100076)

對多用途飛船返回艙與上面級未正常分離而造成的落區安全問題,提出上面級與返回艙分離與否的在線辨識方案。首先介紹了在線辨識基本原理,隨后給出了基于姿態控制發動機連續推力激勵的在線辨識算法,最后進行了數學仿真和飛行試驗。在線辨識得到的角速度增量比值(K=2.895 642)與數學仿真結果(K=2.853 954)相符,說明返回艙正常分離,表明在線辨識技術自主、可靠、有效,可為搜索返回艙以及上面級進行第四次點火提供可信依據。

上面級;姿態控制;在線辨識;飛行試驗結果

Abstract: If the 2nd-generation reentry capsule couldn't be separated from the upper stage, the landing area would move eastward and the safety of the landing would not be guaranteed.Therefore an on-line identification method for diagnosing separation was presented.As an elementary knowledge,the basic theory of the on-line identification from attitude dynamics equation was introduced.Then an on-line identification algorithm with the attitude control thruster working continuously was researched.The flight test result(K = 2.895 642) was consistent with the mathematical simulation result(K = 2.853 954).The result indicated that the on-line identification method was reliable and efficient.Furthermore,it could provide a reliable basis for the radar searching of the capsule and the fourth burning of the upper stage's main engine.

Key words:upper stage; attitude control; on-line identification; flight test results

1 引言

遠征一號甲上面級與載荷組合體搭載長征七號運載火箭于2016年6月25日20點在海南文昌發射場發射升空。組合體由上面級、多用途飛船返回艙、空間碎片主動清理飛行器、天鴿飛行器、在軌加注試驗裝置、翱翔之星共6類、7項載荷組成。以上面級為演示驗證平臺,開展多項技術驗證。上面級與基礎級分離后,上面級分離空間碎片清理飛行器及其支架,然后上面級在遠地點進行第一次變軌后分離翱翔之星;經多圈滑行后,上面級在近地點進行第二次變軌圓化軌道,開展在軌加注驗證、分離天鴿飛行器1、2;至第13圈時,上面級在近圓軌道合適位置進行第三次變軌制動,進入再入返回軌道,在滿足返回艙再入要求時分離返回艙;之后上面級進行第四、五、六、七、八次變軌,接近長征七號火箭二級箭體;此后進行第九次變軌制動,再入大氣層燒毀。

由于上面級無法獲得返回艙分離的機電信號,不能準確獲知返回艙是否分離。若返回艙未正常分離,則上面級第4次主發動機工作后不能重返軌道,會造成落區向東偏離預定著陸場,存在落區無法控制的風險;而返回艙進入大氣后也無法燒毀,落區向東偏離后進入城鎮和人口密集區域,有一定的安全問題。因此,正確識別返回艙是否分離是研制過程中必須攻克的難題。

識別返回艙是否分離主要有兩種方案:一是根據地面遙測結果,由現場工作人員判斷;二是箭載計算機根據慣性測量組合或分離行程開關等信息自主判斷。但是返回艙分離后至第4次主發動機工作,上面級均不在地面測控區,因此根據地面遙測判斷無法實現。此外,分離行程開關安裝在返回艙上,上面級無法獲知分離信息;返回艙彈簧分離引起的速度增量較小,慣性測量組合測到該值后輸出的脈沖數較少,利用該信息容易造成誤判;利用變軌段姿態角偏差或角速度進行判斷也不能解決落區東移問題。在返回艙未正常分離情況下,只有避免上面級進行第四次變軌,才能保證落區安全。考慮到返回艙分離前轉動慣量約為分離后轉動慣量的2.8倍,差別很大,因此可以利用轉動慣量變化判斷返回艙是否分離,進而決定上面級是否進行第四次變軌。

目前,國內外研究轉動慣量變化的文獻資料集中于復雜結構航天器轉動慣量在線辨識,用于姿態控制,已在航天飛機、空間站上應用[1]其主要思想是利用姿控系統執行機構(飛輪、姿控發動機)工作對航天器進行激勵,利用測量敏感器(陀螺和加速度計)采集相關數據,根據動力學方程,由航天器計算機自主計算航天器質心和轉動慣量。

Wilson等提出基于指數加權遞歸最小二乘算法,利用陀螺測量信息,在線辨識航天器轉動慣量和質心位置[2]。 Bergmann 等[3-4]提出了一種使用高斯二階濾波的辨識方法,利用姿態測量參數和推力器參數來確定質量特性參數,辨識模型忽略了ω×Jω這一耦合項,并且該算法復雜,計算量較大。Tanygin等[5]提出一種使用最小二乘法在自旋飛行器執行在軌機動時辨識其質量特性的方法。Lee等[6]提出利用角動量守恒原理估計Cassini衛星轉動慣量的方法。國內的王書廷[7]、朱東方[8]、黃河[9]等也提出了基于角動量交換原理在線辨識航天器轉動慣量的方法。

考慮到上面級與返回艙組合體本身存在質心橫移偏差,且姿控發動機存在推力偏差、推力線偏斜、安裝角偏差,同時不需要在軌辨識轉動慣量,僅是由分離前后轉動慣量比值獲取返回艙分離與否的信息,因此本文提出一種基于單向姿控發動機推力激勵的角速度增量在線辨識方案。

2 在線辨識基本原理

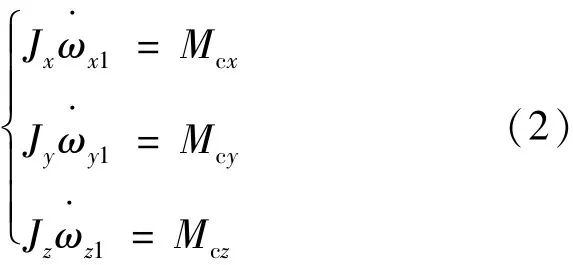

上面級組合體姿態動力學方程如式(1):

式中,J為轉動慣量矩陣;ω為角速度;Mc為控制力矩;Md為干擾力矩。

考慮滑行段干擾力矩為空間環境力矩,遠小于控制力矩,且當角速度較小時,陀螺力矩ω×Jω為二階小量,則干擾力矩與陀螺力矩均可略去,得到姿態動力學方程的簡化形式如式(2)所示:

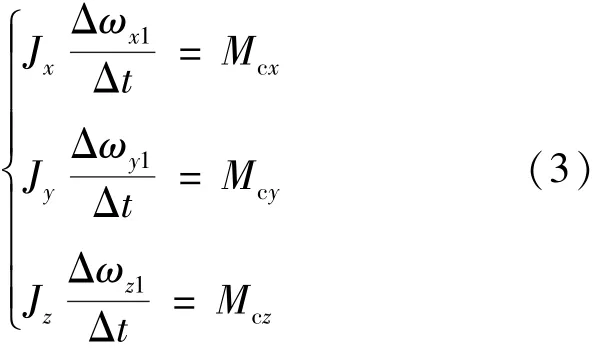

同樣,式(2)也可以寫為角速度增量形式,如式(3)所示:

易知,在固定時間Δt內,由于轉動慣量和控制力矩可認為是已知的,且為常值,因此某通道姿控發動機工作產生的控制力矩作用引起的角速度增量也是常值。姿控發動機安裝位置、推力已知,則控制力矩已知;同時,返回艙分離前后轉動慣量變化也是可以得到的,因此利用固定時間Δt內的角速度增量 Δωi1(i = x,y,z)可以判斷返回艙是否正常分離。

3 基于推力激勵的在線辨識方案

3.1 連續推力激勵方案

上面級以姿控發動機為執行機構,姿控系統正常情況下姿控發動機為斷續開關控制,并存在延遲特性、開機加速過程和關機減速過程。滑行段、調姿段、變軌段中,姿控10 N、150 N姿控發動機并非同時開啟,即使同時開啟也存在加、減速過程且推力存在偏差,因此在上面級姿控正常工作時獲得的角速度增量Δωi1存在不連續問題。為解決該問題,可以利用返回艙分離前和分離后滑行段的特定時間,應用同一臺150 N姿控發動機連續工作激勵進行在線辨識。

為避免三通道耦合狀態下ω×Jω帶來的影響,可以僅利用單通道姿控發動機進行激勵,其余兩通道處于無控狀態。考慮返回艙分離后,上面級俯仰通道存在較大質心橫移,且其值未能準確獲知,而偏航通道質心橫移非常小,因此可以用偏航通道負向150 N姿控發動機進行連續推力激勵。

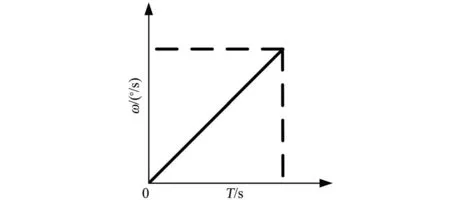

偏航通道150 N姿控發動機推力單邊激勵的過程為:0~2 s,偏航負向150 N姿控發動機開啟。上面級角速度表現形式見圖1。

圖1 姿控單邊激勵角速度變化示意圖Fig.1 Angular rate with thruster working

3.2 在線辨識算法

假定姿控單邊推力連續激勵時長相同、控制力矩相同,由于分離前后轉動慣量不同,會帶來分離前后推力激勵產生的角速度增量不同,根據分離前后角速度增量比值判斷返回艙是否分離。步驟如下:

1)開啟偏航通道負向150 N姿控發動機進行推力連續激勵2 s;

2)0~0.2000 s內不計算角速度增量;0.2001~2.0000 s內,每0.2 s計算一次150 N姿控發動機工作引起的角速度增量Δωy1k(k=1~9),然后對9個Δωy1k取平均值,并記錄返回艙分離前角速度增量 Δωy1q、返回艙分離后角速度增量Δωy1h;

3)計算返回艙分離前、后角速度增量比值K,令K=Δωy1h/Δωy1q,當K≤μ時,認為返回艙未分離,否則,認為正常分離。μ定義為返回艙是否分離判定門限,是預先裝訂值。

4 數學仿真結果與飛行驗證

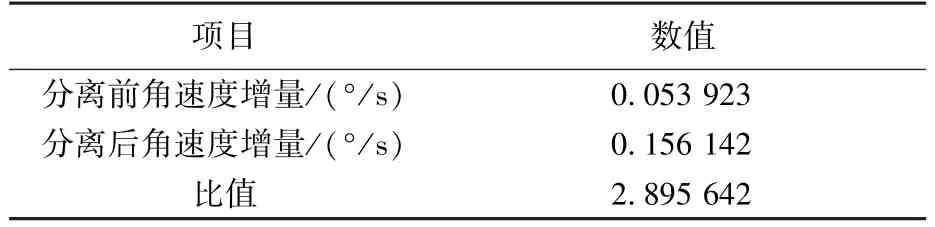

在上面級組合體飛行任務前,對返回艙分離與否的在線辨識技術進行標稱轉動慣量和標稱姿控發動機推力狀態下的數學仿真,標稱狀態仿真結果見表1,返回艙分離前后角速度增量比值K=2.853 954。考慮上面級組合體存在轉動慣量偏差、質心橫移偏差、姿控發動機推力偏差、推力線偏斜,上述偏差引起的最大角速度增量偏差約為±40%,因此確定分離判定門限μ=0.6K≈1.7。

表1 在線辨識數學仿真結果Table 1 Numerical simulation results of on-line identification

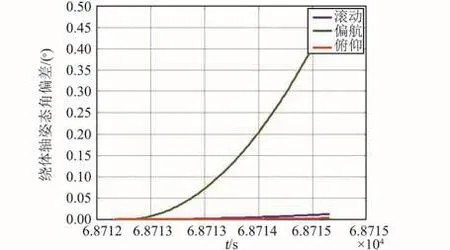

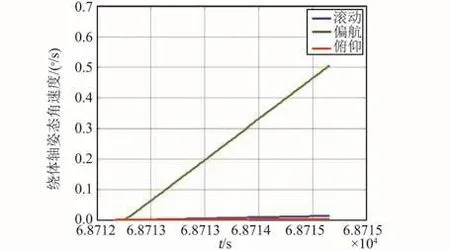

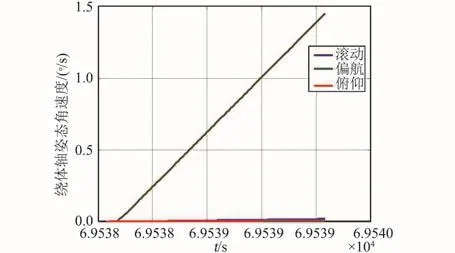

返回艙分離前后在線辨識過程姿態角偏差和角速度曲線見圖2~圖5,可見返回艙分離前偏航通道繞體軸姿態角偏差約為0.5°、角速度約為0.5°/s;分離后偏航通道姿態角偏差約為1.4°、角速度約為1.5°/s。由于返回艙分離前、后的在線辨識過程均位于上面級姿態機動之前,在線辨識帶來的角偏差和角速度均在姿態調整允許范圍之內,不影響后續姿態控制任務。

圖2 分離前在線辨識過程姿態角偏差曲線Fig.2 Angular error of on-line identification before separation

上面級飛行試驗中得到的在線辨識結果見表2。

圖3 分離前在線辨識過程姿態角速度曲線Fig.3 Angular rate of on-line identification before separation

圖4 分離后在線辨識過程姿態角偏差曲線Fig.4 Angular rate of on-line identification after separation

圖5 分離后在線辨識過程姿態角速度曲線Fig.5 Angular rate of on-line identification after separation

表2 在線辨識飛行試驗結果Table 2 Flight results of on-line identification

飛行試驗中在線辨識得到的比值K=2.895 642,大于設定的判定門限1.7,分離前后角速度增量和比值與標稱狀態數學仿真結果相符,說明在線辨識是成功的;同時,在線辨識結果為引導地面站搜索、跟蹤返回艙提供了準備條件,加之返回艙回收成功,這些飛行結果均表明在線辨識技術是可靠、可信的。

5 結論

本文針對上面級不能準確獲知返回艙是否正常分離問題,提出了基于偏航通道負向150 N姿態控制發動機連續推力激勵的在線辨識算法,通過計算返回艙分離前、后角速度增量比值,確定上面級-返回艙是否正常分離。飛行試驗在線辨識得到的角速度增量比值K=2.895 642,與標稱狀態數學仿真結果K=2.853 954相符,表明在線辨識算法自主、可靠、有效,可為飛行任務提供保障。

(References)

[1] 李春華.航天器動態質量特性分析[J].航天器工程,2005, 14(3): 15-20.Li Chunhua.Dynamic analysis of spacecraft mass property parameters[J].Spacecraft Engineering, 2005, 14(3): 15-20.(in Chinese)

[2] Wilson E, Lages C, Mah R.On-line, gyro-based, massproperty indentification for thruster-controlled spacecraft using recursive least squares[C] //The 45th Midwest symposium on Circuits and Systems, Tulsa, Oklahoma, 2002:4-7.

[3] Bergmann E.V Walker B.K,Levy D.R.Mass property estimation for control of asymmetrical satellites[J].Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 1987, 10(2): 483-492.[4] Bergmann E.V,Dzielski J.Spacecraft mass property identification with torque-generating control[J].Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 1990, 13(2): 99-103.

[5] Tanygin A,Williams T.Mass property estimation using coasting maneuvers[J].Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 1997, 20(4): 625-632.

[ 6 ] Lee and Wertz.In-flight estimation of the Cassini Spacecraft's inertia tensor[J].Journal of Spacecraft and Rockets, 2001,39(1):153-155.

[7] 王書廷,曹喜濱.衛星質量特性的在線辨識算法研究[C].第25屆中國控制會議,黑龍江,哈爾濱,2006.Wang Shuting,Cao Xibin.On-line mass-property identification algorithm research for satellite[C] //25thChinese Control Conference, Harbin, Heilongjiang, 2006. (in Chinese)

[8] 朱東方,王衛華,宋婷,等.復雜撓性航天器轉動慣量在線辨識算法研究[J]. 上海航天,2015,22(5):1-8.Zhu Dongfang, Wang Weihua, Song Ting, et al.On-line indentification of flexible spacecraft moment of inertia[J].Aerospace Shanghai, 2015, 22(5): 1-8. (in Chinese)

[9] 黃河,周軍,劉瑩瑩.航天器轉動慣量在線辨識[J].系統仿真學報,2010,22(5):1117-1120.Huang He, Zhou Jun, Liu Yingying.On-line identification of spacecraft moment of inertia[J].Journal of System Simulation, 2010, 22(5):1117-1120. (in Chinese)

(責任編輯:康金蘭)

Research and Application of On-line Identification in Upper Stage and Reentry Capsule Separation

ZHANG Libin, LIU Xin, GU Weijun, GUO Yuan, YAN Bin, WANG Chuankui

(Beijing Institute of Aerospace Systems Engineering, Beijing 100076, China)

V448.22

A

1674-5825(2017)05-0641-04

2017-02-27;

2017-08-02

張利賓,男,博士,高級工程師,研究方向為航天器姿態控制。E-mail:zhanglibin1981@126.com