社區腦卒中防治網絡的協作機制研究

李宜洋

電子科技大學,四川 成都 611731

社區腦卒中防治網絡的協作機制研究

李宜洋

電子科技大學,四川 成都 611731

隨著我國工業化、城鎮化、人口老齡化進程不斷加快,居民生活方式、生態環境、食品安全狀況等對健康的影響逐步顯現,慢性病發病、患病和死亡人數不斷增多,群眾慢性病疾病負擔日益沉重。其中以“腦卒中”為代表的慢性病,具有高發病率、高致殘率、高死亡率、高復發率的“四高”特點,并且發病人群呈年輕化趨勢,因此無論從居民身體健康與家庭經濟負擔考慮還是從國家財政投入角度考慮,對于慢性病“防勝于治”的特點,擔負此類疾病防治工作的有效單位的首選即為社區。

城市社區;腦卒中;防治網絡;協作機制

一、背景與問題

根據2008年我國居民第三次死因抽樣調查的結果顯示,腦卒中已成為我國居民死亡原因的第一位,每年死于腦血管病患者超過150萬人,死亡率高于歐美國家4-5倍[1]。因其“四高”的特點,目前臨床上缺乏有效的治療手段,控制腦卒中(慢性病),重在預防[2]。

少許學者進行了社區高危人群患病危險因素的研究以及社區人群對腦卒中防治認知的調查分析,但這些遠遠達不到《中國防治慢性病中長期規劃(2017—2025年)》中“統籌各方資源,健全政府主導、部門協作、動員社會、全民參與的慢性病綜合防治機制,將健康融入所有政策,調動社會和個人參與防治的積極性,營造有利于慢性病防治的社會環境”的基本原則[3]。因此,在目前臨床醫療沒有太大進展的狀況下,如何通過社會相關部門開展的協作工作來對腦卒中疾病進行預防和控制,并深入剖析防治相關利益主體的協作關系是目前急需進行研究和探討的議題。

二、我國城市社區腦卒中防治網絡的發展現狀

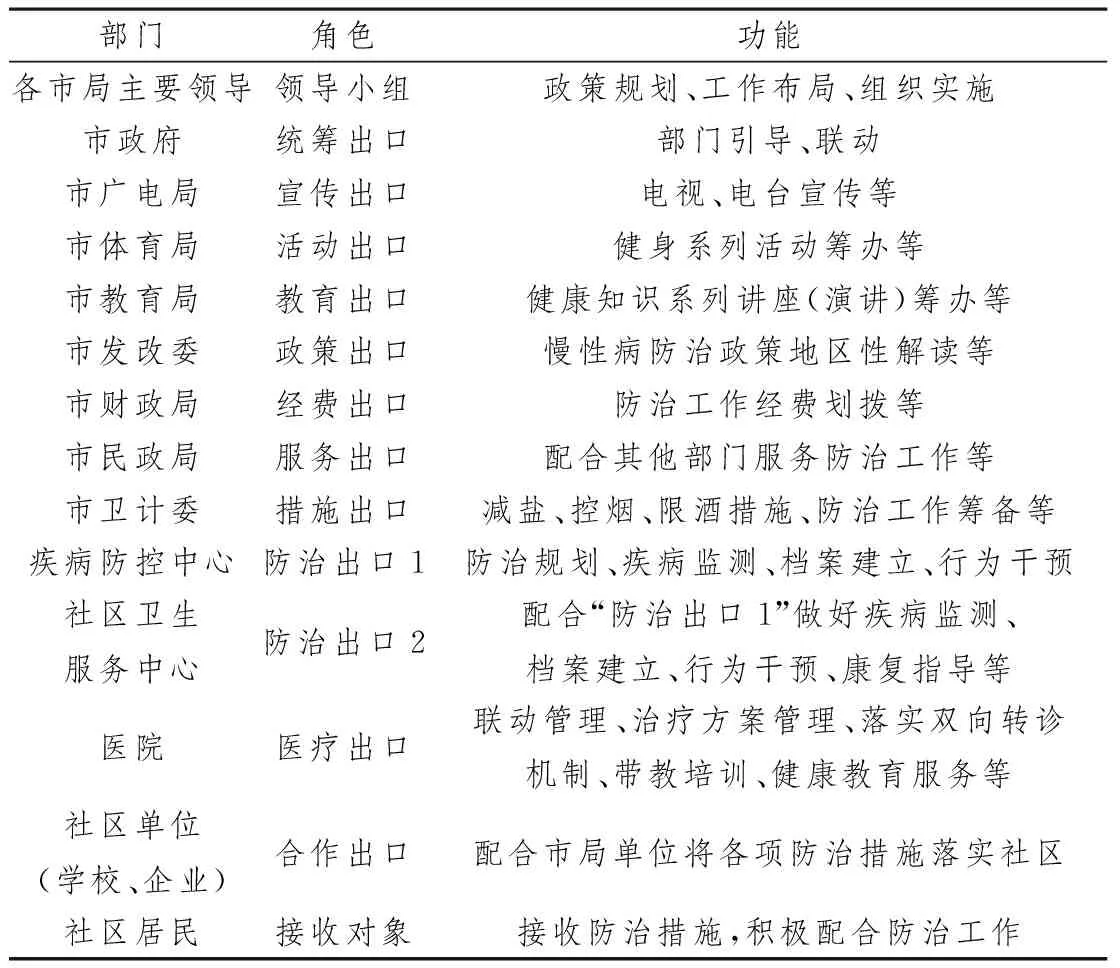

21世紀初,原國家衛生部啟動腦卒中篩查與防治工程,并于2011年4月正式成立“腦卒中篩查與防治工程委員會”,醫政、疾控等6個司局主要領導參加,通過建設基地醫院網絡及縱向服務系統,建立“政府主導,多部門合作,全社會參與”的工作機制,中國城市社區腦卒中防治模式從此走上了探索之路。在腦卒中篩查與防治工程委員會成立之后,各省、自治區、直轄市衛生廳(局)相應成立了“腦卒中篩查與防治領導小組”和“腦卒中篩查與防治專家組”,組織疾病預防控制機構和基地醫院開展“腦卒中篩查與防治”工作。目前,城市社區腦卒中防治網絡基本上包括了以下相關主體:社區所屬市政府、市廣電局、市體育局、市教育局、市發改委、市財政局、市民政局、市衛計委及其內設單位疾病防控中心、醫院、社區衛生服務中心、社區單位(學校、企業)、社區居民等。初步形成社區腦卒中防治網絡,全方位開展防治工作。各部門在防治網絡中的具體角色與功能(見表1)。

部門角色功能各市局主要領導領導小組政策規劃、工作布局、組織實施市政府統籌出口部門引導、聯動市廣電局宣傳出口電視、電臺宣傳等市體育局活動出口健身系列活動籌辦等市教育局教育出口健康知識系列講座(演講)籌辦等市發改委政策出口慢性病防治政策地區性解讀等市財政局經費出口防治工作經費劃撥等市民政局服務出口配合其他部門服務防治工作等市衛計委措施出口減鹽、控煙、限酒措施、防治工作籌備等疾病防控中心防治出口1防治規劃、疾病監測、檔案建立、行為干預社區衛生服務中心防治出口2配合“防治出口1”做好疾病監測、檔案建立、行為干預、康復指導等醫院醫療出口聯動管理、治療方案管理、落實雙向轉診機制、帶教培訓、健康教育服務等社區單位(學校、企業)合作出口配合市局單位將各項防治措施落實社區社區居民接收對象接收防治措施,積極配合防治工作

以上部門所形成的社區腦卒中防治網絡(見圖1)所示。

圖1

三、防治網絡的協作機制問題

在整個防治網絡中,協作機制出現問題的區域集中在圖1中最內層的封閉模塊。

首先,醫院在防治網絡中協作動力不足。內部動力方面,由于醫院在防治工作中的付出短時間內會大于回報,因而其對配合其他組織進行社區防治工作的積極性不高。外部動力方面,政府對防治工作給予的重視和資金支持遠遠不足以對醫院產生長久的激勵。此外,由于醫院自身的發展定位問題與自身的制度約束,使得其能夠投入到社區防治工作中的物質資源和人力資源非常有限。

其次,社區衛生服務中心自身的發展現狀難以承擔在協作網絡中的角色功能。我國的城市社區衛生服務已經歷了近20年的發展時間,而相比英、美等國自20世紀50年代發起的社區衛生服務來說仍相差甚遠,發展之路問題重重、困難重重。一是社區衛生服務中心的功能定位與實際落實情況相差較大,其基本醫療功能實現良好,但公共衛生功能卻不盡如意。二是社區衛生服務中心醫療條件較差,無論是硬件設施如醫療設備、診療環境、藥品配備等,三是社區衛生服務中心人員績效考核制度難以匹配新醫改政策,對社區醫生承擔常見多發病的保健和治療產生消極的影響。

再次,防治網絡中的雙向轉診制度執行困難。其困難的核心在于醫院與社區衛生服務中心之間存在經濟利益沖突,在雙向轉診中利益分配劃分不清。醫院害怕病源流失而不愿提供轉診服務,使得“下轉”社區幾乎形同虛設。另外患者對社區衛生服務中心缺乏信任,在不了解雙向轉診的同時也不愿在疾病治療上冒風險因而對于雙向轉診制度持以消極態度。

最后,防治網絡的整體運作缺乏監督機制和激勵機制。目前,我國城市大部分地區缺乏在防治網絡的運作過程中對醫院與社區衛生服務中心分工協作的質量監督與控制,更不用說社區腦卒中防治網絡中的其他相關部門。因而直接影響了醫院參與防治工作的積極性。

四、我國城市社區腦卒中防治網絡協作機制的發展策略

第一,務實社區衛生服務中心的基礎工作。規范和加強社區醫療服務,擴大醫療服務量;加強人才隊伍建設,建立社區全科醫生制度,發揮社區衛生服務中心的主體作用;完善社區衛生服務中心的管理工作,建立健全監督考核體系和激勵體系。真正實現“以人的健康為中心,以家庭為單位,以街道為基本范圍,集健康教育、預防、保健、康復、計劃生育、基本醫療為一體(六位一體)”的社區衛生服務功能。

第二,明確協作雙方的利益分配機制,同時建立信任機制。只要醫院與社區衛生服務中心之間存在利益沖突,那么這兩者之間就會一直處于競爭狀態。要積極探索二者的協作模式,營造兩者成為區域利益共同體,形成社區衛生服務中心和醫院分工明確的框架體系。同時,政府也應針對不同醫療主體對目前的補償機制做出相應的改變,并從政策上引導醫院與社區衛生服務中心進行雙向轉診,實現雙贏。

第三,嚴格建立協作考評和監督機制。在積極建立防治網絡中的合作機制的同時,政府應著重建立監督考評機制,對防治網絡中的容易產生沖突的機構進行例行考核與監管,并給予積極的引導。社區腦卒中防治工作從根本上屬于公共衛生領域,政府若不進行嚴格的管控,那么防治網絡中的相關部門則可能會在利益博弈等情況下做出違背防治網絡建設初衷的事情,導致整個防治網絡出現斷裂,難以發揮其最初的目標。此外,防治網絡中的相關部門也應積極配合政府監管部門做好內部監督機制,將內外部監督機制進行良好的結合,積極筑造良性發展的防治網絡體制。

第四,靈活運用醫療保險的激勵與約束機制。由于醫保部門處于比較的特殊位置,醫保基金自身具有一定的杠桿作用,領導小組可以靈活運用這一工具,調整醫院與社區衛生中心之間的經濟利益關系,促進雙向轉診機制甚至防治網絡中的其他組織機構之間的合作機制的有效運行。

第五,建立社區居民的信任機制與引導機制。社區居民是防治網絡的服務對象同時也是整個防治網絡的最終環節,無論其他機構組織的協作機制設立的多么完善。此外,防治網絡中的各參與部門應積極塑造社區衛生服務中心經濟、便利、連續的基本醫療保健服務形象,充分宣傳社區衛生服務中心在衛生保健、治療康復方面的優越性,積極參與社區醫療服務,建立對社區醫療服務的認可與信任。

五、總結與展望

通過以上分析可以得出,社區腦卒中防治網絡的建設任重道遠,很多工作還需要得到進一步的完善。首先需要從廣度和深度兩個維度對社區衛生服務中心的功能進行拓展與完善,其次強化監督約束與激勵獎懲機制,通過正式的制度、法律和法規規范和引導各組成部分的分工協作機制的健康有效運轉。再次,積極運用醫療保險的杠桿作用和舉辦宣傳活動,引導社區居民重新認識社區衛生服務中心,建立對社區衛生服務的信任與合作。

[1]陳竺.全國第三次死因回顧抽樣調查報告[M].北京:中國協和醫科大學出版社,2008.

[2]中華人民共和國衛生部疾病預防控制局,中國疾病預防控制中心.中國慢性病報告[R].2006.

[3]國務院辦公廳.國務院辦公廳關于印發中國防治慢性病中長期規劃(2017-2025年)的通知[Z].2017-01-22.

R

A

1006-0049-(2017)21-0171-02