呂行 得受眾者得天下

許艷艷

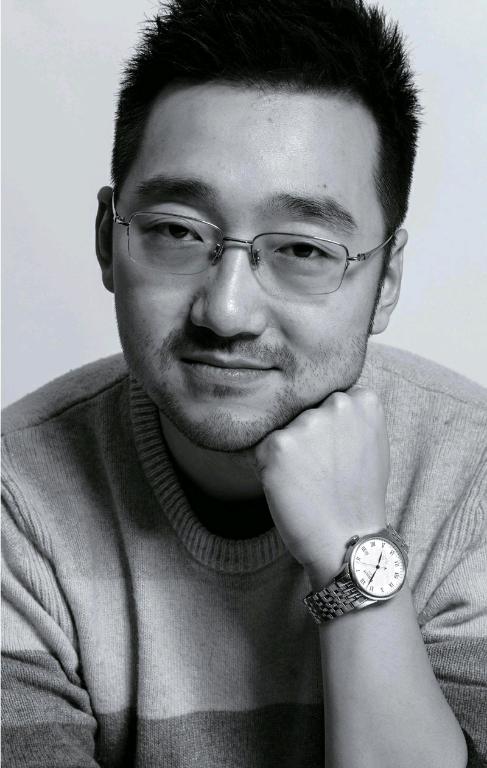

白皙面容,滿臉的絡腮胡子茬兒,配上一副金絲邊眼鏡——讓這位1986年出生的導演身上混搭著不羈個性與學院氣質。談及求學經歷,讀到博士的呂行說:“我就是把北電導演系‘牢底坐穿的人。”隨后哈哈大笑起來,骨子里透著東北人的直爽與自信。

就在采訪前一天,恰逢《無證之罪》上線一周。這部“社會派推理網劇”總播放量突破1億,豆瓣評分8.6,微博話題閱讀量1.8億。該劇講述了在哈爾濱打拼的異鄉人為保護心愛的女孩,無意間卷入一場殺人案。在警方與黑幫的雙重追查下,求生的本能使人性在危機中發酵出危險的味道。新穎的類型定位、黑色色調的運用,加上電影風格質感,讓這部網劇成為又一個爆款的同時,也讓首度執導網劇的新生代導演呂行收獲了更多關注。

科班出身,“講大家喜歡的故事”

在成為北京電影學院導演系2005級學生之前,呂行的生活軌跡一直沒離開哈爾濱。父親是制片人,母親在雜志社擔任總編,這樣的家庭環境讓呂行從小在文化圈耳濡目染。回憶起童年過往,呂行對曾被劇組“揪”來出演小演員的經歷印象深刻。“比如演某個人的兒子,或是演一個淘氣的小孩。”呂行表示,淘氣的小孩被視作天性解放得好,活潑有靈性,因此在劇組更占優勢。恰好,他就屬于這類小孩。

豐富的演出經驗以及圈內的家庭環境為呂行提供了諸多從事臺前工作的先天優勢,呂行也自曝曾有過不算短的播音主持學習經歷,可惜由于半邊聲帶麻痹,聲音條件欠缺,只好轉戰幕后。

從本科到博士,呂行一直就讀于北京電影學院。說起入行經歷,呂行謙虛地笑了,“之前也沒什么拿得出手的作品。”事實上,在執導《無證之罪》前,他曾在中央電視臺電影頻道有過三四年的電視電影制作經歷。《成成烽火之浴血奮戰》《西域鐵騎》都是那個時期的作品。積累了一定的行業經驗后,呂行走到了職業生涯的岔路口:在院線電影和電視劇之中做出選擇,之后深挖其中一個類型。

“在沒有強烈的表達欲望及明確的表達訴求前,還是先講一些大家喜歡的故事更切實際。”確定電視劇集方向后,從電視劇執行導演、副導演再到首次執導網劇,呂行覺得“路子走對了”。

事實上,接拍《無證之罪》是一次以作品為紐帶的“北電05級同窗再聚首”。該劇制片人齊康去年3月找到呂行討論劇本,恰好與打算轉型網劇的呂行不謀而合。在達成對劇本的一致認可后,聯合出品人何俊逸、攝影指導晁明(曾擔任《鐵道飛虎》《解救吳先生》攝影師)、剪輯指導路迪、錄音指導章達以及錄影指導等同年級同學主創一致響應,成為繼(20)04級主創拍攝《河神》后的又一次北電學生的誠意獻禮。

沉迷“市場調查”,深諳受眾心理

更大的挑戰與更多的可能性讓呂行對執導網劇有著強烈興趣。“靈活的觀看方式和個體化的自主選擇讓網劇有了更多可能。”此前執導電視劇無法與受眾建立雙向聯系的遺憾,讓他對受眾群體的反饋高度重視。“做劇首先需要考慮的就是目標群體,他們是誰?他們喜歡什么?”在呂行看來,執導一部劇集在本質上與開飯店、買衣服并無二致:研究受眾的興趣點是生產和研發產品的核心。

不過,作為一項文化產品,劇集的生產又和其他產品有諸多不同,例如無法完全照搬受眾此前的喜好進行對應創作和投射,否則就會令作品失去新鮮活力,令受眾再無興奮感。加上劇集生產周期較長,當下的興趣點在歷經幾個月甚至幾年后或許已然過時,抵御這種滯后性對創作者來說無疑是項不小的挑戰,而呂行卻樂在其中。

“什么樣的劇才能成為爆款,或許受眾不知道,但這恰好是我們的責任,我們希望能給受眾一些有新鮮感、有活力同時又能滿足他們觀影需求的作品。”呂行身體前傾,瞇眼一笑,“我也會看彈幕,看受眾如何評價一部作品。”他很“享受”這一過程,尤其是當自己作為制作和設計一方時,就更好奇最初劇集的設計和受眾最終的接受中間存在多少差距。例如,設計者認為某個情節應該是笑點,但受眾卻無動于衷;或者某處需要煽情,而受眾卻很反感。沉迷于 “市場調查”的呂行,也在這期間不斷“接近”目標受眾。在拿到一部作品時,他先會在內心勾勒出受眾觀看這部劇時的心理路線,以便牢牢抓住受眾心理,做出受眾喜歡的作品。

“真實”,萬變不離其宗

呂行介紹,之所以把《無證之罪》的拍攝地放在哈爾濱,很重要的一個因素是為了細節真實。“故事發生的每一個場景我都很熟悉,小時候沒好好學習,時間都花在走街串巷上面了。”呂行笑出了聲,“冬天嘎嘎冷,但東北人依然熱衷吃冰棍。”“在《無證之罪》中,洗車行的老板同時飾演了一個放高利貸的角色,用東北話講叫‘臺前兒。他的外屋是洗車行,里屋是辦公室,辦公室裝修得很豪華,那里有個很大的冰柜,里面裝滿了冰棍。”呂行熱情講述,“我們把這種東北人獨特的生活形態放到了劇中。包括劇中另一個大哥角色,出場后的第一句話也是問對方吃冰棍了嗎?以及邊走邊吃還邊說話的場景,都是來自最真實的生活。”

在《無證之罪》中,吃冰棍作為一個核心場景多次出現。非東北觀眾或許會產生違和感的疑惑,但在“純純的東北人”看來,這就是東北人的生活日常。生活在此的人會更容易有代入感,同時也能改變其他地區觀眾對東北人喜好的誤解。

呂行依據個人經歷盡量為每個細節的真實提供背書,而對于無法親身經歷的部分,則至少要符合基本的人物情感常識。“人物所為的動機,包括每個人身上的缺點、局限,人物的設置要符合這個人本身,如此才能勾起受眾對真實感的共鳴。”

對于社會派推理類型劇而言,《無證之罪》一反尋找真兇的懸念設置,甚至劇情才發展三分之一,觀眾就能猜到兇手是誰。呂行表示,這種設置不僅在懸疑劇迭出的當下打出了差異牌,同時也能更加深入地挖掘人物性格、人物命運,進行人物塑造。至于黑色系色調的運用,以及12集短小精悍的篇幅,都只為符合這部網劇本身的特質。在呂行看來,符合“劇情真實”“人物真實”以及劇中故事“發展邏輯的真實”,是萬變不離其宗的核心。endprint

對話《無證之罪》導演呂行:網劇市場向好 金字塔頭部內容增加

《綜藝報》:網友評價《無證之罪》是“黑色色調”,你怎么看?

呂行:這是劇集由內而外營造出來的獨特氣質決定的。故事發生的社會環境,以及一系列的出場人物,看上去都比較陰暗、冰冷、壓抑。人物塑造、情節結構以及拍攝都要圍繞這一氣質核心。不管是從故事還是影像效果而言,黑色色調都只是觀眾的一種感受,而感受也會因人而異。

《綜藝報》:是否擔心社會派推理網劇火了之后會出現跟拍現象?

呂行:我覺得很好。網劇發展到今天,受眾越來越多,點擊量越來越高,一個成熟的市場會給觀眾提供豐富的作品以供選擇。我們正在把喜歡看高質量作品的觀眾拉回國產劇市場。只要愿意嘗試,愿意突破,從業者就能給觀眾提供更好看的電視劇,讓觀眾更關注本土創作者的作品。

《綜藝報》:在拍攝《無證之罪》過程中,最難的是什么?

呂行:制作層面是嚴寒的氣候環境,戶外拍攝占據拍攝總時長四分之一,這段時間,戶外溫度平均都在零下20(攝氏)度以下,對劇組人員的生理、心理都是很大考驗。創作層面,本劇中大多數角色都是有血有肉豐滿的人物形象。如何讓這些人既富有個性,又符合東北人日常生活狀態,還不能太偏離社會,就要把握好一個度,對“真實”的塑造,觀眾是能夠感受得到的。

《綜藝報》:作為年輕導演,年輕帶來的優勢多還是劣勢多?如何發揮優勢,避開劣勢?

呂行:優劣勢二者兼有。對平臺尤其是網絡平臺而言,抓住年輕觀眾非常重要。所以作為內容創作者與觀眾的年齡差距不太大會有明顯優勢。與此同時,年輕也帶來了較大挑戰,相較更年長的創作者,我們的經驗、對生活的理解,包括我們在創作過程中使用的技術手段,還是相對薄弱的。解決這個問題的辦法就是“多拍”,在此過程中,向國內外的優秀作品學習,向優秀前輩學習。

《綜藝報》:《無證之罪》結合了電影的拍攝手法,這是否會奠定你未來的網劇風格?

呂行:具體作品具體分析吧,要看作品本身的風格跟類型定位。在《無證之罪》中,我們找到了我們認為適合這部劇展示的風格。從故事設置、拍攝語言再到后期剪輯呈現,都是因為它是建立在這樣一個社會派推理故事的基礎上,它的題材、風格“順其自然”成了《無證之罪》最后呈現出來的面貌。如果之后遇到一個完全不同類型的劇,或許我們會嘗試用一種完全不同的風格去呈現。

《綜藝報》:如何理解“爆款”?

呂行:“爆款”應該有多重衡量標準,例如點擊率很高,口碑很好,或是關注度很高,在社會上引發了廣泛討論,都應該是對這一概念的詮釋。

《綜藝報》:當前網劇的整體發展情況如何?

呂行:整體向好。如今網劇已經告別獵奇、窺視的“博眼球”發展階段,網劇精品化是市場發展的必然。市場發展得越龐大,帶給觀眾的選擇就會越多。這就像一個金字塔,金字塔底部的擴容也必將帶動頂端內容的增加。endprint