息肉術后,記得復查

□陜西省人民醫院消化科主任醫師 李增烈

息肉術后,記得復查

□陜西省人民醫院消化科主任醫師 李增烈

如今,生活水平提高,平均壽命增長,但與此同時生活環境污染,加上科學檢查方法的普及,胃腸道息肉“搖身一變”成了常見病,引起人們的重視。

有了息肉當然要治療,否則以后可能更為麻煩。胃腸道息肉治法很多,而且很是與時俱進,如過去“開腸破肚”的手術已基本退出歷史舞臺,取而代之的是胃(腸)鏡下種種高科技的治法:激光、氬氣刀、高頻電、射頻……更簡單的是鉗取,簡單來說,就是一刀咔嚓了事。

然而事實上,這一刀不論如何先進,卻無法一刀了事。因為胃腸道息肉的特點就是容易復發。今天就跟大家說說息肉術后是否會復發,如何進行復查的問題。

復發與惡變

息肉有不同病理類型,但是不論何種病理類型的息肉,都有兩個通性,只是程度各不相同:

一是“野火燒不盡,春風吹又生”——復發。

二是滑向“歪門邪道”——惡變。

雖然也可從其他方面來推測這兩個通性,如息肉個頭大小,越大的癌變率高;出現部位不同,癌變率也有差異,如食管息肉惡變幾率小,大腸息肉的幾率大;基底寬的息肉復發幾率高……但起決定作用的還是息肉的病理特性。

病理檢查是判斷標準

息肉是否會復發或惡變,不能靠胃(腸)鏡所見或癥狀來確定,必須靠息肉活檢或手術后標本的病理檢查來拍板。

概而言之,胃腸道息肉有3種主要病理類型:

炎癥性 顧名思義系由炎癥引起,顯微鏡下可見炎癥細胞浸潤,中性粒細胞表示急性,淋巴細胞表示慢性炎癥。

增生性胃腸道上皮細胞呈現增生性改變。

以上兩種雖然常復發,但很少癌變。

腺瘤性主要由胃腸道黏膜中腺體增生構成,因腺體種類不同而有絨毛狀腺瘤、管狀腺瘤、黏液腺瘤、混合性腺瘤等。根據這些腺體細胞分化(成熟)程度,又可區分為高分化(成熟)、低分化(不成熟)級別。

腺瘤癌變率為3%~44%不等,管狀腺瘤較低,絨毛狀最高,混合性腺瘤居中。

腺瘤雖然帶著“瘤”字,并不是一般說的腫瘤,更不等于癌,雖然它們之間有一定聯系。

在病理診斷中,還有兩個重要的指標,分別稱為腸腺化生(腸化)與不典型增生(又名異型增生)。前者表示息肉腺體上皮與腸道腺體上皮的差異程度,后者則表示息肉細胞內部結構與成分和腫瘤細胞的差距,程度越高,就越接近惡變。尤其是不典型增生,重度不典型增生提示構成息肉的細胞已經接近腫瘤,甚至已是早期腫瘤。

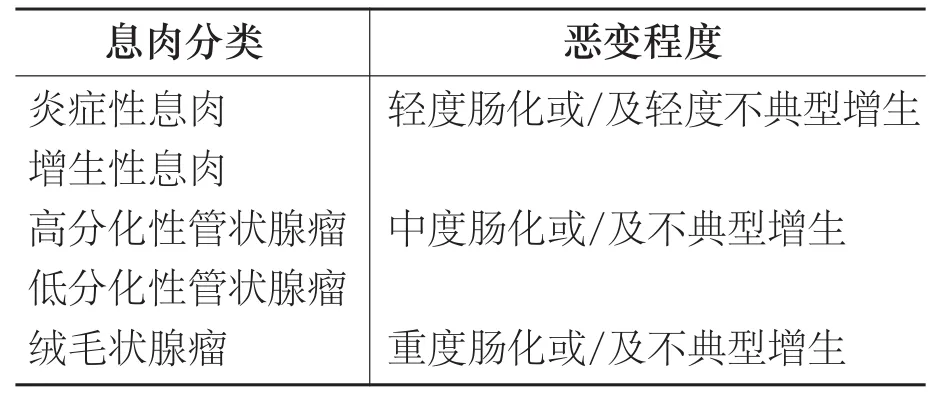

息肉的這些基本要素與惡變的關系,從低到高可以大致排列如下:

息肉分類 惡變程度炎癥性息肉 輕度腸化或/及輕度不典型增生增生性息肉高分化性管狀腺瘤 中度腸化或/及不典型增生低分化性管狀腺瘤絨毛狀腺瘤 重度腸化或/及不典型增生

這些指標不一定平行銜接,更多情況下是交叉搭配,如高分化管狀腺瘤也可伴有輕度不典型增生等。

復查,是必須的

息肉的特性決定術后還要復查。

復查,可以了解息肉治療后在原處是否又“冒出來”,或在其他部位是否又長了新的息肉。復查,可以了解息肉有無惡變傾向或已經發生。

無疑,這是十分重要的。

前面介紹的病理特性是決定復查時間的基本要素,因此不難理解復查的時間表:

◎息肉病理診斷屬于良性者,應半年復查1次胃(腸)鏡;如果沒有問題,2~5年后再復查1次。

◎息肉病理診斷屬于惡性者,根治后3個月、6個月、1年后各復查1次胃(腸)鏡;出現復發,及時處理;無復發者,后5年內每半年復查1次,有復發者及時處理。

◎病理介于良、惡性之間者,按上一條惡性病變時間表復查處理。

除了鏡檢,復查時也可配合做血液腫瘤標記物,如CEA(癌胚抗原)的檢測。

這種安排是國際醫學界達成的共識,有可靠的科學根據與實用性。俗話說“好事多磨”,患者一定不要嫌麻煩。

要強調的是,從上述內容可見息肉病理診斷的重要性,而目前臨床問題也就出在這里,部分醫生往往不取病理標本就把息肉“咔嚓”掉,不留痕跡,這既不科學又留有隱患,因為即便是有經驗的內鏡醫師也不可能單憑胃(腸)鏡下所見作出準確的病理診斷。

由于當今內鏡下治療往往是“消滅性”的,筆者建議在“咔嚓”之前,可否先取出病理標本再下手(患者也不妨主動提出要求),這樣既無需受兩次鏡檢之苦,又不會失去重要的診斷根據,日后病理報告出來,安排復查時間,甚至調整治療方法,都有根有據,更符合實際。