古代是如何診治糖尿病的

□譚 臻

古代是如何診治糖尿病的

□譚 臻

眾說周知,當今醫生診斷糖尿病,主要是讓患者抽血化驗,看其空腹餐后血糖及糖化血紅蛋白的數值,有明確的診斷標準。限于古代的科技水平和醫療條件,沒有檢測儀器,那么當時古人又是如何診斷糖尿病的呢?

從下面經典醫案中可看出端倪。

世界上最早確認和治療糖尿病的是中國唐代名醫王燾。其父患病,口渴難忍,飲量大增,身上多癤瘡,小便水果味。王燾根據甄立言《古今錄驗方》一書中指出的:消渴病者小便似麩片甜。于是他親口嘗其父小便,果然是甜的。他針對其父的消渴病制訂了治療方案,輔以調整飲食,使其父病情得到控制。他把這些經驗寫進了《外臺秘要》一書。

可見,古代診斷糖尿病,有兩個依據:一是糖尿病的典型癥狀,二是尿是甜的。

(編者注:在古代,為了明確患者的診斷及預后,親嘗患者的大小便是常有的事。有時系醫生為之,有時系臣屬為之,有時則系子女為之。)

到底是哪位醫家首先發現尿甜現象的呢?

據考證,對于糖尿病患者尿甜現象記載最早的醫生就是前面所提到的,公元600年中國隋唐時代的甄立言,最早的醫書是他的《古今錄驗方》。甄立言在《古今錄驗方》載:“渴而飲水多,小便數……甜者,皆是消渴病也”。以后英國醫生托馬斯·威廉也提到患者的小便“其味如糖似蜜”。

此后,歷代之言消渴患者尿甜者,大都溯源于隋唐。如宋朝諸瑞章《衛生寶鑒》記載:“夫消渴者,日夜飲水百盞尚恐不足……小便頻數,其色如濃油,上有浮膜,味甘如蜜,淹浸,諸蟲聚食,是惡候也,引名消渴。愚醫不識醫理,呼為勞疾或下冷。”明朝巨著《普濟方》對糖尿病的診斷也有類似的記載。

對糖尿病的診斷,中國古代醫生曾作出卓越的貢獻。

不僅是診斷,古代醫家在長期與糖尿病做斗爭的實踐中,積累了十分豐富的臨床經驗,提出藥物、飲食、運動、精神、針灸等許多行之有效的方法,至今仍有重要的臨床價值。

1.飲食療法

中國最早提出飲食療法。公元650年唐代醫家孫思邈明確指出糖尿病患者要忌面、米及水果等。他也是世界糖尿病飲食療法的鼻祖,《千金要方》指出:“安身之本,必須于食……不知食宜者,不足以全生”“食既排邪而安臟腑,悅神爽志,以資氣血……安疾之本,必資于食;救疾之速,必憑于藥”。并認為醫者應當懂得怎樣使患者去調養飲食:“夫醫者,當需先曉病源,知其所犯,以食治之,食療不愈,然后命藥”。

2.運動療法

公元610年隋朝太醫博士巢元方在《諸病源候論》一書中提出糖尿病患者應參加適當的體育運動,指出消渴患者應該進行導引,導引后應“先行一百二十步,多者千步,然后食之”。

唐代名醫王燾也指出糖尿病患者應運動鍛煉:“養性之道,不欲飽食便臥,終日久坐……人欲小勞,但莫久勞疲極也,也不可強所不能堪耳”;又說糖尿病患者“不得每夜食,食必即需行步,食稍暢而坐臥”。

3.精神療法

七情六欲過度是導致疾病的重要因素,調養情志在治療中是不可忽視的重要環節,故《景岳全書》說糖尿病患者:“初覺燥渴,便當清心寡欲,薄滋味,減思慮,不治可瘳;若一毫不謹,縱有名醫良劑,則必不能有生矣”。明代王肯堂《證治準繩》也記載:“不減滋味,不戒嗜欲,不節喜怒,則病愈而可復作;能從此三者,消渴也不足憂矣”。

4.教育療法

孫思邈還強調糖尿病患者的教育問題,其曰:“消渴患者,治之愈否,屬在患,倘能如方節慎,旬日可瘳,不自愛惜,死不旋踵。”又云:“凡醫治病……須使有病者知之為要。”而且要讓患者“家家自學,人人自曉”。這些思想和措施即使今天看來也是相當科學的。

福利升級:“糖博士”熱線開通!

糖友會自4月成立至今,得到了廣大糖友的積極響應與熱烈支持。為了給廣大糖友提供更好的服務,我們聯系了一批糖尿病方面的專家——共同組成“糖博士”團隊。

只要您是糖友會會員,就有機會接收到“糖博士”團隊的回訪電話,為您答疑解惑,幫助您在降糖路上越走越順暢,身體越來越健康。預約熱線:023-63650090

心動了嗎?趕緊行動吧!

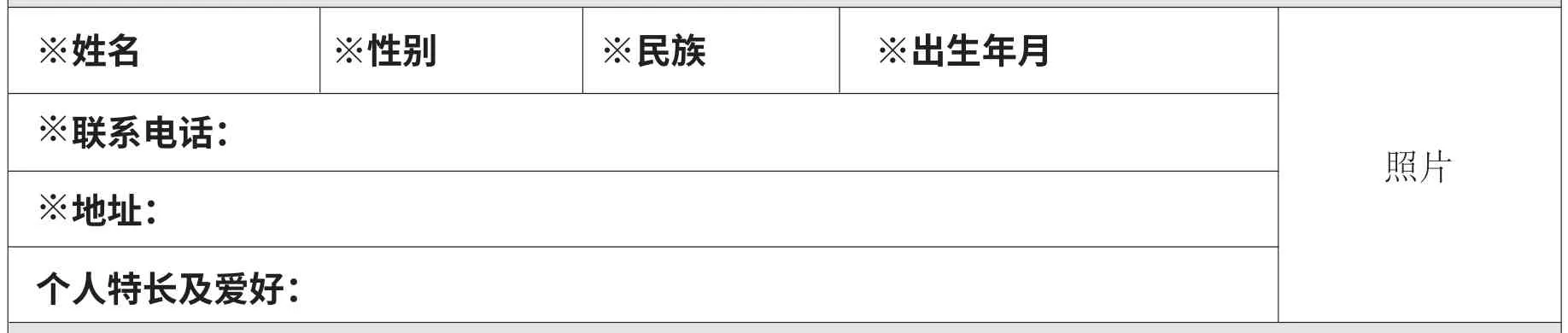

(打※的必填)

《家庭醫藥·糖友會》入會申請表

照片※姓名 ※性別 ※民族 ※出生年月※聯系電話:※地址:個人特長及愛好:

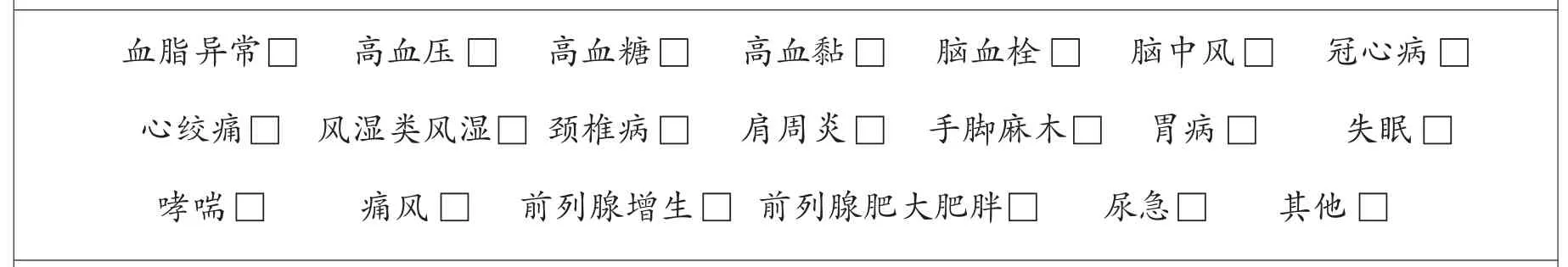

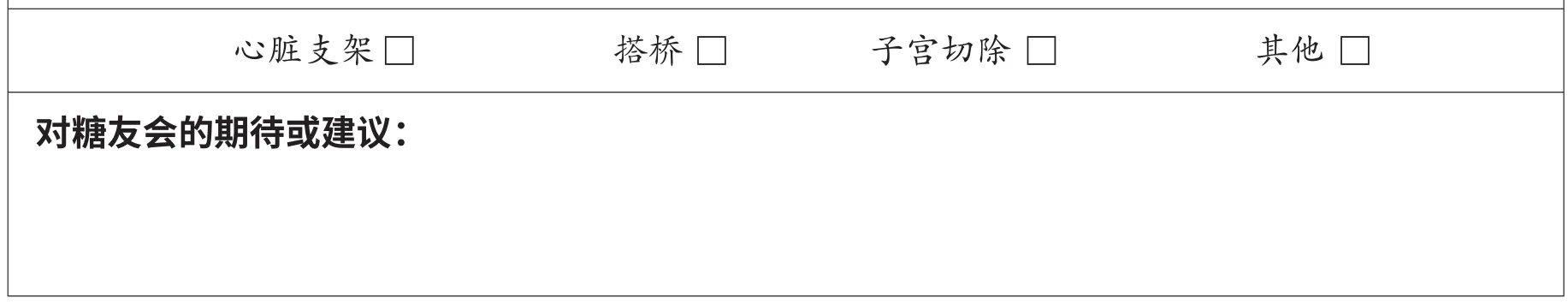

健康檔案

除糖尿病外,是否還患有其他疾病

是否做過手術,屬于哪方面的