中國改寫引領“發展經濟學”

山旭

放眼人類有關發展的理論學說,由于經過實踐檢驗的中國智慧、中國方案的出現,開辟了新的境界。

同是在戰后擺脫帝國主義和殖民主義、在政治上走向獨立的發展中國家,為什么有的仍為貧窮所困而有的奔向富裕?為什么有的深受發達經濟體的干擾而衰退,有的卻可以快速崛起并行穩致遠?

探討人類從貧困到富裕的方法和路徑,是亞當·斯密以來經濟學家們最主要的使命。上世紀40年代以來,這個話題集中為廣大經濟落后的發展中國家如何實現工業化和現代化。這個目標在中國被生動地表述為“脫貧致富”以及“小康”等具體要求。

直到上世紀60年代,包括一些民族獨立國家領導人在內,不少人仍認為存在無法徹底擺脫不發達狀態的情況。也就是,對于 “第三世界”國家而言,只能使富裕群體相對擴大,而可能無法改變貧窮人口占主體的歷史狀況。他們認為,極端貧困人口始終將在全體國民中占顯著比例。

在這些悲觀主義者看來,一個擁有較大人口的經濟落后國家,不太可能在可見的歷史時期內——比如100年內——解決一系列發展問題:生產率水平低下,人口增長率高,城鄉發展不平衡,嚴重依賴農業生產和初級產品出口,市場發育遲緩,市場體系不健全,以及在國際關系中處于受支配、依附和脆弱地位等等。

所有這些,最終反映為人民的生活水平低下,如住房短缺、衛生保健水平差、受教育程度低、預期壽命和預期工作年限低等等。

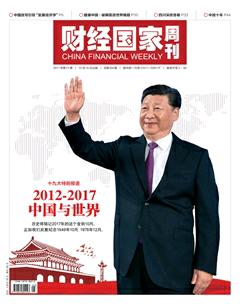

這種論調,在上世紀80年代開始被一個新的實踐所質疑,在新世紀后開始更被大多數人拋棄,在最近“很不平凡的5年”被徹底證偽。就在此期間,中國成功探索并積極解決人類史上最大的一項發展任務:13億多人口的發展問題。每年千萬級別規模的人口如期脫貧,實現全面小康的第一個百年目標指日可待。

這說明,發展中國家不僅可以通過民族獨立完成“站起來”,通過制度、資源等優勢實現“富起來”,也可以像主要發達國家一樣“強起來”。關鍵是選擇什么道路。這正是最近5年里,中國特色社會主義實踐所著力解決的“終極發展問題”。放眼人類有關發展的理論學說,由于經過實踐檢驗的中國智慧、中國方案的出現,開辟了人類社會發展的新境界。

認識這5年中國的經濟發展,既有改革開放乃至新中國成立以來的基礎和經驗,更有以習近平同志為核心的黨中央的巨大創新創造,一系列治國理政新理念新思想新戰略,不僅促進了中國的持續發展,也構成了解決第三世界國家發展問題的中國貢獻,越來越多的國家因此而振奮,從中得到啟示并引為借鑒。

中國理論、制度、道路、文化的砥礪奮進,是在為這個星球上龐大人口的國家探索福祉,是中國自身的使命,也是在應對“中等收入陷阱”等一系列具有全球性重大問題的挑戰。

經濟發展離不開社會發展,人口結構、社會分層機構、社會制度和文化等必然伴隨經濟的發展而變化調整。從這個意義上講,經濟發展本身也包含了社會的不斷轉型和進步。這說明了也正是全面深化改革為何必須“全面”,以及“四個全面”為何必須作為整體戰略布局的一個原因。

走過很不平凡的5年,中國站到了新的歷史起點上,中國特色社會主義進入了新的發展階段。黨的十九大即將勝利召開,中國迎來了新的高光時刻。世界對中國充滿期待。endprint