說出了想念

林 虹/著

你回去時,見了你姨娘的面嗎?母親問我。沒有。我輕聲答著。哦,已經入棺了。母親很傷感。嗯。我低聲答著。來的人多嗎?母親又問。多,村里人,我們娘家的人。她的兒女都回了嗎?回了。哦,那就好,也算圓滿了。

我和母親坐在陽臺上聊天,母親在一個塑料盒里撥弄著她種的蔥、芫荽、藤菜。這泥土,是她從五象大橋頭的建筑工地要來的,唯有聞到泥土的氣息,她才覺得故鄉是近的。母親離開故鄉十年了,七十歲的時候,拎著個包,和父親坐了八個小時的長途汽車,來到了南寧跟隨兒女們生活。別人都是老了回歸故里度晚年,而我的父母則遠離故鄉,在一個陌生的城市,重新開始他們的生活。從此,故鄉便是他們記憶里的反復訴說,或是從故鄉來的親戚,告知的點點滴滴。

其實,我沒有告訴母親實情。我怕她傷心,想著未來的一天,她也會如此這般。傷心的還有我,我總是選擇性地逃避。

那天,我接到母親的電話,說她姐姐走了,讓我代替她回鄉奔喪。我安慰著母親,電話里,我們聽得見彼此的呼吸,我能感知母親語氣下的疼痛,她最后一個姐姐離開了,四兄妹,從此就留下她一人在人間行走了。可想,童年沒娘,少年沒父的母親,她的心情是如何的悲傷。她想著要回鄉一趟的,但路途遙遠,她暈車,快八十了,身體受不了。

那天,我把自己裹在羽絨衣里,趕往回鄉的路。冬天的風呼呼地吹著,我必須連夜從賀州啟程,到昭平縣,再到仙回瑤族鄉。這樣匆忙的回鄉之路,讓我情緒低落。

故鄉于我的界定,是多重的。仙回瑤族鄉是我母親的故鄉,也是我的出生地和童年生活的地方。北陀雨天,是我父親的故鄉,每年的清明節時才回去一趟,給爺爺奶奶掃墓。昭平縣,是我少年和青年生活的地方,那里有我很多記憶。父母在這個小城建了兩次房子,小洋房、院子、菜地,名曰林園。我們在那度過了很美好的時光。后來,因為我們兄妹都在南寧和賀州生活,林園無人打理,就賣了。我曾寫下散文《江山交付的下午》,那個平靜的炎熱的下午,那種內心的糾結和不舍的風暴,在我們簽字的手中,猶疑、停滯和張望。故鄉在那一刻,似乎就開始割舍了。后來,父母在南寧買房,重新開始建立他們的江山。于我,父母在哪,故鄉便在哪了。

回鄉的路

新的故鄉,雖沒有了院子和菜地,但寬大的陽臺,便成了一個小菜園,泥土在陽光的照耀下,散發著故鄉的味道。哥哥在陽臺的邊角用木頭建了個雞籠,養著兩只雞,清晨的雞鳴,清亮而突兀,脆生生的。故鄉,是那么真實地存在著,鄉愁也被雞鳴聲稀釋了。而江南區亭子的圩日,讓父母找到了仙回趕圩的感覺。因為一到圩日,附近的農民會挑些自己種的東西,自己做的手工品來賣,籮筐、竹籃、簸箕、山芋、大薯……那些淳樸的農民,那些山野的氣息,如此真實而濃烈。于是姐姐常開著車載他們倆去江南趕圩,買一包菜種、果蔬,看看毛茸茸的小鴨仔、小雞仔……母親用手摸摸,才滿足地離開。

遠離故鄉的父母,努力在構建著他們的新故鄉。母親從小城挖了棵野生粽葉回來種,摘粽葉,曬粽葉,包粽子,是她的快樂。這來自故鄉的植物,被無限地放大,故鄉的草木、河流、山脈,親人都在葉脈上有著清晰的具體指向。粽葉的清香,是故鄉的氣息,在陽臺掛成一排,成為故鄉的物證。還有在附近荒地上開墾出來的菜地,種滿了各種蔬菜,母親到菜地勞作,鋤頭和鐮刀,草帽和水瓶,她覺得就是在她的故鄉仙回。而菜地旁的小山,草木葳蕤,鳥聲陣陣,像仙回的古映山。

膽小的母親傍晚是不敢推開窗的,黑漆漆的山林,她怕看見磷火的飄忽。我說,媽,怎么可能有啊?她說,有的,山上有墓地,清明的時候,聽到鞭炮聲響。我深知母親的忌諱。可是母親又說,其實人死了就是往一個黑洞里去了。黑洞?我對母親的這個說法覺得很訝異。“是的,我在一本佛教書上看到的。”母親指著桌面她去素食館吃飯時拿回來的書說。我就沉默了,我沒有勇氣和母親說這種問題。有一次,我們在聊天,母親突然說,你爸想回北陀選塊地,要離路邊近點的,以后你們去看時方便。哥就在一旁打斷了,好好的,不要想這些。母親說,怎能不想?早安排的好。我在一旁,沉沉下墜的心,牽拉著我,痛而無語。我知道母親說的意思,這樣的問題,我們不想去面對。我總是拿出昭平縣最長壽老人的照片給她看:媽,您看,這位老人一百一十三歲了,還去摘茶葉呢,你和爸一定健康長壽的。媽看著照片,笑著:“要能到這個歲數,就知足了。”

于是,白天和黑夜的古映山,讓母親更加找到在故鄉的感覺,她勞作完,坐在鋤頭柄上,喝口開水,父親則在一旁摘菜葉。他們看看身后的山,眼前的菜地,思鄉的情緒淡了很多。我有次說,買個軍用水壺,裝水喝,那樣,就更真切了。現在,那座父母精神上的古映山,被削平了,變成了一個樓盤,三十多層的大樓代替了葳蕤的樹木。母親開墾的菜地被山上沖下的淤泥化成了一片廢墟,那里,也將建起高樓。那里,將是父母原來房子的置換地,他們重新選擇了另一個電梯房。而灌溉菜地的山泉水,被高層建筑切割了水源,流往大地的深處。母親有時抬起頭,看著那些高樓,擔心地問,樓那么高,風一吹,會晃動吧?不會的,父親接話。總之我是不會住那么高的,心里慌。母親堅定地說。父親說,那里房價那么高,一萬多了,不是想住就能住的。母親就感嘆了,還是我們家那院子實在的,走在自己土地上,踏實。可是,她也知道的,那樣的故鄉,早在簽字的那刻,就離舍了,她只是不由自主地說出了想念。

我出生的地方

為了讓新故鄉更像故鄉,有更多故鄉的物件,父母突然想到了放在老家雜物房的鼎鍋,他們很開心,讓我下次來南寧,想辦法把老家的鼎鍋帶來。我說,媽,你知道那個用生鐵打的鼎鍋有多重嗎?知道,那是你大舅打的,手藝很好啊,煮的飯香噴噴的,不用菜也能下飯。母親回味著。姐在一旁答著,這個鍋可以進博物館了。哦,那下次我拿這個鼎鍋來給你們吧。我回答著。為了父母的這個心愿,我決定找個時間回昭平,扛這個鼎鍋回賀州,再到南寧。也不是不可以,因為之前,我們就成功地把老家一臺華南牌老式縫紉機運到了南寧。那臺購于20世紀80年代的縫紉機,母親為我們縫補衣服。她喜歡踩縫紉機的節奏,她穿針引線,用邊角布車著鞋墊,針腳整齊。她熟練地轉動布料,仿佛年輕的時光就從那些勻稱的針腳里緩緩鋪開,關于故鄉的一切,隨著腳踏聲流淌、蔓延。那些生機盎然的生活,那些艱難的歲月,越踩越有勁,越踩越有激情。母親說,我就感覺自己是年輕的。所以她快八十了,身板挺直、講究,別人看她以為是六十多。那輛縫紉機,帶給母親的,不僅是對過往生活的回憶,也是她對故鄉的眷戀,唯有觸摸到和故鄉相關的物件,才是真實的、具體的。

我沒提及,還有那把當年稱豬的大木秤,我怕他們想起,讓我也把那把沉甸甸的黑漆漆的木秤扛上南寧。所以,我常在昭平、賀州、南寧之間往返著,搬運與故鄉有關的物件。比如,稻稈,那些田野氣息的稻稈,是我叫鄉下的朋友幫找來的,母親用來扎粽子,或者不扎,掛在陽臺上。稻稈的味道就是稻谷的味道,那里,可以生長成一片金燦燦的田野,蝴蝶飛舞,燒稻稈的煙在其中繚繞。糞土在風中,和汗水齊飛舞。如果是春雨時節,竹帽,蓑衣,啪,拉腳起來,拍掉一只螞蟥,繼續尋找那些稗子……一捆曬干的稻稈,在父母的生活里,有了很多回味。我還叫朋友找來鄉下苦碎木燒成的灰,那是做灰水的原料,灰水也是故鄉的味道。有次帶了昭平的灰水糍,母親高興地說,這是我最喜歡的。于是,我就時常帶著故鄉的稻稈、木灰、桂江魚、山楂果……大包小包,從一個故鄉到另一個故鄉。當車過青秀山,我就知道,離家很近了,母親在廚房忙著,父親在小區門口散步,其實是在等我。

然而,新的故鄉,在父母的心里還是有距離的。這距離,不僅是和原故鄉的距離,更多的是精神上的。每天他們沿著濱江公園的綠蔭棧道散步,一路繁花似錦,邕江水流淌著,青秀山就在附近,人少,安靜,鳥聲帶來的聒噪,聽著歡喜,但是也落寞。很多次,我到南寧,陪他們去江邊散步,看著他們蹣跚的步履,行走在這個陌生的城市,東張西望,不會遇到一個熟悉的人,也聽不到熟悉的鄉音,對于在小城德高望重,出門一路有人打招呼,走走停停就坐在樹下和朋友聊天的父親,這樣的落寞,是多么不習慣。

這樣的落寞,也是我那天回鄉的心緒。夜色中看見路旁手上捏著一片茶葉的雕塑,就知道,快到昭平縣城了。這個中國茶葉之鄉,常年氤氳著茶香,我曾寫下散文《被茶浸潤的生活》,說的就是這種安逸閑適的喝茶生活。這座藏在群山之中的小城,風景秀麗,生態環境優良,也是長壽之鄉。這么好的養老環境,是很多人向往的,而我的父母,卻遠離它,在喧嘩的城市里生活,那樣的況味,于父母也是不得已的。

車過桂江大橋,我心情平靜,無歡喜,因為,家人不在此地,此地是我曾經的故鄉,而今是我的驛站。岸邊翠竹掩映中,燈光明亮,返照在竹葉上,是翠綠的光,很詩意很夢幻。漁船停泊江邊,漁火撲閃中,會忍不住想起張繼的詩:江楓漁火對愁眠。這愁于我,該是漸漸消失的鄉愁,也是我和父母落寞的緣由。

對于昭平這座小城,歡喜、愛、憂傷,我曾寫下很多關于它的回憶。當一邊抒情故鄉,一邊又想法遠離故鄉,我覺得,自己是虛偽的。我深以為,當你身在其中,和故鄉大地的萬物一起時,那種情感才是真切的。

車上涼亭坡,我朝著林園的方向看去,那院子的桂花樹、玫瑰、六月雪、蘇鐵、苦丁茶、黃皮樹依舊生長在園中,養生的小道,落滿樹葉了吧。一位南寧的讀者,從書店買了我的散文集《兩片靜默的葉子》,開著車,沿著書中我寫的故鄉走了昭平和仙回。他拍下林園的門樓、房子,發給我。看著熟悉的景物,那油漆掉落的鐵門和被陽光曬舊的郵箱,我一時感傷不已。這種情緒涌上來,堵在心中,長久無法驅散。我知道自己藏著的故鄉,只要一點點關于它的,就會被觸及,就會泛濫,就會無法控制。我忍住感傷,輕描淡寫地回了他一句:那是別人的家了。一個素未謀面的人,因為一本書對你的故鄉感興趣,去尋訪它,我為此歡喜。因為故鄉通過我的敘述,被人所知所愛,那么,也是我對故鄉的回贈吧。

清晨趕往仙回瑤族鄉,那個我出生的地方,藏在另一處群山之中。經過松林峽,我往窗外看去,兩岸的青山倒映在碧玉般的桂江中,山上種滿了松木。我和朋友在一個水霧迷蒙的暮春,去看那搖曳的蘆葦,朋友伸出手去感受。我問朋友感受到了什么。朋友說,幸福。我為此寫下詩歌《臺詞》:我的手感受到了幸福/最后一句臺詞戛然而止/悟與不悟/早已萬水千山。

“悟與不悟/早已萬水千山。”萬水千山,說的是時間,也是人生的旅途,像我們這些遠離故鄉的人,再回首,已萬水千山了。這樣的愁緒淡淡的,我裹在羽絨衣、圍巾里,沉默不語。

車緩慢地爬行在彎彎的山路上,一重又一重的山,被轉暈了。是的,因為彎路太多,我每次都會暈車,這次也不例外。

越近仙回,我的心越沉,不是近鄉情怯,是害怕面對葬禮上悲傷的場景,更是害怕看見姨娘死去的樣子。黑衣服,白麻布,哭泣的親戚,擺在堂屋的黑色棺材,聞到死亡氣息在上空鳴叫的烏鴉。

回鄉之前,母親告訴我,先回趟滿舅娘家,不要等參加完姨娘的葬禮才去,不吉利。

車過安子口,進入王村,眼前一片開闊,群山環繞中,就是仙回垌了。右方山腳下的衛生院,母親曾在那學過醫。左邊的白磨小學,是父親教書的地方。古書河蜿蜒,沿山腳而過,枯水期,河床裸露著,一灣清淺的碧水,更顯冬天的蕭瑟。這條河流是我童年的歡樂之地,游泳,摸魚,撈蝦,睡在沙灘上看著云朵飄動。那些和我一起玩耍的小伙伴,早已各奔東西了。進我們家的村子,要經過古書河、古書橋、古書村,已經村村通水泥路了。路人看我,我看路人,陌生的。偶有人認出:咦,那不是榮英的小女兒嗎?我報以微笑,卻不知怎么稱呼了。七歲隨父親到昭平縣城讀書,那么說,我的相貌,還是依稀可辨的。

遠遠看見我們曾經的家了,心里雀躍著,加快了腳步。二表哥在家門口,是的,現在是二表哥建的房了,三層水泥房,代替了我父母建的泥磚房。我就是在那出生的,給我接生的林醫生,是我媽的好朋友。很多年后,林醫生到我們家做客,說起給我接生的事,比畫著,說我就跟米筒那么大。我不知道鄉下最大的米筒有多大,總之我家的米筒是一斤裝的。所以我想象我出生時,跟一只小兔差不多。我出生的時候是秋天,正是稻谷黃的時候,風吹稻浪,稻香滿村,我就來到世界了,多好啊。

舅娘種的青棗

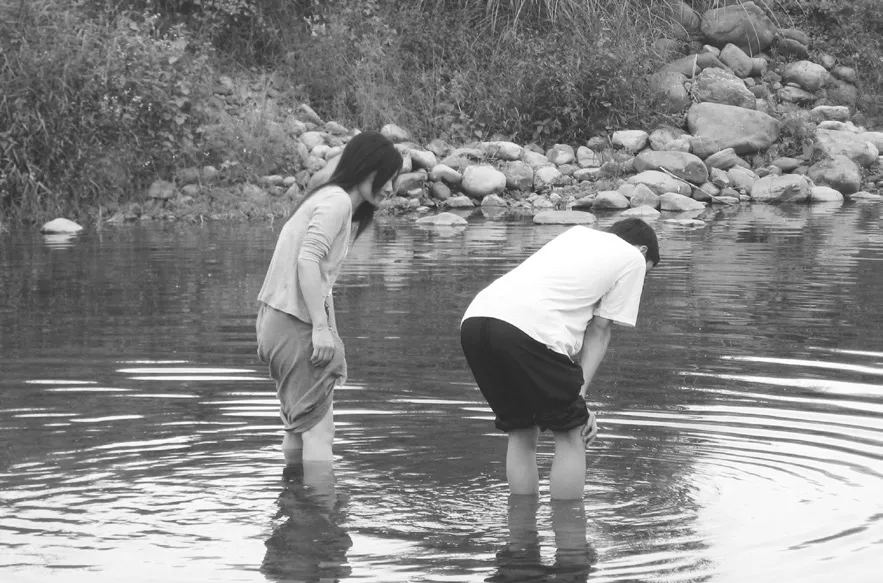

在河里抓魚

當年,父親中師畢業就分到仙回茅坪小學工作,和母親的認識也很有戲劇性。入團宣誓的時候,父親站在母親身邊,緣分就這樣產生了。結婚后,母親隨父親到縣城工作。“文革”時,大舅、滿舅很照顧下放回來的母親,親戚們給田地,建了房子,生活才安頓下來。

滿舅娘血壓高,在衛生院輸液。二表嫂去挖馬蹄了,二表哥和滿舅娘的大兒子老八在家,他們要去參加姨娘的葬禮。而婆太、大舅、大舅娘、滿舅他們在屋后山上的泥土深處安睡著。他們的親人在山腳生活、勞作。山上山下,兩重世界,如此和諧安靜,時間是可以化解一切悲傷的。

滿舅娘家的門前,種著紅艷艷的雞冠花,還有青棗,沉甸甸的。居然還可以種棗!我驚訝地問。老八說,種著玩的,沒想到結那么多。我說,那可不可以考慮種棗。那樣,滿舅娘就不用去摘茶葉了。老八說,沒人工啊,我要去做裝修,兒子在廣州打工,老九,你知道的,幫不了什么。哦,也是。老九是滿舅的小兒子,先天性聾啞人。四十多歲了,還沒結婚。

問起二表哥的兩個兒子,他說,都去打工了,一個在廣州,一個在北海,過年才回來。哦,一年見一次面啊。那有什么辦法?在家沒什么可做的。很多啊,種茶葉,種果啊。表妹,你不知道的,農活難做,也不賺錢,現在的年輕人,都想去看看世界,每月有工資拿。不像養殖的,回本慢,做不好,會虧本。是的,鄉村成了他們的驛站,在城市生活是他們向往的,所以土地荒著,剩下老人和孩子,是多數鄉村的現狀。

二表哥指著河岸邊說,表妹,你看那正在建設的房子,是新農村的經濟適用房,我家老二在那買了一套。哇,農村也有套房住了,真好!還有另外一處,是農家樂度假村,把古書河的河水蓄起來,可劃船、燒烤、釣魚什么的,農村也像城里一樣了。二表哥又介紹著。老八接話說,下次你回來,就可以去那度假了。

四表哥、七表哥也從城里趕回來了,我們因為姨娘的葬禮而聚在一起。一行人開著車往姨娘家去。路上看見滿舅的小兒子老九,他正給一戶人批墻。我叫他,他聽不見,默默地把水泥漿糊到墻上,再平整。我上去拍他的肩,他回頭,看見我,咿咿呀呀的,很高興。我比畫著,告訴他,我要去哪,干什么,然后要坐車回昭平再回賀州。不知他聽懂了沒有,咿呀著,我不知道他說什么。在一個無聲的世界和失語的世界中,他生活了四十多年。但他識點字,滿舅曾送他去讀小學,老師快退休了,看見他,覺得很可憐,很耐心地教他識字。所以,他一個人坐車到縣城,可以找得到我們家。我記得有一次,他很晚才來,無法叫門,敲門我們未聽見,他就翻墻而入,當他出現在我們眼前時,我們很是驚訝。老九雖是聾啞人,卻是個溫暖的人。他擅長網魚,所以,他經常網了魚,洗干凈,煎好,坐車到縣城送給我們。

老九有次在山上放牛,煙頭沒有按熄,結果引發了一場大火,火勢兇猛,幸好救得及時。可是怎么跟他說這是違法的呢?滿舅把煙頭按在地上,熄滅了。又拿出一沓錢,抖了抖,讓老九跟著他去交了罰款。至此,老九知道了,抽煙要把煙頭按滅,如果看見別人把煙頭丟了就走,他會很生氣,追上去,指指地上的煙頭,直到別人撿起來。老九也外出打過工,到縣城的一家殘疾人木頭加工廠,每天他與一群和他一樣的聾啞人把刨好的木片疊起,鋸木的木屑、木灰將他變成一個粉人,他戴著口罩,穿著罩衣,默默地疊著木片。有一天,別人把他的飯牌蓋了起來,他沒飯吃,氣鼓鼓地來到我們家,很激動地咿呀了一通。我們不知他說什么,知道他遇到問題了,到木頭加工廠去問,才知是一個工友跟他開玩笑。后來他做了一段時間,受不了這種重復的工作,卷起鋪蓋就回家了。舅娘說,他在家自由慣了,哪受得上班的這種限制?老九也有過他的愛情,親戚給他介紹了一個和他一樣的女孩,不了了之,老九就一個人閑云野鶴地生活了。

老九不知道姨娘去世的事情,他不跟我們去,依舊批他的墻。姨娘的家在木浪村,去茅坪瑤族村要經過她的家。遠遠就看見她家門口搭著棚子,很多人。我怕看到的場面就要出現了。可是并未如我想象的,姨娘已經入棺了,棺材上蓋著紅毯子。親戚坐在院子里聊天,姨娘的六個孩子都回來了,他們也沒有跪在棺材旁痛哭,只是平靜地招呼著吊唁的人。表姐給我們發了白色的麻布,我們給姨娘鞠躬上香,讓她一路走好,在另一個世界,過上她想過的幸福生活。

關于姨娘,她的婚姻生活是她不滿意的。因為姨爺結過婚,有過孩子,年紀又大。姨爺已經走了快二十年了。她一個人生活著,兒子們到外地打工了,只有過年才回來。因為姨娘沒讀過書,所以只能在家務農,不像我母親,讀了書,學過醫,又在大隊當婦女主任。兩姐妹,因為選擇,過上了不同的生活。有次,我到茅坪村采訪,經過姨娘家,進去看望她,給她撥通我母親的電話,只見她拿起手機:阿妹啊——她的眼角就溢滿了淚水。我在一旁也被感染著。人生的際遇,讓人感嘆不已。

姨娘家門口的橄欖樹,樹根被砍了一半。表哥告訴我,是姨娘生前砍的,說是遮了光。那時,她身體很虛弱了,已經沒有力氣了,那棵樹,只要一揮刀就斷的,她卻砍了很久。不知她砍橄欖樹時在想什么。然后,她在睡中就走了。一生就這樣了。

和父母在南寧坐地鐵

父母在南寧

送姨娘上山前,她的孩子要用柚子葉水給她洗臉。棺木打開,四表哥讓我去看姨娘最后一眼。我猶疑了一下,沒有去。四表哥看回來,告訴我,唉,你姨娘嘴巴開著。我很驚訝,為什么呢?四表哥說,嘴巴開著,是沒得吃啊。我就沉默了。四表哥又說,都看不出是你姨娘了,臉縮水得厲害,面色很難看,才一天的時間。七表哥說,是啊,怎么會這樣?婆太去世時,面色很好的,根本看不出是去世的人。怎么會這樣呢?我無法想象表哥描述的姨娘最后的樣子。

所以,當母親問起我姨娘的事,我沒有告知她姐姐的樣子,怕她傷心,想著世上走一趟,臨走時竟是這樣。還是圓滿的,生前冷清的院子,至少在她走后熱鬧了,來看她的人那么多,那些久未走動的親戚,在外地打工的兒子們,村里的人。這一生,還是圓滿的。雖然她最遠到了昭平縣城。雖然,她渴望的愛情從未如愿。

人的一生就這樣了。我扎著白麻布,跟著送葬的人把姨娘送到山上。一路無語,烏鴉總在這樣的時刻盤旋在上空,叫聲讓人生厭。世間再無姨娘了,以前,母親想她姐姐時就打個電話,兩姐妹會聊很久。現在,接電話的那個人,去了泥土的深處。悲傷的情緒,堵在心頭,長久無法驅散。