那些光從未暗淡

林 虹/著

“這是八角花,也叫太陽花,我們瑤族人愛繡這種花。”瑤族服飾傳承人李小蓮一邊在黑色的棉布上繡著八角花,一邊和我說。

我和李小蓮老師,李小蓮的女兒李素芳——也是瑤族服飾傳承人,還有住在隔壁的李素芳的姨婆,我們四人坐在瑤繡傳承基地門前,圍著桌子一起繡瑤繡。我剛學,還在黑色棉布上尋找經緯的紋路。李素芳很耐心,告訴我一個最簡單的繡法,就是“井”字形,在“井”的外圍找到四個點,就在這四個點上繡。李素芳說,我就是這么教學生的。她在黃石小學開有瑤族服飾傳承課,賀州的瑤族服飾早在2006年就被列入國家級非物質文化遺產名錄,作為瑤族服飾傳承人,她最開心的是看到孩子們喜歡繡瑤繡。

我生活的賀州,是瑤族同胞的聚居地之一,生活著二十六萬瑤族同胞,占全國瑤族人口的十分之一。雖然我也是瑤族,但小時候隨父母到小城生活,除了知道瑤繡的歷史有一千九百年了,始于漢唐,還有那首流傳的《盤王古歌》:起計盤王先起計,初合高機葉帶花;抖得高機織細布,布面又挑李柳花。說的是瑤族先民從發現蓖麻纖維,到高機織布,再到挑花刺繡。除此之外,我對瑤繡知之甚少。

李小蓮老師看著我笨手笨腳的樣子,笑瞇瞇地說,不急,慢慢來。她六十剛出頭,性格開朗,一頭及腰的烏黑長發,穿著一套尖頭瑤的服裝。五彩斑斕的帽子有十多斤,用五顏六色的瑤繡布帕層層疊疊包著,她這頂有三十二層。聽李小蓮說,生活越好的人家,包得越多,因為用的布料多。布帕一層層疊好后,用竹筍外殼卷成山尖的樣子,放在帽子上,再用布帕包好,一頂彩色的帽子就做好了。因為帽子的形狀像筍尖,所以也叫尖頭瑤,是過山瑤的一個支系,尖頭瑤又分東山尖頭瑤和西山尖頭瑤,像李小蓮就是西山尖頭瑤的。據瑤族傳說,戴著這樣一頂尖頭帽走在山林里,可以“驚動野獸”,保護自己的安全。老人們將做好的尖頭帽子送給子孫,是希望他們像竹筍一樣茁壯成長。

繡瑤繡(從左至右為李素芳、李小蓮、本文作者、繡娘姨婆)

雖然我明了“井”字的繡法,但黑布的紋路很細,我找不到點,銹針在布面停留很久,還無從下手,我有點失去耐心,很佩服繡娘們精致的手藝,無須畫底稿,直接在黑布上繡各種圖案。我停下手中的活,摸著李小蓮繡的八角花,問:李老師,八角花也叫太陽花,向著太陽生長的花朵,寓意太陽與光明,是不是瑤族同胞覺得這種花能代表他們的生活態度,所以喜歡它們?李小蓮笑瞇瞇地答:“不知道啊,我從我母親那學瑤繡時,就開始繡了。”

也是啊,這種口述手傳的瑤繡手工技藝,從祖輩就開始流傳下來了,誰會去探究呢?我望著門前連綿起伏的青山,也許因為瑤族同胞長年生活在山里,濕氣重,渴望陽光普照吧。我想起上午和李素芳到山上去摘的八角,八角剛青,有淡淡的香味,一些八角花還開著,白色的花朵,素素的,很淡雅。瑤家人喜歡種八角,這種天然香料,是古法的提香原料,像李素芳家的八角每年可收兩千多斤,收入也不錯。我又好奇地問:是不是因為你們喜歡種八角,所以看到八角花開的時候,就把它們繡下來?坐在一旁的李素芳的姨婆笑著答:我們從不去想這些問題,這些圖案、顏色,都是代代相傳下來的。

李素芳的姨婆也是一位繡娘,因為住得近,她們在做完日常的農活后,就坐在門前,拿出放在簸箕里的黑布,以及紅、白、青、黃的棉線,銹針輕巧地在黑色棉布上直接繡著各種圖案,一邊繡一邊聊天,這種狀態做出的活,居然針腳整齊精致,圖案形象生動。有時一幅瑤繡要繡上好長時間,在空閑時,她們依然能在上一次停留的圖案基礎上接著繡,這種聰慧讓人感嘆。

李素芳也在一塊黑布上嫻熟地繡著八角花,銹針翻飛,姿勢優美。帽子的流蘇將她的臉半遮半掩,更是美麗動人。這位年輕的瑤族服飾傳承人,三十多歲,一頭柔順的長發,笑起來像山嶺盛開的野菊花,自然、清新、純美。她從小跟母親學習瑤繡,對瑤繡的感情很深。她在一旁答:我們瑤族沒有文字,在千年的遷徙過程中,瑤繡記錄了我們瑤家人的日常生活,看見什么繡什么。想起早上進瑤山時,李素芳的丈夫劉大哥說,瑤繡就是一部斑斕的無字史書。

八角樹

“比如這個魚骨紋,記錄了瑤族漁獵的生活方式。”李素芳指著瑤繡上的魚骨紋說,我用手摸摸,還真是啊,白色的魚骨紋,圖案簡潔,形象生動。“這是植物紋,樹葉或者花朵,記錄了瑤族從漁獵經濟時代過渡到農耕經濟時代。”李素芳繼續指著圖案介紹。我又想起八角花,更加確認了瑤族同胞看見門前的八角花開了,對花的描摹刺繡。“這是人形紋。”一旁的繡娘姨婆指著她手中還未完工的一幅瑤繡的圖案對我說。我伸頭去看,白色的人形紋在黑色的底布上格外醒目。姨婆說:“繡這種人形紋時,一定要繡在圖案的最上面,表示尊重,因為人是至高無上的。”“這種人形紋也體現了瑤族的宗教崇拜。”李素芳補充道。我看著這種充滿宗教信仰充滿神秘的圖案,不由感嘆瑤族同胞的智慧,這種記錄比起文字更直觀形象且賞心悅目。“這是高山,這是河流,是瑤族先民跋山涉水遷徙時的記錄”,李素芳對瑤繡圖案的象征如數家珍。“可以說每個圖案都有它的意義,而且是吉祥之意,瑤繡承載的就是一部瑤族的生活史。”我一邊聽李素芳的介紹,一邊看著斑斕的瑤繡,想要讀懂它的密語。

“咯咯咯,咯咯咯。”幾只母雞從我們身邊撲棱著翅膀四下逃竄,我們循聲望去,一只大黃狗追著母雞跑,李小蓮呵斥那只淘氣的狗。我忍不住笑。

李素芳生活的地方,叫黃石村,在賀州市八步區步頭鎮。這個瑤族村有兩百多戶人家,九百多人,分散地居住在大山里。我們坐車進山的時候,看見莽莽的大山,滿目青色,茂盛的樹木、毛竹,芒花搖曳,野菊盛開,風吹過山林時,發出密集的聲音,好像低聲的合唱。李素芳指著密林的方向說,看,那就是我的老家。我小的時候,路還未通,翻山越嶺到鎮上,要走四五個小時。我看著那片密林,驚訝地問:能住人嗎?那么山。李素芳說,我們過山瑤,就是住在深山的。后來才搬到現在住的山上,離鎮里近點,但走路也要兩個多小時。

李素芳現在居住的房子,四周是山,在半山腰開出一片空地,依山而建。雖然在山里,卻是棟兩層半的白色小洋房,李素芳把瑤繡傳承基地和瑤家服飾文化設計部開辦在這里,除此,她還在市區的步行街開有一家瑤族服飾傳承基地,前店后廠,這種模式帶動了周邊的瑤繡文化產業發展。

這個山頭住著三戶人家,是李素芳的親戚,都住上了水泥房。我問,那另外的村民呢?李素芳指著遠處的山上,喏,那邊,那邊。我從八角樹的枝葉望去,看見對面更高的山上,一幢白色的小洋房隱約在樹林中,不留意,還看不到。同行的阿志說,瑤族有占山為王的說法。你住的這個山頭,都是你的,有時一座山就住一戶人家。

爬山去看旱稻

以前我曾到瑤族同胞居住的地方,看到他們住的大多是木板屋或泥磚屋,現在的生活越過越好了。李素芳指著屋后山上的杉木說,那都是我們家種的,那邊山的杉木林、毛竹林,那也是我們家的,還有種在山上的旱稻,還有種在竹子里的酒,還有山谷的桫欏……那么多想要看到的神奇物種,先看哪一個呢?我們決定先去看山上的旱稻。

于是我們坐上李素芳家的皮卡車,穿行在崇山峻嶺之中。風呼呼地吹著我的頭發,在山里,秋日的陽光失去了熾熱,清新的草木氣息撲面而來,我坐在皮卡車的后車廂,盡情地呼吸著。李素芳的丈夫劉大哥開著車,這個壯族的英俊男子,來自南寧,在金秀的一次攝影采風中,和李素芳一見鐘情,跟隨著來到了瑤山生活。兩人夫唱婦隨,共同開發瑤繡產品。李素芳說起剛開始推銷瑤繡的艱辛,她說,我們倆開著摩托車走村過寨去賣瑤繡,有次摩托車沒有油了,只好在路邊等人來接,天黑了,又冷又餓,但我們就這么走過來了。劉大哥憨厚地接過話,我們的瑤繡產業走到今天很不容易。李素芳說,我和四百多個繡娘建立了合作關系,這些繡娘平時在家務農,空閑時就繡瑤繡,既能照顧家里又有經濟收入。繡娘從我這拿材料按要求繡好,我驗貨合格后就給她們工錢。劉大哥又接過話,那時,沒錢付繡娘工資,我就去借錢支持阿妹(阿妹是素芳小名)。李素芳感嘆道,這些繡娘讓我很感動,每次都按時交貨。最讓我感動的是一位上了年紀的繡娘,她從我這領了活,回去還沒繡完,就生病了,在病中,她還惦記著沒繡完的瑤繡,半臥在床上繡。她去世時,繡針還在布面上,囑咐她的親人跟我說明情況。我找到這塊瑤繡,想用相框裱起來,為這位繡娘的信譽和對瑤繡的熱愛。

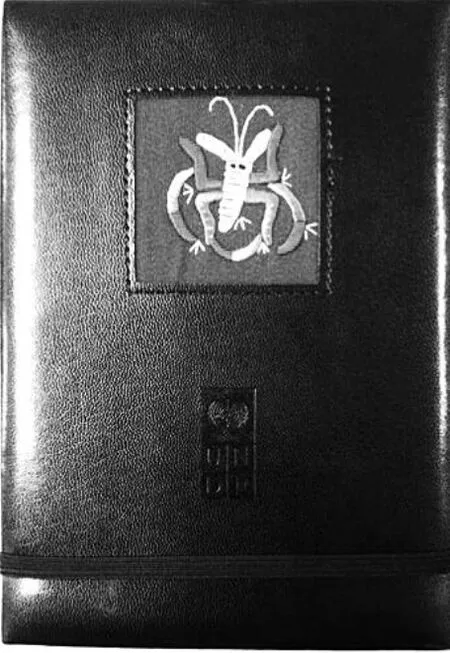

李素芳設計的繡片“盤王印”成為聯合國辦公用品的飾品

很淳樸的繡娘啊,我感嘆著。我跟李素芳說,我正在創作一個繡娘自主創業的歌舞劇,說的是一個叫夏蘭的年輕繡娘結束在廣州的打工,回瑤鄉帶領留守的繡娘自主創業,既傳承保護了瑤繡,又實現了自己的夢想。李素芳笑著,我也在杭州打了七年工啊,去了很多地方,最后還是想回家做自己的事業。我笑著,這跟我的劇中人不謀而合啊。因為去山里看旱稻,李素芳換下了瑤族服裝,穿上了她自己設計的衣服。衣服是深藍色的棉麻,長至膝蓋,后面是鏤空的布條連著,腰后是她自己繡的盤王印。搭配紅色的肚兜式背心,在領口,是一塊小的盤王印,低調內斂,但又有民族特色。黑色的闊腿褲,在褲腳有褶皺收口,很時尚。李素芳說,這是我創建的最新品牌“剪方瑤”。前段時間,我們的服裝在第四屆中國非物質文化遺產博覽會上推出,很受歡迎。在這之前,我在北京服裝學院學習時,我設計的服裝已在結業展走秀了,讓觀眾眼前一亮。

這位積極向上、聰慧努力的瑤族女子,已經兩次到北京服裝學院進修學習了。她說,我想把瑤族的元素融入現代的服飾中,在傳承中創新。一個有夢想的人,我的腦海里已經出現這樣的歌舞場景了:年輕的繡娘們穿著自己設計的服裝走秀,蝴蝶歌,長鼓舞,這些道具必不可少。

劉大哥把皮卡車停在山腳,我們開始爬山。我拿著一個用繩子掛著的蚊香盤,里面放著蚊香,外面是鏤空的鐵盒。這是出發前,李小蓮給我的,說是山上蚊子又多又大,她平時上山干活時,就把蚊香盤綁在身上驅蚊。瑤家人很聰慧,總能在實踐生活中想到對付困難的辦法。我們沿山而行,我對這種長在山上的旱稻很感興趣,在山上,無法澆水,怎么活呢?素芳答,靠天吃飯啊,下雨有水,就好,沒水也這么長著,所以叫旱稻。這種旱稻很香,但產量不是很高。我們家水田才一畝多,大水一沖,剩下不多了。所以我們在砍完杉木,開始種新的杉木時,在種杉木的間隔中,種上旱稻。

李素芳設計的繡片“魚形鼓紋”成為聯合國辦公用品的飾品

瑤家人很聰明啊。我又感嘆道,靠山吃山,我們過山瑤就是這樣的。李素芳指著對面山的杉樹說,那也是我們家的。等十六年后,我們把這些杉木砍掉,賣了錢就可以給我兒子結婚用了。她說起對未來的規劃,笑呵呵的。

看,那就是旱稻!走在前面的劉大哥指著兩座山頭的旱稻說。我望去,山坡上大片大片開始變黃的旱稻迎風搖曳,蔚為壯觀。我爬上山去摸這些旱稻,谷穗飽滿,谷外殼是淡暗紅色的,剝開外殼,米粒也是暗紅色的,我放進嘴咀嚼,有股清香味。李素芳說,我媽已經泡了旱稻米,等我們回去蒸好就可舂糍粑了。聽她這么一說,我就口舌生津了。

可是怎么收割啊?在山上收割機上不來,打谷機也上不來?我問。李素芳答,我們都是用背簍裝,把背簍放胸前,兩手抓住稻谷用力一拉,谷粒脫出,放背簍里。我說,這么多稻谷,用這種方法,很辛苦啊。劉大哥在一旁應,是啊,是很辛苦,但是他們已經習慣這種收割方式了。其實是可以把旱稻割下,裝回家里用打谷機打的。“這個辦法不錯!”我贊同他。“今年就試試!”劉大哥說,他是一個很有想法的人,早些年在電視臺工作過,他一直保持著這種蓬勃生機的生活熱情。

從山里回來,我們去看了李素芳家旁山谷的桫欏。這種有“活化石”之稱的物種,被眾多國家列為一級保護的瀕危植物。桫欏還小,樹頂上叢生著許多羽狀的復葉。在這不到幾米的距離,就長了兩棵桫欏,很神奇。“還有更神奇的,在我們黃石村,有一個桫欏谷,桫欏沿溪而長,有四百多棵。”李素芳的弟弟小趙告訴我,小趙跟他父親姓,而李素芳跟母親姓,在瑤族,這是很正常的。阿志摘了幾片桫欏葉,說拿回去做書簽。我看了下桫欏葉,如果不留意,很容易和野蕨混淆。葉子的背面,有如繁星一樣的孢子囊群,早就聽說桫欏不開花,因而不結果,靠這些孢子來繁衍后代。不想今天得以親見,很激動。想想,這種在侏羅紀時代和恐龍共生的物種,恐龍早已不知去向,但桫欏,今天還生長著。

“我們準備在這做長桌宴,做農家樂,做瑤繡體驗館。”李素芳指著我們站的位置說,這是兩層未建好的水泥屋。真好,依托瑤族服飾傳承基地,依托國家級非物質文化遺產名錄的影響力,利用她和母親李小蓮、弟媳何婷婷三位傳承人的身份,在這山上開辦瑤族文化產業園。“還有那邊的山頭,我們準備建客棧,游客來了,還有地方住,體驗瑤家生活。”李素芳繼續說。真是有夢想又有執行力的瑤家女子。

聯合國用賀州瑤繡手工藝繡片裝飾的筆記本

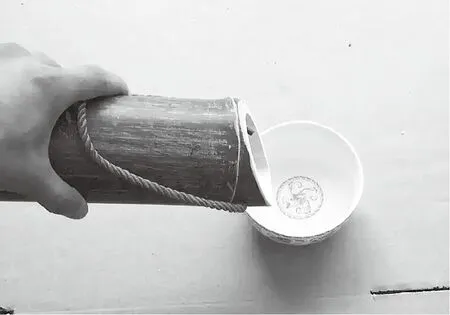

這時,山腳走上來一撥人,聽劉大哥說,是他的朋友,想要來體驗種在竹子里的酒。種在竹子里的酒,很神奇啊。中午我拿著李素芳家擺在桌面的那個竹筒酒,百思不得其解。竹筒完好無損,搖晃,有液體晃動,里邊是酒。我問在廚房忙活的小趙,這酒怎么放進去呢?小趙笑瞇瞇的,這是秘密,不能告訴你,下午,我帶你進山砍酒。

那么,客人來了,砍酒的時刻就到了。那時,已是黃昏了。我們一行人隨著小趙往更山的地方走。小趙拿著一把砍刀,隨行的人拿著簸箕,簸箕上擺著幾個竹筒小酒杯。走到毛竹林,小趙在做有記號的毛竹上敲敲,就用刀砍了個小口,再把竹片放進去,酒就流了出來,隨行的人用竹筒酒杯去接酒,一邊接一邊喝,直嘆:好喝!好喝!我站在一旁,好不容易得到一杯酒,迫不及待地品賞。酒色淡黃,清甜清香,還有竹子的味道。真是好酒!我忍不住又喝了一杯。劉大哥說,這種酒是用石斛等藥材泡成的,每年的端午就用特殊的方式把酒放入竹子,必得是毛竹,而且這毛竹還得挑選過,適合才放。所以一棵竹子有時只能放一節。等到中秋前后,就可以砍酒了,酒在竹子里和竹子一起生長,吸自然之精華。真是個智慧的民族,從種酒到砍酒,這種釀酒術也流傳了下來。自然,那個最關鍵的秘訣,如何把酒放進去,我喝了三杯之后也沒有答案。小趙看見我的樣子,依然笑瞇瞇的,這種酒賣到近兩百元一斤,供不應求。

瑤家竹筒酒

邁著搖晃的步子,我們從毛竹林品酒回來,李小蓮已經把旱稻米蒸熟了,她笑著招呼我們,快來舂糍粑了。我們圍過去,李小蓮把米倒入一個很大的舂糍粑的石坎中,她說,快,誰大力,趕緊趁熱舂,冷了就舂不軟了。兩個小伙子上去拿起木槌舂,不一會,就累了,因為旱稻米有黏性,會黏住木槌,拉起來很費力。小趙和另一個小伙子拿過木槌,“啪啪”捶得很快,他們掌握秘訣,就是一個木槌壓住米漿,一個木槌拿起,這樣,捶好的糍粑就不會隨著木槌的拉起而飛出去。我忍不住想要試一下,就上去拿木槌,結果,連木槌都拿不起來,大家一陣笑聲。舂糍粑是瑤家人喜歡做的一道美食,舂好的糍粑軟綿綿的,裹上芝麻或白糖,就可以吃了,很美味。每到過年過節,瑤家還有舂白糍粑的習俗。

暮色中,李素芳的弟媳何婷婷回來了,她在步頭鎮有家瑤繡傳承基地,白天她要在那工作。何婷婷年輕漂亮,不像在瑤山生活的,倒像在大城市回來的。她穿著一件印有“農村淘寶”字樣的T恤,我很好奇,問她為什么叫農村淘寶?何婷婷很熱情地介紹農村淘寶,說是馬云的阿里巴巴新開發的一個項目,目的是為服務農村,創新農業,讓農村變得更美好。阿里巴巴和各地政府合作,實現“網貨下鄉”和“農產品進城”的雙向流通功能。我說,這樣,那你們的瑤繡產品,竹筒酒,都可以在網上銷售了。是啊,何婷婷開心地說,我們就是這么想的。還有山上的木耳、香菇、筍、靈芝等土特產也可以在網上銷售啊。小趙在一旁答。

這個勇于開拓勇于創新的民族,無論在原來的深山老林生活還是搬到現在的半山,這支從湖南遷徙來的過山瑤,一直像他們繡的太陽花一樣,充滿了陽光、希望、熱情和夢想。所以,李素芳設計的“盤王印”和“魚形鼓花”瑤繡手工藝繡片和另外一個叫李冬梅的繡娘設計的繡片,在市旅發委的推薦下,和聯合國開發署簽訂了購買合同,用于聯合國辦公用品筆記本的裝飾,還成為聯合國贈送各國官員的禮品。真是了不起!我告訴李素芳,我在上海戲劇學院學習時,看到這條信息,就萌生了要寫這個歌舞劇的想法。李素芳高興地說,我從沒想過自己設計的瑤繡會走出國門,還走到聯合國去了。最重要的,我的這個瑤族服飾傳承基地給繡娘們帶來了經濟效益,我利用傳承人加農戶的形式,既帶動瑤繡產業,又傳承了瑤繡技藝。

我們坐在夜色中喝茶、聊天,山風吹拂,空氣清新,沒有星星和月亮,四周除了三間房屋的燈光,四周一片黑暗。李素芳家的兩部小車、一輛皮卡車停在院子里。從貧困走向富裕,這之中經歷的艱辛,對于常年生活在深山的他們來說,是微不足道的。他們肯吃苦,敢想敢做,這種精神是彌足珍貴的。

遠處的高山上,依稀看得見燈光,那是一戶村民的房屋。

不論在哪,我們總能看見溫暖的光。

是的,說得多好,太陽的光,就像八角花一樣,被繡娘們繡在瑤繡上,成為這個民族的精神圖騰。