鄭和的環球足跡

林寬雨/供稿

他曾是俘虜,卻讓明朝威名遠揚;他是一名宦官,卻立下了赫赫戰功;他出身卑微,卻七下西洋成為歷史上著名的航海家。這位傳奇人物就是我們今天的主角—鄭和。航海之旅將鄭和的名字永遠載入史冊,而這些壯舉不僅成就了他自己,也對當時的世界產生了深遠的影響。

知識小補丁

鄭和的“名片”

鄭和,原名馬和,云南昆陽人,出生于洪武四年。鄭和的父親和祖父都富有冒險精神,受他們的影響,鄭和在很小的時候就對外面的世界充滿了好奇。

印度西海岸的中國印記

古里的石碑

古里很早就和明王朝建立了聯系,早在1403年,朱棣就派尹慶出使古里。四年后,鄭和再次來到了這里,他在封賞完古里之后,還專門立下一塊石碑。石碑上面寫著:“其國去中國十萬余里,民物咸若,熙嗥同風,刻石于茲,永示萬世。”以紀念這次意義重大的訪問。不過現實也許會讓鄭和失望,因為這塊意義重大的石碑隨著時代的變遷早已消失了蹤跡,不知道被歷史的洪流沖到了哪里。

科欽的“漁網”

說到鄭和對科欽的影響,最有發言權的應該是科欽的魚。據說是鄭和的船隊傳授給當地人捕魚的方法,所以這里的魚早就把鄭和當成了不共戴天的仇人。根據科欽半島上一塊石碑的記載,中國人在大約公元1350~1450年間將漁網帶到了這里,這個時間和鄭和船隊到這里的時間剛好吻合。

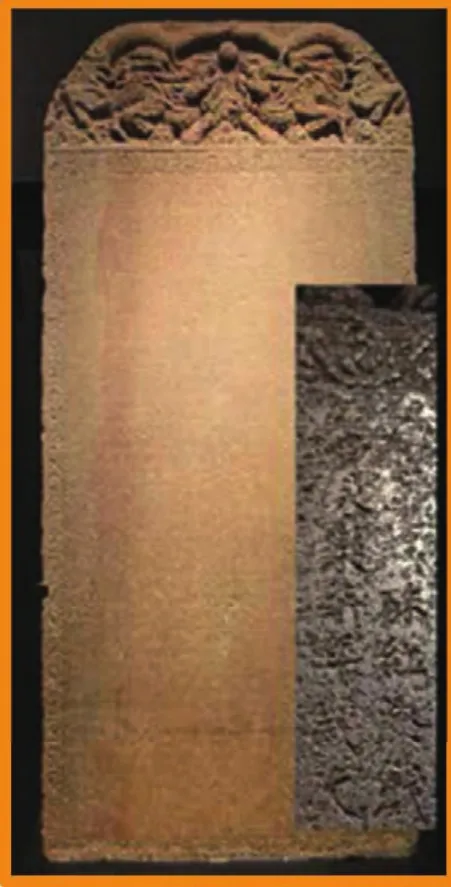

斯里蘭卡的布施碑

在斯里蘭卡的博物館里,有一塊極具中國古代藝術風格的石碑靜靜地躺在玻璃窗里。這塊高度近150厘米、寬度近80厘米、厚度近13厘米的石碑已經在斯里蘭卡待了600多年了,它是1409年隨鄭和第二次遠航來到這里的。據記載,鄭和曾到錫蘭山上參拜并留下了這塊石碑。在動亂的時代里,這塊石碑也是歷經坎坷。不過,它的命運比古里的石碑要好得多。1911年,一位英國的工程師在一處下水道中發現了它,讓它重見天日。

馬來西亞的鄭和文化館

馬來西亞有一座不規則的紅色建筑物,它有八個門面,意為歡迎八方來客,這就是鄭和文化館。鄭和曾多次到達馬六甲,船隊的水手不僅在這里修建了房屋和倉庫,還有很多人留在了這里。鄭和船隊的水手把中國的生活方式帶到了這里,使人們開始穿中國服裝。不少中國人和當地人通婚,使兩國文化很好地融合在了一起。鄭和對馬六甲做出了巨大的貢獻,讓這個貧瘠落后的地方逐漸走向繁華,而這座文化館就是最好的見證。

鄭和在印尼留下的足跡

鄭和曾多次造訪印尼,你能在這里找到很多屬于鄭和的痕跡。比如,世界上第一個以“鄭和”名字命名的城市—三寶壟 ;第一個以“鄭和”命名的穆斯林禮拜寺—泗水的鄭和清真寺。人們為了紀念鄭和,還在三寶壟建了一個大覺寺。這個寺廟如今已經成為中華宗教文化的縮影,鄭和和各種神佛一起在這里接受游客的供奉。

帕泰島上的“鄭和村”

帕泰島是肯尼亞拉穆群島中最大的一個島嶼,島上住著1000多瓦上加人。這里的人們自稱是中國水手的后代,他們的長相和生活習俗跟非洲的本地居民有著不小的差異。據村里的老人說,這個村子是由鄭和船隊建立的。和馬六甲的情況一樣,水手們在這里扎下了根,和當地人結婚生子,在這里傳播中國文化并影響了數代人。

鄭和的最終歸宿

鄭和不僅把中國的傳統文化帶到了很多地方,最終也把自己留在了國外。1426年,明宣宗朱瞻基命令鄭和第七次下西洋。也許鄭和預感到自己回不來了,在出發前,他在兩塊石碑上記錄下了自己輝煌的航海經歷。1433年4月,62歲的鄭和積勞成疾,在印度古里告別了這個世界。同年7月,船隊回國,明宣宗將他賜葬于南京牛首山南麓。

鄭和七下西洋時間表

1405年7月11日,奉朱棣命令,34歲的鄭和開啟了人生第一次航海之旅。

1407年10月13日,36歲的鄭和回國后不久就開啟了自己的第二次航程。

1409年、1413年、1417年、1421年,鄭和四次前往大西洋。

1431年,60歲的鄭和踏上自己的最后一次航海之旅,最終在古里病逝。