氣候對嘉峪關關城的影響及其掏蝕機理研究

董永周

[摘要]嘉峪關關城是明代萬里長城的西端主宰,自古為河西第一隘口,關城從初建到落成經歷了178年的時間。關城的歷史作用及文化價值在歷經滄桑后的今天更是被后人所重視,雖然它巍峨依舊,卻略見衰老,裂縫、傾斜、剝落、掏蝕、坍塌等對城關保護造成威脅,顯然掏蝕基礎的病害更是直接危害著它的生命,研究迫害機理已經迫在眉睫。西北地區的氣候是其病害的直接根源,風沙吹蝕、光照及水和水中晶體的凍融循環、下滲、侵蝕等,單獨或復合作用直接影響著關城墻體的迫害程度。本文從氣候特點出發,分析關城城墻的病害特點,尤其對掏蝕現象的機理進行對比分析,并對監測掏蝕現象的工作提出一些建議和意見。

[關鍵詞]嘉峪關;關城保護;文物病害;掏蝕機理

[中圖分類號]K872 [文獻標識碼]A [文章編號]1005-3115(2017)20-0062-03

一、嘉峪關關城歷史淵源

嘉峪關關城在嘉峪關市區西5公里處的嘉峪山上,關城兩翼的長城橫穿沙漠戈壁,向北7.5公里連黑山懸壁長城,向南7.5公里接長城第一墩,是明代萬里長城西端主宰,自古為河西第一隘口。

嘉峪關自明洪武五年(1372)首筑土城,歷經178年建造而成。據史書記載,嘉峪關“初有水而后置關,有關而后建樓,有樓而后筑長城,長城筑而后關可守也”。明弘冶八年(1495),肅州兵備道副使李端澄主持在西羅城嘉峪關正門修建嘉峪關關樓。又過了11年,明正德元年(1506)八月至次年二月,李端澄又按照先年所建關的樣式、規格,修建了內城光化樓和柔遠樓,同時還修建了官廳、倉庫等附屬建筑物。嘉靖十八年(1539),尚書翟鑾視察河西防務,認為這里必須加強防務,于是大興土木加固關城,并在關南、關北修筑兩翼長城和烽火臺等。嘉靖二十八年(1549),巡撫楊博、兵道副使王儀展筑城垣,添筑敵樓、角樓、墩臺等,還夯筑了外城墻,在外城墻外開挖城壕。至此,一座規模宏大、建筑雄偉的關城屹立于茫茫戈壁之上,宛如一條游龍盤旋在西去的要塞,牢牢地扼守在民族的疆土之上。

二、嘉峪關氣候特點及對關城的影響

嘉峪關屬于北半球非季風氣候區,屬于溫帶大陸性氣候,周邊全部為茫茫戈壁。氣候特點對關城的影響有很多方面,其中最基本、最頻繁的因素就是濕度、溫度和光照。嘉峪關地區具有海拔較高,氣候極端干旱,降雨量少,降雨量變化大,降雪量少,且多為暴雪,暴雪大量堆積,天氣嚴寒,極難融化,且雪融化后多會結冰,溫差懸殊,濕差大,風沙活動頻繁,夏天日照時間長,日照強度大,冬天日照時間短等特點,常有風速超過5 米/秒的“起沙風”,幾乎全年都受大風的影響,甚至最大風速可達12級。據酒泉氣象站50年(1935~1985年)間氣象記錄得知,嘉峪關全年日照平均為3000.2小時,日照率平均為69%,太陽輻射度年總量為145.6千卡/毫米2,年平均氣溫在6.7~7.7℃,年平均降水量為85.3毫米,年平均蒸發量為2114.3毫米(20厘米蒸發器實測蒸發量),年平均相對濕度為46%,年平均風速為2.4米/秒,年平常風力為3~4級。

由此可見,氣候對關城的影響一方面是夏季多暴雨、暴風、暴曬,暴雨后墻體表面及內部濕度變化幅度很大,尤其是基礎部位,長時間遭受冷熱、干濕交替變化,隨著時間的推移,水分附帶晶體下滲,冷熱交替,產生嚴重的龜裂、剝落現象。暴風作用使關城墻體單面受力風蝕,再同水及水中結晶體腐蝕墻體底部,使墻體出現剝落、傾斜、坍塌等。暴曬作用使墻體表面溫度驟然升高,內外溫差較大,墻體體積變化不一,使墻體出現開裂、內外分層、墻體表面剝蝕等現象,且內部結構失去保護層,極易遭受侵蝕破壞。

另一方面,冬季干燥而且寒冷的氣候條件,客觀上促進土體干濕、凍融災害的產生,從而造成土體結構松弛,形成崩解破壞。當然墻體根部、病害處長期積雪,對長城的迫害也是很致命的。嘉峪關地區冬季寒冷,積雪堆積層加厚難以融化,造成了長城底部干濕作用頻繁,冷熱交替,內部晶體作用頻繁的特點,直接或間接導致了基礎酥堿、剝落等破壞。積雪融化周期過大,融化后多結冰以固態形式存在,體積變化較大、強度增大使墻體出現毛細裂縫,久而久之出現基體崩破等病害。嘉峪關地區又是多風地區,風沙頻繁,風力強,風多為定向風,且具突發性,風沙強烈作用墻體的單一面,隨著時間的推移,風蝕單面墻體,墻體出現風化、剝蝕等病害現象。

除此之外,干旱、少雨、晴天多的氣候特點,對長城遺址的破壞還有降雨沖刷破壞、太陽輻射作用,氧化作用、溶蝕作用、水解作用、水化作用以及生物化學作用等一系列較為活躍和強烈的分化作用。以上情況直接或間接了造成遺址表面片狀剝離、裂縫、酥堿、掏蝕和坍塌等病害的發育。

三、關城墻體基礎掏蝕現象機理研究

(一)關城墻體病害特征

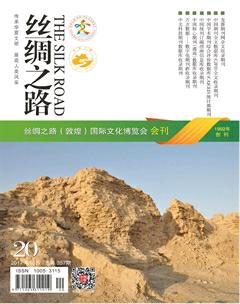

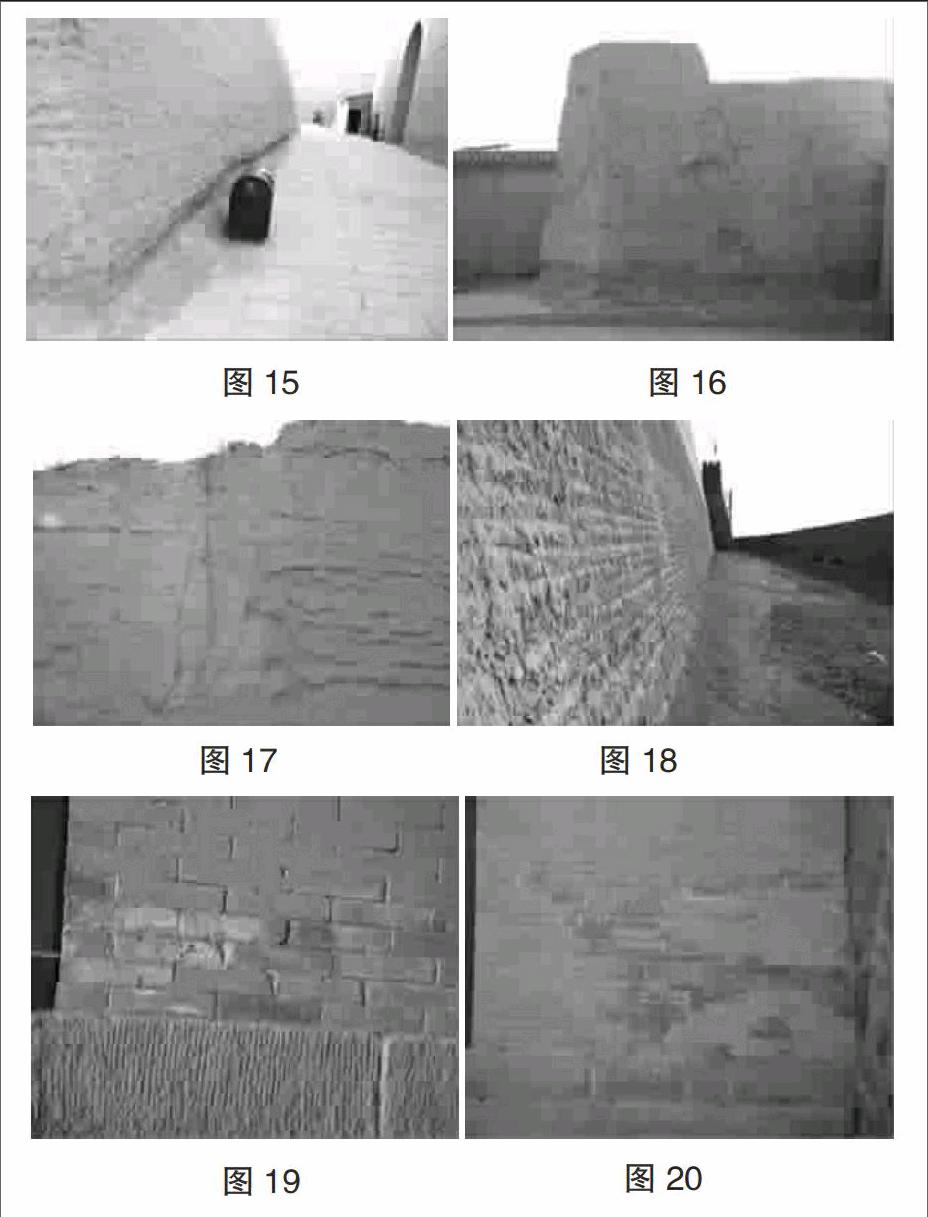

經過常年累月的氣候作用,關城呈現出了眾多病態特征,有裂縫、剝落、傾斜、分層、掏蝕、坍塌等病害,如下圖所示:

圖1為關城外城北墻裂縫、傾斜的病害圖。圖2為東閘門處烽火臺基礎掏蝕、墻體剝落、裂縫的病害圖。

圖3、圖4為北甬道墻體基礎掏蝕、剝落的病害圖。

圖5、圖6為北甬道西側墻體剝落、裂縫、掏蝕的病害情況圖。

圖7為南甬道外墻坍塌、裂縫圖。圖8為北甬道內墻內側剝蝕分層病害現象圖。

圖9為馬道旁墻體剝落、傾斜、裂縫、掏蝕圖。圖10為南閘門烽火臺夯土病害情況圖。

(二)關城掏蝕失穩機理對比研究

從上圖可以看出,關城的保護已經迫在眉睫,尤其是基礎失穩現象上尤為嚴重,此類病害更是造成墻體剝落、傾斜、坍塌的罪魁禍首。所以研究基礎機理更是當務之急。

圖11、圖12為北甬道內墻兩面墻體受風力、日照掏蝕程度的比較圖。圖11為受風面,圖12為背風面且常年受日照的影響。比較可知,圖11墻體的基礎掏蝕情況較為嚴重,圖12墻體表皮翹起、脫落現象較為嚴重,但圖12中基礎掏蝕現象也依然存在。由此可以看出風力對墻體的掏蝕作用較其他因素相對活躍。endprint

圖13、圖14為南甬道內墻兩面墻體受風力掏蝕程度的比較圖。圖13為受風面,圖14為背風面且常年受日照的影響。圖中受風面掏蝕情況較背風面掏蝕相對嚴重。比較可知,風力對墻體的掏蝕作用非常嚴重。

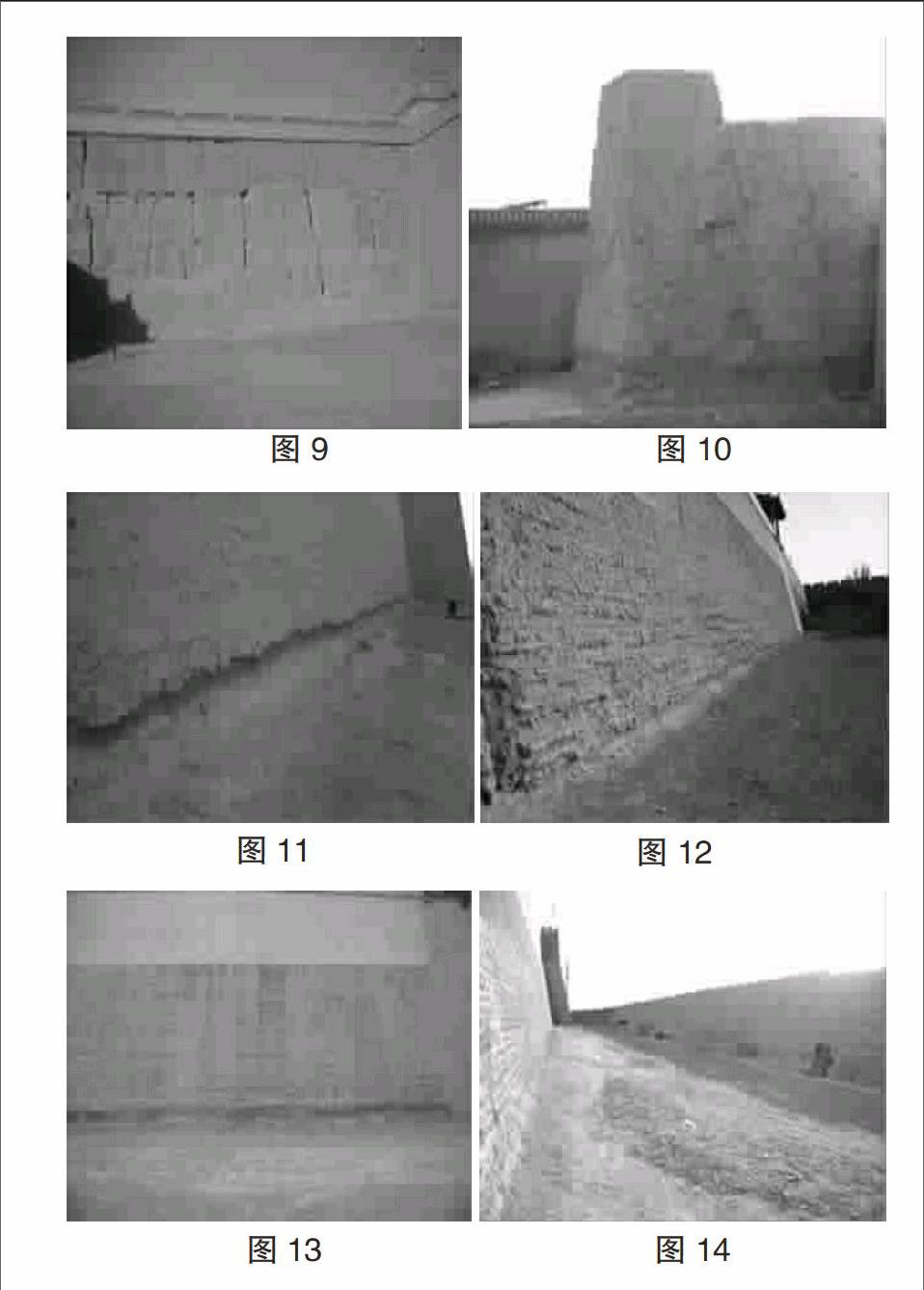

圖15為嘉峪關門前的城墻,圖16為南閘門處烽火臺。兩圖中的病害特征都是受風力和光照共同影響的結果,墻體掏蝕、裂縫、剝落等病害情況都很嚴重。

圖17、圖18為南甬道外墻(左)與內墻(右)的比較圖。右圖為常年光照面。圖17墻體出現風化、坍塌、剝落、裂縫等病害,圖18中墻體的病害情況相對較輕。

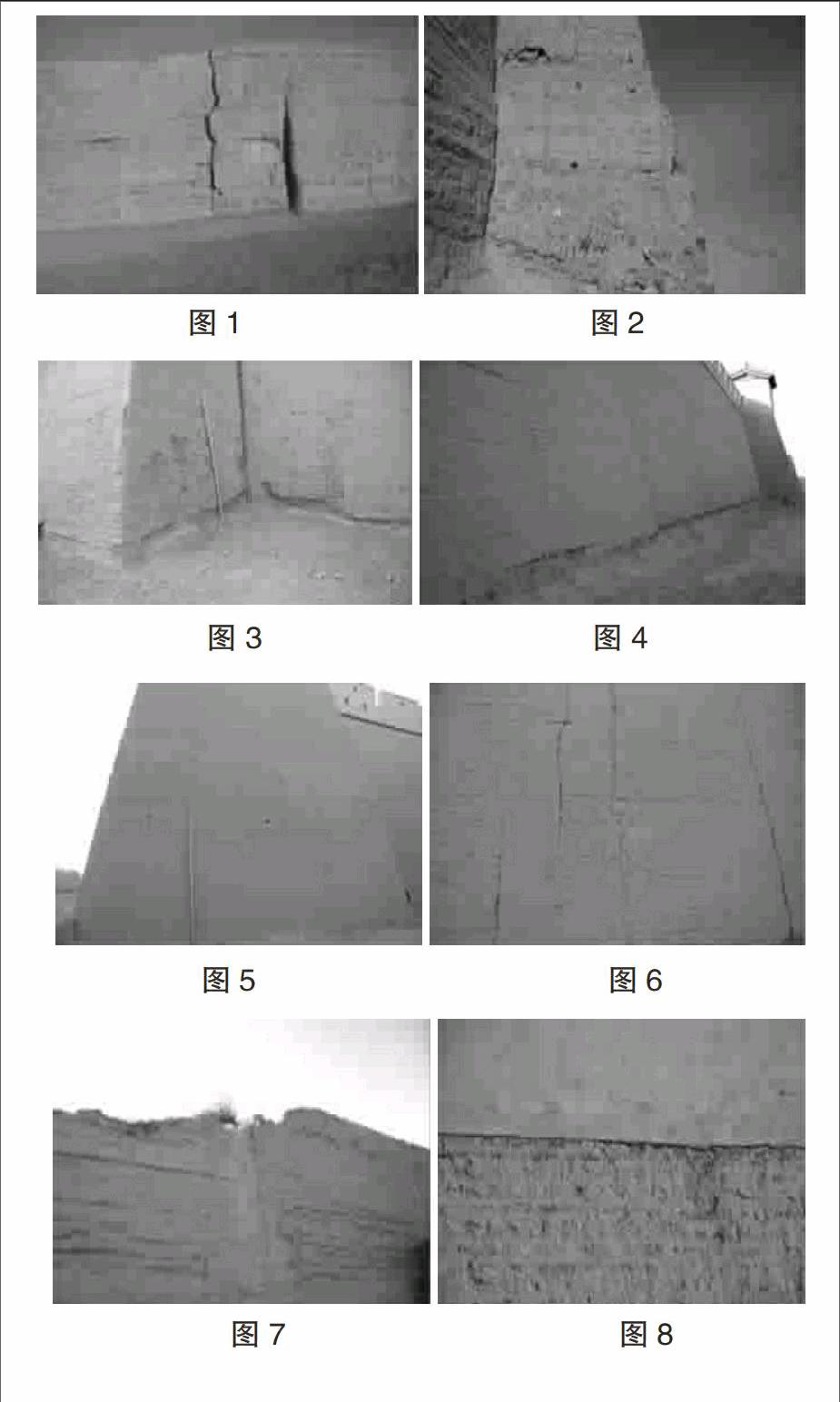

圖19、圖20為東閘門內(右)外(左)側墻體水溶結晶體導致的墻體外部酥堿變質、變形、變性、軟化的比較。東閘門地勢為內高外低。比較可以看出,圖19腐蝕現象較為嚴重。說明水及水中的結晶體對墻體的迫害作用也很大。

(三)夯土長城墻體根基掏蝕失穩機理結論

由以上圖示的比較可以看出,嘉峪關關城墻體根基掏蝕失穩現象是在風、雨、水、鹽、日照、溫度等的單獨或組合作用下,不斷使基礎內、外部酥堿變質、變形、變性、軟化、掏蝕凹進而形成的一中病害特征。在嘉峪關干旱、少雨、晴天多的氣候環境下,這種掏蝕現象是一種極其普遍的墻體病害特征,包括風力掏蝕、水力掏蝕、光照掏蝕、凍融掏蝕和坍塌掏蝕等。風力掏蝕是在長期單一方向、強烈、突發性等的暴風作用下墻體出現基礎風化、剝落、掏蝕凸進的現象。水力掏蝕是暴雨、暴雪后經過沖刷的墻體內外濕差較大,水分溶化土體中的結晶體,下滲、溶解體積變化,使基礎酥堿、變性,出現掏蝕的現象。光照掏蝕是指關城墻體在強烈光照作用下內外溫差變化較大,外部墻體溫度極高,出現表層翹起、突出、裂縫的現象。凍融掏蝕是指暴雨、暴雪之后墻體水分大量向基礎富集,加之冬季較長,溫度低,尤其是暴雪后,墻體根部雪量堆積較多,融化周期長,使基礎部位墻體不斷經受凍融作用,產生酥軟、變性現象。坍塌掏蝕是指土遺址在其他外力作用下引起坍塌,造成根基等局部懸空,加之重力、振動等因素使坍塌規模加大的現象。在這些因素中迫害最嚴重、最頻繁的就是風力和光照掏蝕了。嘉峪關關城墻體底部多采用夯土筑成,具有較為明顯的夯筑層理,顯然各個夯層之間的連接較為薄弱,根部懸空導致底部夯層與其上一夯層基本分離,成為懸臂式夯土層。而夯土的抗折強度本身較低,已發生彎折破壞,進而加劇掏蝕作用,依次逐層破壞,直至整個墻體失穩倒塌。

四、對監測掏蝕的一些思考

筆者認為,首先,應及時監測找出墻體掏蝕的根源,盡量避免二次或多次掏蝕。其次,對掏蝕墻體外漏部分進行預警監測,并對危險墻體及時維修。再次,冬季惡劣氣候下及時處理積雪、冰凍及其他一些迫害狀況,并在處理過程中監測墻體內外部干濕、溫度、強度等變化情況。最后,建立、健全墻體排水設施,監測墻體各個部位水分和結晶體含量,并定時監測二者的變化情況,匯總、對比相關數據,得出晶體濃度對墻體迫害的強烈程度。

[參考文獻]

[1]張曉東.嘉峪關城防研究[M].蘭州:甘肅文化出版社,2013.

[2]張曉東,張斌.嘉峪關關城現狀調查及病害初步分析研究[J].敦煌研究,2009,(6).

[3]王旭東,石玉成,劉琨.夯土長城墻體掏蝕失穩機理研究[J].西北地震學報,2011,(S1).

[4]趙海英,魏厚振,胡波.夯土長城的主要病害[A].第二屆全國巖土與工程學術大會論文集(下冊)[C].2006.endprint