筑造乃是真正的棲居

惟恩

在今年荷蘭設計周中,與建筑、環境相關的大部分設計都被囊括在“空間設計(Spatial Design)”這個議題中。對空間的筑造,就是對人類棲居之所的-塑造。建筑不僅是我們第一眼所見到的建筑表皮,更重要的塑造建筑內部空間,以及建筑群落、社區、城市等等的建筑外部空間,這些都屬%k們棲居之所。環境設計也可以被劃入空間設計,因為無論室內還是室外的環境,都依附于空間。從這個角度來說,空間設計塑造的是人所處的場域。而這個場域則是人們生活的語境和背景,其他的設計似乎可以算作生活語境中的肌理。作為現代歐洲建筑的發源地之一,荷蘭有著深厚的建筑傳統。在本屆的荷蘭設計周上,荷蘭建筑、空間和環境設計師們對于人的棲居之所的思考還在繼續。如何筑造與人、社會、自然相和諧的空間成為擺放在每位參展建筑師和空間設計師面前的首要問題。

上世紀九十年代以來,荷蘭的建筑設計開始了狂飆突進的時代。原因大致有兩個方面:一方面是大量公共和私人業務刺激了建筑設計創作;另一方面,大批在七八十年代受到后現代建筑風格啟發的優秀建筑師開啟了荷蘭建筑新浪潮。國際上的著名荷蘭建筑師和事務所,如庫哈斯(Rem Koolhaas)、威爾阿雷茨(Wiel Arets)、加納普(Janjaap Ruijssenaars)等建筑師和MVRDV、UN Studio、WEST8等建筑事務所幾乎都在這個時期開始嶄露頭角。這些建筑師和事務所被一些評論家稱為“超級荷蘭一代”,荷蘭建筑設計的此次新浪潮被稱為“現代復興”和“第二次現代性”。九十年代至今已有二十多年的時間,但今日的荷蘭建筑設計依然保持著令人驚異的活力。

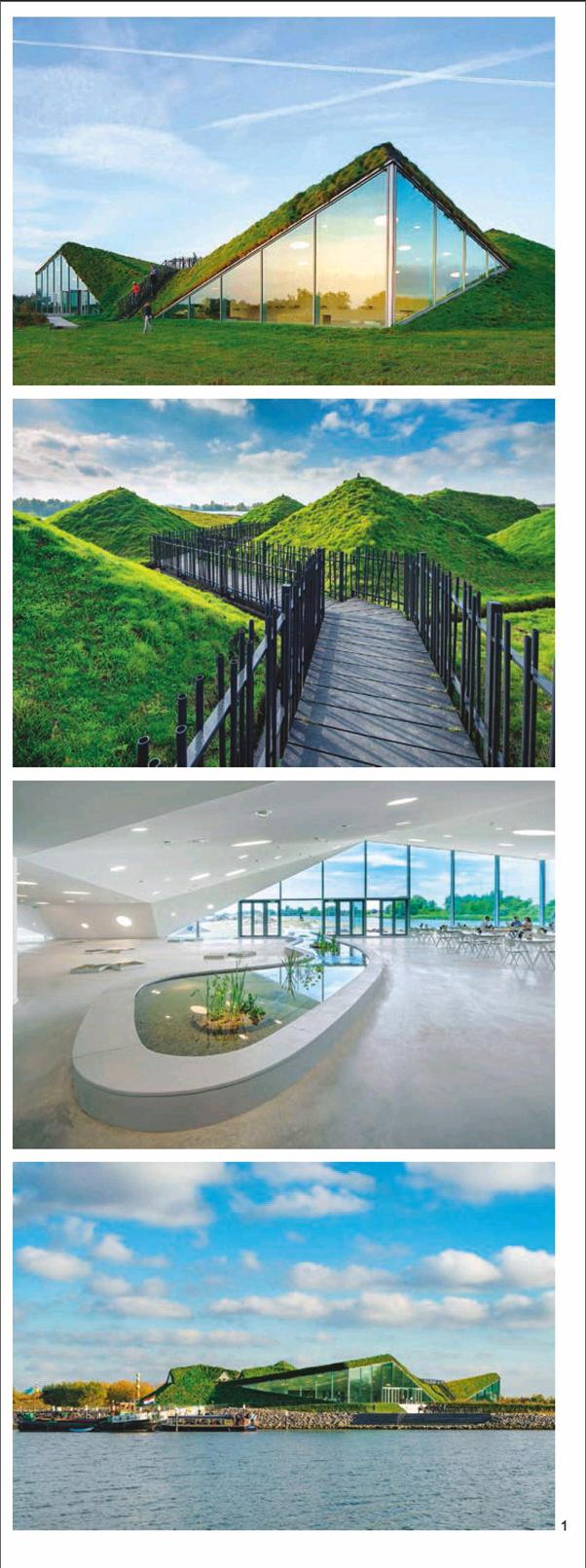

作為荷蘭設計周的重要部分,荷蘭國家設計獎會在設計周期間公布獲獎名單。今年獲得該獎項的項目是由Studio Marco Vermeu Len設計的Biesbosch博物館(Biesbosch Museumei Land)。被濃郁綠植覆蓋的屋頂是這座建筑的特色之一,從側面和背面來看,幾何形態的屋頂就像是綠色的金字塔一般。

另外,在可持續設計方面,這座博物館建筑也開動了不少腦筋。博物館正面大面積的玻璃外墻讓陽光照射進建筑空間內,節約了大量的電能。更令人稱奇的,是博物館利用從建筑物旁流經的一條河川,讓河水充分發揮高比熱容的效應,調節建筑室內溫度。陽光與河水都是自然的饋贈,人們在建筑被筑造的過程中,讓自然空間與人工空間相互交融,渾然一體。

在當下的歐洲,難民問題是一個無法回避的問題。大量的難民涌入,讓歐洲國家的政府一時間手足無措,難以準備足夠的居所。由此帶來的問題讓政府、民眾和難民都難以忍受。難民營似乎成了骯臟、污穢、墮落的代名詞。是否能夠通過空間設計和建筑設計消除這些負面影響呢?在上個世紀,建筑界已經意識到了建筑不僅塑造的空間,也塑造居于其間的人們的生活。一個與難民問題相近的案例,是1954年,為了解決美國圣路易斯市(st.Louis)的居住問題,美國日裔建筑師山崎實(Minoru Yamazaki)設計的普魯伊特一艾格大廈(Pruitt-lgoe Bui Lding)。然而這座大廈最后卻成為許多低收入者聚居的貧民區,充斥著各類犯罪。1975年,僅僅20年左右的時間,當地政府無法容忍在這座建筑里彌漫的令人絕望的氣息,下令炸毀的了這座現代主義和國際主義絕佳范本的建筑。建筑批評家查爾斯詹克斯(Char Les Jencks)因普魯伊特一艾格大廈的倒掉宣布現代主義的死亡。另外一件不能不提及的事情,是2001年的時候,山崎實為數不多留存于世的建筑之一,位于紐約的世界貿易中心(WorLd Trade Center)雙子大廈在9月11日以另一種更慘烈的方式被摧毀。

荷蘭設計周上的一些學生作品就關注了難民的居所問題。歐洲的大部分難民營都屬于臨時建筑。在臨時的居住地中,難民們的很多基本需求難以保障。埃因霍溫理工大學(Technische Universltelt Eindhoven,Tu/e)的Juliette Bekkering“為難民而筑造的公共建筑(Public Buildings for Refugees)”聚焦具有多種功能的公共建筑。在她的建筑設計中,不僅考慮從適用性,采用難民營所在地的建材,而且切實做到給難民以希望和尊嚴,讓他們能夠在建筑空間所營造的社區中自給自足。

對于設計周舉辦地埃因霍溫(Eindhoven)當地的建筑的審視與思考也成為一些建筑設計者的命題。幾位埃因霍溫理工大學的建筑專業碩士挖掘和探索著這幾十年來當地現代建筑的狀貌及其背后的文化語境。推及荷蘭上世紀至今的建筑設計,從貝爾拉格(Hendrik Petrus Berlage)開始,到表現主義(Expresslonism)、風格派(De Stijt)、折中主義(Eclecticism)、結構主義(structuralism),再到當代的建筑,荷蘭建筑簡潔的形式、清晰的功能與邏輯、適中的尺度、技術的運用和對社區延續性的思考,帶著為人們筑造更好的棲居之所的目標而不斷生發出新的內容。對于這段歷史的回顧、梳理和演繹,是對當地社區和社群形態的編年史的書寫。

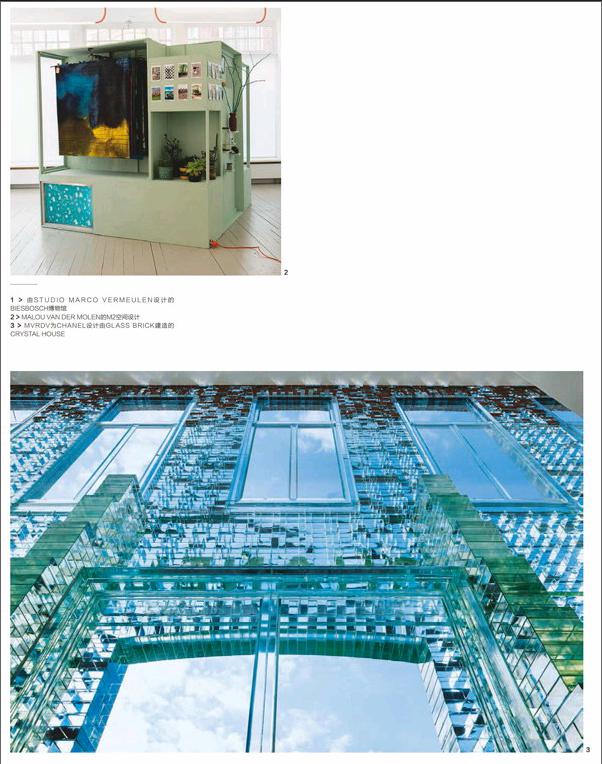

“異鄉的家(A Home away from Home)”是設計周展場中另一組引起我極大興趣的建筑設計作品。“棲居乃是終有一死的人在大地上存在的方式”,無論是原鄉還是異鄉,人存在于世界上無法獨立于他的居所而存在。異鄉的家正是詮釋了這種為棲居而筑造的理念。模數化的空間組件和預制的、可選配的筑造材料,讓使用者和居住者可以根據自己的意愿構建自己的空間。無論是室外環境和社群空間,還是室內環境和居住空間,“異鄉之家”都提供了各種不同的可能性。對于室外空間的搭建,有四種預想的方式,包括帳篷式、溫室大棚式、樓字式和廠房式。室外空間抑或社群空間似乎是人們棲居之地的穹字,建筑的室內空間就像是棲居的大地。室內空間也是各種模塊和部件的組合,同時還允許人們自行選擇預設的多款材質,構成自己的生活語境。穹宇之下、大地之上,或是原鄉、或是異域,都是人們在世界逗留的場域。

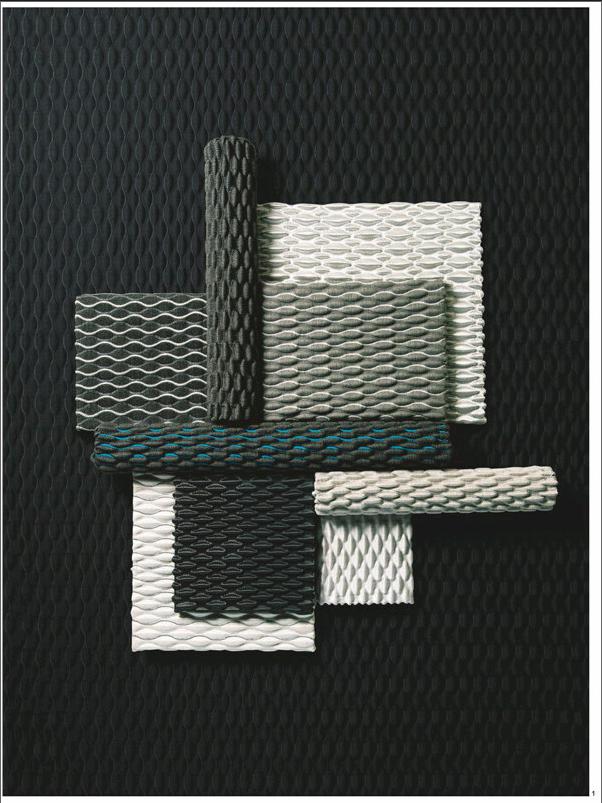

當代設計也離不開新材料。阿姆斯特丹建筑學院(Amsterdam Academy of Architecture)的學生在設計周上給出了一種“未來的磚石(Bricks of the Future)”。它是歐洲伊斯拉漠(Erasmus)計劃中“建筑表皮的工藝(Crafting the Facade)”項目的成果之一。這種建筑材料的與眾不同之處在于,它在制造過程中會使用更少的材料和能源,更傾向于使用循環材料。

學生永遠是最具有驚人想象力的一群。埃因霍溫理工大學的另一群學生們把3D打印技術用于建筑材料的制造。他們的技術可以讓3D打印機把混凝土層層澆筑成預設的復雜形態。這樣的技術不僅可以為我們提供復雜的建筑構件,也能夠直接制造出不同空間場域中所需的制成品,如混凝土座椅、混凝土公共藝術品等等。

荷蘭建筑和空間設計總是讓人感覺到強烈的試驗性。這種實驗性展示了一種前衛的姿態,也是建筑與空間設計理論與技術互相促進成長的結果。荷蘭當代空間設計思想并不是呈現出一種簡單的、線性的發展路徑,幾乎每位荷蘭建筑設計師都有自己的獨特思想和理論,并在實際的筑造中貫徹他們的思維和邏輯。荷蘭建筑雜志Archls的編輯Ole Boumann認為現代荷蘭的建筑師們在作品和意義的產生過程中進行探索,并建造他們的思想。

“筑造不只是獲得棲居的手段和途徑,筑造本身就已經是一種棲居”,在與荷蘭有著相近血脈和文脈的德國,哲學家海德格爾(Martin Heidegger)在《筑居思(Bauen.Wohnen.Denken)》中寫道,“真正的棲居困境在于,終有一死的人總是重新去尋求棲居的本質,他們首先必須學會棲居。”荷蘭設計周上的空間設計,展現了人們在筑造的過程中學習棲居的努力。從這種意義讓來說,荷蘭建筑師和空間設計師他們的努力是對于人類存在方式的反思,也是人本的依歸。

(編輯:黃巍鋒)endprint