雇主品牌與員工創新行為關系研究

姜友文+王禎敏+宋金城

摘 要:

把員工創新行為作為因變量,把雇主品牌作為自變量,把工作幸福感作為中介變量,把職業韌性作為調節變量,構建了一個揭示雇主品牌對員工創新行為的影響效果及影響機制的模型。通過對81家企業的946名在職員工進行問卷調查,采用多層線性模型技術對樣本數據進行統計分析,研究發現:(1)雇主品牌正向影響員工工作幸福感與創新行為;(2)工作幸福感顯著正向影響創新行為,工作幸福感在雇主品牌與員工創新行為之間起部分中介作用;(3)職業韌性在工作幸福感與創新行為的關系中起正向調節作用,職業韌性越強,工作幸福感對創新行為的影響作用越強。

關鍵詞:

雇主品牌;員工創新行為;工作幸福感;職業韌性

文章編號:2095-5960(2017)05-0030-11;中圖分類號:F270.7;文獻標識碼:A

一、引言

在以創新為主導的知識經濟時代,員工的創造力是企業潛在的資源,是企業創新的微觀基礎(Liu,Chen,Yao,2012)[1]。因此,如何激發員工的創新行為是組織行為與管理研究長期關注的重要議題。已有對員工創新行為的研究更多集中在員工的個體角色、領導力和團隊因素等方面(Anderson,Potocnik,Zhou,2014[2];楊萱,羅飛,2016[3])。近年來,隨著戰略人力資源管理理論的興起,學者們認為人力資源管理實踐是影響員工創新行為的重要因素之一,并且通過各種方式證明了承諾型、支持型、高績效工作系統等人力資源實踐活動與員工創新行為的關系(Liu et al.,2016[4];王永悅,段錦云,2014[5];張瑞娟,孫健敏,王震,2014[6];何潔,2013[7])。然而,由于企業人力資源管理系統的慣性及人力資源管理實踐的獨特性、連續性及一致性等特征,人力資源管理實踐對員工的態度和行為的影響往往是緩慢的,因此,有學者認為人力資源實踐并不會直接對員工行為產生影響,而可能是通過員工對組織人力資源實踐的認知和評價來實現(Collins,Smith,2006[8];Meyer,Smith,2000[9])。

雇主品牌作為人力資源管理服務產品的品牌,其本質上是雇員和潛在員工對雇主向他們提供的一系列功能利益、經濟利益及心理利益的感知和評價,因而其理應比人力資源管理活動和實踐對員工創新行為的影響更明顯。事實上,根據社會交換理論,當個體知覺到從組織獲得了更多的經濟及社會情感性資源后,個體通常會以更大的熱情和投入去和組織進行交換,從而表現出更多的諸如投入、創新等組織積極行為。因此,雇主品牌作為超越人力資源管理實踐的認知,可能會通過認知到行為這一路徑來促進員工創新行為。

另一方面,從自我決定論可知,當組織能較大程度滿足個體的自主、勝任、關系等基本心理需求時,個體的自主性工作動機越能得到激發,個體的工作幸福感愈強[10],個體的工作績效也愈好[11]。好的雇主關注員工的價值訴求,能從多方面滿足員工的自主、勝任、關系等基本需求,因而能強化員工的內在動機,提升員工的幸福感,進而對個體的創新績效等產生影響。因此,工作幸福感在雇主品牌與員工創新行為關系中的作用是本研究嘗試探討的重要內容之一。同時,鑒于創新過程中的各種風險及不確定性,需要員工有強大的內心才能適應當前日益變化的環境,故而本文引入職業韌性這一個體特質變量作為條件,試圖探討在不同職業韌性水平下,工作幸福感對員工創新行為的影響是否存在差異。

基于以上分析,本研究的目的是探討雇主品牌對員工創新行為的影響機制,并在此基礎

上進一步探討其中的心理中介機制以及個體韌性水平的影響。本研究的理論貢獻主要有以下三個方面:第一,本研究從雇主品牌這一重要概念出發,結合社會交換理論的觀點,將工作幸福感作為中介變量,詮釋了雇主品牌對員工創新行為的作用機制,不僅為員工創新行為驅動提供了新的研究視角,而且拓展了雇主品牌的研究邊界。第二,根據人的行為激發心理過程可知,個體創新與個體的心理滿足程度密切相關,本研究提出并檢驗了工作幸福感的中介效應及職業韌性對工作幸福感與員工創新行為關系的調節效應,更系統、全面地解釋了員工創新行為的激發機制,有助于進一步完善以往的理論研究成果。第三,員工的創新行為、工作幸福感等個人層次變量大都易受組織或團隊層面變量的影響,傳統研究大都把員工感知的組織層面變量值等同于組織層面或團隊層面變量的真實值,這種方法忽視了團隊或者組織層面變量之間的差異性,給實際結果帶來較大誤差,本研究采用跨層分析的方法,考慮組間差異對個體行為的影響,提高了解釋的合理性,從方法上拓展了這一領域的理論探索。

二、研究假設和理論模型

(一)雇主品牌與員工創新行為的關系

雇主品牌發源于20世紀80年代美國《財富》雜志舉辦的“最佳雇主”(Best Employers)評選活動。1996年,Ambler和Barrow 借鑒市場營銷中的品牌理論,把雇主品牌定義為由雇傭關系帶來的,與雇主聯系在一起的功能、經濟和利益的組合。隨著人們對雇主品牌認識的不斷深入,雇主品牌的內涵得到了不斷深化,它不僅是企業在外部勞動力市場樹立的良好的人力資源形象(Berthon,Ewing,Hah,2005)[12],而且是企業和員工之間被廣泛傳播的一種情感關系,是企業對內部員工做的品牌承諾(Rogers,2003)[13],是員工的一種雇傭體驗(Martin,Edwards,2010[14];Beaumont,Doig,2005[15])。好的雇傭體驗有利于激發員工更多的組織公民行為(Gzükara,Hatipoˇglu,2016)[16],提高員工的工作滿意度、組織承諾及工作投入(Robertson,Khatibi,2013[17];Vaijayanthiet et al.,2011[18]),最終起到提高個人產出及改善組織績效的目的。而在工作績效和組織公民行為等變量中,通常包含了創新績效和創新行為等因素。另一方面,Martin、Gollan和Grigg(2011)研究得出了雇主品牌對組織創新的影響[19],然而組織創新是由員工創新行為激發,基于此,本研究提出:endprint

假設1:雇主品牌與員工創新行為正相關。

(二)雇主品牌與工作幸福感的關系

工作幸福感是幸福感在工作領域中的反映,是個體對工作的積極情感和認知評價(Bretones,Gonzalez,2011[20];王佳藝,胡安安,2006[21];Wright,Cropanzano,2004[22])。已有研究表明,工作能否提供給員工較好的經濟回報、能否滿足個體的自主、勝任、關系等基本心理需求(Slemp,Vella-Brodrick,2014)[23],能否讓員工感覺到安全(胡三嫚,鐘華,2015)[24],工作壓力是否適中(Hoeven,Zoonen,2015)[25]及組織是否有良好的外在形象等均是影響員工工作幸福感的重要因素。首先,好的雇主品牌擁有較好的工作環境和企業外在形象,能給員工提供較好的薪酬福利,帶來較高的工作安全感,會對員工的心理產生積極影響,激發員工幸福感的產生。其次,好的雇主擁有好的企業文化,員工之間相對是平等的,個體能得到充分尊重,人與人之間關系相對和諧,員工的自主性能夠得到有效發揮,工作壓力不會太大,員工的幸福感進而得到提升。第三,好的雇主重視員工的成長和發展,給員工提供更多的培訓和進修等機會,不斷改變員工的知識結構和水平,不斷提升員工取得職業成就和獲取事業成功能力,能讓員工的幸福感保持在較高水平。基于此,本研究提出:

假設2:雇主品牌與員工工作幸福感正相關。

(三)工作幸福感與員工創新行為的關系

作為將有益的創新予以產生、導入以及應用于組織任何一個層面的所有個人行動(Kleysen,Street,2001)[26],員工創新行為與其幸福感程度密切相關。首先,工作幸福感高的員工擁有更多的積極情緒,而積極情緒能開闊員工的視野,增強其思維的靈活性,拓展個體的認知范圍,促使其在工作中迸發出更多的新穎想法并加以實施(黃亮,2013)[27]。其次,工作幸福感高的員工擁有更多的積極情感,而積極情感可以促使個體突破固有思維方式及模式,從而產生更多創造性的思想與行為(王曉莉,2015)[28]。第三,工作幸福感越高的員工對工作的滿意度越強,因而他們對個體所處的環境能有更多的正面解釋,認為自己所處的工作環境是宜人的、自由的、和諧的。當個體感知其工作環境輕松和諧時,個體將傾向于采用啟發式的、綜合的自上而下策略的思維模式,從而其思維和行動將更開闊、發散和具有創新性。第四,工作幸福感高的員工對生活的態度更加積極,對生命真諦的追求更加主動,這將促進員工對工作意義和價值的認識進一步深化(Wright,Cropanzano,2004)[22],從內心深處激發員工的創新熱情和意愿,進而產生更多的創新行為。因此,工作幸福感越高的人,其創新績效理應更強。事實上,工作幸福感促進員工創新績效改善的結論已經得到了學者們的支持(王曉莉,2015[28];Amabile et al.,2005[29])。基于此,本研究提出:

假設3:工作幸福感與員工創新行為正相關。

(四)工作幸福感在雇主品牌與員工創新行為關系中的中介作用

根據行為理論可知,有效的人力資源管理實踐在組織中不應該是一個被動的角色,它應該通過招聘、培訓、考核、薪酬等各個模塊環節的合理設計,向組織員工傳遞組織支持的,期望的角色行為(蔣建武,趙曙明,2007[30];張正堂,劉寧,2005[31])。在以知識運營為經濟增長方式的知識經濟時代,創新對企業有效贏得市場競爭及實現可持續發展意義重大[32],員工的創新行為可能給企業乃至整個行業帶來一場顛覆性的革命,能夠給組織帶來高績效,因而創新是組織對員工的角色期待。對員工來說,如果其實際工作體驗和雇主的承諾吻合程度越高,員工就會不斷自我發展新的知識和技能來滿足企業的需要[33]。一個好的雇主優勢在于他能給員工好的工作條件及薪酬福利,同時又積極營造尊重員工、信任員工等的組織氛圍,這就使得組織內部信任程度高,知識轉移渠道多,因而能激發員工更多的創新行為[34]。然而創新又離不開個體主觀能動性的發揮,個體的心理動力是影響員工創新的重要因素。工作幸福感作為員工對目前工作及工作狀態整體質量的感知和評價,它與心理動力的重要因素-情緒密切相關。工作幸福感高的人擁有更多的積極情緒,而積極的情緒狀態有助于個體打開思路、產生創造性的觀念和行為,因而工作幸福感是一個很好的心理變量。與此同時,雇主品牌能從外在表象和內在滿足上去影響員工的工作幸福感。外在表象上,雇主品牌通過提供員工較好的薪酬福利和身份形象,使員工在跟自己過去的雇傭經歷或者別人的雇主經歷比較時更有成就感和滿意感,從而提升自身的幸福感;在內在滿足上,雇主品牌通過滿足員工的各種自主、關系及能力等多方面的需要,促使個體內在目標的達成,從而體會到更高工作幸福感。綜上所述,本研究認為,工作幸福感能在雇主品牌與員工創新行為間起到橋梁作用。基于此,本研究提出:

假設 4:工作幸福感在雇主品牌與員工創新行為的關系中起中介作用。

(五)職業韌性在工作幸福感與員工創新行為關系中的調節作用

作為組織創新的基礎與源泉,員工創新是一個復雜的過程,它不僅受組織及個體心理因素的影響,而且與個體特質因素密切相關。因此,在構建起個體心理因素對創新行為影響的中介效應模型后,還需要考慮個體心理因素與個體特質因素的交互作用,以更全面地解釋創新行為的內在激發機制。作為幫助個體從職業逆境、沖突及失敗中迅速彈回的一種能力(Youssef,Luthans,2007)[35],職業韌性正是這樣一個重要的個體特質因素。職業韌性感高的人抗挫折的能力愈強,在經受高強度的工作壓力時,職業衰竭的水平較低。與此同時,抗挫折能力越高的個體在工作過程中體驗到的負性情緒越少(羅利,周天梅,2015)[36]。相反,抗挫能力越低,個體體驗到的挫折感越強,因而整體幸福感越低,其表現出來的負性情緒也越多;而抗挫能力越強,個體對生活質量的評價會更高,會體驗到更多的幸福感(Massey,Garnefski,Gebhardt,2009)[37]。從這個邏輯我們可以看出,當其職業韌性感較高時,工作幸福感低的個體對工作生活的積極評價得到提升,表現出更高的工作幸福感,進而影響員工的創新行為。與此同時,工作幸福感高的個體,因職業韌性對員工創新行為的積極影響,也會表現出更多的創新行為。也就是說,職業韌性對二者的關系有調節作用。基于此,本研究提出:endprint

假設5:職業韌性在工作幸福感與員工創新行為的關系中起調節作用。在相同的工作幸福感狀態下,擁有較高職業韌性的人表現出較高的創新行為。

綜合上述假設,繪制出本項研究的理論模型如圖1:

三、研究方法

(一)研究樣本與調查過程

在本項研究中,雇主品牌是組織層面的變量,而工作幸福感、員工創新行為及職業韌性是員工的變量,屬于一個多層數據模型,因而研究采用多層分析的方法進行。考慮到本項研究主要是討論員工的創新行為,因而所調查的組織層面的企業以科技企業為主。同時為了使研究具有一定代表性,本項研究在組織層樣本的確立上采用配額抽樣法,從東、中、西部各抽取一定的企業作為研究對象,基于自身資源,東部我們選取浙江、廣州、上海、北京4個省市作為我們的取樣范圍,中部我們選取湖南、湖北、山西作為我們的取樣范圍,西部我們選取貴州和四川作為我們的取樣范圍。對于員工層面的樣本,我們在選定的企業內部采用隨機抽樣方式,通過“滾雪球”的方式在每個企業收集10—20個樣本。為了避免共同方法變異的影響,調研問卷分為雇主品牌問卷和員工行為問卷,并通過兩種方式完成問卷的收集。一是分不同時段由同一批員工填寫兩部分問卷,這部分企業的問卷主要是通過網絡調查方式完成;第二種方式是在同一時間段由不同員工共同完成問卷,也就是一部分員工填寫雇主品牌問卷,一部分員工填寫員工行為問卷,經配對形成一份完整問卷。問卷調查工作于2016年2月開始,歷時三個月,到4月底共回收92家企業1084份問卷。經過嚴格的問卷質量檢查,剔除不合格的問卷,最終保留81家企業的946份問卷。在最終得到的有效樣本問卷中,按性別劃分,男性426人,女性520人;按年齡劃分,25歲及以下80人,26至30歲343人,31至35歲313人,36至41歲169人,41歲及以上41人;從學歷來看,大專以下57人,大專320人,本科470人,碩士及以上99人;從調查樣本的職位來看,普通員工378人,基層管理者314人,中層管理者191人,高層管理者63人;從在職時間看,1年以下70人,1—2年204人,3—5年332人,6—10年206人,11年及以上134人。

(二)研究工具及檢驗

1.測量工具及其信度與結構效度檢驗

雇主品牌量表由朱勇國、丁雪峰等人(年份)開發的工作體驗量表及張宏(2014)開發的內部雇主品牌測量量表改編而成。該量表包含薪酬福利、工作安排、個人發展、企業實力、企業形象等5個維度,包括“我們企業員工的薪酬與績效掛鉤”、“我們企業能根據員工的實際能力安排合適的工作內容”、“我們企業為員工提供持續的培訓機會”、“我們企業具有很強的影響力”、“我們企業充滿友善的文化氛圍”等24個題項[38]。信度分析表明,量表的Cronbachs a系數值為0.960;驗證性因子分析顯示,量表的X2/df=4.935;GFI=0.901;AGFI=0.882;NFI=0.923;

IFI=0.912;CFI=0.912;RMSEA=0.092,各項指標均達到了可接受的水平,表明量表有較好的信度和結構效度。

員工創新行為量表采用由王貴軍(2011)[39]在Zhou和Gcorge(2001)[40]開發的員工創新行為基礎上修訂的問卷。該量表包含了“創新行為的產生”與“創新行為的應用”2維度,包括“我會去關注工作、部門、單位或市場中不常出現的問題”、“我會將新的構想和方法應用到日常工作中去改善工作流程、技術、產品或服務”等12個題項。信度分析表明,量表的Cronbachs a系數值為0.957;驗證性因子分析顯示,量表的X2/df=3.873;GFI=0.947;

AGFI=0.910;NFI=0.971;IFI=0.9752;CFI=0.975;RMSEA=0.078,各項指標均達到了可接受的水平,表明量表有較好的信度和結構效度。

工作幸福感量表采用Pavot和Diener(2009)[41]開發的單維度問卷,包括“我的工作讓我感覺幸福”、“我對我的工作狀況感到滿意”、“迄今為止,我已經得到了我希望在工作中擁有的那些重要東西”等5題項。信度分析表明,量表的Cronbachs a系數值為0.913;驗證性因子分析顯示,量表的X2/df=1.685;GFI=0.998;AGFI=0.989;NFI=0.999;IFI=0.999;CFI=0.999;

RMSEA=0.027,各項指標均達到了可接受的水平,表明量表有較好的信度和結構效度。

職業韌性量表基于中國香港嶺南大學的Siu(2009)[42]開發的職業韌性問卷改變而成,單維度包括“工作中遇到挫折時,總是很快從中恢復過來,并繼續前進”、“發現自己在工作中陷入了困境,能想出很多辦法擺脫出來”、“我通常對工作中的壓力能泰然處之”等9個題項。信度分析表明,量表的Cronbachs a系數值為0.889;驗證性因子分析顯示,量表的X2/df=4.323;GFI=0.977;AGFI=0.954;NFI=0.974;IFI=0.98;CFI=0.98;RMSEA=0.059,各項指標均達到了可接受的水平,表明量表有較好的信度和結構效度。

2.聚合檢驗

在本項研究中,因組織層面的雇主品牌是由員工層面的雇主品牌感知聚合所得,按照Bliese(2000)的觀點,由個人層面聚合到組織層面,必須先進行聚合檢驗,看聚合是否能得到實證的支持[43]。聚合可行的指標通常包括組內一致性(Within-Group Agreement)、跨級相關系ICC(1)(Intra ClassCorrelation(1)及個人層次變量聚合成群體層次變量的信度ICC(2)(Intra Class Correlation(2)等三個指標。通過計算,最終得到81家企業的rwg(j) 平均值為0.98,ICC1、ICC2值分別為0.668和0.993,分別大于0.7、0.12及0.7三個臨界值。endprint

3.共同方法偏差檢驗

問卷調查中常因為預測變量與效標變量得分由相同的人群給出以及構念問項中有太高或太低的社會稱許性等原因,引起預測標量與效標變量的共變而導致系統誤差。在本項研究中,在問卷來源方面我們事前做了預防處理,由不同人群或者相同人員在不同時間填寫,起到了降低共同方法偏差對研究結果的影響。然而,因為我們的問卷構念中雇主品牌與員工創新行為含有較高的社會稱許性,容易產生共變,因而我們有必要評估共同方法偏差的潛在影響。在本項研究中,我們采用 Harman 單因子分析法對可能存在的共同變異進行探討。將本項研究所有題項放入SPSS中進行未旋轉的因子分析,結果析出了14個特征值大于1的因子,累積方差解釋百分比為71%,第一個因子解釋方差百分比為32.248%,占總變異的45.42%,盡管這數值略顯偏大,但這一因子并沒有解釋所有變量絕大部分變異,因此可以認為共同方法偏差在研究的可接受范圍之內。

四、數據分析與結果

(一)描述性統計和相關分析

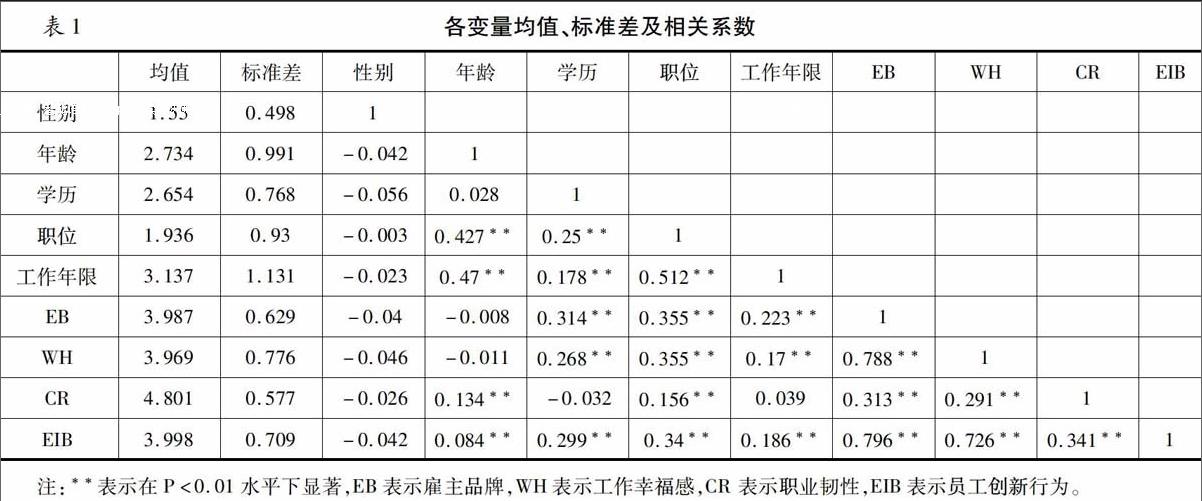

本研究的控制變量包括性別、年齡、學歷、職位和工作年限,雇主品牌是自變量,工作幸福感是中介變量,職業韌性是調節變量,員工創新行為是因變量,研究變量的描述性統計及相關分析結果如表1所示。相關分析結果表明,雇主品牌與工作幸福感及員工創新行為相關性均達到了非常顯著的水平;同時,職業韌性和工作幸福感及員工創新行為也顯著相關,相關分析為本研究進一步對變量間相互關系的探索奠定了良好基礎。

(二)研究假設檢驗

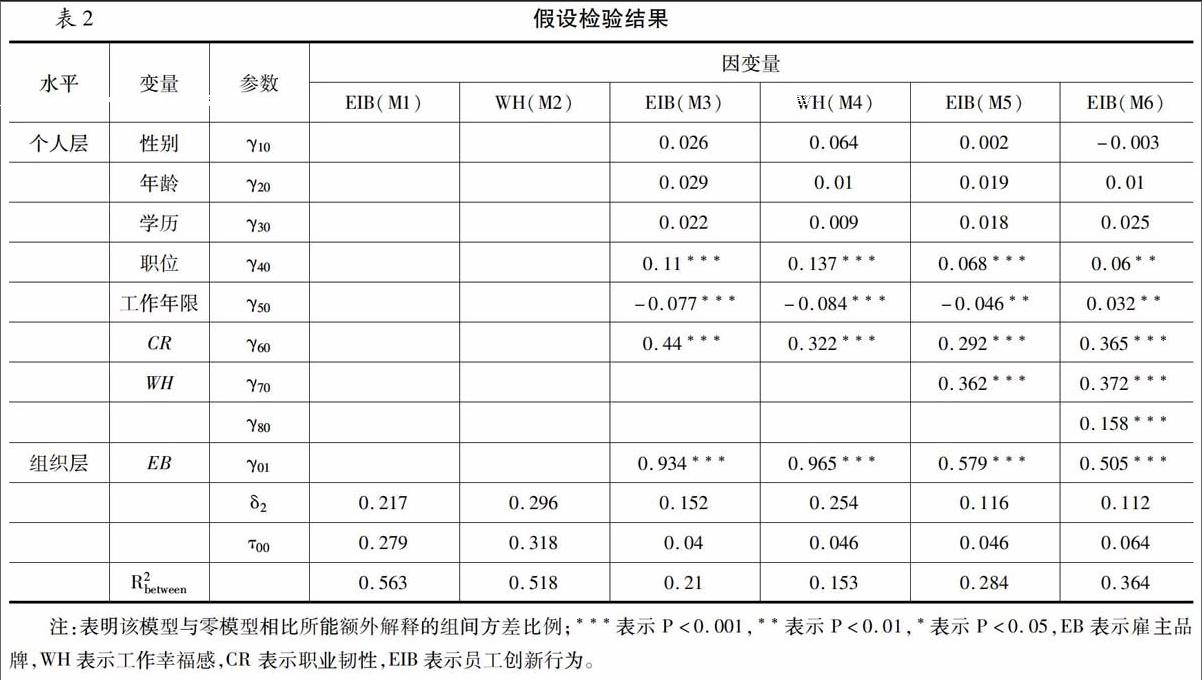

從模型結構我們可以看出,本研究設計的是一個有調節效應的2-1-1型跨層中介模型。依據溫忠麟、張雷、侯杰泰等人(2006)[44]、Zhang(2009)[45]及方杰(2010)等人[46]的研究可知,本研究設計的模型可以通過以下五個步驟進行:首先,檢驗員工創新行為與工作幸福感在組織層面是否有顯著差異;其次,檢驗雇主品牌對員工創新行為的主效應是否成立;第三,檢驗雇主品牌與工作幸福感的直接效應是否成立;第四,檢驗工作幸福感的中介效應是否成立,即做員工創新行為對雇主品牌、工作幸福感、職業韌性的回歸,通過判斷雇主品牌及工作幸福感的系數和顯著程度去判斷中介效應是否成立,倘若雇主品牌系數顯著,但回歸系數變小,說明是部分中介;若雇主品牌系數不顯著,但工作幸福感系數顯著,說明工作幸福感完全中介;第五,檢驗職業韌性的調節效應是否成立,即做因變量員工創行為對雇主品牌、工作幸福感、職業韌性及工作幸福感和職業韌性交互項的回歸,若交互項系數顯著,則說明職業韌性調節效應成立。與此同時,根據Hofmann和Gavin(1998)的建議,在研究中對個體層次變量進行總平均中心化處理,以提高截距的解釋力[47]。為避免多重共線性,對組織層面變量沒有進行總平均中心化處理。按照此思路建立方程,采用多層線性模型(HLM)進行回歸,得出建設檢驗結果如表2所示。

從假設檢驗結果的模型1(M1)可以看出,員工創新行為組間方差,P<0.001,表明組間方差是顯著的,此外,組內方差由此計算出ICC1=0.563,表明員工創新行為總方差中有56.3%來自組間方差,數據具有明顯的多層特征,可以進行下一步檢驗;同理,從模型2(M2)可以看出,工作幸福感組間方差,P<0.001,表明組間方差是顯著的,此外,組內方差由此計算出ICC1=0.563,表明工作幸福感總方差中有56.3%來自組間方差,數據具有明顯的多層特征,可以進行下一步檢驗;從模型3(M3)結果我們可以看出,在控制性別、年齡、學歷、職位、工作年限等變量后,雇主品牌對員工創新行為有顯著的正向影響(Y01=0.934,P<0.001),說明主效應成立,假設1得到檢驗;從模型4(M4)可以看出雇主品牌對工作幸福感有顯著的正向影響(Y01=0.965,P<0.001),說明雇主品牌對工作幸福感的直接效應成立,假設2得到檢驗;模型5(M5)說明工作幸福感對員工創新行為有顯著的正向影響(Y01=0.362,P<0.001),且工作幸福感在雇主品牌與員工創新行為間有部分中介作用(顯著,系數值從0.934降低至0.579),假設3、假設4得到檢驗;從模型6(M6)我們可以看出,當把雇主品牌、工作幸福感、職業韌性及工作幸福感與職業韌性的交互項等變量一起放進方程中做員工創新行為的回歸后,雇主品牌、工作幸福感、職業任性及工作幸福感與職業韌性的交互項系數顯著(Y01=0.158,P<0.001),說明職業韌性的調節效應成立,假設5得到檢驗。

為了更直觀地反映職業韌性在工作幸福感與員工創新行為關系中的調節效應,本研究根據 Aiken 和 West(1991)提供的交互作用圖繪制方法繪制出如圖2所示的交互作用圖[48]。從圖2可以看到,與低職業韌性的員工相比,高職業韌性的員工創新行為的回歸線較陡,即在高職業韌性條件下,員工的創新行為相對較多。與此同時,在相同的工作幸福感狀態下,擁有較高職業韌性的人表現出相對較高的創新行為,假設 5 再次得到驗證。

五、結論、啟示與不足

(一)研究結論

利用81個企業的946個樣本,本文實證檢驗了雇主品牌對員工創新行為的影響效應及其影響機制,得出以下研究結論:

(1)雇主品牌對員工創新行為及工作幸福感有正向影響,而且工作幸福感在雇主品牌與員工創新行為之間有部分中介作用。也就是說,當企業的人力資源管理活動給員工帶來良好的雇傭體驗,形成一種人力資源服務產品品牌時,不僅能提升員工的工作幸福感,而且能有效激發員工的創新行為。

(2)職業韌性對工作幸福感和員工創新行為之間具有調節作用。也就是說,除了通過改變組織環境因素外,還可以通過改善個體的職業韌性水平來促進員工的創新。

(二)管理啟示

從研究結論看,本文的所有假設均得到檢驗,研究結果對企業管理有一定啟示。首先,雇主品牌對員工創新行為影響機制的成立,給企業人力資源管理提供了一個新的關注點。在新雇主經濟時代,互聯網、微博、微信等使組織與員工之間的距離變得越來越小,員工比以往任何時候更能自由地表達他們自身的情感變化、價值訴求及對企業的認知,因而企業應該精準定位其雇主品牌價值,企業的各種人力資源管理政策應該定位于尊重、關心、信任員工的基礎之上,從塑造良好雇傭關系角度去開展各種人力資源管理實踐,從而通過雇主品牌建設來獲得超額附加價值。另外,雇主品牌作為企業的一種人才管理戰略,最重要的是要讓員工感知到企業的努力狀況,從朱勇國等學者(2015)[49]的研究結果看,盡管國內很多企業在雇主品牌建設方面做出了一些努力,但由于企業普遍缺乏雇主品牌傳播意識,企業內部員工和潛在員工的認同度并不高,雇主品牌的識別、競爭和增值功能沒有得到充分發揮。因此,對國內企業來說,主動利用公司網頁傳播雇主品牌價值,與員工共享企業信息,積極參與第三方雇主品牌評選及積極傳播雇主品牌形象勢在必行。只有當內部員工在組織的雇傭體驗與組織宣揚的一致時,才會在員工之間形成良好的口碑,真正促進員工的創新行為。endprint

其次,要重視員工工作幸福感的提升,讓員工在工作中擁有更多快樂情緒和自我價值實現體驗。從幸福快樂論的哲學基礎可知,快樂是員工幸福的基礎,快樂是需要與欲望的函數。對組織來說,通過給個體提供更多功能性、情感性和心理性的利益組織去滿足員工日益增長的各項需要,通過積極的情感交流,培養員工感恩、愛、堅持等優秀品質,降低員工的欲望,這些均有利于員工幸福感的提升。另外,從幸福實現論的哲學基礎可知,自我價值的實現是工作幸福感中深刻、持久的部分,它能在較長時間內影響個體的心理和行為,是工作幸福感的最高表現形式。因此,對企業來說,與員工多交流溝通,主動了解員工的心理訴求,和員工一起制訂好職業生涯規劃,明確各階段的任務,在工作中給予員工更多的關心和支持,幫助個體提升完成階段目標的工作能力,最終促使員工個人目標的實現,這對提升員工工作幸福感具有重要意義。

第三,要重視員工職業韌性的培養。從組織行為學知識可知,職業韌性在個體特質中是一個容易發生改變的變量,它常用關系網絡、風險承擔、獨立性、持續學習、自我效能及靈活性等變量描述和衡量,易受個體內在力量、組織環境、職業認同及社會支持等因素的影響。因此,對企業來說,可以從塑造積極健康的人格特質入手,通過樹立榜樣、成就動機培養、個人職業導師等去提高個體的內在心理力量,通過塑造和諧的人際關系氛圍、給員工較大的自主權和決策權及讓工作有一定的挑戰性等支持的管理環境去提高員工的自我效能感,通過職業履歷法、心理輔導、角色扮演、情景模擬等手段去對員工職業韌性能力進行干預,改善員工的職業韌性水平,進而提高員工的創新績效。

(三)研究不足

在本項研究中,由于調查問卷所涉及的題目很多是一些與企業或者個人積極因素有關的變量,因而很難避免社會稱許性問題,這個從同源方差檢驗的情況看還是有一定影響的。另外,假設檢驗采用的是多層線性模型(HLM),盡管其能很好地解決組間差異帶來的誤差,但其對處理數據要求最好是顯變量,但本文所研究的幾個變量均是潛變量,因而在計算變量值時是均是采用潛在測量項的平均值,這會給實際結果帶來一定誤差,但目前理論界在這一點上也還沒有開發一種像EQS、AMOS等能直接對潛變量進行處理的工具,這也是下一步可以去研究的課題。此外,在研究取樣方面,由于個人資源及精力的局限,樣本的選擇大都集中在自己同學、朋友等熟人圈子內,同時,朋友們很多也是找的他們的熟人,因而樣本的覆蓋范圍有一定的局限性,在一定程度上可能會影響研究結果的推廣性。

參考文獻:

[1]Liu,D,Chen,X.P,&Yao,X.From autonomy to creativity:The critical role of harmonious passion[J].Chinese Management Insights,2012,1:21-23.

[2]Anderson N,Potocnik K,Zhou J.Innovation and creativity in organizations:A state-of-the-science review,prospective commentary,and guiding gramework[J].Journal of Management,2014,40(1):1297-1333.

[3]楊萱,羅飛.中小板上市公司高管團隊特征與企業創新行為關系研究[J].財經論叢,2016(5):87-95.

[4]Liu D,Gong Y,Zhou J,et al.Human resource systems,employee creativity,and firm innovation:the moderating role of firm ownership[J].Academy of Management Journal,2016.

[5]王永悅,段錦云.人力資源實踐對員工創新行為的影響_心理契約破裂的中介作用及上下級溝通的調節作用[J].心理科學,2014,37(1):172-176.

[6]張瑞娟,孫健敏,王震.承諾型人力資源管理實踐、員工工作投入與創新行為的關系[J].重慶大學學報(社會科學版),2014,20(4):73-79.

[7]何潔.高績效人力資源實踐如何激發員工創造力:自我決定視角[J].當代經濟管理,2013,35(4):52-56.

[8]Collins C J,Smith K G.Knowledge exchange and combination:The role of human resource practices in the performance of high-technology firms[J].Academy of management journal,2006,49(3):544-560.

[9]Meyer J P,Smith C A.HRM practices and organizational commitment:Test of a mediation model[J].Canadian Journal of Administrative Sciences,2000,17(4):319-331.

[10]苗元江.工作幸福感概觀[J].經濟管理,2009,31(10):179-186.

[11]張劍,張建兵,李躍,Deci.促進工作動機的有效路徑:自我決定理論的觀點[J].心理科學進展,2010,18(5):752-759.

[12]Berthon P,Ewing M,Li L H.Captivating company:dimensions of attractiveness in employer branding[J].International Journal of Advertising the Review of Marketing Communications,2005,24(2):151-172.endprint

[13]Rogers F.Engaging employees to live the brand[J].Strategic HR Review,2003,2(6):34-37.

[14]Edwards M R.An integrative review of employer branding and OB theory[J].Personnel Review,2010,39(1):5-23.

[15]Martin G,Beaumont P,Doig R,et al.Branding:A New Performance Discourse for HR?[J].European Management Journal,2005,23(1):76-88.

[16]Gzükara I,Hatipoˇglu Z.The effect of employer branding on employees,organizational citizenship behaviors[J].International Journal of Business Management and Economic Research,2016,7(1):477-485.

[17]Robertson A,Khatibi A.The influence of employer branding on productivity-related outcomes of an organization[J].The IUP Journal of Brand Management,2013,10(3):17-32.

[18]Vaijayanthi P,Roy R,Shreenivasan KA,Srivathsan J.Employer branding as an antecedent to organisation commitment:an empirical study[J].International Journal of Global Business,2011,4(2):91-106.

[19]Martin G,Gollan P J,Grigg K.Is there a bigger and better future for employer branding? Facing up to innovation,corporate reputations and wicked problems in SHRM[J].The International Journal of Human Resource Management,2011,22(17):3618-3637.

[20]Bretones F D,Gonzalez M J.Subjective and occupational well-being in a sampleof mexican workers[J].Social Indicators Research,2011,100(2):273-285.

[21]王佳藝,胡安安.主觀工作幸福感研究述評[J].外國經濟與管理,2006,28(8):49-55.

[22]Wright T A,Cropanzano R.The role of psychological well-being in job performance:A fresh look at an age-old quest[J].Organizational Dynamics,2004,33(4):338-351.

[23]Slemp G R,Vella-Brodrick D A.Optimising employee mental health:The relationship between intrinsic need satisfaction,job crafting,and employee well-being[J].Journal of Happiness Studies,2014,15(4):957-977.

[24]胡三嫚,鐘華.工作不安全感、自我感知可雇傭性與工作幸福感的關系[J].中國臨床心理學雜志,2015,23(2):321-325

[25]Hoeven C L T,Zoonen W V.Flexible work designs and employee well-being:examining the effects of resources and demands[J].New Technology Work & Employment,2015,30(3):237-255.

[26]Kleysen R F,Street C T.Toward a multi-dimensional measure of individual innovative behavior[J].Journal of Intellectual Capital,2001,2(3):284-296.

[27]黃亮.中國企業員工工作幸福感的維度結構研究[J].中央財經大學學報,2014(10):84-92.

[28]王曉莉.工作幸福感與員工創新行為的關系研究—工作家庭沖突的調節作用[J].企業經濟,2015,146(4):116-122.

[29]Amabile TM,BarsadeS G,MuellerJS,et al.Affect and creativity at work[J].Administrative Science Quarterly,2005,50:367-403.

[30]蔣建武,趙曙明.戰略人力資源管理與組織績效關系研究的新框架:理論整合的視角[J].管理學報,2007,4(6):779-782.endprint

[31]張正堂,劉寧.戰略性人力資源管理及其理論基礎[J].財經問題研究,2005,254(1):75-81.

[32]劉培森,李后建.企業創新來源:信貸市場還是股票市場[J].貴州財經大學學報,2016,181(2):37-50.

[33]任華亮.員工的自我發展訴求能否帶來創新?——基于價值觀的視角[J].財經論叢,2016(2):81-88.

[34]孫慧琳.團隊斷裂帶與新產品研發團隊創新績效研究——團隊快速信任和知識轉移渠道的情境機制[J]財經理論與實踐,2015(5):126-132.

[35]Youssef C M,Luthans F.Positive organizational behavior in the workplace:The impact of hope,optimism,and resilience[J].Journal of Management,2007,33(33):774-800.

[36]羅利,周天梅.中學生感恩與主觀幸福感的關系:抗挫折能力與社會支持的中介作用[J].心理發展與教育,2015,31(4):467-474.

[37]Massey E K,Gebhardt W A,Garnefski N.Self-generated goals and goal process appraisals:relationships with sociodemographic factors and well-being[J].Journal of Adolescence,2009,32(3):501-518.

[38]張宏.雇主品牌對對工作產出的影響機制研究[D].吉林:吉林大學,2014.

[39]王貴軍.心理契約感知與員工創新行為[D].武漢:武漢大學,2011.

[40]Zhou J,George J M.When job dissatisfaction leads creativity:Encouraging theexpression of voice[J].Academy of Management Journal,2001,44(4):682-696.

[41]Pavot W,Diener E.Review of the satisfaction with life scale[J].Psychological Assessment,2009,5(2):164-172.

[42]Siu O L,Hui C H,Phillips D R,et al.A study of resiliency among Chinese health care workers:Capacity to cope with workplace stress[J].Journal of Research in Personality,2009,43(5):770-776.

[43]Bliese,P.D.,2000,Within-group Agreement,Non-independence,and Reliability:Implications for Data Aggregation and Analysis,In Klein,K.J.,Kozlowski,S.W.J.,(Eds.),Multilevel Theory,Research and Methods in Organizations:Foundations,Extensions,and New Directions,San Francisco,CA:Jossey-Bass.

[44]溫忠麟,張雷,侯杰泰.有中介的調節變量和有調節的中介變量[J].心理學報,2006,38(3):448-452.

[45]Zhang Z,Zyphur M J,Preacher K J.Testing multilevel mediation using hierarchical linear models:Problems and solutions[J].Organizational Research Methods,2009,12(12):695-719.

[46]方杰,張敏強,邱皓政.基于階層線性理論的多層級中介效應[J].心理科學進展,2010,18(8):1329-1338.

[47]Hofmann D A,Gavin M B.Centering decisions in hierarchical linear models:Implications for research in organizations[J].Journal of Management,1998,24(5):623-641.

[48]Aiken,L.S.,West S.G.,1991,Multiple Regression:Testing and Interpreting Interactions,Sage,Thousand Oaks,CA.

[49]朱勇國,丁雪峰.互聯網時代的雇主品牌管理[M].北京:中國勞動社會保障出版社,2015.

A Study on the Relationship between Employer Brand and Employees Innovative Behavior

JIANG You-wen, WANG Zhen-min, SONG Jin-cheng

(Guizhou University of Finance and Economics,School of Business Administration,Guiyang Guizhou 550025,China)endprint

Abstract:

This article aims to reveal the influence mechanism of employer brand on employees innovative behavior.With employee innovation behavior as dependent variable, employer brand as independent variable, working happiness as mediating variable, career resilience as moderating variable,the author constructs a mechanism model among variables. Using the data of 946 employees from 81 companies and HLM analysis technique,results are shown as follows: firstly,employer brand has significantly positive effects on working happiness and employees innovative behavior; secondly,working happiness has significantly positive effect on employees innovative behavior,and also partially plays a mediating role in the relationship between employer brand and innovative behavior; thirdly,career resilience plays a positive moderation role in the relationship between working happiness and employees innovative behavior,namely career resilience with higher degree leads to stronger effect of working happiness on innovative behavior.These findings not only help to further enrich the achievements of employer brand and innovative behavior theory ,but also provide useful inspiration for human resource management practice.

Key words:

employer brand; employees innovative behavior;working happiness; career resilienceendprint