近代杭州廣濟麻風院的建立及其歷史影響

王思齊 聞 霞 王景權

·病例報告·

·醫苑軼事·

1浙江德清縣高級中學,浙江德清,313200

2浙江省皮膚病防治研究所,浙江德清,313200

王景權,E-mail:wjingquan@126.com

近代杭州廣濟麻風院的建立及其歷史影響

王思齊1聞 霞1王景權2

麻風是由麻風桿菌引起的一種慢性傳染病,歷史上被視為一種不治之癥,1887年英國傳教士梅藤根(梅鈍根,梅藤更,Dr. David Duncan Main,1856~1934)在杭州設立了廣濟麻風院[1],收容治療麻風患者,為中國明清以來麻風隔離救治傳統注入了西方元素[2],逐漸引領了近代中國麻風救治的潮流,在近代中國麻風救治歷史上具有獨特的地位,產生了重要影響。

1 建立背景

1840年鴉片戰爭后,西方傳教士進入中國,萌生了通過醫學手段促進傳教事業的想法。中國廣泛流行的可怕惡疾麻風病,成為了西方醫學傳教運動的重要載體。西方最早來華的傳教士之一東印度公司的來華醫生郭雷樞(Thomas Richardson Colledge)曾上書中國基督教醫學會:“對救濟人類痛苦,醫治可怕惡疾,須有所貢獻”[1]。此外西方宗教典籍《圣經》中有許多救治麻風的訓示,救治麻風為顯現遵從上帝意旨的最佳體現,因此這也促進了西方傳教士在中國開展麻風救治活動。

早在杭州1896年開埠之前,已有許多傳教士相繼進入杭州進行傳教布道濟貧活動。這些傳教士中英國人梅藤根創立了廣濟麻風病院,據《麻瘋季刊》介紹:“清光緒初年,英國醫士梅公藤更,攜其夫人來華,僑居于浙省杭州,行醫傳道。鑒于杭垣患麻風者眾多,且難治而易傳染也。遂本基督博愛之旨,創立一專收麻風病人之醫院于大方伯之廣濟產科局舊址”[3]。

杭州廣濟麻風病院建立過程中麻風救濟會(Missions to Lepers)也發揮了作用。麻風救濟會(Missions to Lepers)是1874年由英國人韋爾斯利·貝利(Wellesley C. Bailey)在愛爾蘭創立的,目的是救治印度及世界各地的麻風病人及其孩子,它成立不久就在世界各地開展了麻風救治活動,并更名為國際麻風救濟會(The Leprosy Mission International ,TLMI)。麻風救濟會首次在中國開展活動是1887年,它資助英國圣公會(Church Missionary Society)在杭州設立了廣濟麻風病院,日后也長期給予資助,對于麻風院的運行起到了重要作用[4]。

2 發展演變

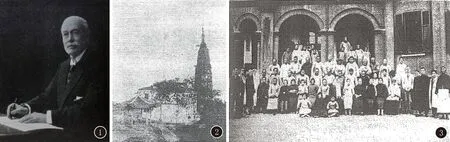

2.1 梅藤根院長時期(1887-1926年) 1887年,梅藤根(圖1)在醫療過程中將幾個麻風病人收入廣濟醫院私人病房,由此開啟了杭州廣濟麻風病院的歷史[5]。梅藤根出生于英國蘇格蘭柯克邁克爾(Kirkmichael),1881年到1927年受英國圣公會(the Church Missionary Society)派遣作為醫學傳教士在中國工作[6]。鑒于中國的麻風病人較多,他向在愛丁堡的麻風救濟會求助,1891年在廣濟醫院(The Hospital of Universal Benevolence)的空地上建立了一座單獨的房屋收治男性麻風病人[5]。1892年又建成一座,后來轉變為男麻風病房和女麻風病房[7]。“嗣因是處廲比市場,易與常人相雜,遂于光緒念二年(1896年)移建于西湖之寶石山麓。其地比城中寬暢,設備亦較完善,時有病人三十余”[3]。當時購買了寶石山麓土地六畝五分,麻風病院建于保俶塔與來鳳亭之間(圖2),為西式建筑,有醫療用房二十余間[8]。1909年,麻風女病院有3例病人,男麻風院則有40例病人。不過因為寶石山土地糾紛等原因,又不得不另覓新址[9]。“旋又因民國成立,闢治西湖,來游者日益眾多。為預防傳染計,再遷為佳。及民國三年(1914年),而松木場徐家灣山上之新院已成......時建男女麻瘋院各一所,男院房屋宇寬大,樓高三層,闢病室十余間。......女院洋式平屋三間。.....越數年....將原有女麻瘋病院之平房屋,改建一規模宏大之洋式樓房,內有病房十余間,廚房,浴室,客廳,禮堂俱備焉。屋成于民國十有三年(1924年)”[3]。1915年麻風病院最終遷移到杭州附近的松木場,當時男麻風病院已經比較完善[5]。而女性則遷移到松木場的臨時住處,直到1923年女子麻風病院啟用[5]。中華麻風救濟會干事長鄔志堅當時曾經專門對新院進行了考察:“分男女二部,房屋寬敞、設備完善,有常駐醫生一人,施用新式注射;院址臨山面湖,空氣清潔,遠隔塵囂,尤稱方便,吾國麻瘋院中,無出其右者”[10]。1924年時該麻瘋院有麻瘋病人六七十人之多。“患者只須第一次交納掛號費五元之外,以后終生不納分文費用,一直要養到他們天年告終為止”[11]。

廣濟麻風病院初期在麻風治療方面進展不理想,梅藤根在他的論文《說麻風》中寫道:“患者之入我院也,即飧以清氣,飽以厚味,處以佳境,進以藥石。藥品之新產者,吾人過譽之,言其效已治數人”“比以納司丁Nastin,撒摩印Samoin ,來潑林Lepralin等諸新劑,吾人用之者素。初用之略顯其功,久久則否,且僅見于一二,其他或反為劇,或止而不移,其實效者皆腦部之變,豈真藥石之功哉”[12]。他將工作重點放在安慰患者心靈與傳教之中[13]。在梅這位傳教士看來,診療麻風和向麻風患者傳教都是自己作為基督徒的責任[10]。1916年,梅注意到菲律賓古嶺麻風村使用大楓子油,成功治愈兩人。隨后,在廣濟麻風病院中開始使用大楓子油進行治療,并取得了一定的效果。1920年開始到20世紀30年代初期,Dansey Smith醫生長期在杭州廣濟麻風病院實驗各種治療麻風的制劑,使廣濟醫院進入了科學治療麻風的新時代[5]。積極籌措經費,確保麻風病院運轉是梅藤根的重要工作,他曾經在回復鄔志堅的信中寫道:“如果你手頭寬裕,很希望你些少幫助我們點經費。你當然曉得我們的事業,完全仰給于萬國麻瘋救濟會的,如果你能夠減少他們經濟上的擔負,他們將怎樣的歡迎啊”[14],他本人也定期到杭州廣濟麻風院坐診、視察,包括他的中國學生、助手和妻子佛羅倫斯·南丁格爾·斯密斯(Miss Florence Nightingale Smith)都曾經參與到麻風救治工作中來,均為杭州廣濟麻風院的創立和運作付出了很大的努力。梅藤根和他的妻子1926年12月7日返回英國愛丁堡,結束他45年在中國的服務生涯[15]。此時麻風病院有60多名住院病人,其中60%有一定勞動能力,對患者的治療長達8年、10年甚至30年,有許多患者通過大楓子治療完全治愈。麻風院通常有一位住院醫生負責大楓子治療工作,護士和護工包扎傷口,照顧他們的生活,除了那些能夠負擔自己費用的病人外,其他所有病人均免費提供衣服、被單、床鋪、食物[16]。

2.2 譚信院長時期(1926-1927) 梅藤根回國以后,廣濟醫院院長一職空缺,圣公會派出傳教士譚信(Dr. HubertGordon Thompson-Ch. B., M.D.(Liverpool, UK),F.R.CS、1878-1953)來到杭州。當時五卅慘案的影響尚未平息,圣公會希望即將上任的譚信可以將廣濟醫院重新帶回正軌。譚信1906年6月5日開始在北海普仁醫院和普仁麻風醫院工作多年。1915年到昆明籌建惠滇醫院,并任院長。1926年的11月底,譚信順利到達杭州,接替梅藤根成為杭州廣濟醫院的新一任院長。但好景不長,1927年2月17日,國民革命軍進入杭州,2月25日,部分學生和工農群眾以及革命黨人襲擊占領了廣濟醫院及其附屬機構[17],麻風病院工作也受到了一定影響。1927年3月,廣濟麻風病院被浙江省政府接管[18]。在這一動蕩時期,雖然麻風病院人心不穩,但是麻風病院醫療活動還是基本慣性運行,病人治療未受大的影響。1927年黃凌萃記述總計兩院男女麻風病人有六十余人[3]。中華麻風救濟會當時記載:“汕頭人鄭重新君,患瘋有年。于民國十五年十月離家別妻,跋涉重洋,決志求治惡疾。經本會之介紹,杭州廣濟分院醫治,半月前鄧君接家中來電,得悉老父有疾,意欲回家省親。遂請醫生檢驗有無傳染危險,醫生詳驗一遍,體中已無麻瘋桿菌,于是醫院給予治愈證,許其回家。.......余等一則祝鄭君更生,一則稱頌廣濟醫院奇偉的成績。現該院已由浙江省政府交還圣公會,院長為湯姆生博士(譚信)”[19]。

2.3 洪式閭院長時期(1927-1928) 1927年3月廣濟醫院由浙江省政府直接管轄,由中國寄生蟲學的開拓者洪式閭教授擔任院長。廣濟醫院改為委員制,洪式閭擔任委員會主任。委員有陳萬里、錢潮、朱由光等。通過眾人的不懈努力,廣濟醫院在動蕩的年代逐漸走上正軌。“在職期間,他(洪式閭)對于廣濟醫院加以整理,業務日漸發達.初由省府每月補助九千元大洋,逐漸隨業務的發展而減至兩千五百元大洋”[17]。趙慰先曾記述:“在1927年大革命時期,革命軍入浙,他(洪式閭)負責接管英帝國主義在杭州所辦的中華圣公會廣濟醫院,設法收集前廣濟醫院院長梅藤根侵犯我國主權和壓迫杭州人民的史實,隨時刊印,教育群眾認識帝國主義的真面目”[20]。《麻瘋季刊》曾經描述當時情形:“杭州廣濟醫院之麻瘋院,自四月間被浙江省政府接受后,由委員六人管理,每月所需經費,完全由政府負責,西人暫不接濟。惟浙江政潮累起,委員頻更,以致一時負責無人,秩序紊亂,兼之政府經費不充,接濟不全,遂使院內瘋人,大有惶惶然不能終日之慨”[21]。不過,政府管理廣濟麻風病院后與教會管理也有所不同,麻風病院宗教活動完全禁止,強制隔離得到加強[18]。1928年6月20日的《商報》寫道:“茲將廣濟麻瘋院今昔不同之點,臚列于左,并略取締麻瘋之道,以告國人。按各國麻瘋院之設,首重隔離,其地址每擇窮鄉孤島,人跡罕至之區,以防傳播,而梅氏之辦此院也,其先后所取地點,均系城內近郊,易于接觸,非但有背隔離之義,實為散播病菌之階。自收回自辦之后,同人等睹此情形,栗栗危懼呈當局設法遷移當梅氏辦理此院之時,主張門戶開放任麻瘋人之自由運動,或赴市場購物,或入教堂聽講自收回自辦之后,業已一律禁止。梅氏乃設一小學校于麻瘋院中并令麻瘋中鐘女士擔任教課。自收回自辦之后,業將該小學校停辦,以免傳染,梅某竟將并非麻瘋之人,一并收容麻瘋院中,使與麻瘋人共同起居飲食。其中固多因診斷之錯誤,然亦竟有明知其非麻瘋而收容之者,自收回自辦之后,除將已染病菌者,仍舊留院外,余已分別解放矣。梅氏竟任其(指麻瘋人親友)在院內住宿飲食,而不之禁。自收回自辦之后,只準其于一定時間內在房外晤談,當梅氏辦理之時,麻瘋院與肺病院,未曾隔斷有互相傳染之虞,自收回自辦之后,業已嚴重隔離”[22,23]。廣濟醫院被浙江省政府接收,但前任院長譚信卻堅持要求政府歸還廣濟醫院,中華麻風救濟會也建議歸還麻風病院[24],最終杭州廣濟麻風院于1928年6月23日歸還,廣濟醫院則于同年7月1日歸還,其他的有關組織則在接下來的幾個月內全部歸還。但因譚信要出任新的職務,就舉薦了早在1921年就來到廣濟的蘇達立(Stephen Douglas Sturton)來接替院長一職[5]。1928年10月廣濟麻風病院歸還給英國人時尚有麻風病人50余名[8]。

2.4 蘇達立院長首任時期(1928-1942) 蘇達立早在1921年就來到杭州,在梅藤根院長就任時期即在廣濟醫院中進行服務。自他于1928年擔任院長后,他帶領廣濟渡過中國最動蕩的時期。蘇達立為患者服務近30年,1951年年底回國。當時的麻風院不僅在杭州市區設立麻風病門診,還在松木場附近設立有麻風病院(圖3)。1928年他聘請赫特醫生(Dr Phyllis Haddow)負責治療工作,使用口服大楓子油及肌肉注射大楓子油乙酯兩種方法進行治療,約近40%患者治療有效。而麻風病院的護理工作,在蘇達立醫生負責的這段時間內,水準也有了很大的提升。杭州廣濟醫院1928年在護士長毛禮斯小姐(Miss S. Morris)帶領下對一些病人進行大楓子油注射工作,滿足了日常麻風患者大量的注射治療需要[25]。因此麻風病院整體病人數量呈現穩步增長態勢,平均達到60個住院患者左右[5]。而后又請海深德醫生(Dr. Lee S Huigenga)來考察指導,給予了許多有關麻風防治的建議,促進了麻風病院麻風防治水平的提高。1933年蘇達立的麻風論文《杭州的麻風問題》中介紹了杭州的麻風防治歷史、流行病學情況及大楓子油治療麻風的效果等[26,27]。蘇達立在1933年第1期的《麻瘋季刊》中記述:“治療方式為口服大風子油及樟腦油,木焦油,橄欖油和Ethyl Esters肌肉注射”[27]。

當時杭州廣濟麻風病院設施簡陋,麻風病院患者的死亡率很高,甚至有部分病人主動出院回家。蘇達立積極與英國國際麻風救濟會聯系,在1930年成功興建了磚木結構的男女病房,平房,診療室以及禮拜堂(名為圣約翰堂),使杭州廣濟麻風病院硬件條件明顯改善。社會上也不時有捐款資助麻風院,如1931年,某銀行家夫人康太太向麻風院捐款銀元10000元[17]。據病友湯南澤述:“病房計分四處:第一病房,系住不輕不重之病人;第二病房,住較輕之病人;第三病房,住有潰爛之重病人;現住院病人男八十五名,女十四名,共九十九名。第四病房,專供女病人居住”。“每逢星期一下午二時,由廣濟醫院副院長沙大衛,赫度醫師,葉熙華醫生及西看護長莫恩惠女士等前來,按名注射。所用藥劑系大楓子油”。“每日由西看護長莫恩惠,協同管理員黃鴻彪,至各病房及各處,查看清潔,慰問病人。視察畢,即到圣堂領導禮拜,并宣講圣道”。“現有看護長一人,看護四人。此五人皆由病人中選擇病輕而有智識者任之。專以洗換病人爛瘡,換藥,分發內服藥劑,試病人熱度等。充任者,醫院給以相當酬勞。洗換爛瘡時間上午七時至十時。過劇之瘡口,下午三時再換一次。如重病不能行動之病人,由看護揣藥品等至臥室換藥”[28]。1935年的《圣公會報》中記述該麻風醫院:“現該院院長極注意麻瘋人之靈性工作,每月一次,院長必親自至麻瘋院禮拜堂講道,此外每主日由該院牧師與醫師輪流,平日麻瘋人每禮拜有與牧師之查經機會以激發彼等愛主之心”“最近該麻瘋院有男麻瘋八十九人,已有三十一人受過堅振禮,領受圣餐,又有八人已受洗歸主,女麻瘋十七人,已有九人受過堅振禮,領受圣餐,又有二人受洗歸主”[29]。

圖1 廣濟麻風病院的創立者梅藤根圖2 20世紀初位于寶石山保叔塔與來鳳亭之間的杭州廣濟麻風病院圖3 1936年10月第160期國際麻風救濟會刊物《無營》(Without the Camp:The Magazine of the Mission to Lepers)中的杭州麻風院

浙江廣濟麻風院在1937年12月杭州失陷后,經濟來源斷絕,賴中方董事借貸勸募,勉力維持。初期日軍沒有對廣濟有太大的覬覦。1939年,杭州廣濟麻風病院時有住院病人91例,女性13例,小孩4例,小孩病人與女病人同室居住[30]。1941年,日本正式對英美宣戰,原院長蘇達立于1942年11月11日因本身國籍問題及救治中國傷兵被日本憲兵正式逮捕[31]。而廣濟麻風病院自他被送入戰俘集中營后,基本無人問津。

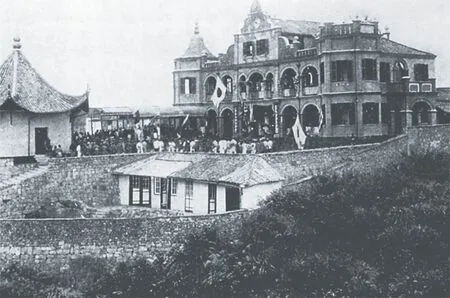

2.5 日本同仁會崗田實充院長時期(1942-1945) 隨著杭州的淪陷,杭州廣濟麻風院于1942年5月開始遣返部分病員回家。1942年8月,日軍突然宣布征用廣濟醫院以作救治前線傷兵之用,令所有人離開醫院。廣濟醫院正式被日本同仁會接管,改名為杭州同仁會醫院,在同仁會管理的三年期間,日本搜刮劫掠了廣濟醫院近8萬英鎊的財富,醫務人員大部分也不愿意為日本人服務,紛紛逃離醫院。對于麻風院由于考慮傳染及效益問題,日本人興趣缺乏,麻風病院內的病人也四處逃難,只剩下18名無家可歸的殘疾患者在麻風院附近,靠挖野菜度日[25]。不過,當時有一些英國傳教士和護士在松木場麻風院居留,以躲避戰爭的烽火,至于麻風救治,由于藥物供應及后勤保障與戰亂形勢等,難以開展(圖4)。

圖4 日本人侵占的松木場麻風病院

2.6 蘇達立院長再任時期(1945-1952) 1945年抗日戰爭勝利,廣濟醫院重回圣公會的懷抱,蘇達立也重回杭州,兼任麻風病院院長,此時麻風病院滿目瘡痍,蘇達立恢復了與英國國際麻風救濟會等國外機構的聯系,治療藥物供應得到保證,麻風病院逐漸走上正軌。1947年,馬雅各醫生(Dr. J. L Maxwell,1873-1951)受聘于廣濟診治麻風,開設麻風門診,經過幾年的努力,杭州廣濟麻風院又恢復了昔日的聲譽。麻風院的護理工作在廣濟醫院護理部負責人巴格羅女士管理下逐漸恢復正常[17]。1949年開始,馬雅各在國內首先開始使用當時最先進的砜類藥物制劑治療麻風病,淘汰了過去的大楓子油注射療法,各類型麻風病人的病情普遍好轉,少數輕癥病人治愈[34]。當時中國醫生高魯成為他的秘書與弟子并具體負責麻風病院治療工作。1950年,馬雅各任杭州廣濟麻風醫院醫務主任,并兼任浙江醫學院名譽教授[33]。“馬雅各醫生使用砜類藥治療麻風病的成熟經驗使廣濟麻風病院治療水平與國際麻風治療水平接軌,并由此吸引了大批鄰近省市社會及部隊麻風病人前來就診”[25]。

鑒于麻風病院住院病人逐漸增多,蘇達立和馬雅各決定擴大麻風病院的規模。1948年5月,在武康縣上柏鴻漸嶺向農民許阿根等租地,開辦麻風農場。1949年5月,杭州解放,麻風病院繼續由蘇達立管理。1949年12月廣濟麻風醫院在上柏農場建立房舍、醫務室和禮拜堂,首批23名杭州廣濟麻風康復病員遷居,醫院派駐徐紹頤醫生每日巡診,馬雅各每2個月巡診一次,麻風病人李石平任農場管理員,組織病人農業生產,這是迄今為止國內最早的“麻風村”形式的農場[8]。也給日后我國大規模建立自給自足形式的新式麻風村提供了經驗和啟示。

隨著1950年抗美援朝愛國浪潮的襲來,麻風病院內部開展了要求政府接管的運動。1951年,廣濟醫院被估價32萬多元租給浙江醫學院作教學醫院。同年年底,蘇達立辭職赴港。1952年1月,浙江省杭州廣濟麻風病院拒絕英國圣公會、麻風救濟會的援助,申請浙江省人民政府接管。1952年4月,受浙江省人民政府衛生廳委派,姚雨冰與杭州廣濟麻風病醫院臨時負責人余文光辦理了交接手續。接管后的杭州廣濟麻風病院隸屬省衛生廳,由浙江省麻風病院代管,該院位于浙江武康縣上柏區山民鄉金車山麓報恩寺,1952年1月建成啟用,當時收治180多例華東軍區的軍人麻風患者,經費由華東軍政委員會的處理美國津貼救濟機關委員會供給。接管時醫院有麻風住院病人117例,農場康復病人61例,工作人員9名。廣濟麻風醫院由姚雨冰擔任新院長。1952年6月,麻風病院由原來的松木場附近搬遷到武康下柏寶華寺改建的麻風住院病區,128例麻風畸形病人遷居于此,61例有勞動能力的麻風病人繼續居住于上柏鴻漸嶺的麻風農場,寄醫于杭州廣濟麻風醫院中的10例軍政麻風病員轉入浙江省麻風病院[8]。1953年1月,杭州廣濟麻風病院正式并入浙江省麻風病院(1953年初改稱:浙江省第六康復醫院,1954年1月改稱浙江省麻風病一院,1956年8月改稱浙江武康療養院),廣濟麻風病院進入了一個由人民政府領導的新時期(圖5)。

3 歷史影響

近代杭州廣濟麻風病院在歷史上有著重大的影響,具體體現在以下方面。

3.1 近代中國麻風救濟事業的倡導者與實踐者 明清時代建立的各種麻風患者的收容福利場所在近代基本處于自生自滅的狀態[23]。杭州廣濟麻風病院的建立,增強了中國近代麻風救濟事業的力量,在當時的中國社會起到了很好的示范和倡導作用,是近代中國麻風救濟事業的重要倡導者與實踐者,為杭州乃至華東地區麻風患者提供了一個棲身之所。教會模式的麻風病院也引起了中國許多醫學和政治精英的關注,國民政府在二十世紀二三十年代進行了麻風病院新模式的試驗[2]。1926年1月8日,中國本土的熱心人士也成立了專以救濟麻風病人,推廣麻風病院,提倡新法治療及預防為宗旨的中華麻風救濟會,開創了中國近代麻風救濟事業的新局面[32]。

3.2 近代西方先進麻風科學治療的引進者與傳播者 杭州廣濟麻風病院在近代相當長時間內被視為中國最好的麻風治療醫院,也是許多重癥麻風患者及社會上層患病人士治療的首選醫院。梅藤根在當時的大楓子油注射療法的引進和馬雅各在砜類藥物治療麻風方面的推廣走在國內麻風病院的前列,這也一定程度促進了國內對于西方醫學的接受和學習,是當時西醫東漸運動的一個縮影。廣濟麻風病院西方科學治療為主的模式奠定了其在國內麻風救治歷史上的重要地位。

3.3 近代中國麻風學科知識體系的構建者與貢獻者 中國近代麻風學科體系在1926年中華麻風救濟會成立及隨后的《麻瘋季刊》發行以后基本得以形成。1916年,杭州的梅騰根就注意到菲律賓古嶺麻風村把樟腦油、間苯二酚配合大風子油使用的療法并予以引進[3]。20世紀20年代廣濟醫院試驗各種大風子油制劑,為國內較早使用大風子油注射療法的醫院。1935年蘇曼德在全國麻風大會上結合杭州廣濟麻風醫院行政管理經驗[36]。賴斗巖等曾記述:“又杭州廣濟醫院亦曾作78個坎氏試驗,結果有陽性反應者占40%”[37]。 1937 年在中華皮膚病大會上蘇達立交流論文《麻風病之血液類脂質》和《麻風之康氏試驗法》[38]。1949年到1951年,馬雅各倡導用砜類藥物制劑治療麻風病,淘汰了過去的大楓子油注射療法,各類型麻風病人的病期普遍好轉,少數輕癥病人治愈[32]。廣濟醫院馬雅各在麻風分類方面認為神經型是麻風的重要類型,幾乎所有的麻風都以神經型的初期表現發病,但是結核樣型的概念不能運用到所有神經型麻風的分類中[39]。廣濟麻風病院醫務人員在麻風知識方面的探索,對近代中國麻風學科的建立和發展做出了貢獻。

3.4 近代中國醫學傳教運動的實踐者與成功者 梅藤根建立杭州廣濟麻風醫院的目的之一是促進醫學傳教事業,在日常麻風病院的管理中,治療麻風病,研習《圣經》[2]。由于救治麻風患者良好形象的建立,贏得了人們的尊敬,客觀上也促進了基督教的傳教事業,這是杭州廣濟麻風病院建立發展對杭州及其周邊地區和社會所帶來的潛在的影響。

(致謝:感謝浙江武康療養院檢驗師高錦倫和休養員黃丙馨等接受訪談,感謝廣西北海市人民醫院劉喜松研究員提供《麻瘋季刊》,感謝香港大學梁其姿教授及四川大學趙艾東教授提供有關研究建議,感謝日本笹川紀念保健協力財團山口和子女士(Yamaguchi Kay)提供有關線索,感謝日本國高知縣明德義塾高等學校蔡心怡女士提供翻譯協助,感謝中國CDC麻風病控制中心江澄教授提供資料協助!)

[1] 海深德.中國麻瘋史[J].麻瘋季刊,1936,10(4):25-51.

[2] 梁其姿著,朱慧穎譯.麻風:一種疾病的醫療社會史[M]. 北京:商務印書館.2013:102,189,199.

[3] 黃凌萃.杭州麻瘋院小史[J].麻瘋季刊.1927,1(2):36-38.

[4] 劉家峰.福音,醫學與政治:近代中國的麻風救治[J].中山大學學報(社會科學版),2008,48(4):90-99.

[5] Phyllis Haddow and Stephen D Sturton, 'Hangchow', in James L Maxwell, "Ridding China of Leprosy" [J]. The China Medical Journal,1930,44:789-790.

[6] Anonymous. Obituary[J]. The British Medical Journal,1934,9:495.

[7] De Gruché, Kingston (1930). Dr. D. Duncan of Hangchow, Know in China as Dr Apricot of Heaven Below. London and Edinburgh: Marshall, Morgan, and Scott, Ltd. OCLC 2177070.

[8] 所院史編撰領導小組.浙江省皮膚病防治研究所.浙江武康療養院所(院)史(1887-2011)[M].德清:浙江省皮膚病防治研究所,浙江武康療養院,2011.23-35.

[9] 金芳芳.醫學傳教:杭州廣濟醫院研究(1869-1952年)[D].杭州:浙江大學,2006.1-68.

[10] 周東華.公共領域中的慈善_福音與民族主義_以近代杭州麻風病救治為例[J].社會學研究,2010(3):114-135.

[11] 張壽山.女麻風院開幕[J].廣濟醫刊,1924,1(7):11-13.

[12] 梅藤更.說麻瘋[J].盧榮興譯.浙江廣濟醫報,1916,2(1):1-6.

[13] 方格子.一百年的暗與光---中國麻風防治浙江記錄[M].杭州:浙江出版聯合集團,浙江文藝出版社,2016.74-81.

[14] 梅鈍根.杭州麻瘋醫院[J]. 麻瘋季刊,1927,1(1):34.

[15] 陳佳樂.廣濟醫院與近代杭州公共衛生事業研究[D].杭州:杭州師范大學,2014.1-64.

[16] Dr. Wan Lin-Zei. “A brief history of the Hangchow Leper Hospital”[J].The Leper Quarterly, 1927,1(2):20-22.

[17] 王建安,張蘇展.百年名院,百年品質---從廣濟醫院到浙醫二院[M].杭州:中國美術學院出版社,2009.7-167.

[18] “The Hangchow Leper Hospital after being nationalized”,[J] The Leper Quarterly,1927,1(3):25-6.

[19] 杭州廣濟分院治愈麻瘋人[J].麻瘋季刊,1928,2(3):21.

[20] 趙慰先.悼念洪式閭教授[J].科學通報,1955,4(7):81-83.

[21] 兆彭.杭州麻瘋院近狀[J].麻瘋季刊,1927,1(3):50.

[22] 商報.杭州廣濟麻瘋院之今昔觀.廣濟醫刊,1928,5(6):1-3.

[23] 梁其姿.麻風隔離與近代中國[J].歷史研究,2003,(5):3-14,189.

[24] 本會呈請國民政府發還杭州麻瘋院致王外交部長及趙交涉員電文[J].麻瘋季刊,1928,2(2):30-31.

[25] 王景權,高魯,王江南.獻身浙江麻風防治事業的英國蘇達立博士[J].中國麻風皮膚病雜志,2008,24(1):86.

[26] 蘇達立.杭州的麻風問題[J].中華醫學雜志(上海),1933,19(7):263-269.

[27] 蘇達立.杭州麻瘋院之現狀[J].麻瘋季刊,1933,7(1):33-35.

[28] 湯南澤.杭州廣濟麻瘋院概況[J].麻瘋季刊,1934,8(1,2):41-43.

[29] 崔學楝.杭州麻瘋醫院之信徒人數[J]. 圣公會報,1935,28(13):17.

[30] 鄔志堅.中日戰事中國內麻瘋院之概況[J].麻瘋季刊,1939,13(4):28-36.

[31] 史偉東.蘇達立醫生:“杭州的拉貝”--一位我們應予銘記的國際友人[J].杭州(我們),2013,1:40.

[32] 高魯.馬雅各醫師簡介[J].中國麻風雜志,1985,6:94.

[33] 孫永庫,張建中,張廣忠,等.英國傳教醫師馬雅各父子在中國[J].中華醫史雜志,2014,44(2):125-128.

[34] 李文忠.現代麻風病學[M].上海:上海科學技術出版社,2006.11.

[35] D Duncan Main, New CMS. Leper Hostipal, Hangchow[J]. The Chinese Record,1916,47(2):133-134.

[36] 蘇曼德.麻風療養院的行政問題[J].麻風季刊,1935,9(4):19-22.

[37] 賴斗巖,陳文英.麻風之瓦氏及坎氏血清試驗[J].中華醫學雜志,1935,21(9):1279.

[38] 馬毳毳,劉艷,張建中,等.為中國近代西醫皮膚性病學的創建和發展作出接觸貢獻的外籍醫師[J].中國皮膚性病學雜志,2013,27(8):863-866.

[39] Maxwell JL, Kao L. The classification of leprosy in estern China[J]. Int J Lepr,1952,20(1):39-45.

(收稿:2017-01-01 修回:2017-05-29)

·臨床護理·