清芬逸珠 永存畫史—一代畫人潘君諾

◇ 姚善一

清芬逸珠 永存畫史—一代畫人潘君諾

◇ 姚善一

潘君諾(1907—1981),名然,晚年號然翁,祖籍江蘇鎮(zhèn)江。畢業(yè)于上海美術專門學校,先后受業(yè)于鄭午昌、趙叔孺、陳半丁,曾為蜜蜂畫社、中國畫會、中國畫人協(xié)會、中國美術工作者協(xié)會成員。擅花卉草蟲。出版有《潘君諾花蟲小品集》《潘君諾寫意草蟲藝術》《潘君諾繪畫藝術》等。

一、卓爾超奇的寫意草蟲

鄭逸梅在《題潘君諾畫冊》一文中寫道:“在昔賢論畫,謂畫寫物外形,要物形不改。人以為難,而丹徒潘子君諾卻優(yōu)為之,其超軼儕輩也何如?潘子雅擅花卉,花卉以蘭竹為難,潘子又優(yōu)為之,拂楮吮毫,頃刻立就,往往疏逸冷雋,氣韻自然,其超軼儕輩也更何如?余曾見其繪紫藤,牽枝糾葉,以草書法寫之,有似張旭當年之濡墨;見其繪牡丹芙蕖,擢秀敷榮,掩潤華湛,極翠亸紅酣凌波出水之致。蓋流露靈府,滌盡塵埃,寓有法于無法之中,寫色香于色香之外,沉浸秾郁,意趣磅礴,令人莫測其所以;且無論春卉秋芳,輒點綴一蜂一蝶,入妙造微,栩栩欲活;信筆所之,萬類由心,不屑隨人步趨,純以造化為師,洵足奪標藝苑,拔戟自成一軍者矣。”

潘君諾齋稱蟲天小筑、繭蛻齋、演雅樓。三個齋名都與蟲有關:“蟲天”,擷自莊子《庚桑楚》篇“唯蟲能蟲,唯蟲能天”句,言百蟲能各適其自然之性。“繭蛻”,蛹蜷繭伏,蟬蛻蛇解,意在游于太清。“演雅”,推衍《爾雅》(《爾雅》省稱“雅”,中有《釋蟲》篇),潘先生所作七律詩中有“雕蟲小技壯夫恥,涪翁(黃庭堅)博物君子宜”句,應是齋館“演雅樓”的注解。

草蟲雖微細,《詩經》比興,亦加寓意。自茲以降,歷代畫界多有名流。畫史上有曾云巢“不知我之為草蟲、草蟲之為我”之說,潘君諾又何不若此?

潘君諾有詩錄其對草蟲生態(tài)積精蓄神的觀察(1970年,題《花卉草蟲卷》):“雕蟲小技壯夫恥,涪翁博物君子宜。或游園圃觀栩栩,或聞蟋蟀蹲東籬。遺蛻曲懸視仿佛,翅羽夾冊瞻其奇。花房草徑廣搜索,輕墨淺彩任吾為。”

潘君諾諳熟蟲性。有弟子陪先生在靜安公園散步,忽然,先生將手伸入花叢,抽出手時,弟子驚訝地發(fā)現一只蟈蜢已在他掌心之中,不想目力衰退的老人舉步蹣跚,但出手竟如此之敏捷。潘先生就著手中的蟲,與弟子講解蟲的頭、胸、腹、須、翅、足。說完后,他攤開手掌,讓蟈蜢自行遁去。

更有趣的是,先生竟能模聲蟲語,逗蟋蟀不用絲草,而引之以聲,作蟲語交通,更勝比前人。晚年的潘先生畫蟲時,也常有不期之聲,弟子聞聲便四處張望尋找鳴蟲,他卻一臉無狀地說:“聲音是我嘴里發(fā)出來的。”逗得弟子大笑。

先生童年時癡頑于草蟲,其在畫上題及“余兒時喜蓄蟋蟀,愛其鳴聲而不使斗也”,“養(yǎng)蠶。潘然寫此憶兒時也。幼時每于書齋中養(yǎng)四、五條,愛護備至”。其古稀之年猶潛心于蟲,題句中有“叫哥哥,山東產,每年屆時有出售者,對其生活情況尚需研究”,真不倦于孳孳。

潘君諾 花蜂凌霄17cm×20.5cm 紙本設色 1956年鈐印:君諾(朱)

潘君諾 絲瓜花紡織娘17cm×20.5cm 紙本設色 1956年鈐印:君諾印(白)

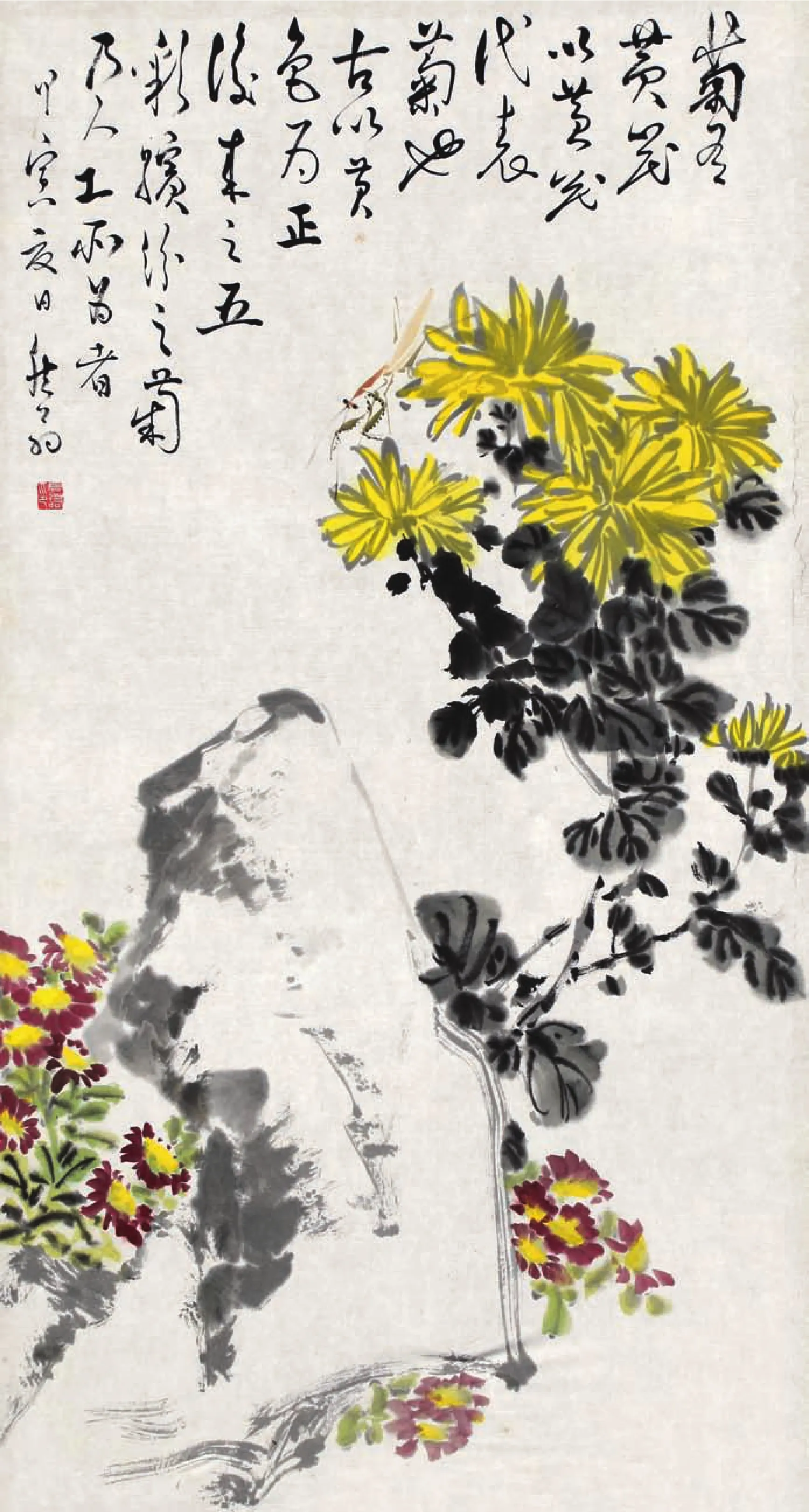

潘君諾 菊有黃花70cm×37cm 紙本設色 1974年款識:菊有黃花,以黃花代表菊也。古以黃色為正,后來之五彩繽紛之菊,乃人工所為者。甲寅夏日,然翁。鈐印:君諾印(白)

潘君諾早年對古人所畫的草蟲下過很深的功夫。在上海美術專門學校就讀時(1927—1930),曾臨摹宋元以來歷代名家的人物、花鳥、草蟲作品,更著意揣摩孫龍、居廉、新羅山人等草蟲佳作。有一次,我告訴先生在上海博物館看到新羅山人所畫的蜜蜂,先生隨即說出新羅山人是如何畫的。潘君諾結識昆蟲學家尤其偉時(1936年),獲贈一部日文版昆蟲圖錄,雖歷經四十余年種種變故,但此書一直保存至終。只不知何時何故已成殘本,封面、封底無存,內頁也只存第9頁至第318頁,故不知其書名。

師物為原本,摹古是借鑒,貴在寓目得心。據經而從事,不隨人步趨,意在砉然啟關。潘君諾由對草蟲的深識,到意象的提煉,進而變化為墨韻色相,體現為用筆;由工而寫,趨向野逸高雅,更多地采用“沒骨法”畫草蟲。此種化度貫穿于潘君諾整個草蟲寫意生涯,形成自己的面目。

寫蟲之難,難于取舍。寫形不能取舍,或謹毛失貌,或狂怪失真。潘君諾將蟲之妨礙筆墨表現力的非主要征狀,如蜻蜓剛毛狀細微的觸角,如蝴蝶過多過雜的斑紋、斑點等,盡多舍去,將蟲之重要的特征、富有表現力的色彩紋點,如天牛觸角的節(jié)狀,如黃脊蝗翅上的斑點,一定留取,甚至強調。因而他筆下的草蟲,不是面面俱到的標本,也不是恣意魯莽的“非蟲”,而是有特征、有生氣的寫意。

寫蟲之難,難于筆墨。見筆、見墨(色)、見意、見方圓為寫蟲之要旨:用筆須一筆一個結構,草蟲具有的目、科、種等細微特征,皆因點剔而成。無論工細點簇,筆墨間神與趣會;無論俯仰向背,皆合于蟲性,皆合于視角。至于刻意工巧,不知筆墨之道者,此無可論。

寫蟲之難,更難于寫心。寫其形,必傳其神,傳其神,為寫其心,惟妙悟方不失其真。先生畫瓢蟲,可掬的是其“憨巧”:爬行時的瓢蟲,鞘翅合閉如球狀,頭上探出的觸角一直一曲,短小的六足在如球的硬殼下前伸后蹬,笨拙中透出捷巧。而飛行中欲停息的瓢蟲,一對鞘翅將合半翕,鞘翅下的一對膜翅扇動漸弱而呈黑影,圓圓的身軀增大了一倍,似難以承托自身之重,而觸角直探如顧,足肢前屈后伸,皆已早作控于花葉的準備,笨重中愈見精巧。其筆下,蚱蜢有騰趠之勢,螳螂有攫物之貪,蟋蟀有振旅之雄,至于蚊蟻雖小也各具情性,生態(tài)的蟲已靈變?yōu)槊願Z造化的蟲。

蟲大多有翅,尤其是蜂、蟬、蜻蜓的膜翅,飛則靈動,駐則透明,以翅稱絕的佳作迭出于草蟲畫史。前賢任伯年畫蜂,前后翅合成扇狀,翅翼振動漸淡漸虛,仿佛若有聲,齊白石繼之。潘先生惜扇狀之翼似有沉重之憾,而另辟蹊徑。

潘君諾畫蜂,為其標志。此栩栩欲活在于四翅,用清水點出蜜蜂四翅,淡墨分剔翅根,水墨渾化漸虛漸無,而前后翅分明。濃墨點后足,沁翅洇化,后足因與后翅洇化若有腿毛,若攜花粉而隱約于翅下,如此微薄的膜翅在他的筆下竟有如此多的蘊含。此種表現方法,具滿載收獲之意,又不失嗡嗡振翅之輕盈。

潘君諾工于花卉、蔬果,一經蟲豸點綴,更覺勃勃生意。蟲雖小,卻是點睛之筆;見其大,妙在匠心別具。畫蟲者常恐蟲之微不顯于畫面,或傅色亮麗,或置之畫面空處,此為常法。先生不落舊套,不入時蹊。其寫《捕蚊圖》,蜻蜓掠翅,將觀者視線引向其下方:一蚊惶惶,不逃明眼。此是曲暢之筆。蟲有保護色,綠蚱蜢隱于青草間,蟲草一色,如何尋得?先生于蟲腹淡抹紫朱,一泄天機。此是無藏之心。潘君諾寫《墨荷豆娘》,花雙勾,葉潑墨,豆娘橙紅。豆娘不飛旋于大片空白處,卻躲于墨葉之下的草莖上,先生謂之“別有洞天”。

大幅難,難于紛紛紜紜的花枝布局,更難于其中細細微微的蟲。我曾見潘君諾大幅紫藤(先生謂我,畫大幅得益于在青海歌舞團畫布景),牽絲攀籘,草書氣骨,葉舒自由,漢隸風韻;畫上數蜂,有駐息于花上,有飛掠于藤葉間,居然比大片的花、葉、藤還要“扎眼”,更添亂于紛紜。

小品亦難,難于經營,難于小中見大。潘君諾小品居多,奇思異想,灑灑落落。《山雨欲來時》,畫面左上柳葉從風,款壓右下,而占據畫面大部的是姿態(tài)各異的蜻蜓,兩只盤旋于中,兩只由外入內,如此之小的畫頁卻不覺絲毫壅塞。《蛛網添絲》,畫面左上蛛網疏布,右下大篇題款,唯有中間一蜘蛛倒掛,才將蛛絲引向右,又將蛛網織向左。畫面空靈卻有路遠思(絲)存之重。《兒時》,一石橫臥于畫面下方,長款橫題于畫面上方,此是章法之忌,然先生虛石左而實其右,于石右處出秋草、點苔痕、押朱印,石棱右上再踞一蟋蟀,布局險奇。

人皆視畫手卷為畏途,而潘君諾信筆為之,動與古會。我曾見其1970年為劉大明兄所作《花卉草蟲圖卷》。圖卷以“楊柳知了”為首:柳樹上有臥蟬四,各各不同,正面之蟬(即腹部向人)腹部扁平,“響板”隱約,柳葉舞風,六足緊抓搖曳的枝條,此正是生動之處;背面之蟬(即背部向人),背部圓凸,不以光色而純以筆墨表現出體積感,此正是難畫之處;半側臥蟬,兩邊翅翼一寬一窄,呈屋脊狀覆蓋于背,頭部微側,似顧盼,似傾聽,情態(tài)畢現,此正是入神之處。柳樹外有飛蟬一,深淡漸而四翼振,翅紋見而膜翅薄,腹部向人,春光泄露。如此之多蟬聚于一處,竟無一相同,有正背之變,有動靜之別,實不多見于畫史。就形神而言,予觀乎史上有名家所畫之蟬,胸背與腹連成一弧狀,此畫蟬之病,學畫者不可不察。先生寫蟬,頭、胸、腹三部分見節(jié)而不脫,見凹凸而丘壑自呈,窮極造化,真嘆為觀止。此圖卷以“荷花蜻蜓”居中:一柄荷葉斜倚,潑青點赭,如風裙隨意;一朵芙蓉出水,紅顏黃蕊,共波上游戲;一尾蜻蜓俛首,款款休休,何飄然輕盈。雖一葉一花一蜻蜓,寫盡秋池之清趣。圖卷以“歲寒三友”殿后:天竹居高而垂下,珂珮珠琲;水仙橫陳而波漾,芳意云外;蠟梅把袂而斜倚,冷金破曉;三友相契,冬心自持。整個圖卷由春夏秋冬十四種花卉勾引出二十只(十一種)草蟲,疏密有致,跌宕起伏,聲氣相應。

潘君諾所作蜂蝶蟬螽等,種類繁多,甚或蚊蠅蟻黽,亦無所不為。他曾和唐云有過一回玩笑打賭:唐云畫出多少種花,他就上添多少種蟲,居然有勝算。其身后出版的《潘君諾花蟲小品集》中所畫的一些草蟲,編輯得延請昆蟲研究所的專家釋名。我收集到潘君諾所畫草蟲有三十余種(見《潘君諾寫意草蟲藝術》一書),如此眾多之蟲,能如此出神入化,前人所未有。

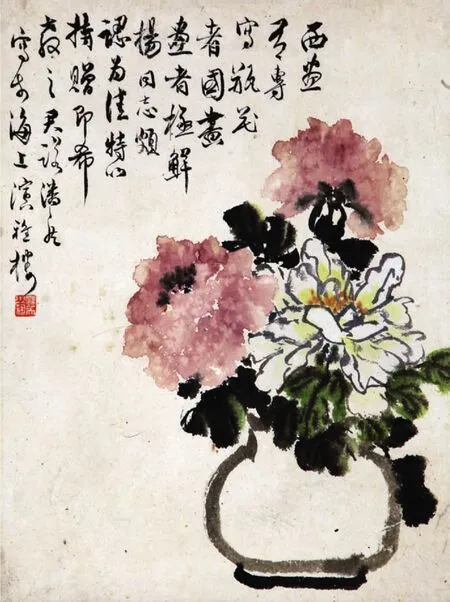

潘君諾 瓶花紙本設色 1974年款識:西畫有專寫瓶花者,國畫畫者極鮮。楊同志頗認為佳,特以持贈即希教之。君諾潘然,寫于海上演雅樓。鈐印:蟲天小筑(白)

中年至晚年為潘君諾創(chuàng)作的主要時期,他致力于花卉、草蟲畫,只偶作翎毛、造像。其畫草蟲由工筆而兼工帶寫,由小寫意而大寫意,或雙勾,或點厾,各有生機,或沁墨,或破筆,心意自恣,更有以指隨手點抹,象外生意,使得他在中國畫寫意草蟲門類絕倫超奇,開宗立派。

潘君諾 凌霄知了紙本設色 1963年款識:癸卯十月為東生弟寫。潘然。鈐印:潘然私印(白)

潘君諾 納涼庭院紙本設色 1963年款識:納涼庭院老梧桐,斷續(xù)蟬聲噪晚風。癸卯五月為文濤學弟寫,君諾并記。鈐印:潘然私印(白)

二、妙筆傳神的人物造像

1947年出版的《美術年鑒》記載:“(潘君諾)工花卉,設色明凈,筆姿放逸。自去歲北游幽燕,作風漸趨濃重,寫點景草蟲,天趣盎然。尤擅寫真,白描鉤勒,以西法速寫出之。為曾鯨、焦秉貞二派之后,另辟蹊徑,頗為時人推重。”

潘君諾先生在燕京時,特去謁見年已84歲的黃賓虹師,并為作肖像。黃賓虹在饋贈的山水畫上題:“余與君諾道兄別十余年矣,近晤于故都,見其學誼孟晉。因為余寫小像,雅健似明賢,無作家習氣。今將南旋,撿拙筆以贈行,聊博嗢噱而已。”

潘君諾在上海美專就讀時,得黃賓虹師親授。黃賓虹前輩以畫家的敏銳目力、學者的厚重素養(yǎng)和師長的深識前瞻評價潘之寫真“無作家習氣”,傳神“雅健似明賢”。

潘君諾初入上海美術專門學校時隨俄國畫師習西畫一年,而其人物造像并未采用西畫表現明暗的技法和危坐屏息的畫像方法,而是以熟想默識的傳神,參以速寫的簡而意足,施以傳統(tǒng)的白描勾勒,所以,高存道(1876-1960)稱潘君諾的人物造像“此海上所僅見者”,謂其造像“然也奮起點染新,古法傳真間期世”。“新”是指新徑另辟,率略簡易,精而造疏,至于要旨而不蹈襲前人,落落數筆已丘壑自現;“古”是指歸于古雅,風神氣韻,至于理趣而不刻意狀貌,形似之極而得意于丹青之外。

在吳眉孫(1878-1961)1940年的題跋中,可見當時潘君諾寫真盛況:“一日在秦嬰盦坐上,(潘君諾)為予寫科頭小像,頃刻便成,形韻兩得。數月間,遍畫群賢,一一妙肖。蔡巨川(1900-1974)為鐫‘每逢佳士必寫真’小印相貽。嬰盦謂,其人其技足與何阿黑并傳藝林。”

此時的潘君諾已名重海上,姚蔭達(1871—1944)的詩中寫道:“潘郎潘郎早擅場,行見藝林名大噪。一紙千金價未高,踏穿門限跡難掃。”

潘君諾作肖像,往往交談于動筆前,意在待其言笑流溢,發(fā)見本真性情,而后可以會心,一得佳思,亟運筆墨,放筆如在筆底。故其造像神完氣足。此可見于仇埰(1873—1945)的記敘:“君諾仁兄先生工花卉、翎毛、草蟲,并精畫像。點筆傳神,惟妙惟肖,均有聲于時。近(1940年冬)遇于同社至友午昌鹿胎仙館畫室中,相與傾談,歡然如故。次晨,為埰鉤小像,極肖,因訂神交。”

1956年,潘君諾為冒鶴亭(1873—1959)寫照,此前曾二趨其寓所,未竟。究其因由,恐冒時任上海市文管會顧問,忙于政務,先生未能靜而求之。時隔一年半,至三赴乃成,并添寫唐云像。此所謂形不開而神不現,故為之三赴。冒鶴亭作《丹徒潘君諾為余寫像,唐云補景。復依樣再畫二幀,一贈唐云,一自留,而索余一詩,賦二十八字》,詩云: “京江張(夕庵)顧(子余)畫無倫,猶遜松原善寫真(六瑩堂藏蔡松原合畫家葚原上舍及其己像為漁樵圖,余有摹本)。團扇家家吾不稱,蓮巢喜見姓潘人。”

洪丕模在《回憶潘君諾師》文中詳述潘君諾人物造像的整個過程:“一次,他給家父畫像。畫像之前,先是在交談中靜默觀察,捕捉形神,如此醞釀了好幾個星期,遲遲沒有落筆。忽然一次他讓家父明天去他家里,屆時他讓家父擺好姿勢,提起眉筆,又端詳一會兒,大概只十多分鐘,家父面戴銀絲邊眼鏡的清淑容貌,就被細筆勾勒,神情活現地捕捉到了尺頁上面。接著是家父可以自由活動了,這時,只見他刷刷幾筆,讓畫面的家父穿上了一件長衫,然后又在他的手里添上了一柄風雅的鵝毛扇。最后在畫面右上角略綴紫薇。”

傳神寫照,不曰形曰貌,而曰傳神,因神出于形。潘先生善細察,著眼于對象不經意間流露的神態(tài),故其肖像造妙入微,各極其變。

我于李學殊處見潘君諾1945年所寫的《茗仙老伯遺像》。此畫為潘君諾造像,劉伯巖寫衣褶,尤無曲補景。畫中的茗仙老伯,雙頰瘦削,氣象倔強,雙目炯炯,凝情定志。用筆處輕重恰合,秀骨珊珊,不可移易;傅色處淡雅融合,清神奕奕,凹凸磊落;無模糊著跡之弊,呈顯豁朗爽之心。

我于陶為衍處見潘君諾1963年所寫的《冷月先生前輩六十九歲造像》。陶冷月(1895-1985)已步入老年,卻華潤之致。此造像,形其形逸逸淡痕,折皺雖嵌,卻具發(fā)越之象;色其色和泰縱腴,氣血蘊肌,獨得圓融之妙。最妙在老目神淺,眼梢旖旎,載笑載言,可近之情流溢于眉睫之間。最活在毛發(fā),發(fā)拂淡青,發(fā)際沁墨,此蒼茫清峻,此靈變之機,雖顧(愷之)、陸(探微)弗能。

吳待秋(1878—1949)詩贈潘君諾,以黃荃、徐熙、李龍眠三大古代畫家相喻,“以志贊嘆”。詩云:“活色生香莫比倫,荃熙或者是前身。白描兼有龍眠筆,寫出廬山面目真。”

吳待秋金石書畫兼長,尤工山水、花卉,間作人物,與吳湖帆、吳子深、馮超然合稱“三吳一馮”,又與趙叔孺、吳湖帆、馮超然并為“海上四大家”。他與潘之老師趙叔孺平輩齊名,又年長潘29歲,卻以“道兄”相稱,既是贊許獎掖,亦可見潘君諾已嶄露頭角于20世紀40年代的上海畫壇。詩跋中寫道:“君諾道兄工花卉草蟲,尤擅傳真。比來滬瀆以小冊為余寫照,不渲染,不設色,隨意數筆,神情兼得,真絕技也。”

三、從難求變的指頭丹青

我國向以毛筆作畫,指頭畫不是中國畫的主流,為示區(qū)別,一稱筆畫,一稱指畫。指畫雖早已形成一獨特的系統(tǒng),但近年來繼起者甚少,因而知者漸稀。

指畫,成為獨特的畫種,始成于清初高其佩(1660—1734,號且園),其法親授者、后學者不乏其人。其侄孫高秉著有《指頭畫說》記其畫法和軼事。

再往前推,唐代張彥遠在《歷代名畫記》中有張璪(文通)作畫“唯用禿毫,或以手摸絹素”的記載。

我在撰寫《潘君諾先生藝術年表》時,拜訪請益于王中秀。王老師熱情地接待我,并找出他收藏的潘君諾指畫《絲瓜草蟲圖》讓我拍攝。

此畫設色,寫于1972年。入眼只見暢快如潑的大篇厾葉,有枯有榮,明暗相襯;葉間藤蔓繾綣,粗藤跌宕邁越,細蔓似續(xù)非續(xù);彎直老嫩的絲瓜,綠玉簪花,出于藤葉;黃花上有絡緯,綠葉上有瓢蟲,另有花蜂一群相聚。葉之色,赭墨、石綠、汁綠諸色渾淪,有滃然而云之妙;藤之勁,枯濕縱逸,有兔起鶻落之疾;瓜、葉上的勾筋,刻削蒼勁,直逼青藤之骨力,透露出不愿墨守成法的創(chuàng)造精神。

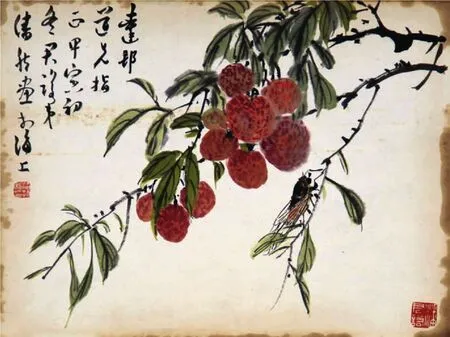

潘君諾 荔枝知了紙本設色 1974年款識:達邦道兄指正。甲寅初冬,君諾弟潘然畫于海上。鈐印:潘然私印(白) 潘君諾(白)

我所能見到的先生指畫,皆畫于辛亥(1971)至癸丑(1973)間,沒見到早于此期的指畫。

潘君諾的指畫是否承教于潘天壽師,無從得知。1927年至1930年,潘君諾在上海美專學習期間,潘天壽在該校任教,但未見師生二潘的指畫。從潘天壽師戊子秋(1948)所作指畫《磐石墨雞》題跋“示作指畫已三年多,偶然著墨荒率殊甚”來看,潘天壽1945年始以指畫示人,而此時及以后,師生二人動如參商,行蹤不見有交集。但潘天壽受迫害致死是1971年,而所見潘君諾最早的指畫也是1971年,這是否是對業(yè)師的一種緬懷?

潘天壽在《聽天閣畫談隨筆》中論述指畫:“予作毛筆畫外,間作指頭畫,何哉?為求指筆間,運用技法之不同,筆情指趣之相異,互為參證耳。運筆,常也,運指,變也,常中求變以悟常,變中求常以悟變,亦系鈍根人之鈍法歟!”

潘君諾在指畫《絲瓜草蟲圖》上題道:“余從事于筆墨五十余載,每欲思變終不得其法。壬子新春,中秀持紙索畫,試以指為之,頓覺豁然而悟,遂與之論畫甚洽,余畫自此一變。世所謂七十而從心所欲不逾矩者,其斯之謂乎?蓋不擇手段而已。”此語與潘天壽師同出慧心。

指畫與筆畫全然不同,運指較于運筆受到的限制更大,遠不如毛筆隨意,也不如毛筆易控制。至20世紀70年代初,潘先生常作指畫,所以棄便從難,為求變也。

指畫屬中國傳統(tǒng)繪畫之旁支,沿用筆畫所用紙、絹。宣紙有生紙、熟紙(礬紙)和半生半熟紙。

高其佩作指畫,多用生紙、皮紙,但“難施于新紙”,用礬紙“偶爾亊也”,“若謂礬紙可作指畫,則大謬矣”。(見高秉《指頭畫說》)

潘天壽論及指畫用紙,“生宣紙最佳”,“半生半熟紙次之”,“全熟紙最下,以其全不沁水,干不易枯,濕又不化,易落平滑刻板諸病,難以奏功耳”,“不論熟紙熟絹生宣皮紙,以陳為佳”。其喜以生紙作指畫,“以其有枯干潤濕之變也”。(見潘天壽《指畫》)

潘君諾作指畫,大多用熟紙,全不同于前輩,然氣韻宛如生紙之妙。其畫《錢駝子食瓜》,瓜瓤堆彩,彩則露鮮,瓜皮理紋,紋見敦雅。最妙為瓜籽,墨玉如有包膜嵌于沙瓤。最奇是數只錢駝子,有粗中求細,又細中求粗,駝凸的身形縱恣張橫,有力的后肢健腿長脛,一只獨俯伏,美食如飴,三只似爭啖,喋呷不休。最傳神的是觸角,有捷挺之勁,又有隨意之巧,盡添長須的晃動之趣。

潘天壽在《指頭畫談》中論及指頭畫“在表現上有著很大的局限性”,種種局限皆因“指”而生。

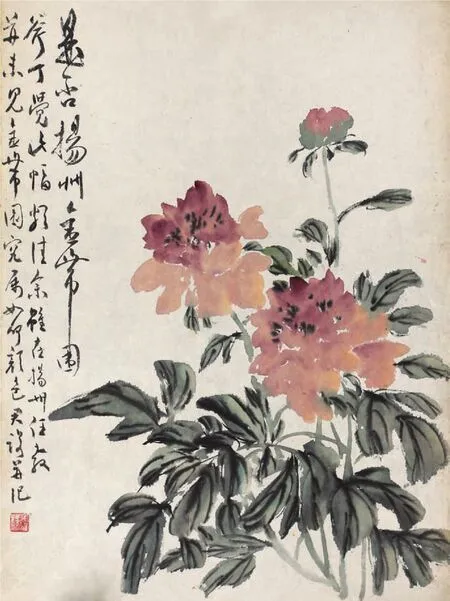

潘君諾 是否揚州金帶圍45cm×37cm 紙本設色 1976年款識:是否揚州金帶圍?斧丁覺此幅頗佳,余雖在揚州任教,并未見金帶圍究屬如何顏色。君諾并記。鈐印:演雅樓(白)

指畫與筆畫最本質的區(qū)別是作畫工具。筆,手之延伸,毫間能蓄水蓄色,落筆可枯可濕,走筆可緩可疾,可控的自由度大。在長期的發(fā)展變化中,筆之種類既多,品目又全,又可定制,供選擇的范圍廣,如韓信將兵。指(掌),出自肉身,未可擅生,運指須善將將。高其佩《述畫詩》云:“吾畫以吾手,甲肉掌背俱。手落尚無物,物成手卻無。”善運指者,指端、指肚、指側、指甲、指背、手掌及半甲半肉、數指并用,皆各有所長。

潘天壽談指畫用墨之難:“指頭既不能含較多的墨和水分,蘸一點墨和水,就在指端集成一點,一著紙,全部的墨和水就一起著紙,易于泛濫,而整個指頭也就完全枯渴,既不相宜畫慢線,作長線更無辦法。”

如何在使用熟紙時,變指畫之短為指畫之長,具枯干潤濕之變?

見潘君諾指畫《墨竹》,葉葉交錯,枝枝穿插,枝葉相扶,以濃破淡,以淡破濃,濃淡相洇。因其指頭著紙易“泛濫”,反得淋漓元氣,呈隨意沁滲的墨暈。故快撇疾捺,粗簡恣肆,跡斷意連,靈動飄逸。因其指頭過紙易“枯渴”,反得草草荒疏處見跌宕攲側的韻律。

見潘君諾指畫《蘭花》,蘭葉用枯墨,以半甲半肉出飛白長葉;蘭花用濕色,以指肚指側點滋露紫英。新花與衰葉,一潤一渴,無碎弱,無霸悍,疏簡處不落于草率,粗放中間亦有蘊藉。

用指畫作潑墨,往往苦于指上能蓄的水墨分量太少,潘天壽有一妙法,“可用小杯子,先調好濃淡的墨水在杯子內,傾倒于宣紙上,用無名指中指拇指三指并用,輕快涂抹,極能得到墨跡淋漓之妙”。我度此法,適用于生陳紙或半生半熟紙,因二者有滲吸較慢的特性,水墨傾倒于紙上會有短暫的堆積,便于指抹,水墨邊滲,指掌邊抹,有洇有枯。而熟紙難于滲吸,又最忌水墨流動,就像墨滴于水,有墨花生成,如一攪動,便為渾水矣。故用不能滲吸的熟紙,濃淡接抹,水墨色彩因堆積而混合,全無濃淡之分。

見潘君諾指畫《絲瓜》,厾葉,先用水、用淡墨,只顧參差破碎,再用濃墨復葉側,水墨相撞處墨浮于水,自然洇化,其余部位無水有墨處濃,有水有墨處洇,有水無墨處清,蓄雨含云,濃淡清醒,自有肌理天成之化境。畫絲瓜,雖用色,也復若此,趁將干未干時,以指甲勾墨線,使墨暈于色。

潘天壽談指畫設色之難:“用指頭來烘染設色,不論重烘染重設色,與輕烘染輕設色,有指頭獨具的缺點,難以與毛筆作同等的要求,這是無可諱言的。” 指頭所具的缺點在于無法如筆毫可分蘸多色而一筆著紙,在紙上出現漸變的色彩。潘天壽先生的指畫“以墨色為基底……實已表現出指頭畫的特性與價值”,而其烘染設色“是輔助墨底精神的神情氣韻”,故其認為“設色與烘染兩者,往往可以用毛筆來代替,不相妨礙”,“不論用指用筆,都無關系”。(見潘天壽《指頭畫談》)

在熟紙上作設色指畫,潘君諾另有一功。

潘君諾晚年,八幀指畫小品分裝四架鏡框,在演雅樓常年懸掛,每幅一花一蟲。初入眼時粗服亂頭,細視之則舍形留神,生氣逼人,指頭蘸墨暈色,幽艷古雅。

其中《牡丹蜜蜂》,指寫牡丹一株,點葉堆水堆墨,水墨相融無隔而具深淺,寫花用色薄而清澈,花瓣濃淡層次分明,輕色與重色,各有張力相斥,又略有相附,既非散漫無致,又無凝滯不勻。花、葉泫泫然而欲滴露,得簡逸傳神之妙。

其中《荔枝飛蟬》,手抹三四枚荔枝,朱深赤淺,丹中又透著綠。以甲指出枝,似斷似續(xù),生拙處退筆弗能及,又隨意點染墨葉,枯濕濃淡,落拓不拘,簡而意賅,特具一種凝重古厚的意味。畫上飛蟬,亦以指為之。淡墨輕抹蟬之胸背,以濃墨接畫頭、眼,水、墨各有張力,相撞而不容。點濃墨破胸腹背板上的淡墨,胸背凸分三面,腹背隱約分節(jié),墨跡似水流石上,波起如魚鱗,雖簡而不簡。以指清水撇翅,淡紫滲翼,翅根以淡墨接胸側,有如風清而振綺;將干未干時,以甲勾翅脈,翅脈若有若無,得意到指不到之趣。蟬飛忽忽,模糊之跡愈形其美,令人尋味無窮。

潘君諾早期得鄭午昌師親炙,花卉師法白陽、新羅,淡墨淺色,風格清新,細謹時纖毫不爽,粗放處酣暢淋漓。后又從趙叔孺師,畫風溫潤清雅,饒有真趣。中年猶不輟于學,北上投陳半丁師門下,筆墨蒼潤樸拙,色彩濃重沉著,形象簡練清雋。20世紀60年代初,潘先生多用退筆,時而還用左筆,出筆生辣,破筆碎墨,漫不經心,寫胸中之逸氣。至70年代初,又于難處求變革,于變處奪天功,尤無曲先生有云:“故友君諾兄……晚年指畫尤為佳妙,風韻獨特超然,誠近代藝壇絕唱也。”綜而觀之,轉益多師、畫風演漾,“每欲思變”貫穿于潘君諾整個藝術生涯。

四、學力精到的有法非法

潘君諾有論畫詩詞存世,畫論又大多散見于作品的題識中。

潘君諾的《論畫》詩,提出他的“精神不渝”論:“作畫有三類,難與俗者言。狀物能‘絕似’,而無筆墨痕;以此自夸耀,實未入畫門。或與物象殊,寫意自為尊;意既不能達,魚目與珠渾。惟有能絕似,又絕不似真。絕似非形似,能得物之神。精神既不渝,形似自內存。學者悟此理,畫道方得伸。”

對于“殊于物象”者,潘君諾以為或是無知,或欲求奇,或沽名矯節(jié),種種做作皆于此邪思中泛濫。

無知者盲目于某某大家有此畫法,不知“物”之所以然,不知“跡”之所以然,不知“物”如何成“跡”、如何出“神”。此所謂字經三寫,烏焉成馬。欲求奇者任意師心,動輒托之大寫意,往往廢于常理不當。沽名矯節(jié)者詭僻狂怪,徒取于驚心炫目,這不是藝術的變相,而實質是虛是偽。所以,故善畫者師理不師意。

潘君諾致力于慎之于理。源于象,方能取于神。觀其所象,可得其形,得其勢,得其韻,得其性。形雖無常,但皆有物理。常理當,方合于天造,無形因之而生,方能變態(tài)不窮。所以,善學者師物不師跡。

潘君諾 蠟梅八哥69.4cm×34.5cm 紙本設色 1974年款識:甲寅冬月,君諾潘然制。鈐印:潘君諾(白)

潘君諾 占斷群芳68cm×26.6cm 紙本設色 1940年款識:開從百花后,占斷群芳色。更作琴軫房,輕盈瑣窗側。君諾寫于海上蟲天小筑。鈐印:潘然(朱)

潘君諾在教學中,一再告誡學生,學畫須觀察生態(tài)中的花卉、草蟲,通過觀察參透常理,筆下方能一俱物理生意。萬不可以標本、圖片為活靈,因人意而自恣。

花卉與蟲皆有種屬科目之分,皆有不同的分布區(qū)。花卉與蟲配,成蟲有不同寄主(如雁來紅、雞冠花無花冠,非采蜜蜂蝶的寄主),成蟲發(fā)生期又有南北之不同。種種蟲豸更需細辨特征,不病其暗。

蝶、蛾同目(鱗翅目),蝴蝶觸角前端如球棒狀,而蛾之觸角羽狀如美眉。蜻蜓、豆娘異科,蜻蜓后翅大于前翅,而豆娘前、后翅大小相同。同稱為蜂,蜜蜂采蜜,后足有毛,用以攜粉,而葉鋒取食葉片不采蜜,后足無毛。

暗者往往病于人意。蟲分頭、胸、腹三個部分,胸部長三對足、兩對或一對翅。若將蟲足畫于腹上,將蟲翅長于腰間,此皆大謬。觸角為蟲的重要感覺器官,生氣全在于觸角的靈動。古時候,插雉尾于武冠上。戲劇中,武將頂植長長的一對“雕翎”,其示果勇,似天牛觸角外彎前探。若依樣將蝴蝶觸角也畫成外彎,則此蝶已歿,因有生命的蝴蝶觸角內彎如一對括弧。若將天牛觸角后曲于身邊兩旁,則已了無生氣,或是做成的天牛標本。此種種謬誤皆出于一任人意,失之常理。

對于“無筆墨痕”的畫風,潘先生強調:只有形似的輪廓,或無筆,或無墨,自以為畫,則愈失于畫。先生在《芙蓉圖》上題道:“寫芙蓉花其法甚多,此不過當中一種耳。無論精粗,要皆以有筆為祖,未有無筆而成畫者。”

書畫非異道,以書入畫,或雄勁古秀,或粗疏雅正,或狂放飄逸,氣骨流利,見靈性絢爛。這就是所謂的“筆力”。潘先生有題“寫梅要枯勁有力,更須書法旁助。書法佳者未有不能畫梅也”、“寫蘭要學草書,亦須懸肘,自然揮灑自如也”、“寫藤如寫草書,肥瘦濃淡任其自然,信手拈來,不計似與不似也,乘興而已”。筆之輕重疾徐,墨之濃淡枯潤,又合成筆墨的淺深疏密。筆墨渾成,跌宕攲側,舒卷自如,觸手成趣,這書畫之道豈能舍去?無筆墨者是無根無本。

至于“惟有能絕似,又絕不似真。絕似非形似,能得物之神”,潘君諾以身體力行來闡明唯有精神契合方是畫道。

潘君諾所填《漁歌子》詞,涵蓋其用色特點:“著色從來不喜鮮,淡中有味惹人憐。深紫去,綠都捐,青黃夾墨自天然。”

潘君諾的花卉、草蟲賦彩拂澹,工于用色而得其雅。即使畫文采斑斕的蝴蝶鱗翅,也多蘊蓄:畫粉蝶不用白粉,只用清水寫翅,復于翅根輕染淡綠,翅脈用淡赭色細勾,翅緣碎點淡墨沁于翅,無白粉之板滯而得透白輕盈。畫重彩鳳蝶不眩以顏色,用老黃撇翅,復以濕墨勾勒,斑紋洇化有墨氣,亮而不艷。加之翩翻反側,生意浮動,極態(tài)盡妍,多跌蕩之趣。

以自己的色彩觀評論他人的用色,此亦可知其好惡。

潘君諾題弟子《黃菊墨蟹》習作:“菊以黃色為正色。古諺云:菊有黃花。至于后來五彩繽紛,皆老圃培養(yǎng)之功。畫亦如此。若用五采之色配之以蟹,則俗不可耐矣。杜蓀寫此,頗合余意,為題之如此。”此借言菊花之色的變異,道出作畫設色應純重雅正,性出天然,不求五彩繽紛。

潘君諾 紫藤粉蝶18.7cm×21.2cm 紙本設色 1972年鈐印:君諾(朱) 潘然指畫(朱)

潘君諾 牡丹蜜蜂18.7cm×21.2cm 紙本設色 1972年鈐印:潘然私印(白)

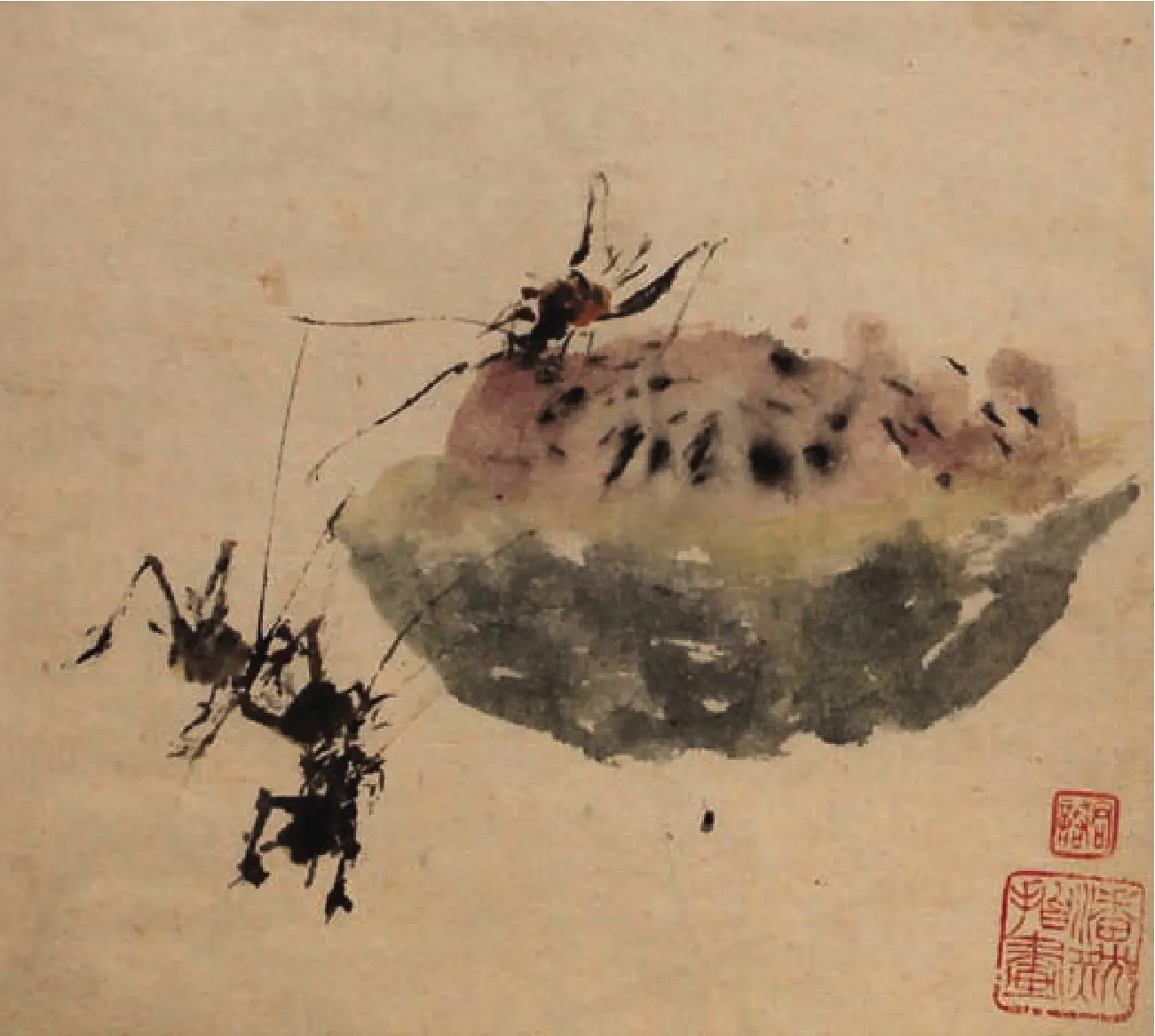

潘君諾 西瓜錢駝子18.7cm×21.2cm 紙本設色 1972年鈐印:君諾(朱) 潘然指畫(朱)

潘君諾 天牛雙桃18.7cm×21.2cm 紙本設色 1972年鈐印:君諾(朱) 演雅樓(白)

潘君諾題《山茶水仙》:“斧丁作畫愛淡雅,不欲以顏色炫人耳目。此受余之影響。余以為顏色愈妍愈俗,則不堪入目矣。”此言用墨用色宜輕宜淡,忌濃忌艷;輕淡者因清而秀,濃艷者因濁而俗。設色不難于鮮艷,難于古雅;古雅者無莽氣,無作氣。

潘君諾的用色豐度隱然,美在意外,其設色之妙,當以神會。

潘君諾先后相繼寫芍藥遺我:一設色,色中有色,色中有墨;一墨筆,墨中有墨,墨中有色。有趣的是,題《設色芍藥》“是否揚州金帶圍?余雖在揚州任教,并未見金帶圍究屬如何顏色”,設色卻問何色。題《墨筆芍藥》“此是揚州金帶圍”,墨色竟謂本色。金帶圍為芍藥中之珍品,產揚州,《廣群芳譜》引宋劉攽《芍藥譜》:“花有紅葉(此指花瓣)黃腰者,號金帶圍。”先生曾在揚州讀書、任教多年,想必不會不見揚州名花金帶圍,至于畫上寫出的“究屬如何顏色”,則是先生色授魂與。

潘君諾所作筆力精勁,而傅彩簡淡,往往于疏爽蕭條際彌漫舊氣,此難畫之意,觀者未必盡識此中妙處。

畫有工寫、晴雨、時序之變,寫蟲也如此,造妙入微,窮其妙旨,方得奇幻之變。

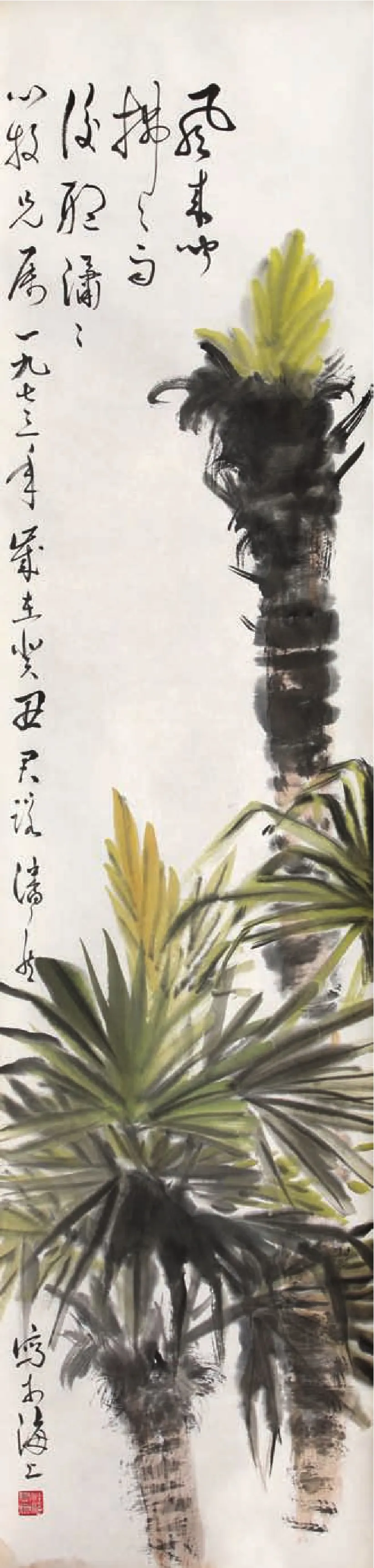

潘君諾 風來聞拂拂106cm×25cm 紙本設色 1973年款識:風來聞拂拂,雨后聽瀟瀟。心牧兄囑。一九七三年歲在癸丑,君諾潘然寫于海上。鈐印:潘君諾(白)

以潘君諾畫蟬為例,可識其脫化種種而造無盡意。

潘君諾工筆之蟬,可比于古代美女所梳“蟬鬢”之發(fā)式、著《舞衣曲》所詠之蟬衫。蟬之“鬢”:頭鈍尾錐,復眼如雙髻突出兩側,胸背發(fā)達,呈半球狀,黑而光潤;蟬之“衫”:翅翼輕薄,縹緲如綢,腹背漏泄春光。先生畫大寫意蟬,前胸小點如珠,后胸大點如墜石。一對復眼,落筆如啄,收筆如勒。勾翅脈,用筆如掠,力到鋒尖。畫肢足,一趯(鉤)一努(豎),鐵畫銀鉤。皆草書入畫,勢如縱橫不拘。

有法必有化,自能盡變而無法。

畫夏日之蟬,有盛陽透翅之影:翅脈勾勒濃淡相復,如翅脈投影于身,淡赭染身留白于翅脈,見雙翅透明架于身,這樣畫成的蟬翼燥而明徹。畫入秋之蟬,有秋露濡衣送涼之意:翅形用清水畫,淡墨趁濕勾翅脈,翅如鏡面附霧,復以濃墨醒翅緣,翅見緣邊有骨,這樣畫成的蟬翼暈而未晞。

畫雨中之蟬,墨筆噙水點胸腹背板,因墨見凹凸,因水分塊面;復趁濕染赭色,以色沁墨,變化于淋漓之間;清水撇翅,勾脈無一筆不從口出,雖遇水而無洇化之虞;淡赭出肢足,以墨復醒,呈脛節(jié)紅斑。濕筆雖難,卻用筆見筆,又暈化一體,瑩然而雨,其美亦盡見。雨中之蟬也可潑墨,濃墨點胸腹,淡墨著背,濃淡渾然一體;厾筆寫翅,性率而存其形,草草勾脈,茍簡而有其骨;濕水如浸的蟬翼略張,有晾翅欲去淋漓之感。

潘君諾畫飛動之蟬,又是一絕:蟬身如玄璜,色墨渾然,黑而光潤;蟬翼如透膜,腋生紅紫,扇動薄遽,以蟬翼之輕透,承玄璜之凝重。

畫有法而非法,觀潘先生種種寫蟬,又往往視畫面臨時起意,非墨守“一”蟬。不守繩墨是為非法之法,方知所謂“至人無法”。唯其天資高邁,學力精到,乃能變化至此,骎骎度越前輩,睠睠前無古人,為畫壇、為后學留下精美豐厚的遺產。

五、溫潤如玉的性情中人

1947年出版的《美術年鑒》述及:“(潘君諾)個性溫和,出言幽默。擅口技,善度曲。每遇嘉會,得其參加,合座盡歡。”

幽默溫和,隨遇而安,伴隨潘君諾度過眇眇凌云和飛霜六月的一生,支撐著他中晚年困頓的生活。曾有印人以齊白石“可惜無聲”句入印相贈,潘君諾婉謝曰:“豈無聲哉?”作畫得意時,他會抑揚頓挫地吟誦幾句古詩;寫蟲微妙時,他作蟲語與紙上之蟲對話;休息踱步時,他會搖頭晃腦地哼唱一小段京戲;課徒余暇時,他填詞作詩,豁然心地。唯識者知其不可榮辱。

潘君諾的溫淳是滋味濃厚的幽默,此種種幽默在畫的題識中時有透露。

他題《瓜》:“兒童愛食瓜,故作不勝載。失手墮地中,容顏假懊悔。寫此憶童年,付之張永愷。”以活脫生動的形象來調笑童年的狡黠可愛。

他題《秋聲》:“十月秋深矣,野外蟋蟀入我床下。”以蟲我一室的清苦來描摹晚年的寫蟲生涯。

他題《桂花嘉果》:“中秋佳節(jié)不能無所點綴,但未免使人垂涎欲滴耳。”以遐想來自嘲貧困的日子。

他題《錢駝子》:“一生皆為孔方累,不爾如何背向天?”以隱喻來調侃對金錢的欲望。

他題《山芋螻蛄》:“園收芋菽未全貧。”以寬慰來傳達心底的無求無忤。

他題《螳螂欲捕圖》:“白石翁嘗以工筆寫蟲,潑墨寫花,余則工亦不足,潑亦不足,徒污紙墨耳。”以自嘲來直言苦苦的探索。

他題《春蘭》:“余于春間每月向紹興人購蘭,種之盆中常不能活。今寫此蘭,雖若千年亦不敗也。”以自得來顯示充分的自信

他聞好友住院治病,即畫《拳石杜鵑》以代問候:“心牧兄養(yǎng)疴醫(yī)院而愛畫成癖,特作此慰之。俟其出院日而來謝余,一樂也。”從幽默中可觸摸到他對朋友的真摯。

弟子徐夢嘉請潘先生為陳蓮濤所畫的貓補景。先生補月季粉蝶,并題“蓮濤兄為海上寫貓能手,佩服佩服。余補此景,難免續(xù)貂之譏矣”。從幽默中可看得到他對同道的敬意。

弟子張海南拜師潘君諾時,特帶去先生的舊作《紫藤黃蜂》。潘君諾在原題“黃蜂不釀蜜,何事傍花飛”后加題“此為余十余年前舊作,為海南弟購得,觀之不覺汗顏。癸卯春正月攜來演雅樓,重為題志,將來可覆甕也”。從幽默中可感覺到他對繪畫藝術的無盡追求。

洪丕模在《回憶潘君諾師》一文中寫道:“他題《水墨辛夷花》:‘禿筆寫花,別饒風韻。草草不恭,到此完竣。覆甕覆缶,已為萬幸。潔求學兄,信與不信。潘然戲作,尚須蓋(印)。’最后一個‘印’字,沒有寫出,而是用一方‘潘然私印’的小印替代。”從幽默中可感受到他的畫風在不斷變革。

他的幽默會出現在執(zhí)筆上,或以左手,或以拳握筆作墨戲,時又棄筆而用指掌作畫。

他的幽默會出現在用紙上,以翻絲棉用的薄棉紙、北方糊窗用的高麗紙、做油紙傘面的桑皮紙,還以吸水紙、機制紙、照相紙等作畫。這些非中國畫常用紙在其筆下,皆能畫出各適紙張性能的特殊效果來,有薄棉紙的滃郁,桑皮紙的枯渴,吸水紙的蒙混,機制紙的古拙。

潘先生曾示我一本墨綠色硬紙封面的畫冊,共22幅草蟲花卉。此冊原為西畫速寫本,因藏之久遠,紙張泛黃。因為畫上的暈化效果有如宣紙一般,不細察還以為是染色的仿古箋。

機制紙雖有似于熟紙,但在上面畫中國畫還確實不易,用筆易滑,用墨用色易浮,干濕難掌握,濕則匯成一團糟,干則骨肉分離。潘先生畫出另一番奇觀:因紙不吸水而造墨與色的洇化,色與色的交融。丁香白花,沁著淡綠,愈見潔白;茄、柿果熟,飽含水分,愈見鮮嫩;尤其是雨后灶馬,墨勾的腹節(jié)又見筆又暈乎其身,光亮猶濕,愈見生氣。在畫冊的首頁,先生題寫“敝帚”二字,有“自珍”之意,可見其當時頗為自得,可能還暗笑騙過了觀者的法眼。這又是一種幽默。這種幽默其實是潘先生在材料方面的探索,是“每欲思變”的一次實踐。

潘君諾的溫厚是流傳后世的教化,這在弟子的心中留下永遠的紀念。

潘君諾一生弟子眾多,且很早就有教授中國畫的經歷。他曾和我說起,1930年從上海美術專門學校畢業(yè)后,一時找不到工作。一日,他隨許征白應邀至江子誠府上,主人見其年輕,為探虛實特展一花卉長卷,問:“能背臨否?”潘默默閱畫,以指于掌上比畫頃刻,當即捉筆說:“可。”畫成示江、許,皆謂得八成,顯現出其傳移模寫的天賦。自此,先生受聘在江府教授林今雪中國畫。

以后潘君諾又在揚州平民中學、崇明堡鎮(zhèn)工人子弟學校、上海市藝術師范美術中心站、上海市新陸師范學校、伯特利中學、滬西中學等從教美術。

在滬西中學,先生自編、自刻油印美術課教材,在課堂上教學生學中國畫,有梅花、菊花、葡萄、蟹、魚等。李紹珙先生曾就讀于該校,他回憶起潘先生當時教課的種種情景:先生教畫水墨螃蟹時,先教大家用水墨畫蟹身,再照油印畫稿畫蟹腳,他又把蟹腳的各種變化畫在黑板上,教學生畫出多種姿態(tài)的蟹。

1961年正月,潘君諾因病自青海返滬。僅僅兩年多,人瘦得竟連老朋友都認不出了。先生時患肺結核病(中晚期),上海市靜安區(qū)結核病防治所謝之江醫(yī)師送醫(yī)送藥,悉心治療,病情終有好轉。大家閨秀之身的師母王晉卿做外包工,收入極其微薄。手不能提,肩不能扛,一身是病的先生尚有十指,以鬻畫課徒為生。雖貧病加身又膝下無依,然無論貴賤長幼求之皆為畫。我曾詢之潘宅周圍鄰居,大多有先生畫,都是送的。

1964年間,夏伊喬問起當今畫花卉草蟲誰為首推,劉海粟先生說,當屬潘君諾。劉先生知夫人有從師之意,因此時已閉門不出,故延請潘先生每周日下午上門教畫。當時,潘先生的弟子殷紅、張永凱都曾陪過先生去劉府。

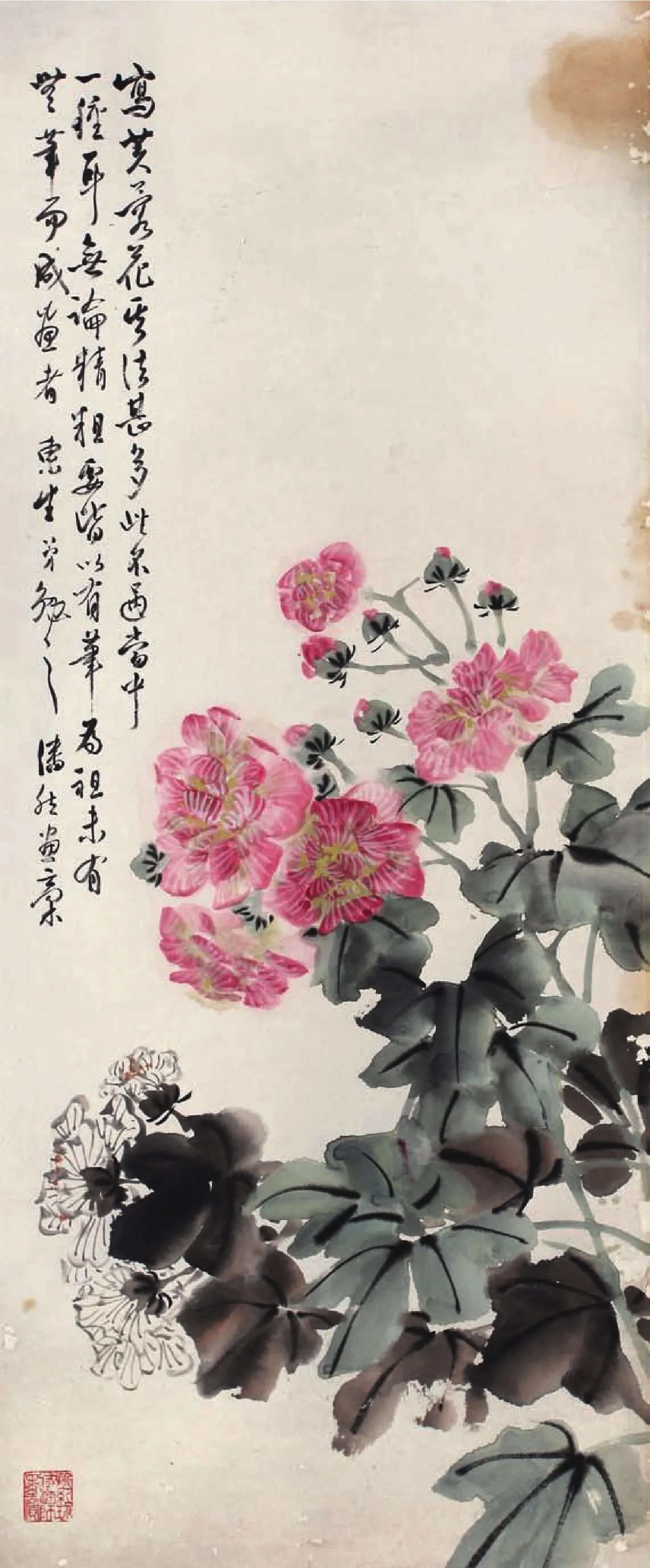

潘君諾 芙蓉81.2cm×34cm 紙本設色 1963年款識:寫芙蓉花其法甚多,此不過當中一種耳。無論精粗要皆以有筆為祖,未有無筆而成畫者。東生弟勉之。潘然畫稿。鈐印:殷紅珍藏潘師墨寶(朱)

潘君諾 凌霄蜜蜂紙本設色 約1956年款識:以惇先生正。潘然。鈐印:潘然(白)

潘君諾 紫藤蜜蜂紙本設色 1963年款識:柏英醫(yī)師正之。癸卯五月,潘然。鈐印:潘然私印(白)

潘君諾 紅梅紙本設色 1963年款識:紹固學弟清賞。潘然。鈐印:潘然私印(白)

1968年后,潘君諾的弟子漸多,有青年,也有中老年。中老年中大多是學者、文人、教師、演員;青年中有在學的,有做工的,有待業(yè)的,有在農場的,有插隊落戶的,有些還身患殘疾。當時先生教畫,也是戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢,在畫室的墻上他貼著一幅字,大意是我教你們繪畫,你們要取其精華,去其糟粕,為工農兵服務云云。

無子嗣的潘先生特別喜歡小孩,鄭逸梅在《藝林散葉》中記道:“潘君諾無子女,卻極喜兒童,常于兒童為伍。愛詩人朱大可之小孫,每次到朱家,不訪大可,而訪大可之孫以為樂。”他對孩子的感情由此可見。我從先生習畫時,課后常陪著他外出散步。路上,碰見孩子,他總會停住腳步,拄著拐杖堵在孩子的面前,對著孩子笑,眼睛里透出孩童般的天真。

潘君諾待弟子的慈愛如待自家的孩子。在貧困線上掙扎的他,卻對家庭經濟困難的弟子免費授課。弟子周鳴秋師事之初,學費是每月4元。潘先生得知其待業(yè)在家,就將學費減至2元,后又全免學費。有時課后還留飯,飯后讓他在其畫桌上臨畫。先生全無門戶之見,以為轉益多師有助于弟子成長,將畫藝日臻成熟的周鳴秋介紹到好友謝之光先生處繼續(xù)深造(先生曾將多名弟子舉薦于其硯友,或學山水,或學篆刻)。

潘君諾授業(yè),皆為弟子作范本。弟子每有小成,先生必在習作上題句,稱贊有加。弟子臨摹他人的畫作,先生會詳述流派風格。有些弟子停學后又復學,先生依然接納如初。有時弟子晚到,他入睡了還披衣起床。有時他病了,還支撐著教畫,而弟子全然不知。有精神時,他會拄著拐杖帶弟子去中山公園、靜安公園看花識蟲。興起時,他會讓弟子攙扶他去看望老友,不過,他從不多坐,片刻就走,或是怕麻煩別人,或是怕連累他人。

對于一時未解畫法的弟子,他會當即演示,“寫芭蕉不得其法,作此示范”,“不知畫蟹之訣,作此示之”。對于急于求成的弟子,他在畫的題跋上告誡:“寫花草宜先畫一種,熟練后觸類旁通,自能得心應手。學習有時,方知吾言之不謬也。”他會在畫作上闡述畫理,“作畫之意不可不似,亦不可太似,要在即離間,方是高手”。循循善誘,深入淺出,令弟子茅塞頓開。

對于弟子的求教,他會細細作答:“竹之為用亦大矣哉。種類之煩而繁,未能盡述。大小粗壯,各有不同,而畫法亦異矣。竹有風、雨、晦、明、月、雪之類,此氣候之不同也;新篁、枯竹、大小、粗細,形狀之不同也;同一竹也,筆法又有不同,故難言矣。”他會對特定的意境當場示以特殊的筆墨:“寫雪竹大都以淡墨渲染而成,余用焦墨渴筆為之,亦未始無雪意也。加以小鳥略帶寒態(tài),則自然雪竹矣。”

潘君諾寫意草蟲妙絕時人,而授業(yè)從不潛藏,不啻耳提面命,還將寫蟲步驟一一畫出,旁注文字以解惑。好多弟子都有這樣圖文并茂的手稿。弟子莊正所藏《演雅樓小品》冊頁,就是一本草蟲技法圖解,上有26種草蟲,旁書畫蟲的技法、程序及用色。

潘君諾的溫文是交融于詩書畫的文人氣息。

潘君諾在《花蜂金蓮》上題:“花似凌霄葉似蓮,此花史上不為多。休言野草無人識,興到居然入畫圖。” 他常以不入花譜的野草入畫,從中能感受到他探求新知的執(zhí)拗。

潘君諾在一幅《秋菊圖》上題詩(作于1964年):“百卉由來不耐霜,千紅萬紫久深藏。賞花人倦秋光老,誰識東籬晚節(jié)香。” 他以深叢隱秀的菊花入畫,非孤芳自賞,是以“晚節(jié)香”明志。

蓮花涅而不緇,以喻君子之清白,歷代文人歌以詠之,文以誦之。潘先生喜畫蓮,常有佳作。其在《白蓮紅蜻圖》上題詩:“本無塵土氣,身在水云鄉(xiāng)。楚楚凈如拭,亭亭生妙香。”先生雖時運不濟,蒙受冤屈,卻能蛹臥于絲繭,唯蛾術于時習,終蟬蛻于濁穢。在他彌留之際,一紙補辦的“干部退休證”,讓先生終得昭雪。

斯人已去,他留下《題秋葵》詩(作于1963年):“今日一花開,明日一花開。今日花正好,明日花已老。人生百年轉瞬間,孜孜為學當及早。可憐我年五十余,兩鬢如霜白皓皓。雕蟲之技未能成,假我廿年或可造。”

有多少人能釋解他自鞠自苦的心境?先生只得祈求老天再給他20年壽,以成就他的蟲天夢;老天又何其慳吝,只再予他18個春秋!這18年,深度近視的先生,加之糖尿病尤損視力,仍于畫案上浸漸花卉草蟲,雖至古稀之年猶不障于目,秀韻天成而心得自在,運腕深厚而意在輕松,技進乎于道矣!

老天有眼。在先生《題秋葵》后的20年,也即其歸道山后兩年,《潘君諾花蟲小品集》由上海人民美術出版社刊行。一位或被有意識遺忘、幾近被湮沒的老畫家及其繪畫藝術引起人們的關注。后又有謝春彥成書于滬港,首事在《怎樣畫蔬果、草蟲》中推介潘君諾寫意草蟲技法,揚厲潘君諾先生的繪畫藝術。

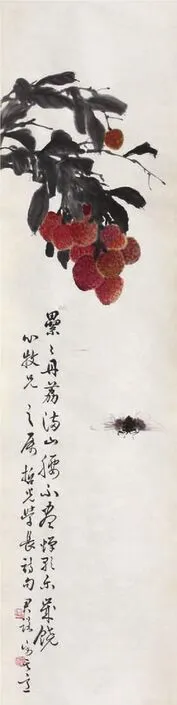

潘君諾 丹荔蟬歌106cm×25cm 紙本設色 1973年款識:累累丹荔滿山腰,不盡蟬歌樂歲饒。心牧兄之囑,哲光學長詩句。君諾寫此意。鈐印:君諾(白) 潘然(白)

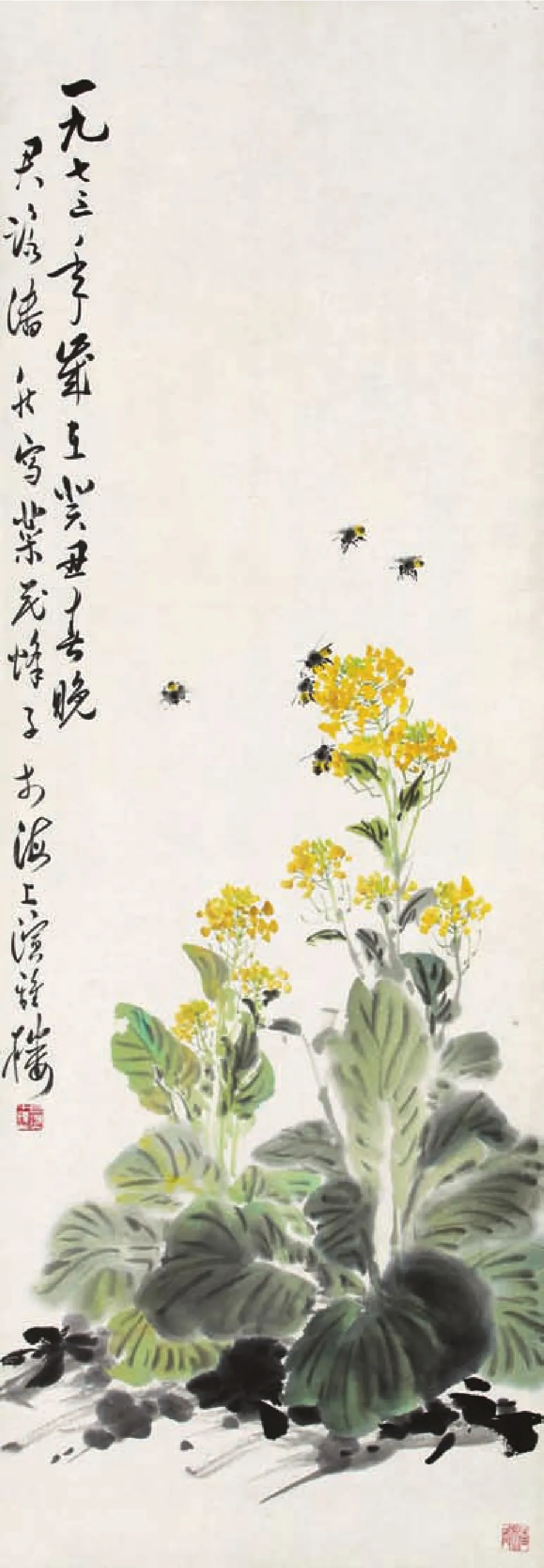

潘君諾 菜花蜜蜂98cm×34cm 紙本設色 1973年款識:一九七三年歲在癸丑春晚。君諾潘然寫菜花蜂子,于海上演雅樓。鈐印:君諾六十后作(白) 潘然(朱)

近年來,有關潘君諾的畫作和回憶他的文章,又屢屢見諸報端和美術期刊。

新的世紀,潘君諾的畫作和簡介造入《海上繪畫全集》《海派繪畫大系》(上海書畫出版社),填補了上海美術史的一個空白,他以一生的付出而獲得的藝術成就得到畫界、畫史的肯定。

責任編輯:宋建華