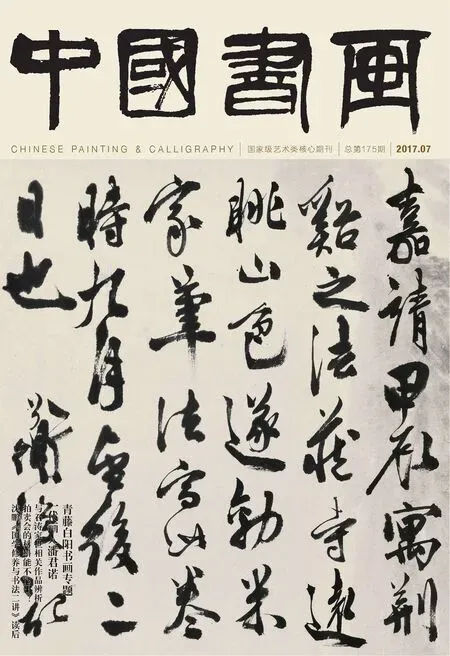

陣中點將—《中國書畫》雜志提名青年水墨邀請展·河北篇

藝 苑

陣中點將—《中國書畫》雜志提名青年水墨邀請展·河北篇

編者按:2017年5月27日下午,由中國書畫雜志社主辦、港澳傳媒華語國際臺協辦的“陣中點將—《中國書畫》雜志提名青年水墨邀請展·河北篇”在《中國書畫》美術館開幕,展覽展出了李文崗、李晶彬、田紅巖、白聯晟、張子健、丁文娜、劉春麗、崔強、南方、李天鎖、張艷、任重志、白珂、蔣非然、鄭金閣這十五位畫家的六十余幅作品。開幕式以研討會形式舉辦。北京理工大學設計與藝術學院副院長、教授王東聲主持了此次學術研討會。中央美術學院教授、中國畫學院人物畫系主任、碩士研究生導師王曉輝,首都師范大學美術學院副教授、碩士研究生導師韓朝,首都師范大學現代水墨研究所研究員屠鴻輝以及參展畫家李文崗、白聯晟、張子健、丁文娜、南方、李天鎖、張艷、任重志等出席了開幕研討。現將研討會發言紀要大致按照現場發言順序節選刊發,以饗讀者。

王東聲(北京理工大學設計與藝術學院副院長、教授):首先歡迎大家來到展廳。剛才各位參觀了展覽,有一些交流探討,也算把這個“題”啟動了。下面大家可以根據今天的主題或者大家的創作,進入“散打階段”,進行自由發言。

張艷(中國環境管理干部學院環境藝術系副教授):今天特別開心,因為看到大部分的參展作者是我的老師,借這個機會也一并感謝中國書畫雜志社。我的參展作品是前一段時間經常畫的“靜物畫系列”。這個系列受啟發于我2016年底到2017年初去看的一些佛像和有關敦煌壁畫的資料,我想用這種形式去表達它,希望老師們多給予指導,謝謝大家。

南方(河北省美術家協會油畫藝委會副秘書長):我也是發自內心感謝中國書畫雜志社。因為河北的畫家很少能集體出來展示,平時一般都是學院或者是美術家協會組織的一些活動。剛才參觀展覽的時候聽到老師們講“河北的力量”—其實我們現在經常說到“河北的力量”,但是可能從來沒有過一個有關河北的學術欄目。這個展覽雖然參展作者都是年輕藝術家,但是很有意義。當時重志給我打電話的時候,我覺得這是好事,這事可行。

張子健(河北省中國畫學會理事):我也是由衷感謝中國書畫雜志社給我這次機會,這次展覽對我的啟發挺大的。我原來就在自己的田里面進行小的光和作用,現在感覺遠遠不夠。今天看到更多年輕畫家的作品,面目非常新穎,給我的啟發很大—這是真正的光和作用,我會很珍惜,非常感謝大家。

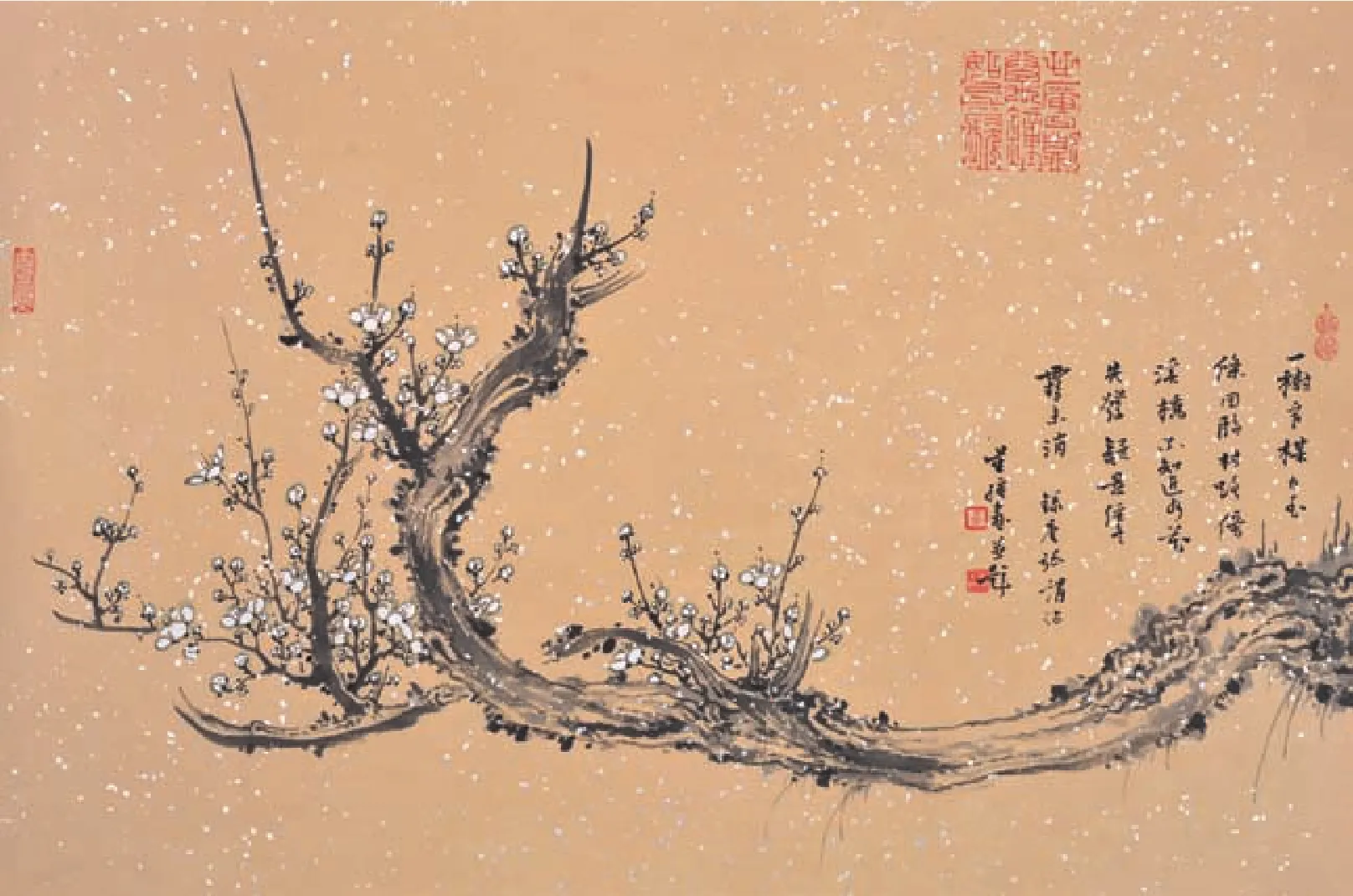

李文崗 一枝獨秀 45cm×68cm 紙本設色 2016年

李晶彬 逍遙游系列 47cm×74cm 紙本設色 2016年

田紅巖 戲曲人物 34cm×45cm 紙本設色 2013年

白聯晟 丙申水墨 45cm×60cm 紙本設色 2016年

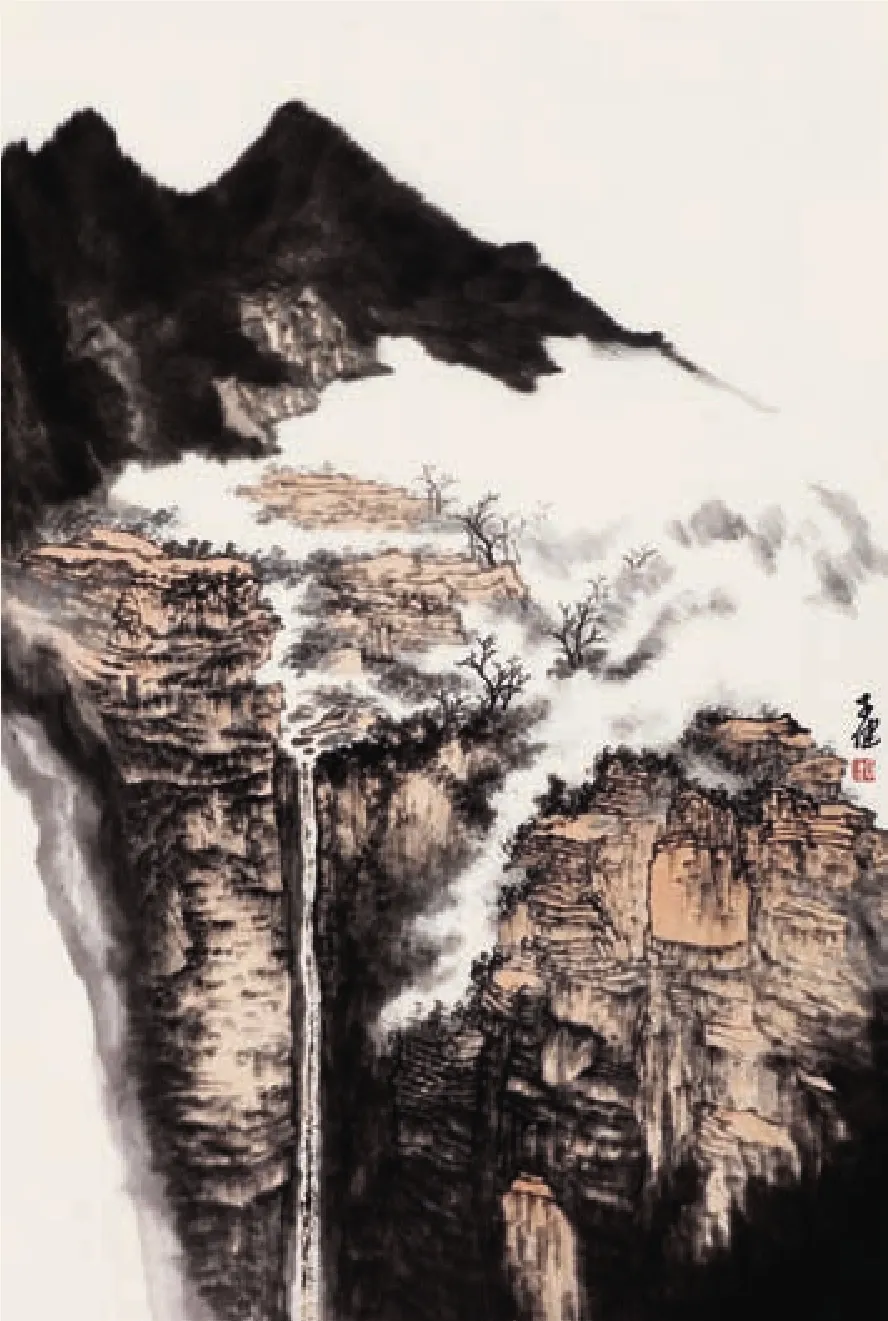

張子健 涵泳青山 45cm×68cm 紙本設色 2017年

白聯晟(河北師范大學美術與設計學院中國畫系主任):順著剛才和東聲聊到的話題,我有幾點想法:第一,創作狀態其實就是想什么就畫什么,不為市場、不為別人所干擾,但是每個人都生活在社會大環境當中,又不可能不管不顧,這本身就是矛盾的。剛才我們看畫,能看出作者在創作過程中的所想所悟,但每個人的創作狀態是不同的。第二,看到到場的一些朋友,心里非常親切,還是北方熱土把大家聚集在這里。《中國書畫》雜志很有影響力,給我們提供平臺,讓我們畫家能夠相聚,老朋友也能相聚,再次感謝《中國書畫》。

丁文娜 石上水 35cm×68.5cm 紙本墨筆 2009年

屠鴻輝(首都師范大學現代水墨研究所研究員):很榮幸昨天晚上接到這個展覽的通知和邀請,實際我前幾天已經看到了這個鏈接,心里想一定要去,正好今天有時間過來學習。展廳里每位河北同道畫的都不同,面貌都不一樣,我們可以發現很多值得去學習、去吸收的東西。

韓朝(首都師范大學美術學院副教授):河北有一個好的起點。老一代藝術家,比如韓羽先生、李明久先生和后來的劉進安先生,還有寶泉老師、曉輝老師、蔣世國老師、白云鄉老師,對我們的影響非常大。我想,從河北走出來的藝術家之所以會成功,有一點特別重要,那就是執著的求藝心態,我們從這個展覽當中能夠感受到。河北當下的中國畫創作有一個特點,就是無論是什么樣的題材,采用什么藝術手法,具有怎樣的藝術觀念,作品都富有當代性,這點從大家的作品中就能夠看出來。盡管有的藝術家強調傳統,但是他流露出的那種氣息和創作心態,也有當代的藝術感受,這是難能可貴的。

李文崗(河北大學藝術學院教授):就藝術和科學而言,科學讓人類進步,藝術可以讓精神升華。在傳統這條路子上,大師太多,超越他們非常難。盡管如此,有時候從我自己內心來講,不愿意重復過去。那怎么辦?我就畫了一些前人從來沒有畫過的東西。此外,從另一個角度講,傳統的題材有它很深的意義,在題材不變的情況下,是不是可以有一個新樣式?這個題材定了以后,怎么達到一種“無我”的狀態,既跟創作者的生活狀態能夠契合,在別人看來也有所觸動,這個是非常難的。

李天鎖(中國美術家協會會員):雖然我一直都在畫畫,但是現在發現這一塊兒的問題是越來越多,比如形式的問題,現在一直不清晰。我就覺得現在是不是情感上不清晰和模棱兩可的地方太多了,之后就導致了形式上、行為上也出現了好多問題。現在大家都在強調多讀書,那么在讀書的過程中能否找到情感上的契合點呢?再一個,我覺得這兩年自己特別喜歡傳統一路,而且發現以前對傳統的認識太表面化了。傳統的空間特別大,以前就是挖得不夠深,沒有真正認識到它一些核心的東西。

丁文娜(中美術學院水墨人物博士生班結業):還沒有一個歸屬感,這是我自己特別苦惱的地方。我可能偏向西方更多一些,對傳統則抱著一種觀望的態度,甚至持有懷疑態度—我懷疑它的科學性。西方的藝術有一種語言的邏輯,這個是我特別欣賞的。但我對傳統繪畫始終是抱著一顆向往之心的。在畫西畫的過程中,我特別容易有生命消耗感,變得敏感,變得不平,變得興奮,這個時候我發現我的身體出現了一些不適感—會特別不舒服,但是當我畫中國畫的時候就逐漸安靜下來,人也變得更加柔和。中國畫確實讓我感覺到了生命的樸實、安寧。中國畫是一個以人為本的東西,所以我對它充滿了尊敬感。這就是矛盾,我覺得這種矛盾才是繪畫里中西方碰撞下的意義。但是我們可以在這個矛盾里面找到自己,這恐怕也是這個時代最有趣的地方。

南方:對于丁老師的話題我是感興趣的。我來北京其實也挺久的,但是我覺得跟一些地域的藝術家比,基本上還是屬于不會說話的,也不知道怎么交流—這可能也是河北人的特點之一吧。但是,河北人比較善于用作品說話,像剛才聊天說到繪畫語言的問題,我們都在這上面下了很多的功夫。可能有時候我覺得繪畫語言還是會源于你的生活方式、你的狀態和價值觀,甚至會反過來。如果為了語言而語言,就會很累,但是內心那種勁兒調動起來就夠了,好的作品其實也都是那一瞬間產生的。而且它可能除了承載你自己的想法以外,也能代表別人,索性讓一些新生的或者一些新的感覺從你的作品體現出來。

王東聲:自己的狀態都是個人的,每個人都有個人道路、環境、接觸的人。但是有一點,無論古今中西,那些我們能夠一下子就點出他名字的、腦子里反映出來作品的畫家,可能都在一個大山里頭,或者在一個場域里面曾經碰撞過,比如說像塞尚,或者畢加索,或者是邊緣一點的。這個碰撞的強度對他后期的創作就有可能有用,要沒有碰撞可能就會有缺失。

白聯晟:對于一個畫家來說,不管你是以什么樣的題材還是作品風格,乃至材質出現,呈現出來的還是畫家內心世界的一個部分。一個畫家的突破和創新,盡管看的是外在視覺,其實更重要的還是在突破你的內心,不斷地突破,不斷地建立,“不破不立”就是這個意思。

還有一個,就是要對外部世界有觀照之心,最有代表性的是20世紀80年代末至90年代初,劉老師回到他們老家過春節,當他看到一個沒有燃燒完的柴火垛,就能夠看出沒有燒盡的和燒完的柴火之間那種黑白關系。他把這類題材畫了六七年,上面是藍天,下面是水墨堆砌的、他自己認為的構成,恰恰就在一種不經意的狀態下還保留著藝術家對生活的那種很敏銳、很敏感的心思。他為什么能把這個題材放大并提純放在自己畫面里面?其實這就是加工能力和認知能力的體現。

其實在我們創作過程當中,歸根結底還要有“逗著自己玩”的心態,千方百計逗著自己“玩”。在交流的時候我也說,一種很熟悉的東西畫的時間長了,作為一個有良知的畫家,他肯定不會拘泥于此而始終畫下去,他會自覺地改變自己的創作狀態,始終去找尋一種不一樣的感受。

說到傳統,其實我剛才也在想,像黃賓虹,我們看到他的山水畫,其實他的內心境界不全在山水上,山水僅僅是他作為理解中國文化或者是中國藝術的呈現形式之一,還有他的花鳥、書畫、篆刻。其實書畫僅僅占了他生活中的五分之一。要建立每個人強大的內心架構,光靠兩幅畫還差得遠。

崔強 鐵桿新花系列 46cm×69cm 紙本設色 2016年

張艷 無量小佛在荒野 76cm×53cm 紙本設色 2017年

南方 吃茶來 48cm×131cm 紙本設色 2017年

李天鎖 寒色 34cm×45cm 紙本設色 2016年

任重志 酥水生香 38cm×65cm 紙本設色 2017年

王東聲:實際上是這樣的,確實這個世界上每個人都是各取所需,每個人的路徑不同,每個人的智力不同,都是不同。

張艷:我覺得我和畫之間的關系不像我是主宰,不是我在畫畫,好像我更需要它。它有時候是主動的,會引著我走,告訴我好多事情或者是方向,教給我好多道理。在跟它的相處過程中,我覺得我挺受益的,可以從旁觀者的角度觀察自己。

任重志(中國美術家協會會員、河北中國畫學會副秘書長):實際上我一直在反思自己,我畫畫偏于“好看”,但是我一直在思考、在去設定屬于我自己的一種審美方向。比如我年初的時候去邯鄲看石刻造像,中間去的邯鄲博物館。我原來對磁州窯的東西不太感興趣,因為我覺得它做得太粗了。我最初是喜歡古代的、比較細膩的東西。當然,盡管磁州窯也是后來才被認可的,但它卻代表當時質樸一路的審美觀念,所以我目前還在研究這個東西。但是,這些東西怎么能夠引入我的繪畫創作當中?直接去畫這些東西沒有意義,我在嘗試著把它背后的氣質和我的畫作完全吻合,并把這種審美引入到我的作品當中。我需要大量的嘗試,我也在做這種嘗試,但是沒有拿出來。我畫的山水或者是花鳥,也是追求氣質上的一種吻合。我以前確實也是非常在意這種技術上的精巧,但是現在當我看到自己的作品,我就有所反思,有所體會。

王曉輝(中央美術學院教授):河北的朋友們都很認真、很深入,但河北的“繪畫人”,整體上的確又有很多問題。藝術是發展的,當我們回頭看哪一個時代,實際會很清晰。我們現在看黃賓虹,是一種唯美,也是一種傳統。實際上在黃賓虹所處的那個時代,考慮到他個人的政治思考、社會思考,再把他的作品和清代“四王”以及清末那種山水畫、仕女畫去比較,就會明白其實黃賓虹的作品就是很頹廢的一種藝術。這種審美實際上在當時真的是很不合時宜的,他跟“四王”那樣小心翼翼地刻畫是完全不一樣的。所以在那個時代,他的作品只有個別人喜歡,大部分人認為是很不務實的。我們再看看同時代的花鳥畫家,看看齊白石,就會發現其實潘天壽先生也是不合時宜的,但他創造的是一種獨創的審美取向。一個好的藝術追求者不要和時尚去勾連,我們要引導下一代在大學里隨性畫,只有這樣的教育才有效果。前輩向前取法,晚輩學習前輩,最后會發現遺留的問題都是一樣的。作為個人藝術實踐,我可以畫得很唯美但很無聊,沒關系;但是作為教育方向,這是河北應該思考的問題。只要你不回避,找到藝術方向就去做。

白珂 隔江寒色 197cm×200cm 紙本墨筆 2014年

蔣非然 無題 68.5cm×68cm 紙本設色 2017年

鄭金閣 浸禮系列 61cm×135cm 紙本設色 2016年

屠鴻輝:王老師的總結我非常受益。剛才大家都有說到傳統和當代的關系,因為你活在當下,就不可能不接觸到當下的環境。大家隨時可以從微信里看到各式各樣、奇奇怪怪的但是同時你特別喜歡的作品,這些作品肯定或多或少會影響到自己。同時,我覺得就技法的訓練而言,實際上大家都已經進入了很好的狀態,剩下的就是要畫出自己骨子里面有的東西。

韓朝:最近我也看了一些美術展覽,目前的藝術生態非常多元。每個人選一個點,然后去完善它,堅守它,不斷回歸自我,這樣就可以了。在教學中也是這樣,我時常建議學生們不斷找自己的那個點,哪怕特別微小、不成熟,哪怕存在很多的問題,只要它是自己的,就特別可貴。

楊愛群(《中國書畫》雜志社書畫院副秘書長):首先感謝各位畫家、各位老師專程到這兒參加這個學術研討會,我代表雜志社對大家表示真誠的感謝。河北省在全國是一個人杰地靈的大省,尤其是在藝術領域,在全國起到了模范的作用。這次展出了不同年齡段、不同形式、不同風格的作品,有一定的代表性,我們感到非常高興。希望各位藝術家今后取得更大的成績,謝謝大家。

王東聲:因為時間關系,咱們今天先聊到這里,謝謝大家!

責任編輯:劉光