學養深致 古雅自抒

◇ 毛文睿

學養深致 古雅自抒

◇ 毛文睿

南田有“時史”一說,講的是留意于物之人,其碌碌于抹綠涂紅之間,心手粘滯,圖繪之物了無文思遐想,所以即便勾皴點染間句讀明白,筆底依舊難得些許深秀靜氣。匠心不可無,但若推卻文心,怎可于葉里知秋?

所以自古而今,真畫者往往希求筆墨之外別有一番靈寄。當今畫壇傳有“學者型”畫家這一說法,區別于“時史”,這樣的畫家必須具備深厚學養才可以“學者型”相類之。他們的畫作以學養為基,因而畫里畫外終有青山消受。我認為,樊波先生就是這樣一位以文心參摹畫道的“學者型”畫家。樊波先生從事書畫美學研究與教育,在這一領域建樹頗多,著有《董其昌研究》《中國書畫美學史綱》《中國畫藝術專史—人物卷》《中國繪畫風格論綱》等,翻看這些佳作便會知曉其理論體系的清晰縝密,而這清晰縝密之中又時常閃現其思維深處的婉轉,似乎在邏輯的密不透風里依然可以觸碰到中國哲學詩性的一面。我想,這大抵同樊波先生年少時的經歷有關。先生出身于書香之家,少時便浸染于丹青筆墨的氛圍之中,對中國傳統書畫有著根性的感思與徜往。他愛讀巴爾扎克、雨果、托爾斯泰、托斯妥也夫斯基的小說,更醉心于黑格爾的哲理廣廈,拉得一首激昂回環的二胡曲,也能一揮衣袖便展紙添墨,徘徊于古人丘壑之間。如此率意天真了然可見。作為樊波先生的書齋常客,我仍然自覺貪戀與先生坐談的每時每分。誰言學者必是掙扎書海而姿容苦澀不堪?樊波先生恰恰相反,與其說他是一位修養深厚的學者,倒不如說他就是那個“心往白云畫里”之人。

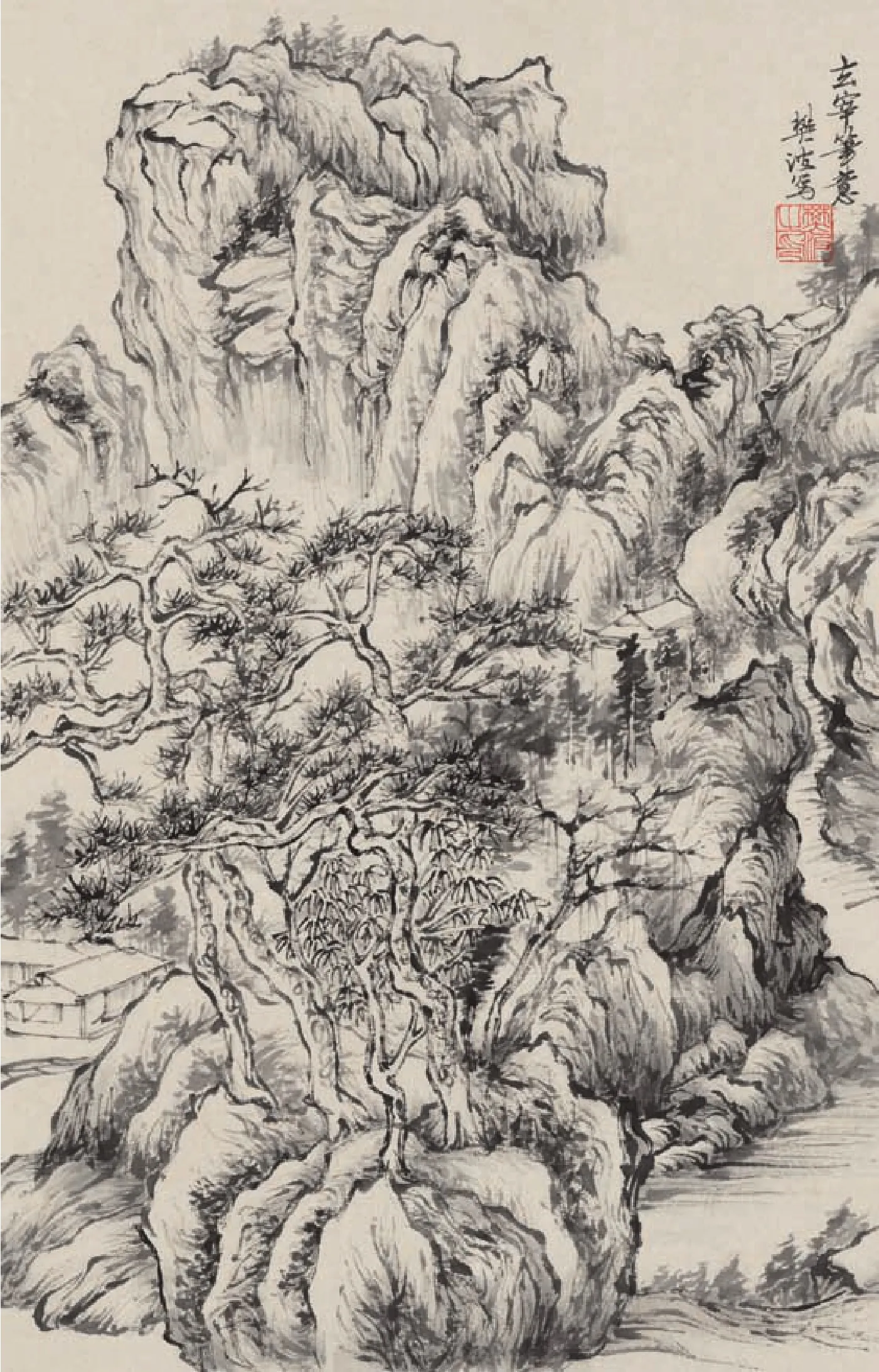

樊波先生的作品有山水,有人物,然尺幅雖小,筆墨輾轉中確乎有如腕底出風,落筆靜謐深秀。我不禁暗自思忖,先生高爽邁出的談吐風神之外,竟也有這般容止心境。細觀其山水作品,可以窺見南宗一派的繪畫理路。樊波先生研究董其昌,對南宗繪畫派系也有相應的推崇。在其畫作中,不管是煙藏古木、蕭朗山石,還是疏淡率性的逸筆皴擦,通覽全幅,其筆墨性情思接玄宰,又處處與元人暗合。但也奇怪,在樊波先生的作品里,沒有云林筆中的清冷孤絕之氣,其與思白的筆墨布局亦蹊徑有別,細看時筆墨荒率繁復,而遠觀時滿紙氣象卻又渾渾然復歸清幽。我想,他的這份清幽定不在茂林深處,反倒是更往喧囂之地才可安頓的,要不說作品中壓抑著的韶秀之韻何以在滅沒松林寒石的孤寂之后,唯獨將這靜氣越發明晰地烘托出來了呢?他還是他,在思慕古人的同時也于筆墨暢快中遁逃開去。樊波先生在實踐的過程中獨創“扭鋒”這一技法,意在中鋒運筆的過程中輾轉筆肚,使得筆跡周邊呈毛狀,而筆勢中心仍然內涵其筋骨,最終形成一種渾厚蒼潤的線條流動之感。中國傳統繪畫的創作正如晉人所言“吞吐大荒”,執筆之人心靈須隨大化流動生感,以此毫端游走于紙上才能產生“氣”的推宕,并在生命的吞吐之中自抒機軸。先生不僅癡迷于中國傳統山水畫,也忱心于通過理論的方式為這片山水做更為完滿的注釋。

樊波先生也作小品人物。其中有幾張用中國傳統筆墨結合西方繪畫技巧繪就的洋人小像,墨線起伏于體積和形似之間,畫中的人物在具備形感的同時也因筆墨的抒寫繚繞出一番氣韻來,所以盡管摻合著西方古典主義繪畫大師安格爾的筆調,人物衣褶也依然似風浮動,無一筆多余,亦無一筆不從韻律中走來。蔡元培對中西方繪畫有過這樣一句歸納:“西洋繪畫近建筑,中國繪畫近文學。”講的是西方繪畫以塊面作為主要手段來造型,注重眼前對象在審美感知中那一瞬間的精準,而中國繪畫則是用線與墨的交織來捕捉意象,筆墨流淌似乎都沿“氣韻”而去,因而作品里除卻目光所及之物,龐雜的周遭都仿佛消解在了滿紙虛靈中。許是古人的宇宙思慮和情感真實卻也虛曠,物物似是皆非,倒像是揉進了性情的筆墨才是唯一可以留住的真實。這顯然是西方繪畫難以體悟到的。依我之見,所有外在的語言架構都可以融合,但精神文化的獨有卻是難以相參的。而如今樊波先生筆下的洋人小像便是在玩味中西繪畫語言的同時,對中國傳統筆墨作的一次回歸性的思考,并由此考量中國畫的審美容量和多種可能性。

宋人有詩言:“山靜似太古,日長如小年。”呵,如今這喧囂的時代如何覓得這份靜趣雅懷,想來這番山靜日長莫非復歸于先生筆里春秋了罷!

責任編輯:宋建華

樊波 閨閣晨妝 40cm×45cm 紙本設色 2014年

樊波 鏡中花 40cm×45cm 紙本設色 2014年

樊波 玄宰筆意 70cm×46cm 紙本墨筆 2015年

樊波 松 70cm×46cm 紙本設色 2015年