“基于問題的學習”的科學推理能力培養探討——以“動能和動能定理”的教學為例

(1. 華東師范大學物理與材料科學學院,上海 200241; 2. 廣東省深圳實驗學校中學部,廣東 深圳 518028)

“基于問題的學習”的科學推理能力培養探討——以“動能和動能定理”的教學為例

肖展望1劉碧君2

(1. 華東師范大學物理與材料科學學院,上海 200241; 2. 廣東省深圳實驗學校中學部,廣東 深圳 518028)

科學推理作為科學探究中的重要環節與方法,在物理概念和規律的學習中扮演著重要的角色。當下的中學物理教學過程中普遍缺乏對學生科學推理能力的培養,物理知識的習得過程多為接受性的,沒有充分利用學生的原有認知通過科學推理生成新知識。針對以上現狀,本文以“基于問題的學習”(PBL)教學法為基礎,以高中“動能和動能定理”的教學為例,探討如何以問題引領學生進行科學推理,實現對學生科學推理能力的培養。

基于問題的學習;科學推理;動能;動能定理

1 引言

科學推理(Scientific Reasoning)的概念最早由皮亞杰在其認知發展理論中提出,是科學思維的一種高級形式,在個體獲取新知識、認識世界的過程中發揮著重要的作用。按照推理的材料,科學推理可分為假設演繹推理、比例推理、控制變量推理、概率推理、相關推理;按照推理的形式,又可分為歸納推理、演繹推理以及類比推理等。物理學科核心素養的“科學思維”維度中與科學推理相關的描述有:“能從定性和定量兩個方面進行科學推理、找出規律、形成結論,具有使用科學證據的意識和評估科學證據的能力”,凸顯了科學推理在物理教學中的重要性。“基于問題的學習”(Problem-Based Learning,簡稱PBL)是在建構主義思潮影響下發展起來的一種以問題為驅動的學習方法。利用PBL教學法,將物理概念和規律的學習轉化為推理案例,通過預設問題引領學生進行科學推理活動,可以幫助學生在學習物理概念和規律的同時提升學生的科學推理能力。

2 培養學生科學推理能力的必要性分析

2009年在美國《科學》雜志上發表了一篇關于科學知識與科學推理能力的比較研究論文,該研究對比了中美兩國近6000名大學新生的物理測試成績和科學推理能力測試成績,發現中國學生的科學知識與科學推理能力并不成正相關。后續研究發現,中國學生易采用直覺思維進行推理,常會出現結論正確而理由錯誤的情形。事實上,在當前的中學物理教學中,教師很少有意識地讓學生在學習中經歷一個完整的科學推理過程,往往重點關注陳述性知識的學習,而忽略了程序性知識的學習,導致學生科學推理的意識較差。在一些探究實驗中,學生能夠進行實驗操作,會進行數據處理,甚至對實驗的注意事項都非常熟悉,但是對于實驗方案與實驗目的之間的邏輯關系卻并不清晰。一旦改變實驗方案或面對一些開放性、創新性的實驗,學生便會感到無從下手。

根據皮亞杰的認知發展理論,中學階段的學生處于形式運算階段,其思維發展到抽象邏輯推理水平,對命題能作出富有創造性的反映,能夠根據歸納或演繹等推理方式來解決問題。在中學物理教學中,應該充分抓住這一認知發展的關鍵期,結合物理學科邏輯性、系統性強的特點,對學生的科學推理能力進行有效培養,這對其核心素養的提高有著重要的意義。

3 PBL培養科學推理能力的操作模式

PBL是一種以問題為導向的教學方法,強調以教師的預設問題為驅動,學生通過小組合作討論、實驗探究等進行知識建構,將學習任務與有意義的問題情景進行整合,最后在解決問題的過程中獲得知識,學習問題解決的思維方法。

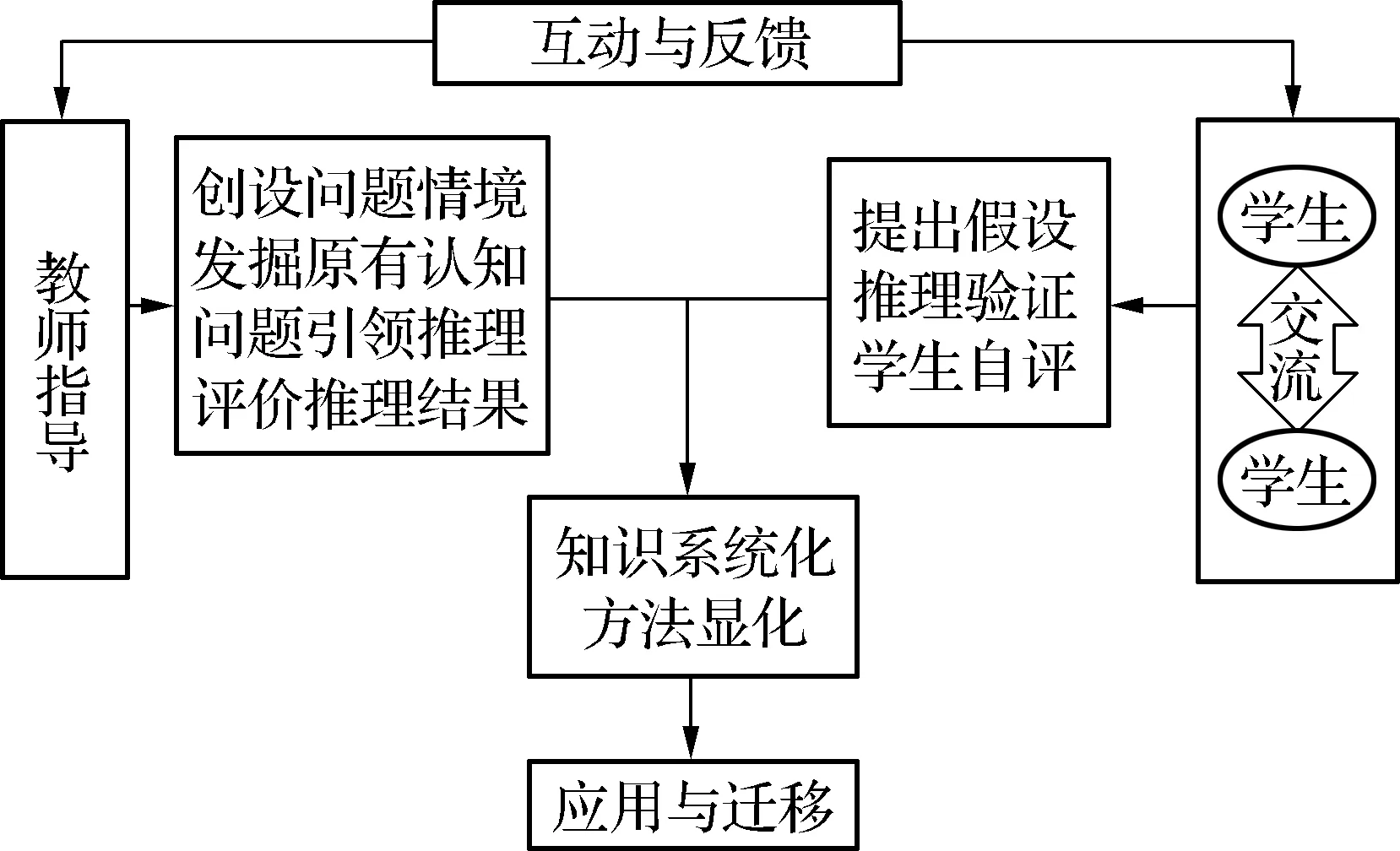

PBL教學法培養科學推理能力的操作模式如圖1所示,其中問題是課程組織的核心,學生是致力于推理活動的主體,教師是學生解決問題時的指導者和伙伴。首先教師需要結合生活實例創設問題情境,明確學習目標。在教師的問題啟發下探明學生的原有認知,明確學生已掌握的物理概念與規律;教師引導學生針對問題提出假設,以問題為線索,靈活運用實驗探究、邏輯思維和數學推導等多種方法進行推理,獲得證據,學生對推理過程和結果進行自評。教師將學生收集的證據進行匯總分析,并評價證據是否能有效驗證假設。在整個教學過程中需要師生、生生之間的互動,教師要對整個推理過程進行實時監控及引導,最后將本節的知識系統化、條理化輸出,同時向學生顯化教學過程中所用的科學推理方法。

圖1

4 運用PBL教學法的“動能和動能定理”教學案例分析

“動能和動能定理”是高中物理“功和能”板塊中的核心內容,從初中對動能的定性研究上升到定量研究,而動能定理又將合力的功與物體動能的變化形成了聯系,極大地方便了學生對多過程問題的求解。學生在本節的學習中容易對動能的表達式進行機械記憶,對合力做功的過程和物體動能變化之間的邏輯關系認識模糊。筆者對人教版物理必修2中該部分的課程設計順序做了一些調整,同時將動能、動能定理及其相關實驗探究過程整合為一個包含科學推理的有機整體,運用PBL教學法讓學生在學習本節知識的同時提升科學推理能力。

4.1 創設問題情境,明確學習目標

播放“子彈擊穿西瓜”“飛馳的高鐵列車”的視頻讓學生回憶動能的定義,此前對重力勢能的認識從定性走向了定量,高中階段對動能的學習同樣如此。

問題1:怎樣計算物體動能的大小,動能的表達式是什么?

播放“F1賽車啟動”“神舟一號飛船發射”的視頻,賽車和飛船的狀態均從靜止到運動,獲得了動能。

問題2:根據功能關系,做功導致物體具有的能量發生變化,那么是什么力做功使物體動能發生了變化?

開門見山,直奔主題,這兩個問題并非是讓學生立即進行討論和回答,目的在于讓學生明確接下來所要解決的關鍵問題,以此作為推理的導向。

4.2 探明原有認知,尋找推理出發點

問題3:請回顧初中學過的有關動能的知識,動能的大小和什么因素有關呢?如何探究?

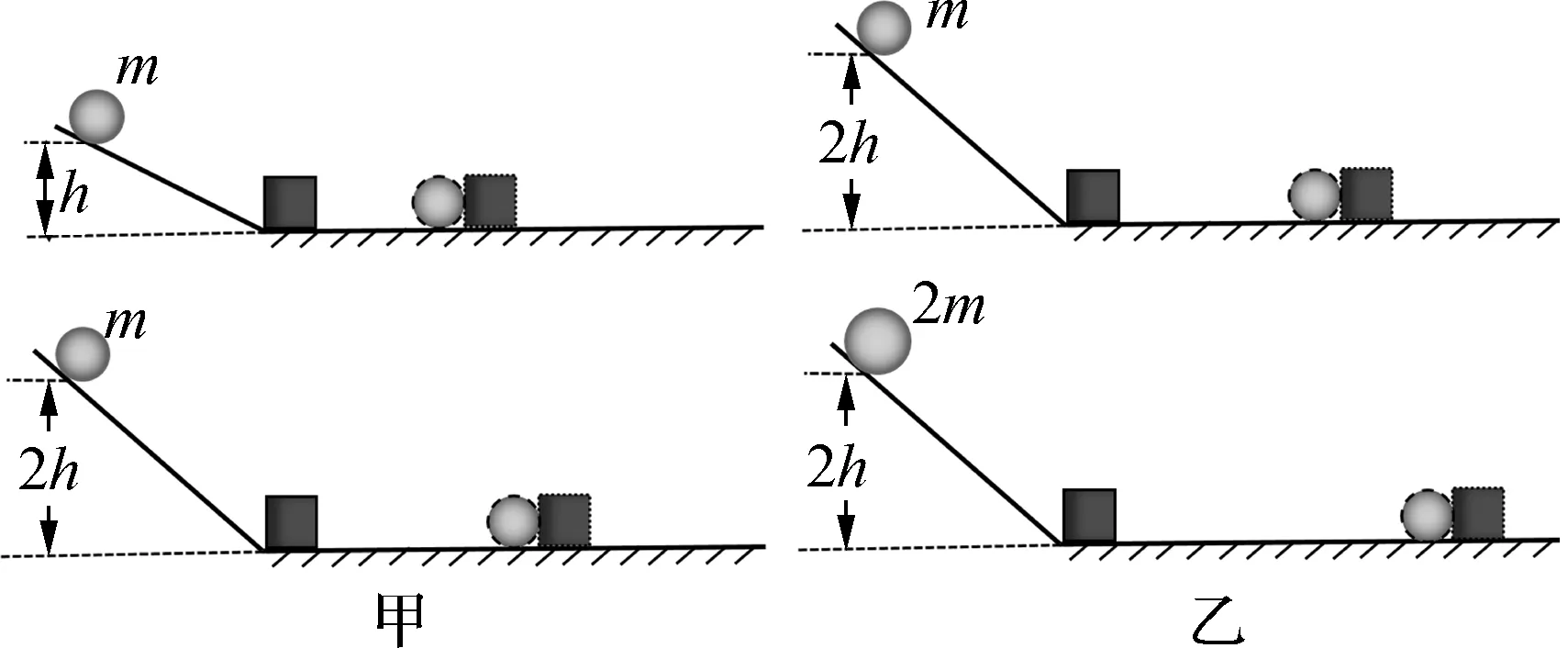

再現初中探究“動能大小影響因素”的實驗(如圖2),本實驗讓鋼球從斜面上滑下獲得動能,通過比較鋼球撞擊木塊后木塊滑動距離的大小定性比較鋼球動能的大小。該實驗采用控制變量法進行兩組實驗,甲組實驗中鋼球質量相同,下滑高度不同,得到的結論為速度越大的鋼球動能越大;乙組實驗中鋼球質量不同,從同一高度滑下,得到的結論為質量越大的鋼球動能越大,從而定性確定了影響動能大小的兩個因素——速度、質量。本環節以學生的原有知識經驗作為起點,采用控制變量法,定性討論、推理,避免直接進入定量討論,可以讓學生處于科學推理的心理準備狀態。

圖2

4.3 問題引領推理過程,提出假設,尋找證據

知道了物體動能的大小同時與物體的質量、速度都呈正相關,但定量關系依然不明確,學生會猜測動能可能的表達式為Ek=kmv、Ek=kmv2、Ek=km2v……既然直接尋找動能的表達式遇到困難,不妨轉換一下思路,從功能關系的角度入手,轉而關注物體動能變化的這一過程。

問題4:F1賽車啟動和神舟一號發射的過程中,它們的動能都發生了變化,物理情景有什么共同點?能通過歸納找出引起物體動能變化的內在原因嗎?

教師引導學生展開討論,此處將賽車和飛船的運動當做直線運動的物理模型,并對它們進行受力分析,分析其所受合力F。對于同一個質量不變的物體,只要速度大小發生了變化,即存在加速度a,物體動能則改變,即:合力F≠0→a≠0→速度大小變化→動能變化,合力F=0→a=0→速度大小不變→動能不變。

再從做功的角度分析,物體動能改變時合力做功WF≠0,反之WF=0。至此,教師引導學生將歸納推理的結果形成結論:動能的變化不依賴于某一個力是否做功,而取決于合力是否對物體做了功。

此問題為本節學習中的邏輯關鍵點,從動能變化的過程出發,對物體進行受力分析、運動狀態的分析以及功能關系的分析。通過歸納推理中的求同法和求異法,得出動能變化的原因,將其作為定量討論的出發點。

問題5:重力做功對應重力勢能的變化,合力做功對應動能的變化,能否進行類比推理,從而找到動能的表達式?

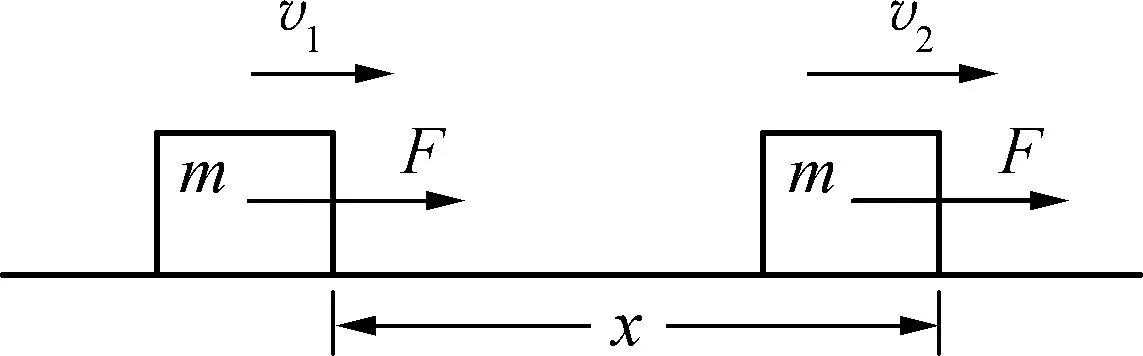

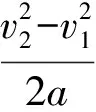

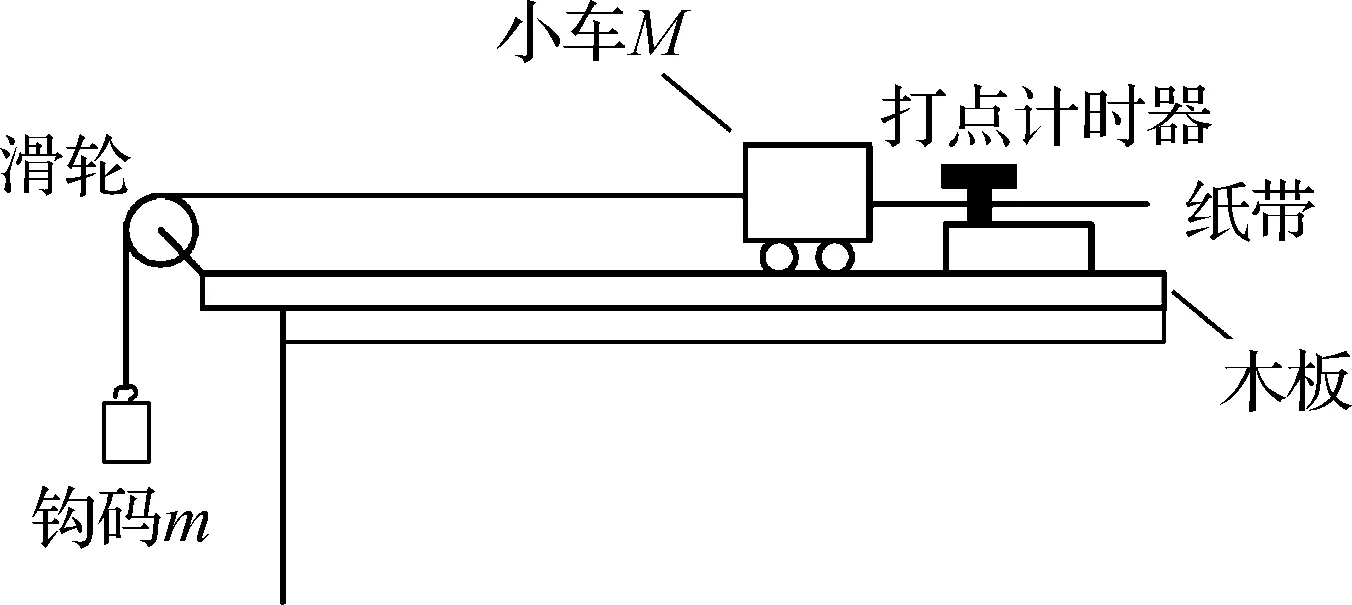

重力做功和重力勢能的關系表示為WG=mgh1-mgh2,可以提醒學生大膽假設:在動能變化這一過程中,也應出現類似形式的等式,等式左邊為合力的功,等式右邊為動能的變化。簡化模型如圖3所示,一個質量為m的物體,在恒力F的作用下做直線運動,速度由v1變到了v2,發生的位移為x。

圖3

圖4

在本環節學生進行分組實驗,驗證假設,各個小組呈現各自的驗證結果,通過小組內和小組間的討論,對實驗過程及驗證結果進行自評,教師將每個小組的結果進行匯總。

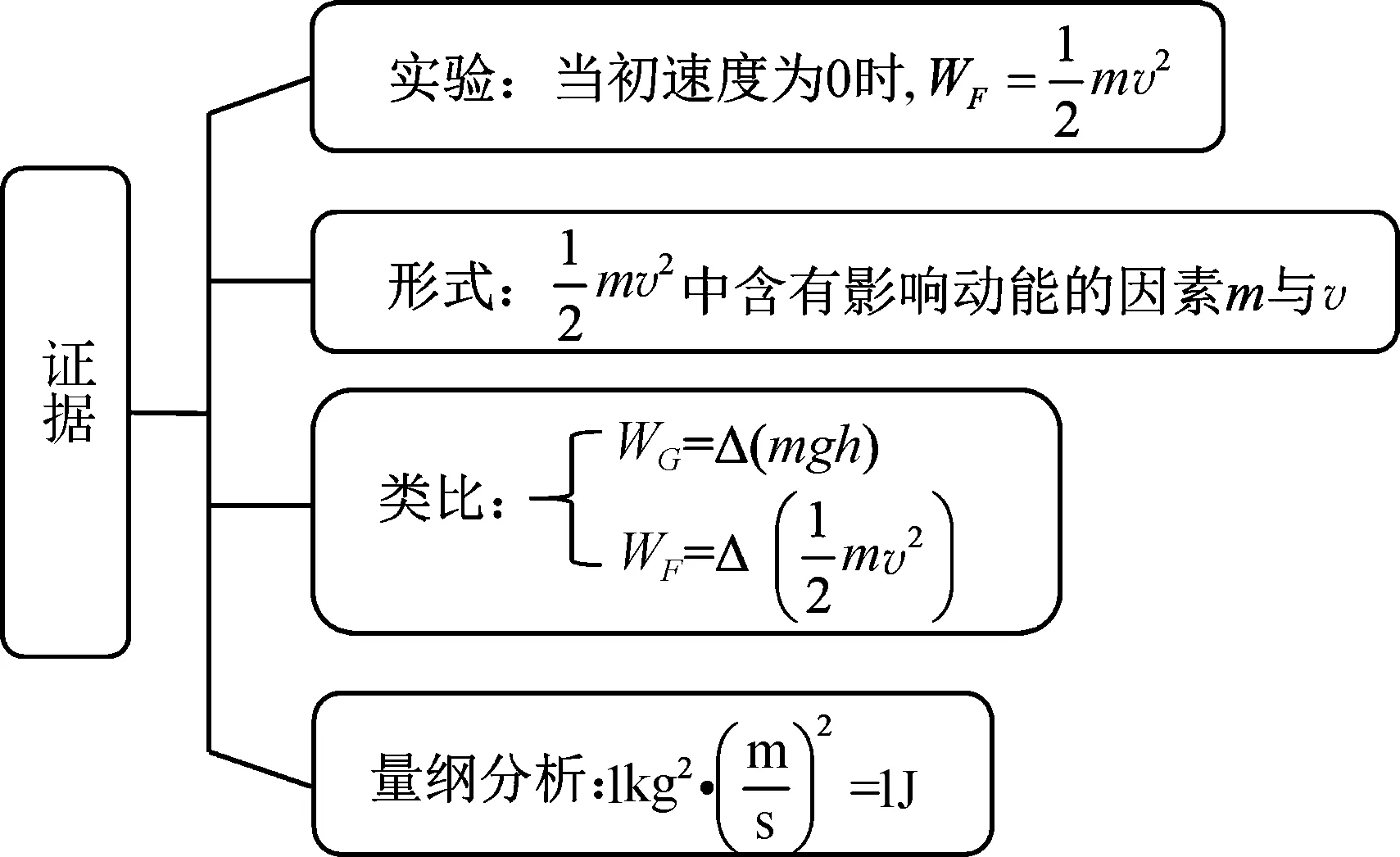

4.4 評價推理結果,統一結論

圖5

4.5 知識系統化與方法顯化

上述教學過程重點關注學生思維的發展,教師還需完善本節的知識結構,比如動能的標矢性,動能定理的應用步驟以及在變力做功中的普適性,筆者將本節知識以清單的形式系統化輸出,使知識能在學生的大腦中條理化,并能舉例應用。教師帶領學生一起回顧整個科學推理過程,明確指出教學過程中運用的控制變量推理、歸納推理、類比推理等科學推理方法,梳理、顯化科學推理方法,方便學生理解并在相似的問題情境中進行遷移。

5 小結

整個教學過程沒有讓學生機械地記住動能的表達式,而是進行了主動的、有意義的建構,動能定理的推出也是水到渠成,通過層層深入的問題,體會科學推理思維的連續性。本節內容本身理論性較強,但經歷這樣一個以問題為驅動的科學推理過程后,像是在經歷一個“破案”的過程,讓學生體驗發現的快樂。總之,利用PBL教學法,以問題引領科學推理,關注學生的認知過程,構建合作型、探究型、思維型課堂,能充分發揮學生的主觀能動性,有效提升學生的科學推理能力,順應了物理學科核心素養培養的要求。

[1] Lei Bao, Tianfan Cai, Kathy Koenig, Kai Fang, Jing Han, Jing Wang, Qing Liu. Learning and Scientific Reasoning[J].SCIENCE , 2009, 323(30):586-587.

[2] 張軼炳,黃昭,白明俠,包雷.中美大學生科學推理能力差異的調查研究[J].咸陽師范學院學報,2011,26(2):112.

[3] 左祥勝.基于“問題解決”模式的課堂教學實踐[J].物理之友,2015,31(5):12-15.

[4] 劉萬強,覃祥學.激疑 探究 驗證 應用——關于“動量和動量定理”的教學設計[J].物理之友,2017,33(3):23-24.