補陽還五湯聯合針灸在氣虛血瘀型中風恢復期治療中的應用研究

河南省偃師市人民醫院(471923)姬海棠

缺血性中風發病率、致殘率、復發率高,并發癥多,恢復期治療效果直接影響患者今后的生活質量,但目前針對恢復期的治療無較好治療方法[1]。近來有研究[2]指出中醫方劑聯合針灸治療較大優勢,為研究補陽還五湯聯合針灸治療缺血性中風恢復期(氣虛血瘀)效果,本人進行對比治療實驗,詳情如下。

1 臨床資料與方法

1.1 一般資料 本次研究選用自2014年2月~2016年5月我院收治的缺血性中風恢復期患者128例。患者選入標準:①符合1995年中華醫學會修訂《各類腦血管疾病診斷要點》中關于缺血性腦卒中診斷標準;②符合藥監局2002年頒布關于《中藥新藥治療中風的臨床研究指導原則》的相關診斷標準;③符合氣虛血瘀證診斷標準,且在恢復期(2周~24周);④首次起病,年齡40~70歲;④患者知情同意,愿意配合治療。患者排除標準:①短暫性腦缺血發作;②腦梗后腦出血者;③由腫瘤或外傷,及冠心病等合并房顫導致腦栓塞者;④TT、PT、APTT在高于正常范圍1.5倍,或纖維蛋白原小于150mg/L,有出血傾向者;⑤合并其他系統嚴重疾病或惡性腫瘤。被選入患者隨機分組,A組共64歲例,其中男性41例,女性23例,37~66歲,平均年齡(51±3.2)歲,病程1~5月,平均(3.6±1.2)月;B組共64例,其中男性33例,女性31例,33~65歲,平均年齡(53±2.8)歲,病程0.5~6月,平均(3.7±1.7)月。此方面資料差異無統計學意義(P>0.05)。

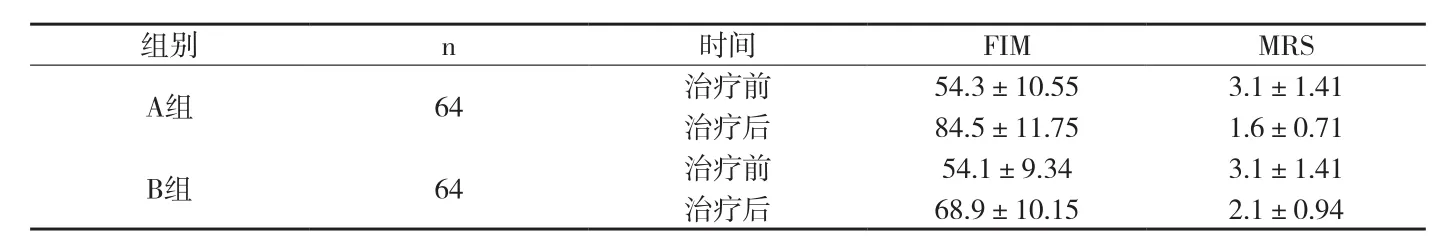

附表1 兩組病人活動功能對比(±s)

附表1 兩組病人活動功能對比(±s)

組別 n 時間 FIM MRS A組 64 治療前 54.3±10.55 3.1±1.41治療后 84.5±11.75 1.6±0.71 B組 64 治療前 54.1±9.34 3.1±1.41治療后 68.9±10.15 2.1±0.94

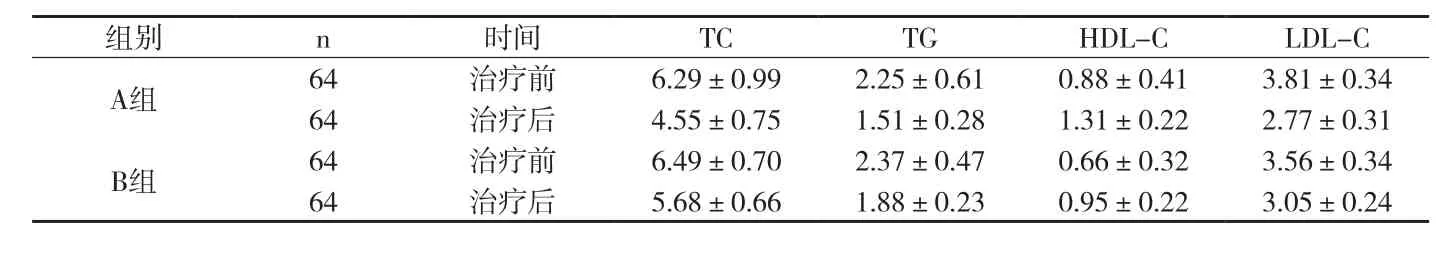

附表2 血清相關指標對比(±s)

附表2 血清相關指標對比(±s)

組別 n 時間 TC TG HDL-C A組 64 治療前 6.29±0.99 2.25±0.61 0.88±0.41 64 治療后 4.55±0.75 1.51±0.28 1.31±0.22 B組 64 治療前 6.49±0.70 2.37±0.47 0.66±0.32 64 治療后 5.68±0.66 1.88±0.23 0.95±0.22 LDL-C 3.81±0.34 2.77±0.31 3.56±0.34 3.05±0.24

1.2 治療方法 兩組在急性期都采用同樣治療,如溶栓、抗血小板治療及神經營養治療等。B組恢復期服阿司匹林(甘肅祁連山藥業;H62021159),100mg/天/次、辛伐他汀(Lek Pharmaceuticals d.d,H20100053),20mg/天/次。A組恢復期加用補陽還五湯聯合針灸治療,方劑組成有生黃芪120g,桃仁、川芎、紅花、地龍各3g,當歸尾及赤芍6g。清水煎煮,取藥汁200ml,一天二次,飯后服。四周為一療程,治療2療程。進行針灸:選合谷、外關、三陰交、患側曲池、足三里、陽陵泉,其中三陰交取瀉法,合谷取補法。得氣后留針三十分鐘,每隔10㎝行針5min。每14d間隔2d,14d為1療程,治療4療程。

1.3 監測數據 監測治療前后兩組血清TC、TG、HDL-C、LDL-C;治療35天后以功能獨立性量表(FIM)及改良Rankin量表(MRS)[3]評價病人活動功能。

1.4 療效判定標準 根據1995年中華醫學會批準的《腦卒中患者臨床神經功能缺損程度評分標準》、《臨床療效評定標準》及2002年《中藥新藥臨床應用指導原則》評價其治療效果。

1.5 統計學方法 數據用SPSS19.0統計分析,計量資料(±s)表示,t檢驗;計數資料(%)表示,X2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組病人活動功能對比 A組病人活動功能的FIM高于B組,MRS評分A組低于B組,組間對比,差異有統計學意義。詳見附表1。

2.2 A組治療總有效率(治愈+顯效+有效)為90.63%(58/64),明顯高于B組75%(48/64),P<0.05,差異有統計學意義。

2.3 血清相關指標對比,A組TC、TG、LDL-C比B組顯著降低,HDL-C與B組比較顯著上升,差異有統計學意義。詳見附表2。

3 討論

腦中風是由于腦部血液循環障礙和出血性損傷,導致部分腦組織缺血引起部分神經功能缺損為主要臨床表現的一種綜合征,又稱腦卒中,此病病死率和致殘率較高,主要分為出血性腦中風(缺血性腦卒中)和缺血性腦中風(腦梗塞、腦血栓形成)兩大類,以前者最為常見(約75%)。腦梗死度過急性期,在恢復期,是中樞神經系統功能恢復重要時間段,現在臨床上采取不同的治療方法。有研究表明,祖國醫學在治療上有優勢,但其療效需進一步提高[4]。

中風病是我國傳統醫學四大頑癥之首,其起病原因較復雜,關于其病機研究的文獻頗多,多數認為中風病為本虛標實之證,氣虛血瘀為缺血性中風重要病機之一。

補陽還五湯多用于氣虛血瘀型中風恢復期的治療,方中生黃芪為君補益元氣,瘀血消散;當歸尾為臣養血活血;輔以川芎、赤芍、桃仁、紅花活血祛瘀,地龍通經活絡;諸藥合用,對本病氣虛血瘀共奏益氣活血、化瘀通絡之功。輔以針灸改善腦電活動,增強大腦皮層細胞興奮性,促進血液循環,加速身體正常功能的恢復。現代研究證明,補陽還五湯可降低血脂、抗脂質過氧化[5]、減少血栓形成、保護血管內皮[6]等效果。

本次研究中,A組治療總有效率為90.63%(58/64),明顯高于B組75%(48/64);A組病人活動功能評價優于B組;A組TC、TG、LDL-C比B組顯著降低,HDL-C與B組比較顯著上升,差異有統計學意義。可見補陽還五湯聯合針灸用于氣虛血瘀型中風恢復期治療效果較好,值得推廣。