非物質文化遺產視角下紹興地區民俗體育的傳承

——以紹興調吊運動為例

張劍威,湯衛東

(南京師范大學 體育科學學院,江蘇 南京 210023)

·民族傳統體育·

非物質文化遺產視角下紹興地區民俗體育的傳承

——以紹興調吊運動為例

張劍威,湯衛東

(南京師范大學 體育科學學院,江蘇 南京 210023)

以紹興調吊運動為個案,從非物質文化遺產為視角入手,通過文獻資料和田野調查等方法對紹興地區調吊運動的起源、演變過程、文化表現特征進行剖析,研究發現:調吊運動源起于民間體育、民間雜耍的文化符號表達和民間文藝紹興目連戲的發展創新,具有體育健身娛樂、人文藝術欣賞以及蘊于目連戲之中的社會規范教育價值。提出四條調吊發展和保護的策略:集群式策略、學校教育策略、文化立法策略以及文化生態策略,從而構建紹興地區民俗體育文化的傳承機制,打造紹興民俗體育旅游品牌。

非物質文化遺產;紹興民俗體育;調吊運動;傳承

近些年來,對我國各地區民俗體育的考察、追溯與探討可謂是學界的一個熱門課題。紹興位于浙江省的中北部,已有2500多年建城史,是首批國家歷史文化名城。調吊運動是紹興民俗體育文化的一種活態載體,它以鮮明的紹興地方特色和身體活動特征深受人們喜愛,其文化內涵已成為解讀紹興地區文化的特殊文本,是一筆十分寶貴的文化遺產。調吊作為紹興地區獨有的民俗體育項目,是一項運用肢體語言進行表演的空間懸垂運動。“調”意為舞,“吊”意為懸空,起初只是一種民間傳統表演藝術,被稱為“三上吊”、“杠上單吊”等,后發展為 “七十二吊”甚至“一百零八吊”的高超絕技[1]。1952年起,調吊作為一種民族形式的體育表演項目出現于運動場上;1953年,調吊正式作為一種體育運動,并記載于華東區第一屆人民體育運動大會《秩序冊》上。時至今日,調吊以游藝與雜技的形式作為廟會民俗活動的驚險節目,受到人們的廣泛喜愛。2008年6月,調吊入選第二批《國家級非物質文化遺產名錄》;2011年4月,傳承人金光俠在紹興縣湖塘街道設立“調吊傳習所”,后被國家文化部確認為調吊的保護責任單位,得到社會認可和關注。當前,關于調吊運動的專門性探討少之又少,研究其傳承與發展道路、深入發掘其體育價值,對促進紹興地區民間體育項目的傳承和發展、豐富中華民族民俗文化形式無疑具有重要的現實意義。本文以紹興調吊民俗體育活動為個案,考量其在當下發展中存在的問題,進一步探討在非物質文化背景下調吊運動的傳承策略,為地域民俗體育的傳承提供參考。

1 調吊運動的歷史淵源

1.1源于民間體育和民間雜耍的文化符號表達

任何形式的民俗體育活動都可以歸納為一種特殊的文化符號表達,其誕生都是一個符號化的過程,盡管它的起因可以多種多樣[2]。追溯調吊的起源得結合舊社會紹興城社會背景說起:舊時,紹興城內水網遍布,各式各樣的船只成為水城居民們日常的交通工具,無論是埠船、烏篷船還是貨船,都是靠人力行駛。勝任船老大這項特殊的體力工作需要具備一定的腿力、臂力、腹肌力量以及良好的身體協調能力,這樣才能使船在水上快速平穩行駛。追溯回憶,清末紹興城里倉橋頭的“船頭腦”金阿祥以搖船為業,體格強健,平時愛好練武。但是做搖船生意也有競爭,同行之間有時要斗,有時又會碰到惡霸要收保護費等等。在舊社會,為抵抗一些三教九流的騷擾和謀生的需要,處于底層的勞動者往往需要練就一幅強壯的身體。可能當時有安徽賣藝人在街頭耍弄“三上吊”、“杠上單吊”、“猢猻變戲法”等技藝雜耍,金阿祥覺得這類雜耍用作鍛煉不錯,對劃船作業興許會有幫助,便創造性地在河岸邊伸向河心的樹枝上吊了一根繩子,獨自在繩索上不斷摸索技藝,經過多年的實踐和摸索,后來逐漸創造出了“十八吊”至“四十九吊”的復雜系列吊技動作[3]。至現今從事“調吊”的表演藝人從懸空的布繩上做各種動作及舞蹈造型,引申為平民老百姓受地主惡霸欺壓下走投無路尋短見,帶有控訴、反抗舊社會惡勢力的意味,這本質上就是一種以民間體育表演為文化表現形式,將處于社會最深處老百姓意志和寄托符號化的過程。這個過程中,調吊這一文化主體也隨著社會和歷史的變遷而逐漸從單純的民間雜耍演變為技藝性、娛樂性更強的民俗體育活動。

1.2源于民間文藝紹興目連戲的發展創新

追溯調吊運動的另一種起源,要從目連戲談起。早在北宋末年,目連戲便以一種類似于戲曲演出的民俗活動出現于弋陽江地區。到了南宋,由南渡的“路歧人”引入紹興地區,紹興目連戲以各種雜耍技藝著稱,如“疊羅漢”、“跳索”、“打筋斗”、“男吊”、“耍牙”等,作為紹興地區優秀的民間文藝,千百年來,在民間表演舞臺歷代搬演,獲得了廣闊的發展空間。需要提及的是,調吊表演以“男吊”這樣一種舞臺表演形式存在于目連戲中,并得以發展、創新。“男吊”通常被認為是紹興目連戲所獨有的雜技性武場,所謂“獨有”,當指“七十二吊”技藝及其排場[4]。根據現存的目連戲本記載,紹興境內共有七種目連戲抄本,六種均有涉及“男吊”這一技藝,但一般無文字和科介內容。其中,《新昌調腔目連戲》記載較為詳細:

第三十場 男吊

演男吊為特技角色,庚申年抄本角色為“正生”。本場無臺詞。

(大拷)(目連號)(男吊上)(演三十六吊或七十二吊)(大拷)(韋陀上)(用降魔杵打男吊)(男吊從臺前跳下)(目連號)(大拷)(韋陀下)[1]。

其實這里所說的“男吊”,就是由調吊表演稍加妝扮加入特定的情節后演變而成,至今仍是紹班“平安大戲”的經典橋段之一。調吊藝人多組“目連班”在當地社區、廣場客串演出,在紹興地區享有崇高的聲譽。

2 現代調吊運動的文化表現特征

2.1道具與動作特征

2.1.1 所用道具的簡易與創新。調吊運動的道具是其主要的藝術載體,所需道具很平常:一類是用于制作支撐架的竹木以及懸掛用的粗麻吊布;另一類主要是一些替代性金屬的材料選擇。隨著科技的發展,鋁合金、塑鋼的材料逐漸被一些調吊繼承人選用,而表演用的衣物也開始運用新制作工藝,用彩色絲綢和鐳射金屬加以修飾,顏色搭配更加科學,使調吊表演整體效果更加華麗、震撼。

2.1.2 動作的生活化。回顧調吊的演變,不難發現,其很多動作都來源于藝人的生活觀察,具有豐富的內容和多樣的形式,凝聚著藝人智慧的結晶。如調吊中的單布動作“鳳凰撒翼”:表演者身體倒懸、用手抓布,利用腰腹力量使上半身及軀干盡量抬起,使之與地面平行,雙臂伸開,形如一只振翅飛翔的鳳凰。又如“青蛙劈水”、“孔雀開屏”、“鯉魚穿攤”等雙吊動作都生動形象、源于生活,后逐漸演變為具有表演性、娛樂性的成套動作。

2.1.3 表演的高、難、險。調吊運動只需簡單的道具器材便可表演展示,但在實際的操作過程中卻有較大的難度,這也是調吊運動不能普及于人們日常鍛煉活動中的原因之一。作為一項空中雜技,表演者常常需要在不低于臺面6m的舞臺中央上空表演動作,時而在兩塊吊布中翻滾、時而從吊布中鉆出、時而又從高空猛撲下來。表演途中沒有什么安全措施,全憑個人過硬的技藝完成,其中調吊的精髓“七十二吊”,更是需要一氣呵成,對表演者的耐力、協調、柔韌等運動能力要求都非常之高。1981年出版的《中國戲曲曲藝詞典》曾談到調吊技藝:“男吊”原有七十二吊,現今傳承的藝人多數只能調二十幾吊。魯迅也在其《女吊》一文中感慨道:“這‘男吊’最不易跳,演目連戲時獨有這一個腳色須特請專門的戲子。”[5]

2.2技巧與表現形式

2.2.1 作為一項民間體育表演,調吊在廟會和迎神賽會中常以空中雜技的表演形式展現:表演者用兩條長竹梯作柱子,梯子間橫上一根大竹杠,竹杠上吊了又粗又軟的土布,來耍弄這套本領[3];又或是在運動場上,用四輛自行車排成四方形,每輛車上豎起一根竹竿,然后再用竹竿,以交叉的方法把四輛自行車上的竹竿連接起來,在交叉點上系上吊布,表演者在四輛自行車同時行駛之時,在懸掛的吊布上表演各種精彩的動作(見圖1)[1]。需要說明的是,在廟會、雜技舞臺和運動場上的調吊技能展示,表演者一般不需專門化妝,服飾亦無特殊要求,而下文對于出演目連戲中的“男吊”,則更注重戲劇表演上的藝術形象和舞臺展現。

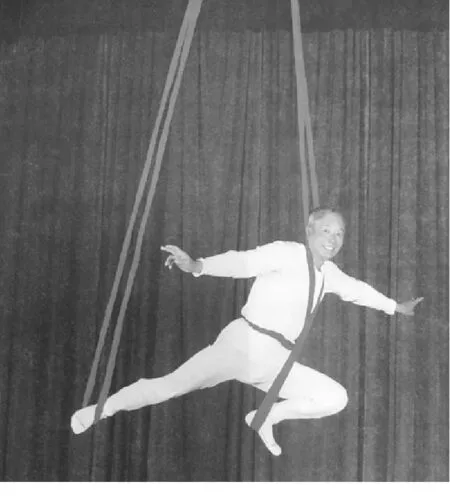

2.2.2 作為紹興目連戲“男吊”表演,結合當地特殊的語言表現形式,融戲劇、技巧為一體。民間文藝大抵都是如此:“男吊”(見圖2)上臺表演時,身穿黑色戲服,亦或是赤足赤膊、梳大頭,身穿一條牛犢短褲,臉飾白色的底紋,八字眉掛額前,眼鼻抹彩,嘴唇下方勾出一塊猩紅色圖案,最后再用散粉進行定妝。出臺前,伴隨著凄厲、急促的目連嗐頭聲,演員以翻跟頭的形式出場,緊接著躥上吊布,開始做有各種名目的“單布”或“雙布”動作。

圖1 20世紀50年代,紹興大教場上的調吊表演

圖2 “男吊”劇照(20世紀50年代攝于上海老閘大戲院)

3 調吊運動的價值探析

3.1調吊運動的體育健身、娛樂價值

調吊是一項民間傳統體育運動項目,因其能夠健身祛病、強壯體魄的價值而得以代代相習,綿延傳承。值得一提的是,第三代調吊藝人金壽昌因常年練習調吊、技藝精湛,在80歲高齡時還能上臺表演調吊(見圖3),其體格健碩令人折服。調吊運動在表演過程中講究張弛結合、快慢交替。在其旋、轉、翻等一連串動作中,人的整個機體都參與活動,使人體肌肉、關節、神經都得到了鍛煉。特別是表演者在空中完成屈膝伸腿、抖肩擺頭、左右探望等動作時,對人體的腰、髖、膝、踝等關節的靈活性都有很好的鍛煉效果。這種全身的動作配合不僅讓整個演出顯得結構流暢、韻律感強,也很好地使人體四肢、軀干乃至全身各個器官的協調性大大增強。有研究表明通過調吊訓練還對增強人體前庭耐力的效果顯著,對部隊官兵的訓練及其他體育項目都有一定的借鑒價值。

圖3 金壽昌八十歲高齡時表演調吊

3.2調吊運動的人文、藝術欣賞價值

體育運動不是人類利用體力進行物質生產的勞動,更不是動物的生存競技或軀體游戲,它是人類為自由發展而能動設計出來的身體運動方式,在本質上具有人文屬性[6]。調吊是從中國舊社會傳統文化土壤中生長出來的民間體育項目,不僅具有健身娛樂性的自然屬性,而且蘊含著藝術欣賞、社會調節等社會人文價值。其中,調吊表演所展現的一些如“童子拜月”、“蜘蛛放絲”、“餓虎撲羊”等高難度動作,帶給觀眾不僅僅是驚險刺激的感受,其純粹運用肢體語言形式的表演本身更是極具欣賞性和藝術性。在這之中,目連戲中的“男吊”表演最為傳神:通過一系列帶有情節性的動作向觀眾生動地展示了舊社會的被壓迫者面對死亡時的恐懼、吶喊、控訴、掙扎、屈服等復雜的心理特征。在魯迅筆下那個“吟罷低眉無寫處”的黑暗年代,一些民間藝人,以人扮鬼,通過“上吊”這種特殊的肢體表達形式,來歡娛神靈和表達對舊社會壓迫的不滿,達到“驅邪扶正”的目的。由此可見,“男吊”表演在舊時充分地彰顯了底層民眾對禳鬼納福的傳統鬼神信仰。而隨著調吊這項運動的發展,調吊已經從嚴肅的舞臺道場下來,更多的是以一種“民間體育表演”的形式來到人們大眾的身邊,其中所蘊含的生命的尊嚴、價值、張力等人文精神為現代人所認可和傳承。

3.3蘊于目連戲之中的社會規范教育價值

舊社會紹興地區鬼神信仰很濃,目連戲作為一種宣揚因果報應的“勸善戲”,之后逐漸演變成了消災避邪抵安的“太平戲”,蘊含救世的象征主題[7]。在當時,宗教活動廣泛滲透到紹興民眾生活的各個領域,演出目連戲可謂是一種積淀深厚的民俗風習,與民眾信仰鬼神的文化心態統一起來。正是這樣,目連戲周期性地出現于紹興民間,成為“中國民俗宗教文化中的一個典型代表”[8]。調吊在目連戲中其演出程式與目的往往都是以人的死亡為基點,聯通神、鬼、人,蘊藉著濃郁的宗教儀式意味,很大程度上發揮著教育的功能,而調吊作為目連戲中一種重要的儀式內容,與目連戲緊密結合,是規范受眾行為、教化受眾思想的一種手段。尤其是每逢年節和農閑的時候,人們在觀看調吊的過程中促進了對彼此的了解、強化了集體的觀念、加強了對族群的認同,形成了團結互助的社會氛圍。

4 調吊運動的現代傳承

在兩百多年的歷史中,調吊技藝的生存、傳衍呈現出交叉式、多樣性的立體形態,通過代代藝人的不懈努力,有的調吊技藝仍然在發源地傳承發展,保持著原生形態,有的技藝則因地域特征和時代需求融入戲曲中而名不符實地延續著。

4.1金氏調吊世家的傳承

調吊傳承有嚴秘的規矩,自第一代藝人金阿祥創立以來已經過4代傳承(詳見表1),均在本姓之間傳承,傳內不傳外、傳男不傳女(金月珍破例為調吊唯一女性傳承人),調吊運動的傳授方式雖封閉、保守,但金式傳承人本著對這項運動的熱愛以及高度的責任感,通過父子相傳、師徒相傳的方式把這門絕技傳承下來,為調吊運動的發揚光大費盡了心血。

4.2一些劇團以及村落目連戲本的存續

時至當代,調吊更多以地方劇團為載體、以舞臺表演形式得到傳播和發展。在20世紀40年代,著名戲劇大師十三齡童(王振芳)在浙江紹劇團學藝時,一次在上海同春舞臺中看到金氏調吊第一代傳承人金新發表演調吊絕技,贊嘆其技藝高深,后虛心問教、自記動作,后將其發揚創新,紹劇團目連戲“男吊”就是引自調吊表演。經有關資料考證:1956年,十三齡童在上海紀念魯迅逝世二十周年活動中,演出多場調吊;1961年,為紀念魯迅誕辰八十周年,十三齡童與金壽康等藝人一齊在杭州東坡劇院上演《七十二吊》、《大吊》等紹劇團節目,并受到周恩來總理的接見。對調吊傳承,還有就是紹興境內地方村落目連戲本對其的記載:如紹興縣明國八年齋堂本《紹興救母記》、嵊州前良村清咸豐庚申年抄本《目連戲》以及新昌胡卜村1956年冬演出本《目連救母記》,其中對當時那個年代調吊表演形式的詳細記載因年代久遠,無法考證。

表1 金式調吊世家傳承一覽表

5 對調吊運動發展與保護路徑的思考

5.1調吊發展的集群式策略

5.1.1 與媒體宣傳相結合。在調吊運動傳承推廣過程中,需借助媒介力量,加強宣傳力度,引起人們的關注。調吊運動或是“男吊”表演不為外界所熟知,只是在紹興境內小有名氣。其實,調吊與現代一些競技體育項目相比較,不僅具有突出的觀賞性、娛樂性和藝術性,更是有原汁原味的地方特色,表現出“新”、“奇”、“特”的優勢。基于此,在實際的宣傳工作中,可以全方位借助報紙、電視、互聯網、手機推送等新興媒體開展立體式宣傳,對調吊運動的表演形式、表演特征以及基本內涵進行全面的介紹,進而引起人們對調吊的廣泛關注,從而帶動調吊運動的不斷發展、創新。

5.1.2 與產業發展相結合。調吊運動在實際發展中所面臨的文化傳承與市場運作矛盾等問題,從體育產業化的角度分析,根本原因就在于其在不斷傳承過程中形成的傳統文化本位和文化慣性與現代市場經濟發展的剝離。在當代社會下,民俗體育要想謀求長遠生存、發展,必須有效挖掘其商業價值,構建新的產業形態,又不失其人文價值,形成集群效應,這也是當代體育非遺保護的新思路。例如麒麟舞的傳承在產業發展的道路上,立足于其特有的民族文化底蘊,通過道具創新、功能創新等融入到旅游等產業中發展,呈現出了麒麟文化獨有的特色化品牌發展模式[9]。民俗體育與旅游業等服務產業具有高度的產業關聯效應,尤其像類似調吊等高、險類體育項目更是能吸引觀眾眼球,是體育產業發展中深具特色與魅力的內容。鑒于此,要阻止調吊這項運動的衰退,我們必須盡快找到一條調吊文化發展與現代市場經濟規律相適應的發展道路,加大調吊與旅游、文化產業的融合,以求互相推進,謀求共同發展。

5.2調吊發展的學校教育策略

學校是傳承體育文化最重要的場所,對于像調吊一樣的民俗體育、技巧類項目,最好的傳承方式就是走進學校課堂、構建專門人才培養機制。海南省的黎族竹竿舞就是比較成功的案例,竹竿舞之所以傳承至今都能保持旺盛的活力,成為海南旅游的品牌代言,和當地中小學、乃至大學都會開設竹竿舞以培養后備人才是分不開的[10],又如大連民族學院專門開設了珍珠球、射弩等地方特色性校本課程。比較而言,調吊運動現在的人才培養主要以零散的培養為主,靠一些地方劇團傳承,沒有走主流的學校教育路線。但值得肯定的是,2009年紹興目連戲傳承人屠福偉調入嵊州市越劇藝術學校任教,教授“男吊”及調吊各項技藝;還有新昌調腔中專班對調吊技藝的傳授等,這已是一個很好的開始。

5.3調吊保護的文化立法策略

文化保護,立法先行,推行保護,重在實施。這是國際上保護民族民間“非遺”的基本理念。而我國在這方面的工作起步太晚,缺乏相關工作經驗,需積極學習和借鑒域外先進經驗。下面以幾個國家為例:日本早在1950年就頒布了《文化財產保護法》,著重強調了要由國家保護無形的文化藝術遺產,提出“非遺”的認定程序、步驟。經認定后,日本政府便會撥出專款資助其傳承人沿習技藝、培養傳人;而韓國在1960年頒布實施《無形文化財保護法》,經過50多年的上下推行,韓國許多民族民俗文化得到全面保護和振興,許多民俗體育、藝術在國內外廣泛展演,贏得了普遍贊譽[11];此外,諸如英、法、德等歐洲發達國家也先后頒布了相關文化保護法案,依法推行文化遺產保護,形成良好的“非遺”保護法制秩序和人文環境。鑒于此,我國應盡快出臺保護民間體育文化遺產的法律或相關法規、規范性文件,讓人們由認識調吊這項運動向自覺進行文化認同、保護的層面轉化,營造全民參與保護調吊運動的良好氛圍。值得說明的是,2006年7月,調吊被評定為紹興市首批非物質文化遺產名錄;2007年6月,入選浙江省第二批非物質文化遺產名錄;2008年6月,經國家文化部批準當選為第二批國家級非物質文化遺產名錄。

5.4調吊保護的文化生態策略

5.4.1 保持調吊文化本真。現今社會,隨著眾多“非遺”商業化價值的日趨濃重,調吊運動開始脫離文藝匯演、文化傳承的道路,而越來越多出現在“商演”性質的舞臺上,在表演過程中為了追求利益最大化,將“調吊”中一些帶有情節性的表演套路、劇情進行簡化、剔除,只保留其中一些有名目的動作,只圖可以吸引觀眾的眼球和活躍一下舞臺氣氛,將其向高、險、難的舞臺表演藝術發展,而忽視其人文價值的體現。世風日下,原生態的“非遺”調吊失去了原有純粹的文化生態土壤,附著的一些精神價值、文化功能也隨之萎縮。要使原生態的“非遺”調吊抵擋得住商品文化的沖擊、立足于原有的文化土壤之上,則需要人們在其市場化運作與純粹文化傳承過程中,找到一個合理的平衡點。文化形態的演變規律告訴我們:任何“非遺”文化的傳承,只有盡量保持文化本真,才能謀求長遠發展,調吊這項運動亦是如此。

5.4.2 提升調吊社會文化價值。首先,我們需要探討調吊作為一種地方民俗體育文化,其社會文化價值是什么?毫無疑問,無論是從價值還是文化價值的定義我們都可以看出,民俗體育的社會文化價值表現為一種文化的內核、社會的追求。當社會的主體需要民俗體育的某一種功能來協助其社會的發展時,則有了社會的需求,那么相應的民俗體育的社會文化價值就應運而生[12]。上文也提及,舊時底層民眾面對社會各種壓迫無可奈何時,轉而開始對“男吊”表演中禳鬼納福的鬼神信仰、宗教意識產生依賴,所以在過去很長一段時間里,各種諸如“男吊”體育活動形式的祈福、敬天成為舊社會人民尋求心理安慰以及心靈庇護的一種手段。而現代人們更多的是把調吊作為一種娛樂活動觀賞。調吊社會文化價值的體現是增加其體育價值的關鍵環節,當調吊這項運動的社會價值開始消解、文化功能逐漸式微,那么其傳承和發展很快就會瀕臨滅絕。隨著國家加強對非物質文化遺產傳承保護工作,有必要依據調吊運動自身發展的規律,在現代化浪潮沖擊下及時維系調吊運動的傳承,完成自身功能與價值體系的重建,以實現其社會文化價值的不斷增值,亦有利于推動我國全民健身的發展。

[1] 楊志強.調吊[M].杭州:浙江攝影出版社,2014:9,19-22,76.

[2] 恩斯特·卡西爾.人論[M].甘陽,譯.上海:上海譯文出版社,1985:33.

[3] 浙江省政協文史資料委員會.口述歷史:我與“非遺”的故事[M].北京:中國社會科學出版社,2012:375-376.

[4] 徐斯年.紹興目連戲散論[J].紹興文理學院學報,2005,25(3):1-6.

[5] 魯迅.且介亭雜文末編[M].北京:人民文學出版社,1973:129.

[6] 胡小明.體育研究重在實證與應用[J],體育與科學,2013,34(6):1-5.

[7] 劉家思.紹興目連戲原型與魯迅的主體意識[J].中國現代文學研究叢刊,2006(5):48-68.

[8] 廖奔.中國戲曲史[M].上海:上海人民出版社,2004:370.

[9] 劉昊,王定宣,劉中強.麒麟舞研究[J].體育文化導刊,2015(6):49-51,60.

[10] 馮曉露,李慧.對五指山市中小學開設竹竿舞課的可行性分析[J].少林與太極(中州體育),2009(4):46-49.

[11] 烏丙安.非物質文化遺產保護理論與方法[M].北京:文化藝術出版社,2010:64-65.

[12] 劉旻航,李樹梅,王若光.我國民俗體育的現代功能及社會文化價值研究[M].濟南:山東人民出版社,2012:136-137.

InheritanceofFolkSportsinShaoxingfromthePerspectiveofIntangibleCulturalHeritage——Taking the“Rope”Activity as an Example

ZHANG Jian-wei,TANG Wei-dong

(PE Science College, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China)

Mainly through the method of literature data and field investigation, the study takes the“Rope”activity in Shaoxing as an example to explore the origin, evolution, cultural performance of folk sports in Shaoxing from the perspective of intangible cultural heritage. The study found that: the“Rope”activity originated in the folk sports, folk acrobatics culture symbol expression included in the folk literature and art in Shaoxing development and innovation, even play with sports fitness entertainment, cultural art appreciation and accumulate in the eye even play social norms education value. Furthermore, it has the sports fitness entertainment, cultural art appreciation and accumulate in the eye even play social norms education value. Finally, this paper puts forward the four strategy for the“Rope” development and protection: Cluster policy, about school education, about legislation and cultural ecological strategy. Therefore, the inheritance mechanism of Shaoxing folk sport culture should be established and the brand of Shaoxing folk sport tourism should also be built.

intangible cultural heritage; Shaoxing folk sports; the“Rope”; inheritance

2017-04-14

張劍威(1993-),男,浙江紹興人,在讀碩士研究生,研究方向:體育法學,社會體育.

1004-3624(2017)06-0040-06

G812.42

A