被遺忘的常州古典園林

◎ 王翊語

被遺忘的常州古典園林

◎ 王翊語

近園 西野草堂

常州,一座有著2500多年文字記載的歷史文化名城,北攜長江,南臨太湖,京杭大運河穿越而過,景色秀美,人杰地靈。這座三吳重鎮風貌獨特,歷史文化信息豐富,然而提及古典園林,與周邊蘇州、揚州、南京相比較,似乎頗為“冷清”。然而,在看似寡淡的園林建設史上,卻出現了一位地道常州藝匠——戈裕良,作為我國古代園林疊山藝術最后一位大家,其作品得到了“其堆法優勝于諸家”(《履園叢話》卷十二《藝能》篇《堆假山》)的公認。因此,古代稱為毗陵的常州,究竟經歷過怎樣的園林建設史、擁有多少園林、什么樣的園林,都值得重新探尋,以期更好地了解這座歷史悠久的城市,為保護現存古典園林找到價值與意義。

一、消失的古代常州園林

1.曾經輝煌的古代常州園林

古常州地處蘇南,四季分明,植物種類頗豐,園內花木扶疏終年無空白;而地理位置更為此地提供了發達的水網,因此地表極易開泉引水,這為古代園林理水提供了天然便利條件;另,常州所轄宜興、無錫、江陰等縣自產園林石材,取材方便,位于常州市孟河鎮的小黃山的山石與古代常州園林中常用的黃石為同一石材;清康熙年間著名疊石家張然(字陶庵,松江人氏)的《張陶庵傳》中提及:“其所假有延陵之石……延陵之石秀以奇,高陽之石樸以雅,安定之石蒼以幽,折以肆。”這里所說“延陵之石”就是常州府轄區內所產的園林用石。第二,水運發達,為造園奠定了深厚的經濟與運輸基礎。《北宋·太平寰記》云:“[常州]……言地則三吳襟帶之邦,百越舟車之會,舉江左之郡,常潤冠其首焉。”便是描繪的古常州運河邊商業集聚、水道縱橫、碼頭密布的景象;第三,大運河建成,使南北文化交流日益頻繁,人才聚集。歷史上的幾次大型動亂,北方民族大量遷徙南方。其中“永嘉南渡”的移民中,絕大部分為皇室貴族、文人學士、官僚地主及富紳,他們帶來的先進生產技術及高素質勞動力,為江南的繁榮起到了深刻的影響;此后,“安史之亂”與“靖康之亂”兩次大規模南遷中,大部分中原精英亦將沿河的常州作為目的地,使中原文化與吳地文化得到了融合。

常州的園林建造歷史悠久,根據《咸淳毗陵志》記載,最早的一座私家園林——蔣氏“山亭”可追溯至1700年前,此亭位于城西,其中“漢封蔣澄為侯,其后有家焉”的描述,可以認為這是典型的宅第園林。此后,隋大業六年(610),因隋煬帝東巡會稽(今紹興)需路經毗陵,便疏拓運河(京杭運河)建成三閘,毗陵郡的奔牛閘便居其一,隋煬帝聽說毗陵郡(即常州)北攜長江,南臨太湖,就連“宏覽博物君子也”的江南賢達季札也被受封于此,遂決定來毗陵一游,并于隋大業十三年(617),在常州守城東南(今茶山鄉采菱港與大通河之間的城巷村)建造毗陵宮,回廊復閣、飛觴激水、丹碧豪華,方圓十二里的江南豪華離宮。離宮建有涼殿4座:名基、結綺、飛宇、漏影。苑中鑿有夏池、環池,建16所后宮為麗光、流英、紫芝、凝華、景瑤、浮彩、舒芳、恣樂、采壁、椒房、明霞、朱明、翠微、層城等,千金回廊復閣,飛觴激水,丹碧絢麗、極盡豪華。范文瀾在《中國通史》中稱其“制度仿照洛陽西苑,華麗更超過西苑”。(盛湘群《常州古典園林概述·中國園林》)

進入唐朝,常州的手工業和織造業己經相當發達,佛教興盛,常州興建寺院之風日盛,寺觀園林得以發展,其中有常州最古老寺院之一的——太平寺(初名建元寺),建于南齊建元年間,由齊高祖蕭道成所建。該寺于唐乾元年間(756~760)經法偁和尚改建后,寺院規模為常州之冠,頗負盛名,蘇軾曾在此作《太平寺觀牡丹》《題常州太平寺檐匐亭》等詩。另一著名寺院——天寧寺,其開山祖師為法融禪師,寺始建于唐永徽年間(公元650~655年),于北宋政和元年(1111),更名“天寧寺”,享有“東南第一叢林”“一郡梵剎之冠”的美譽,作為該寺院一部分的“天寧林園”,便是今日紅梅公園的前身。

宋末至元,古常州由于元兵南侵經濟蕭條,園林建設多受影響,直到明初,隨著經濟的復蘇、發展,古常州造園活動真正興起。著名方志學家李兆洛有記曰:“吾鄉明中葉以后,頗有園榭之盛,如吳氏之來鶴莊、兼蔑莊、青山莊。”社會的穩定、文化的繁榮均促進了常州私家園林的發展,出現了文人園林,代表的有近園、陶園、半園、亦園、韻園、楊園、客園、桃園、寄園等,均為明清時期所建,園林雖命名簡潔,事實早已頗具園景。散布于城郊內外的園林多達40余座。

綜上所述,歷史上的常州并不缺乏園林。自漢代以來,古常州曾先后有一百多座園林問世,這些園林類型全面,特色鮮明,它們包括了皇家園林、寺觀園林、官衙園林、書院園林、私家園林、紀念地園林等中國園林的各個種類,精彩紛呈,自成體系。

清末約園

2.古代常州園林消失的歷史原因

常州的歷史歷經殘酷的磨難,其中三次戰火對園林產生了毀滅性的破壞,是造成數量驟減的直接原因。第一次為元兵屠城,建邑以來的城市物質文明在此戰中全部毀于一旦;第二次,清軍破城,太平軍大敗,民風剛烈的常州人口數量銳減一半,物質文明再次受到重創;第三次,日寇占城,燒殺搶掠過程中,物質文明再次受到損毀,正是這三次戰火使得今日常州古典園林遺存屈指可數,實在令人惋惜。

除戰火對常州古園林的破壞導致實際現存園林的數量極少以外,經典著作對常州古典園林的遺漏,也成為后來常州古典園林不為人所知的原因。著名建筑學家童嶲的經典著作《江南園林志》,收錄了江南許多園林,但由于是旅行所經之處的記錄,加之未到過常州與鎮江,使這樣一部連并不在江南之列的揚州都寫入的著作,唯獨遺漏了常州與鎮江,給后人造成常州與鎮江并沒有園林的誤會。

二、現存古代常州園林

1.現存私家古典園林

在經歷過戰火的摧殘與城市建設中的不當拆除,常州古典園林大部分已經頹圮,即使是明清時期建造的數十座私園,至改革開放前后,亦僅存四家(近園、約園、意園、未園),其中國家級文保單位近園(又稱揮家花園)規模最大,保存也最完整。

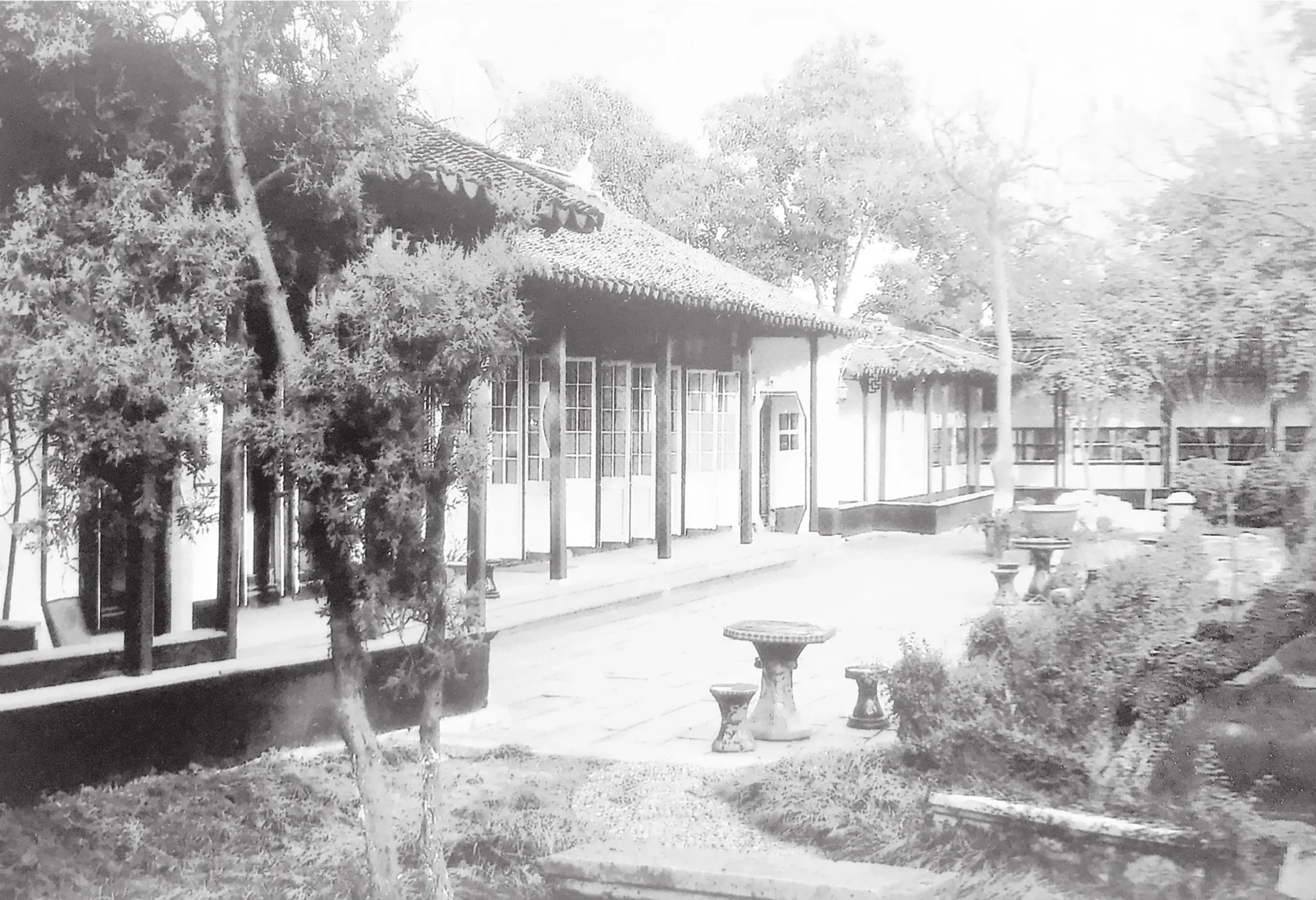

1978年,古建筑園林專家陳從周教授經過常州,住在長生巷常州賓館。傍晚時分去往庭園散步,驚喜發現此處亭臺、疊石、結構布局簡潔蘊藉,經過仔細搜尋,發現一塊碑石,上刻“近園”題記。也因為陳教授這次的發現與建議,近園得到了相關部門的保護與重視。近園最早園主為清初常州人楊青巖,歷五年建成該園,為表謙虛,言其“近乎成園”,因此命名“近園”,又于同治初年易主于劉姓,光緒初年又歸揮姓,因此又稱“揮家花園”,園中“西野草堂”(圖片來源,范燕青、于超《記憶龍城——百年常州舊影集》)用以宴客,堂前鑿池疊山,“見一亭”佇立假山之中,另有“天香閣”“安樂窩”“得月軒”“秋水亭”“垂倫洞”等建筑與自然形成的妙趣小景。遺憾的是,原本擁有23個院落的近園,僅17號院落得以保存下來,規模不比從前。

“約園”(圖片來源,范燕青于超《記憶龍城——百年常州舊影集》),曾是有數百年歷史的私家園林,原為明代官府鹿苑。清乾隆年間,為中丞謝旻別業,名“謝園”,后易主道光年間舉人趙翼之孫趙起所有,改名“約園”,意謂“大約成園”,原有梅塢風清、小亭玩月、石梁觀魚、煙浮瑤臺、疏籬訪菊等廿四景。到民國二十年(1931)后,改作醫院,隨著醫院的逐步擴大,殘存的約園只能院進園退,雖說是恢復了些許景點,但高樓四起,古風不再。

“意園”,原為清康熙年間狀元趙熊詔之宅第園林,共有房屋28間。經歷太平軍及洋槍隊的摧殘,大部分建筑被毀。光緒年間,由縣令史干甫購置改建,取蔡襄書“以意為之”,故名“意園”。該園雖占地不大,但布局適宜,有內、外兩院,古樸典雅,明月廊、延桂山房、望云水榭等建筑亦玲瓏不失精巧。今日意園正處于修繕狀態,園內部分建筑己毀,內外園墻及魁星閣尚存。

至今,在常州很難找到一處保存完整的古典私家園林。目前保存和修復相對較完整的僅有民國時期建造的“未園”,由木商錢遴甫建造,1923年竣工,有“尚未成園”之意。其最大特色是占地不廣,但布局精妙,方寸天地展現出豐富多樣的景觀視角,真正體現出移步換景的造園技藝。但未園在維護修繕過程中亦有與歷史不符的情況,據文字資料記載,早期樂魚榭外立面面漆采用藍色,但是目前卻為朱漆飾面,與其歷史面貌不符。

修繕后的未園

2.現存公共古典園林

約有500多年歷史的陳渡草堂(原私家園林),又名陶園、復園,位于常州荊川公園內,為典型的園中之園。此地為明代抗倭名將唐順之墓及讀書處(即陳渡草堂),今荊川公園為敞開式,陳渡草堂則仍以粉墻及湖池相隔,為獨立之園。2005年,草堂依舊修舊,觀者皆為之贊嘆。此園大體布局、形制均未改動,但幾經易主,當年的廚房、浴室、柴房等,今已不再,也難以恢復。但此園依舊是常州一大人文勝景。

另一處公共古典園林“艤舟亭”,位于常州市延陵東路古運河畔的東坡公園內。艤舟亭為當年文豪蘇東坡來常州泊舟之處,東坡逝世后,常州人在他泊舟之處建亭紀念,取名“艤舟亭”。艤舟亭始建于北宋崇寧元年(1102)。現在的艤舟亭重修于1982年,修復入口庭園,2003年,常州市政府斥資,動遷園北臨街居民數十戶,獲地1萬余平方米,新辟之地,復“抱月堂”“野宿亭”,開旱溪,立東坡像,筑“大江東去亭”,植東坡喜愛之花木,以竹、梅、海棠、紫薇為主。

根據現存私家古典園林與公共古典園林的建筑現狀及使用狀況來看,私家古典園林保護情況較公共古典園林不僅需要修繕與維護,更需要專人對其原有面貌進行更深入細致的研究,以保修真還真。

修繕前的未園

三、常州古典園林的特色

常州園林至今已有1700多年歷史,無論是從造園技藝還是造園理論都擁有了豐富的歷史積淀,甚至形成了自己獨特的性格特征。“半園”“近園”“約園”“未園”這些園名無不透露著園主的“自謙內斂”,而在園林用石方面,雖然地處太湖石石材產地附近,但文人園林不乏黃石的大量應用,黃石在形態上與太湖石相比既不精巧亦無特殊肌理,但其給人的拙樸感恰好對應了“自謙內斂”的造園理念,以上不禁讓人想起季札在品評魯國禮樂周樂時,謙遜地表示“若有他樂,吾不敢請已”(薛鋒、儲佩成《常州齊梁文化遺存》),可見季札雖閎覽博物,但依然對周樂表明敬仰的態度,體現了其虛心好學的精神,作為季札的后人,或許正是發揚了這咱謙遜的精神,方能不斷進取,促使江南文明歷久彌新,長盛不衰,這一代表了古常州的性格特征,值得向今天的常州人頌揚。而以戈裕良為代表的常州掇山置石技藝除去千年不壞的“鉤帶法”,還有“黃、湖混堆法”值得我們繼續深入研究與傳承。

四、常州古典園林的未來

古代常州園林數量眾多,類型豐富,由于歷史原因及城市建設導致古典園林被破壞、消失,令人扼腕長嘆。但值得欣慰的是,這些古典園林正越來越受到重視,目前各級文物保護單位都正在進行兩線劃定,即將確定保護范圍與建設控制地帶,維護、修繕、恢復等工作亦全面進行,其中未園、意園、近園都正在修繕與復原,而另一座早已消失的古典園林,青果巷貞和堂的后花園——“半園”,也將在近期得以恢復。其他建造年代稍近的民國園林,如競園、求實園也都納入市級文物保護單位,相信這些園林的傳承都將得到較好的保障。

雖然城市發展總以騰飛和復興為重要目標,但更應該重視城市歷史文化的發展與延續,季子的謙遜與內斂、常州古典園林的造園理念,都使常州擁有了獨一無二的性格特征,為城市的精神文明建設作出了貢獻的同時,亦讓人們更多地了解獨特的常州園林文化,使城市建設與城市文化發展相互協調,實現常州傳統園林的可持續發展。

此文為江蘇省社會科學基金(13LSC013)項目,江蘇省中醫藥管理局科研基金(YB2015003)