有一個奇跡叫中國

本刊綜合

奔騰不息的歷史長河中,從未有哪個國家像中國這樣,在如此短的時間內實現從站起來、富起來到強起來的偉大跨越。黨的十八大以來,奮進的中國更以一系列歷史性變革實現了歷史性飛躍。

20世紀80年代末,美國學者福山提出“歷史終結論”時,一定沒有料到這樣的場景——

五星紅旗在天安門廣場迎風飄揚,中國共產黨正以自信昂揚的姿態迎接第十九次全國代表大會召開,臉上寫滿自豪的人們來到北京展覽館參觀“砥礪奮進的五年”大型成就展……

“這五年來,咱們國家發展太快了!”75歲的鄭女士和老伴為了好好觀展,“看看我們走過的這五年”,特意帶上小馬扎,看累了歇一歇再接著看。他們說,能趕上這樣一個好時代,心里很驕傲。

21世紀初,美籍律師章家敦因出版《中國即將崩潰》一書而名聲大噪時,一定不會料到今天的情況——

中國經濟連續幾十年保持高速增長,成為世界第二大經濟體,創造全球工業化以來的長期增長奇跡。尤其在國際金融危機肆虐、全球增長普遍乏力的背景下,中國從2013年至2016年,國內生產總值仍然年均增長7.2%,對世界經濟增長的平均貢獻率達到30%以上,超過美國、歐元區和日本貢獻率的總和,居世界第一位。

“中國一躍成為經濟超級大國確實是歷史上最不尋常的故事之一。”美國前財長保爾森感慨。

改革開放以來,中國已有7億多人擺脫貧困,對全球減貧貢獻率達70%以上。2016年,中國農村貧困人口比2012年減少5564萬人,平均每年減貧近1400萬人。英國《經濟學人》雜志評論說,在這方面“中國是個英雄”。

當一些發達國家因失業率攀升引發民眾不滿、社會不安時,中國過去五年年均新增城鎮就業1300萬人以上,累計新增就業超過6500萬人,超過了一個歐洲大國的人口總量。

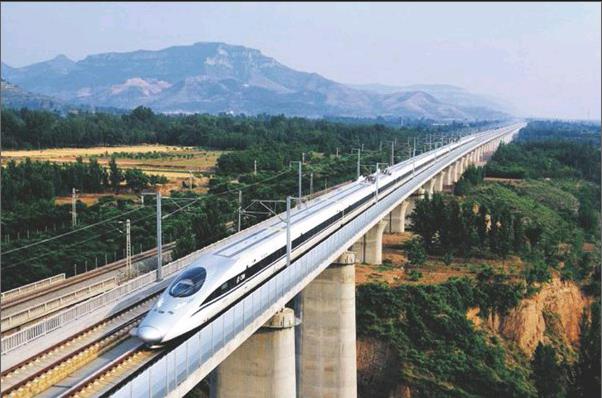

高速鐵路里程世界第一,貨物進出口總額世界第一,出境旅游人數和出境旅游支出世界第一……一個個不停刷新的“世界第一”讓世界不斷地刷新對中國的認知。

黨的十八大以來,中國共產黨在解決中國經濟“怎么看”問題的基礎上,形成了以新發展理念為指導、以供給側結構性改革為主線的政策框架,解決了發展經濟要“干什么”的問題;貫徹穩中求進工作總基調,解決了做好經濟工作要“怎么干”的問題。

“經濟硬著陸”“金融風險大爆發”“改革陷入停滯”……這些為中國“量身訂制”的預言一一落空,從未應驗。

10月4日,世界銀行發布報告,上調中國經濟增長預期。報告同時指出,經濟政策的不確定性和地緣政治的緊張局勢使得一些發達經濟體增長前景不明。

俄羅斯戰略研究所高級研究員娜塔莉亞·格里波娃評價說:“中國能讓人信任的原因之一是清晰而穩定的經濟政策。經濟增長速度放緩、質量提高,會使中國更好地擔當全球增長引擎的重任。”

時光倒退到80年前,英國學者李約瑟發出“李約瑟之問”:盡管中國古代對人類科技發展作出了很多重要貢獻,但為什么近代科學和工業革命沒有在中國發生?

這位當年的中國通一定想象不到今天這樣一幅畫面——

高鐵,網購,支付寶,共享單車。幾個月前,一批外籍在華留學生選出了他們眼中的中國“新四大發明”,期待有朝一日能將這些“帶回”自己的國家。

美國《華爾街日報》報道說,最近美國科技公司開始“山寨”中國同行。

過去的歷史無法重演,未來的奇跡可以創造。今天,中國正以前所未有的創新勇氣和創新能力,對這位著名學者的世紀之問給出清晰的回答。

“墨子號”量子衛星成功發射、世界最大的單口徑射電望遠鏡建成使用,北斗衛星導航系統進行全球組網,神舟十一號載人飛船與天宮二號交會對接,國產大型客機C919試飛成功,首艘國產航母下水,“蛟龍”號載人潛水器海試成功……黨的十八大后,一件件“中國重器”讓世界刮目相看。

到2020年進入創新型國家行列、到2030年躋身創新型國家前列、到2050年建成世界科技創新強國……黨的十八大以來,中國不僅把創新擺在國家發展全局的核心位置,更擘畫出目標明確、步驟清晰的路線圖。

牛津大學中國研究中心主任米特認為,“今天的中國領導人正將傳統與現代融合在一起,推動國家的現代化進程。”

華彩中國夢,漫漫復興途。沿著中國特色社會主義道路,中國正以越來越多的發展奇跡,書寫中華民族偉大復興的輝煌史詩。

“中國是一個具有九百六十萬平方公里土地和六萬萬人口的國家,中國應當對于人類有較大的貢獻。而這種貢獻,在過去一個長時期內,則是太少了。這使我們感到慚愧。”1956年,毛澤東同志這樣感慨。

“中國發展正站在新的起點上。中國將深入貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,為‘一帶一路注入強大動力,為世界發展帶來新的機遇。”一甲子后,習近平總書記胸有成竹地向世界發出“邀請函”。

時間與空間的審視中,歷史與現實的觀照中,一個國家和民族的不朽奇跡清晰地展現出來,一個政黨無與倫比的偉大豐碑巍峨矗立。

放眼全球,“金融海嘯”席卷,西方經濟學遭遇質疑,世界經濟躑躅不前,但中國卻能“風景這邊獨好”,保持中高速增長的韌性,不斷為全球經濟創造新的發展空間。

西方媒體這樣評論,“中國經濟又讓喋喋不休的否定論者失算了”“‘世界經濟引擎的后勁依然充足。”美國《福布斯》雜志直言:隨著中國增長放緩,一些人宣稱中國奇跡終結了。他們錯了,“中國奇跡”只是進入了新的階段,難以想象的“奇跡”仍將在未來成為現實。

一個13億多人口的發展中大國實現現代化,在人類歷史上無先例可循。回溯過去300多年,全球僅少數國家共計不到10億人實現了現代化。

在社會主義制度下進行世界規模最大的現代化,中國開創了一個落后大國實現現代化的嶄新模式,一舉突破西方對于現代化道路解釋權的壟斷。endprint

在英國學者馬丁·沃爾夫看來,一些人之所以一而再再而三地錯誤預言中國經濟,是因為他們已經習慣了用西方的思考方式解答“中國謎題”,“對中國經濟的誤解,既有偏見,更有知識譜系的不足”。

2017年9月,美國普林斯頓大學公布的秋季學期課程表中,有一門《中國金融與貨幣政策體系》的正式學分課程,授課人是中國金融學家孫國峰。

正如一些海外歷史學者倡導的,跳出“西方中心論”,而“以中國為方法”,或許是更值得借鑒的觀察中國、把握世界未來的方法。

“中國的現代化道路不是簡單延續我國歷史文化的母版,不是簡單套用馬克思主義經典作家設想的模板,不是其他國家社會主義實現的再版,也不是國外現代化的翻版。”武漢大學教授孫來斌說。

2017年5月,蔚藍的東非海岸,由中國融資建設的吉布提多哈雷多功能港正式開港。吉布提總統蓋萊深情地說:“西方人來了100多年,我們的國家還是這么窮,中國企業才來了3年,就發生了這么大的變化,讓我們看到了希望。”

“中國元素”的注入,使這個不到百萬人口的東非國家,煥發出前所未有的勃勃生機,成為非洲之角正在崛起的熠熠明珠。

從英國BBC拍攝的《中華故事》,到韓國KBS的《超級中國》、日本NHK的《中國力量》,越來越多的外國媒體摘下“有色眼鏡”,開始客觀審視中國、傳播中國對全球文明進程作出的新貢獻。

“中國的崛起是我們這個時代最重大的事件。一個占世界人口五分之一的國家實現復興,其影響是深遠的,使全球重心從西方轉移到了東方。”英國《金融時報》如此評價。

倫敦經濟學院亞洲研究中心研究員馬丁·雅克說,在一個中國作為“文明國家”并占據主導地位的“后西方世界”里,中國成為催化劑,可能出現更具多樣性的國家發展形式。

——中國奇跡,為人類社會貢獻出推動全球治理的有效理念!

世界對中國的關注,從未像今天這樣密切而廣泛;中國對世界的影響,也從未像今天這樣澎湃而深遠。

面對錯綜復雜的國際局勢,中國一方面專心做好自己的事,推動經濟社會平穩健康發展;另一方面積極履行大國責任,推動國際治理體系向更公正合理的方向變革。

“一帶一路”“人類命運共同體”“共商、共建、共享”……這些中國人耳熟能詳的詞匯,被接連寫進聯合國決議文件,成為引導全球發展的關鍵詞。

今年9月,全球最大的藝術博物館——英國國立維多利亞與艾伯特博物館,宣布將中國的社交軟件微信及“氣泡狗”表情系列納入館藏,并作為“五千年人類創造史”的新代表,在76號展廳正式展出。

150多年前這家博物館成立時,中國正因鴉片戰爭淪為半殖民地半封建社會,那里收藏的近2萬件中國文物印證著那段屈辱歷史。

今天,世界換了一種方式持續“收藏”中國,不再是古老的瓷器和青銅器,而是引領全球的先進技術和理念。

這個古老而現代的國家,正走在不斷創造奇跡的路上。更偉大的進程剛剛開啟,更偉大的勝利就在前方。endprint