筆墨當隨時代

馮旭東

為迎接黨的十九大勝利召開,由文化部華夏文化遺產保護中心主辦的楊留義城市山水畫藝術館揭牌暨楊留義山水畫展開幕式10月12日在京舉行。開幕式上,文化部有關專業單位授予楊留義城市山水畫藝術館為華夏文化遺產保護與傳承示范基地,并宣布成立楊留義城市山水畫研究辦公室。

文化部原副部長周和平、著名美術評論家夏碩琦,著名畫家于志學、中國美協理論委員會副主任、《美術》雜志社長兼主編尚輝、中國非物質文化遺產協會副會長兼秘書長張雅芳、《中國美術報》執行總編輯王平等出席了開幕式并對楊留義的藝術創新予以肯定。

楊留義何許人也?

楊留義,1955年生于河南遂平,畢業于南京藝術學院,中國美術家協會會員,國家一級美術師。現擔任文化部華夏文化遺產保護中心副秘書長兼書畫委員會主任、文化部華夏文化遺產中國畫院常務副院長兼秘書長。作品多次參加全國性、國際性大型美展并獲獎,《秋熟》《生命禮贊》《漢魂唐魄寫江山》《長城頌》等作品分別被中國美術館,聯合國總部,人民大會堂以及中國駐法、駐俄、駐意大使館及多倫多藝術館等收藏。作品《祥云和暢圖》《雅典·衛城》《山不爭高自極天》分別搭載“神舟六號”“神舟七號”和“天宮一號”宇宙飛船遨游太空。

楊留義出身貧寒,勵志奮發,性格熱情豪爽,常懷感恩之心。他的畫作骨力雄健,氣勢蒼渾,在大開大合的空間結構中,追求表達大自然的原生氣象、巨麗之美。他曾求學于南方,深受南派山水滋養,因此作品又具有秀麗之姿、氤氳雋永的意趣。以北派為骨骼,以南派為血肉,南北交融,相映生輝。

藝術如何現代化是當代畫家面臨的最大命題。“江山代有才人出,各領風騷數百年。”每個時代,都有不同的藝術表現對象和形式,也給畫家提供了無盡的素材和靈感。筆墨當隨時代,藝術才能找到肥沃的土壤,也才會有凝聚時代精神的煌煌大作。

當代中國已完成由農耕文明向工業信息文明的轉型,正大踏步地向著城市化高歌猛進。工業化、城鎮化、信息化……以不可阻擋之勢撲面而來。如何表現這一時代,各種流派紛至沓來:立體主義、表現主義、超現實主義、抽象表現主義,未來主義、波普主義……藝術家試圖用新的藝術形式來表現社會變遷,在不斷揚棄中創造。那么,起源于農耕文明的中國山水畫,又當如何由表現傳統農耕文明向現代工業信息文明轉型?如何回應當下波瀾壯闊的城市化進程呢?

楊留義在思考,在探索。他感應時代,與時偕行,通過研習歷代名家名作,本著“繼承不重復,一切在于創造”和“治藝之道,貴在創新”的理念,沿著“從古創新”的道路,到全國各地考察寫生,又通過對積墨山水、黑山藝術、新青綠山水深入的研究總結,結合北方厚重大氣的城市建筑風格、歷史文化和對南方靈秀多端的城市文化風貌的考察總結出各地不同的城市建筑風格表現技法,創作了一大批反映祖國大好河山與現代化城市文明的“高天厚愛、大地深情”的城市山水畫。這些作品既有鴻幅巨制、氣勢磅礴、充滿陽剛之氣的北方性格的展露,又有長松鎖煙凌空碧,水光山色與人親般詩情畫意的南國風光溫潤之韻,體現了新時代高尚的靈魂,偉大的思想,閃亮的精神,厚重的文化,開闊的意境和穿越時空的藝術風彩。表現了自然景觀和人文景觀高度融合后的雄渾博大,反映的是藝術家在提煉生活后的遷想妙得。它是中華大地某一城市和某些城市,某一景象和某些景象的時代風貌,更是超越時代景象的藝術升華。

城市山水畫創作,既有山水畫的共性,又有自身的個性特征。可說是既要能“究天人之際”,又要能“通古今之變”。城市山水畫不是簡單的模山范水,而是突出了“讓創造改變傳統,讓山水融通城市”的核心理念。在藝術審美上,城市山水創作注重表現的是宇宙之間的天地正氣,人世間的陽剛大氣,家居中的浩然清氣。它提倡質樸,注重蒼渾,崇尚力量,但也呼喚美輪美奐,渴望金碧輝煌。它力求筆墨與華彩交相輝映,圖式與內涵和諧共生。

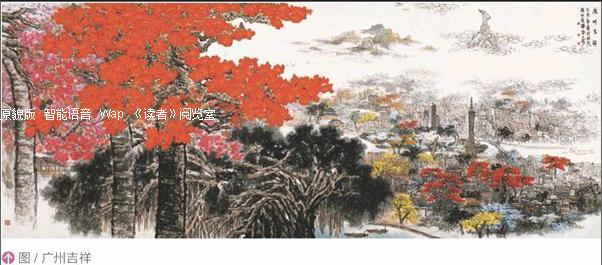

創作城市山水畫,畫家必須深刻了解筆下城市的歷史與文化,了解城市性格,僅僅依靠浮光掠影和對景寫生是不夠的。城市山水畫要能畫出歷史維度、文化情致、現代風采、將歷史與現實交匯,讓人感覺到城市之美、山水之美的同時,還能遣懷逸興,為中華復興而豪情滿懷。創作城市山水畫,畫家還要有對現代建筑景觀和城市地標的把控能力,對城市建筑文化內涵有深刻認知,這不但折射出城市山水畫創作的特殊性,也反映出創作的深度和難度。所幸的是楊留義在創作中較好的解決了這一問題,他將城市建筑風格、空間布局、人文氣質、生態氣象融為一體又各具特色。比如以拉薩為題材的《天驕西藏》,以杭州為題材的《最憶是杭州》以及《羊城吉祥》《江南福地常熟》《承德勝境》等等作品,或表達北方城市的雄闊,或描述南方小城的甜美,水在城中流,人在綠中行,借景造境,讓自然擁抱城市,讓山水承載現代化,將自然和現代之間相互依賴、相互作用的聯系,在畫面上建立起來,人文精神和詩意畫境融成一個有機的整體,天人和諧的美感表現的淋漓盡致,可說是自然情懷、歷史意識與時代激情的交融與筆墨表現,是歷史的輝煌余韻與時代進步的偉大交響在畫家心靈深處的真誠回聲!

“舉天地之道而美與和”,美美其美,各美其美,美美與共,祝楊留義的藝術之路越走越遠,越走越寬!endprint