晚清民國的世博會中國館與中國藝術

曹文倩

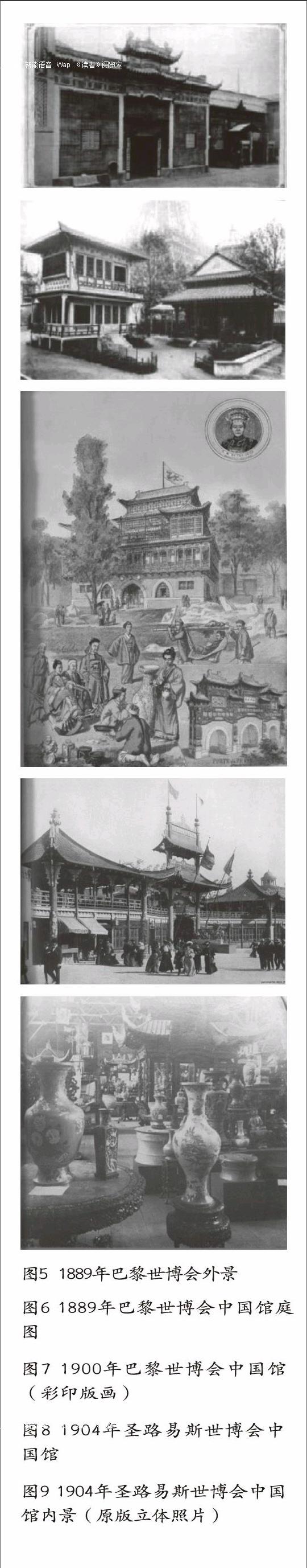

[摘要]從1851年第一屆倫敦世博會開始,中國人走出了國門,開始亮相世博會舞臺。從一開始的被動不予重視,到后來的主動打開國門向世界展示自我,中國在晚清民國這個特殊的歷史時期通過世博會在國門外樹立了自己的形象,給世界留下了深刻的印象,從展品到作為展覽場所的中國館都以鮮明的中國特色為世界矚目。

[關鍵詞]世博會 晚清民國 中國館 中國藝術

一、早期世博會上的東方色彩(1851-1873)

1851年5月1日,第一屆世博會正式開幕,超過50萬人聚集在海德公園四周,世博會的舉辦場地水晶宮內掛滿萬國彩旗,參觀人流摩肩接踵,各種工藝品、藝術雕塑琳瑯滿目,令人目不暇接,人們驚奇地觀看來自不同國家的發明、珍奇和不同產品。

在保存的1851年萬國博覽會中國館版畫(圖1)中可以清晰地看到有關中國部分的參展內容,這幅畫也成為記錄中國參加第一屆世博會的一件珍貴史料。這幅版畫是根據理查德·比爾德(他是少數幾個用銀版攝影法拍攝第一屆世博會的人)的照片刻版印制的。版畫下面說明寫著:“身著中國官服的官員,插著巴西假花的花瓶,來自神秘島嶼的銅器。丘比特和普塞克,貝爾的仙女座,中國的瓷器,屏風,椅子,象牙雕刻品,琺瑯彩、銅器,大理石像等。”這副畫給我們展示了一個非常有意思場面,室內掛著的宮燈和展室右側的大理石雕刻像很不協調,而裸體的大理石雕塑顯然完全不符合中國的社會倫理規范,醒目的中國官員畫像給人的感覺也無以名狀。這種種疑點都叫人迫切想知道,究竟是誰提供了中國展品?這些展品又是誰組織和陳列起來的?

根據相關史料記載,當時有一艘停泊在泰晤士河畔的中國船“耆英”號。這艘船是由英國商人為了謀取巨大的商業利益而打造的“流動的中國博物館”,船上大量使用中國船員,并滿載中國特色的商品開往西方,于1848年3月抵達英格蘭。從此成為了倫敦一個著名的旅游景點。它在倫敦吸引了很多當地人士上船參觀,在第一屆倫敦世博會開幕前,包括英國女王和狄更斯等社會名流也曾上船參觀。

世博會上,中國的刺繡、漆器、折扇、瓷器等工藝品吸引了人們的目光,西方人紛紛對中國的工藝贊嘆不已。倫敦威廉·克羅兄弟出版社1952年出版的《萬國工業博覽會1851年評委會關于30類展品的評審報告》中有不少這方面的記載。其中不乏從藝術制作角度所做的評價,可能在那時這些展品就是被作為工藝品來看待的。如對中國漆器作品的評價中寫道:“中國產的漆器價格昂貴,制作工藝復雜,需要18-20層的涂抹、固定和擦亮步驟。這些漆器使用的清漆純度亮度很高,裝飾精巧考究,手工式的加工工藝令人叫絕。”而在談到中國扇子時是這樣說的:“在漆面扇領域,中國無可爭議的被認為是最好的產地,在木質、骨質扇子以及象牙、珍珠的雕刻和鉆孔技術上中國沒有任何競爭對手。即使是在普通扇子的制作上,中國扇設計富有新意,色彩鮮艷,繪圖工麗,工藝考究。”當時在博覽會上展出的扇子樣品包括有圖案和刺繡的羽毛扇;其中一把藍白相間的羽毛扇,工藝復雜,售價卻很便宜;還有一些普通的紙扇,有的飾有簡單的風景畫,有的以金色飾片裝飾。從某種程度上也可以說,這些展品無疑是最早在世博會上出現的中國工藝品,也在一定程度上代表了中國藝術的某些元素。

此后,直到1866年之前,舉辦了1853年紐約世界博覽會,1855年巴黎世界博覽會和1862年倫敦世界博覽會,這期間清政府仍持懷疑和不屑的態度,中國均未參與。而1866年中國受邀參加法國巴黎博覽會,但由于總署對于博覽會免除參展出口稅的慣例產生疑慮,擔心免稅將發生走私漏稅,因而仍然未能以官方名義答應參加1867年巴黎世博會。

可見,早期世博會中國政府并未主動參與,而是西方商人為了滿足人們對神秘東方向往的商業目的推動的行為,多以展示中國元素的精美工藝品為主。從1851年倫敦世博會到1873年維也納世博會,世博會上并沒有獨立設置的國家館,直到1876年費城世博會,組委會才允許各國設立獨立展館,逐步取代了原來的主題展館。而中國館也首次亮相。

二、1873年-1900年世博會上的中國館與中國藝術

中國近代海關在承辦世博會中起了非常重要的作用,從1876-1905年的39年間,由海關承辦參加國際博覽會的事務不少于29次,1873年維也納世博會是海關第一次承辦世博會,也是最具代表性的一次。

從1873年維也納世博會開始設立獨立的主題展館,包括工業館、機械館、藝術館、農業館。這四大展館在后來相當長的一段時間內成為世博會中最主要的展館。在這次世博會上,中國參賽代表團是清一色的外國人。中國展品數量之龐大、種類之繁多令人吃驚,展示了中國人的衣食住行和悠久的文化。在作為此次博覽會的重要主題之一的“藝術”方面,中國也贏來了世界關注的目光。

從1873年各海關送交的展品來看,與藝術品相關的有津海關送交的各種泥人;江漢海關送交的花瓶、茶碗、觀音、八仙;九江海關送交的花盆、茶壺、宣紙;鎮江海關送交的綢子、扇子、古玩、揚州漆器;江海關送交的景泰藍盒子;閩海關送交的紙扇;粵海關送交的象牙器等。來自各國的參觀者被各式精美的瓷器、青銅花瓶、木雕藝術品、畫著各種神話傳說的執扇、古玩玉器、綾羅綢緞、雕刻屏風、紅木家具等工藝品所吸引,《萬國公報》稱“中國寄往各物遐邇,爭觀恐后,以為見所未見也。”

然而,中國的這些展品仍然不能被認為是嚴格意義上的藝術品,充其量是手工藝品,在藝術宮里大放光彩的是澳大利亞和日本。澳大利亞體現出了創新精神,展示了由機器制成的玻璃、瓷、陶、皮革、鐵制等藝術品,在會后獲得獎牌第一。而日本則以其優美的線條和設計,精細的手藝和細節修飾給西方各國留下深刻的印象。

從1876年費城世博會開始,世博會由最初的展示產品開始走向展示概念,同時也在布局方式上有所變化——在原有主題展館的基礎上出現了主辦國展館;在原有無所不包的展示計劃基礎上走向專題表達,世博會逐漸從工業的范疇轉向文化的范疇。endprint