“神”與中國(guó)繪畫(huà)美學(xué)的融合

◇ 霍弘彥

“神”與中國(guó)繪畫(huà)美學(xué)的融合

◇ 霍弘彥

一、“神”的美學(xué)內(nèi)涵的生成

在中國(guó)繪畫(huà)美學(xué)史中,“神”經(jīng)常被用于與“形”相對(duì)的繪畫(huà)美學(xué)評(píng)論,常見(jiàn)的語(yǔ)詞有“形神兼?zhèn)洹薄耙孕螌?xiě)神”“傳神”等。但是,“神”最初并不是繪畫(huà)美學(xué)用語(yǔ),它的含義也與繪畫(huà)美學(xué)并不相關(guān)。

按詞源學(xué)的意義,神本義是指神靈,從示申。“申”是天空中閃電形,古人以為閃電變化莫測(cè),威力無(wú)窮,故稱(chēng)之為神。《說(shuō)文解字》中注解為:“神,天神引出萬(wàn)物者也。蓋天象之可異者莫神于電,故在古文,申也,電也,神也,實(shí)一字也。其加雨于申而為電,加示于申而為神。”如《周禮·大司樂(lè)》:“以祀天神。”注:“謂五帝及日月星辰也。”《左傳·莊公三十二年》:“神,聰明正直而壹者也。”《易·說(shuō)卦》:“神也者,妙萬(wàn)物而為言者也。”《老子》:“谷神不死。”注:“五藏之神也。”《孟子》:“圣而不可知之謂神。”《廣韻》:“神,靈也。”

在先秦及漢代,“神”也指精神,哲學(xué)領(lǐng)域有廣泛的運(yùn)用。如《莊子·養(yǎng)生主》:“方今之時(shí),臣以神遇而不以目視,官知止而神欲行。”《淮南子·精神訓(xùn)》:“故心者,形之主也;而神者,心之寶也。”《淮南子·原道訓(xùn)》:“夫形者,生之所也;氣者,生之元也;神者,生之制也。一失位,則三者傷矣。”但此時(shí)“神”在語(yǔ)義內(nèi)涵及應(yīng)用上,還沒(méi)有涉及繪畫(huà)美學(xué)。

從中國(guó)繪畫(huà)藝術(shù)發(fā)展的歷程看,在顧愷之以前的很長(zhǎng)時(shí)間,中國(guó)的繪畫(huà)及其理論仍然處于對(duì)“形似”的追求中,“神”并沒(méi)有成為繪畫(huà)美學(xué)用語(yǔ)。如《爾雅》中指出:“畫(huà),形也。”《說(shuō)文》中對(duì)形做了進(jìn)一步的注解:“形,象形也。”《韓非子·外儲(chǔ)說(shuō)》記載:“客有為齊王畫(huà)者,齊王問(wèn)曰:‘畫(huà)孰最難?’曰:‘犬馬最難。’‘孰易者?’曰:‘鬼魅最易。’夫犬馬,人所知也,旦暮罄于前,不可類(lèi)之,故難。”到了漢代,仍然如此:“畫(huà)工惡圖犬馬,而好做鬼魅,誠(chéng)以實(shí)事難形,而虛偽不窮也。”(《后漢書(shū)·張衡傳》)即使在魏晉時(shí)代,仍然還有“存形莫善于畫(huà)”的說(shuō)法。“神”的美學(xué)內(nèi)涵的生成及其擴(kuò)展,經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的歷史過(guò)程。

第一,在先秦諸子,如莊子的著作中,已經(jīng)有了重神的哲學(xué)。如《人世間》《德充符》中寫(xiě)了支離疏、哀駘它等一大批形殘但神全的人:“……非愛(ài)其形也,愛(ài)使其形者也。”(《德充符》)“使其形者”,即后來(lái)《淮南子》所講的“君形者”。《淮南子·說(shuō)山訓(xùn)》:“畫(huà)西施之面,美而不可悅;規(guī)孟賁之目,大而不可畏,君形者亡焉。”“君形者亡焉”的原因,是因?yàn)椤爸?jǐn)毛而失貌”“規(guī)畫(huà)人形無(wú)有生氣”。“君形者”,指的是統(tǒng)帥“形”的“君”,已經(jīng)觸及“神”的問(wèn)題,但還沒(méi)有真正明確將“神”用于繪畫(huà)美學(xué)。

魏晉時(shí)代,社會(huì)在經(jīng)歷了漢末大動(dòng)蕩和大變化之后,儒家獨(dú)尊的統(tǒng)治地位受到動(dòng)搖,思想領(lǐng)域呈現(xiàn)出自由解放的態(tài)勢(shì),以道家老莊思想為底蘊(yùn)的玄學(xué)成為時(shí)代風(fēng)尚,三國(guó)魏王弼在《周易略例》中提出的“得象而忘言”“得意而忘象”觀點(diǎn),涉及言與意,象與神(意)的關(guān)系,“神”也開(kāi)始被用于人物品藻,指神韻、韻味。如《世說(shuō)新語(yǔ)·容止篇》有:“好神情”“精神挺動(dòng)”“風(fēng)姿神貌”“神姿”等,為“傳神”說(shuō)的推出作了必要的理論準(zhǔn)備。

第二,東晉時(shí),畫(huà)家顧愷之第一次將“神”明確用于繪畫(huà)美學(xué),提出了“以形寫(xiě)神”的“傳神”理論,指出畫(huà)家應(yīng)在繪畫(huà)作品中傳達(dá)出所畫(huà)人物的“神”的重要意義。《世說(shuō)新語(yǔ)·巧藝》中載:“顧長(zhǎng)康畫(huà)人,或數(shù)年不點(diǎn)目睛。人問(wèn)其故?顧曰:‘四體妍媸,本無(wú)關(guān)妙處,傳神寫(xiě)照,正在阿堵中。’”《魏晉勝流畫(huà)贊》中有:“以形寫(xiě)神而空其實(shí)對(duì),荃生之用乖,傳神之趨失矣。”他評(píng)《小列女》,指出:“面如,恨刻削為容儀,不盡生氣。”

從此,“神”的內(nèi)涵開(kāi)始與中國(guó)繪畫(huà)美學(xué)理論相融合,并成為中國(guó)繪畫(huà)美學(xué)理論中重要的美學(xué)概念,其美學(xué)內(nèi)涵隨社會(huì)歷史的發(fā)展而不斷擴(kuò)展。

二、“神”的美學(xué)內(nèi)涵的發(fā)展

自顧愷之提出“傳神”論開(kāi)始,神的美學(xué)內(nèi)涵主要經(jīng)歷了從客體之神到主體之神的發(fā)展階段:

第一,客體之神。

(一)人之神。由于受到“形似”傳統(tǒng)的影響,顧愷之提出的“以形寫(xiě)神”的“傳神”論還非常重視形對(duì)神的傳達(dá)的重要意義,是兼重形似與傳神的。“若長(zhǎng)短、剛軟、深淺、廣狹與點(diǎn)睛之節(jié),上下、大小、濃薄,有一毫小失,則神氣與之俱變矣。”(《魏晉勝流畫(huà)贊》)此時(shí),“神”在中國(guó)繪畫(huà)美學(xué)中的含義,還主要是指作為客體的人之“神”。

齊梁時(shí),謝赫提出的繪畫(huà)六法,“一、氣韻生動(dòng)是也;二、骨法用筆是也;三、應(yīng)物象形是也;四、隨類(lèi)賦彩是也;五、經(jīng)營(yíng)位置是也;六、傳移模寫(xiě)是也”,正是“以形寫(xiě)神”理論的具體化及細(xì)化。“氣韻”之法,即傳“神”的重要方法。謝赫所講的“氣韻”,還主要是指人的“氣韻”,即“神”,但是隨著“神”的美學(xué)內(nèi)涵的發(fā)展,氣韻的內(nèi)涵也漸由人擴(kuò)大到山水等客觀事物。

對(duì)于“氣韻”與“神"的關(guān)系,古今學(xué)者如宋代鄧椿、元代楊維楨、明代董其昌及陳傳席等多有闡述。宋代鄧椿《畫(huà)繼》中說(shuō):“畫(huà)之為用者大矣……所以能曲盡者,只一法耳,一者何也?曰傳神而已矣。世徒知人之有神,而不知物之有神。此若虛深鄙畫(huà)工,謂雖曰畫(huà)而非畫(huà)者,蓋止能傳其形而不能傳其神也,故畫(huà)法以氣韻生動(dòng)為第一。”元代楊維楨在《圖繪寶鑒序》中也明確指出:“故論畫(huà)之高下者,有傳形,有傳神。傳神者,氣韻生動(dòng)是也。”明代董其昌也提出相似的觀點(diǎn):“畫(huà)家六法,一氣韻生動(dòng)。氣韻不可學(xué),此生而知之,自然天授,然亦有學(xué)得處,讀萬(wàn)卷書(shū),行萬(wàn)里路,胸中脫去塵濁,自然丘壑內(nèi)營(yíng),成立鄄鄂,隨手寫(xiě)出,皆為山水傳神矣。”(《畫(huà)禪室隨筆》)

當(dāng)代學(xué)者陳傳席也認(rèn)為,“氣韻”是從“傳神”分解而出的,也可以說(shuō),氣韻,就是傳神。而且其美學(xué)內(nèi)涵由人之傳神,到物之傳神,又到筆墨傳神,因此“傳神”是中國(guó)繪畫(huà)的第一要義。不僅指出了氣韻是傳神的語(yǔ)義演變,更重要的是,指出隨著時(shí)代的變遷、歷史的沿革,“氣韻”的內(nèi)涵隨“神”的美學(xué)內(nèi)涵的擴(kuò)展,而擴(kuò)展到了水墨。

唐代著名畫(huà)家張彥遠(yuǎn)在《歷代名畫(huà)記》中對(duì)“傳神”說(shuō)作了進(jìn)一步的闡發(fā),指出:“夫象物必在于形似,形似須全其骨氣;骨氣、形似皆本于立意,而歸乎用筆。”他所說(shuō)的“骨氣”,正是指人的性格、氣質(zhì),亦即“神”。“骨氣、形似皆本于立意,而歸乎用筆”,說(shuō)明不論是形似還是神似,其表現(xiàn)均有賴(lài)于畫(huà)家主觀藝術(shù)意象的確立,并通過(guò)富有表現(xiàn)力的“用筆”將其表達(dá)出來(lái)。他還說(shuō):“人物有生氣之可狀,須神韻而后全,若氣韻不周,空陳形似,筆力未遒,空善賦彩,謂非妙也。”

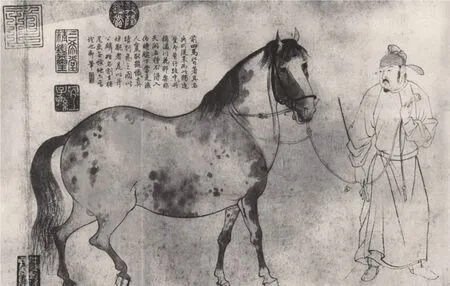

[北宋]李公麟 五馬圖卷(局部) 29.3cm×225cm 紙本墨筆 珂羅版藏于故宮博物院圖書(shū)館

晚唐司空?qǐng)D提出“離形得似”,指出形神可分,形不似,仍可達(dá)到神似。這一點(diǎn)和顧愷之提出的“以形寫(xiě)神”、形神并重的觀點(diǎn)有所不同,但是在傳達(dá)對(duì)象之“神”上仍然是一致的。

(二)山水之神。宗炳、王微、荊浩又提出傳“山水”之“神”,“神”又有了第二層美學(xué)內(nèi)涵:山水之“神”即“物之神”。

在藝術(shù)創(chuàng)作中,傳寫(xiě)山水之“神”:“神本亡端,棲形感類(lèi),理入影跡。誠(chéng)能妙寫(xiě),亦誠(chéng)盡矣。”

王微《敘畫(huà)》中不僅描述了“物之神”:“眉額頰輔,若晏笑兮孤巖郁秀,若吐云兮。橫變縱化,故動(dòng)生焉前矩后方,而靈出焉。”還強(qiáng)調(diào)了畫(huà)家主體之神在創(chuàng)作中的作用:“豈獨(dú)運(yùn)諸指掌,亦以神明降之。”繪畫(huà)不僅是指掌的技巧功夫,還要有畫(huà)家的心思的運(yùn)用。此說(shuō)豐富了“神”的美學(xué)內(nèi)涵。

五代荊浩在《筆法記》中提出“畫(huà)者,畫(huà)也,度物象而取其真。物之華,取其華,物之實(shí),取其實(shí),不可執(zhí)花為實(shí)。若不知術(shù),茍似可也,圖真不可及也……似者,得其形,遺其氣。真者,氣質(zhì)俱盛……可忘筆墨,而有真景”。指出了“似”與“真”的區(qū)別,“似”只是表面形象的描繪,而“真”必須包含對(duì)象內(nèi)在的“氣”和真實(shí)的形質(zhì)兩個(gè)方面,和顧愷之提出的“以形寫(xiě)神”的美學(xué)命題相呼應(yīng)。

第二,主體之神。

(一)“無(wú)我之神”:南朝畫(huà)家宗炳將“傳神”的美學(xué)命題運(yùn)用到山水畫(huà)之中,提出了藝術(shù)體驗(yàn)的方法:“澄懷味像”。要求主體以虛靜之心,來(lái)體會(huì)由道所顯現(xiàn)的物象,把握山水中所含的“道”,即山水之神。此種審美體驗(yàn),即是要求“無(wú)我”“忘我”,以求感悟客觀對(duì)象之神的方式。

東晉顧愷之在將“神”用與中國(guó)繪畫(huà)美學(xué),并賦予它“人之神”的第一層意思之時(shí),也指出了在傳“神”的創(chuàng)作過(guò)程中,畫(huà)家主觀精神“移入”的重要性。如他在《論畫(huà)》中所提到的“遷想妙得”理論:“凡畫(huà),人最難,此山水,次狗馬,臺(tái)榭一定器耳,難成而易好,不待遷想妙得也。”指出繪畫(huà)創(chuàng)作中,畫(huà)家發(fā)揮主觀想象進(jìn)行審美創(chuàng)造的問(wèn)題。《世說(shuō)新語(yǔ)·巧藝》中載,顧愷之畫(huà)裴叔則,“頰上益三毛。人問(wèn)其故。顧曰‘裴俊郎有識(shí)具,正此是其識(shí)具。’看畫(huà)者尋之,定覺(jué)益三毛如有神明,殊勝未安時(shí)”。正是裴叔則頰上本沒(méi)有“三毛”,但是顧愷之為了更好地傳達(dá)裴叔則的“神”,就大膽地加上了“三毛”。畫(huà)謝鯤像,以“巖石”為其背景,曰:“謝云,一丘一壑,自謂過(guò)之。此子宜置丘壑中。”以山野之間的巖石作背景,傳達(dá)出謝鯤飄逸出世的人格胸襟。正如蘇軾在《傳神記》中指出的,“傳神之妙在于得人意思所在……凡人意思,各有所在,或在眉目,或在鼻口”,正是對(duì)顧愷之的繪畫(huà)理論的精到解讀。需要指出的是,這時(shí)畫(huà)家的主觀精神是為了更好地傳達(dá)客觀對(duì)象之“神”服務(wù)的,重的是精神的“移入”,或曰“我化物”的審美體驗(yàn),而不是在繪畫(huà)作品中畫(huà)家主觀精神的傳達(dá)。姚最提出的“心師造化”,從傳神論中強(qiáng)調(diào)從畫(huà)家主觀上去師法客觀,重視創(chuàng)作主體的主觀感受,正與顧愷之的“遷想妙得”暗合。

(二)“有我之神”:唐代以前,“神”的美學(xué)內(nèi)涵主要指客觀對(duì)象的內(nèi)在精神。到了宋代,由于文人畫(huà)的勃興,“神”的美學(xué)含義逐漸轉(zhuǎn)向傳達(dá)畫(huà)家的內(nèi)在精神氣質(zhì),開(kāi)始注重畫(huà)家的主體情思在繪畫(huà)作品中的表現(xiàn)。如郭若虛在《圖畫(huà)見(jiàn)聞志》中主張畫(huà)應(yīng)“得自天機(jī),出于靈府”“發(fā)之于情思,契之于綃褚”。認(rèn)為“人品既已高矣,氣韻不得不高;氣韻既已高矣,生動(dòng)不得不至”,把“氣韻”的體現(xiàn),即“神”的傳達(dá)看作是畫(huà)家自身精神的傳達(dá),強(qiáng)調(diào)畫(huà)家的人格、人品對(duì)繪畫(huà)作品的影響,即注重創(chuàng)作主體的“神”在作品中的體現(xiàn),將創(chuàng)作主體的“神”引入到“神”的內(nèi)涵中來(lái),使“神”的美學(xué)內(nèi)涵得到重要的擴(kuò)充。

(三)“個(gè)性之神”:到了元代,倪瓚說(shuō)“引之所謂畫(huà)者,不過(guò)逸筆草草,不求形似,聊以自?shī)识保岢觥皩?xiě)胸中逸氣”。畫(huà)家主體精神的傳達(dá),成為繪畫(huà)作品中“神”的內(nèi)涵的側(cè)重面。

及至明清時(shí)代,杰出的畫(huà)家徐渭、鄭燮,以及清代石濤朱耷等人,則將繪畫(huà)作品作為傳達(dá)畫(huà)家主觀之“神”的代言,使中國(guó)繪畫(huà)寫(xiě)意之風(fēng)日盛。如石濤曾說(shuō):“我之為我,自有我在。”“山川與予神遇而跡化,最后終歸于大滌也。”(《苦瓜和尚話語(yǔ)錄》)

三、結(jié)語(yǔ)

綜上所述,“神”的美學(xué)內(nèi)涵從生成到不斷發(fā)展、擴(kuò)充,在現(xiàn)代美學(xué)中已經(jīng)具有了極為豐富的含義:

(一)審美客體之”神”:1.人之“神”—作為審美觀照客體的人,各有自己的神,如裴楷不同于謝鯤。2.物之“神”—作為藝術(shù)家審美觀照的客體,不同種類(lèi)的生物群體各有其“神”,如山水有山水之”神”,狗馬有狗馬之”神”,花鳥(niǎo)有花鳥(niǎo)之”神”。3.筆墨之“神”—如荊浩在《筆法記》中所云:“筆者,雖依法則,運(yùn)轉(zhuǎn)變通,不質(zhì)不形,如飛如動(dòng)。墨者,高低暈淡,晶物淺深,文采自然,似非因筆。”明代畫(huà)家徐渭的潑墨大寫(xiě)意畫(huà),《潑墨仙人圖》《墨葡萄圖》是最能體現(xiàn)筆墨的“神”的。

(二)審美主體之”神”:1.“物化”之”神”,或曰“無(wú)我”之“神”—藝術(shù)家處于”忘我”或曰”自失”的狀態(tài),自我之“神”已物化,融入物中,達(dá)到“物我合一”“天人合一”的狀態(tài),如宗炳的“澄懷味象”。2.“化物”之“神”,或曰“有我”之”神”—所謂的“有我”之境,如王微的“明神降之”。3.個(gè)性之“神”—由于作品中注入了藝術(shù)家強(qiáng)烈的自我意識(shí),使作品成為該藝術(shù)家強(qiáng)烈的個(gè)性色彩的體現(xiàn)。作品中的物化為藝術(shù)家思想意識(shí)的代言,如石濤所謂“山川與予神遇而跡化,最后終歸于大滌也”(《石濤畫(huà)語(yǔ)錄》)。

“神”在中國(guó)繪畫(huà)美學(xué)中的內(nèi)涵,隨著中國(guó)繪畫(huà)理論的發(fā)展而繼續(xù)擴(kuò)充、發(fā)展。如由于近年來(lái)“審美接受”理論的流行,審美接受者對(duì)于繪畫(huà)作品的再創(chuàng)造的價(jià)值越來(lái)越得到重視與肯定,而使欣賞者之精神、修養(yǎng)等心理因素,也逐漸融入“神”的美學(xué)內(nèi)涵當(dāng)中。

(作者為首都師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院訪問(wèn)學(xué)者)

責(zé)任編輯:歐陽(yáng)逸川