田園將蕪胡不歸—淺論徐里的藝術追求

◇ 韓意

田園將蕪胡不歸—淺論徐里的藝術追求

◇ 韓意

自20世紀初康有為、陳獨秀提出中國畫改良論以來,經徐悲鴻、劉海粟、林風眠等大師努力,中國畫的發展步入了一個新的時期。西方強勢入侵,給腐敗落后的中國帶來新興科技、技術的同時,它的價值觀又深刻影響甚至強加給了當時的進步知識分子。中國畫改良論直接將矛頭指向了傳承千百年的文人士大夫畫,批判傳統文化的口號隨著吶喊迅速滲透到了社會的各個角落。功過是非暫且不論,值得我們注意的是,在當時幾乎已成公論的中國畫改良理論,不僅直接影響改變了整個20世紀中國畫的發展進程,更由于學院教育體制的建立和定型,重視素描、重視色彩、重視筆墨形式的影響一直延續至今。

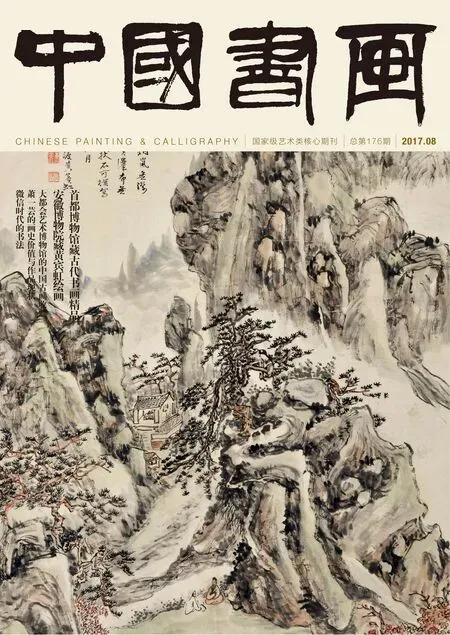

毫無疑問,畫家徐里是一個地地道道的學院派,素描、色彩基礎扎實,油畫作品多次入選全國美展并獲獎。但與某些畫家一味追求繪畫表現形式不同的是,徐里尤其關注甚至執著于繪畫的民族傳承性。在他的《中國山水》系列油畫作品中,我們能輕易看出,油畫在徐里眼中已僅僅變為一種形式、一種表現手段,所承載的則是畫家對中國山水“道”“形”“理”“韻”的把握和掌控。對中國畫氣韻和意境的追求是徐里畢生的目標,這一點更是在他的中國畫作品中體現得淋漓盡致。

徐里 松嶺云嵐 34cm×68cm 紙本墨筆 2016年

徐里 山間讀書 68cm×34cm 紙本設色 2016年

徐里 眾人皆醉我獨醒 68cm×34cm 紙本設色 2014年

和徐里談話時,他多次表示了對當下中國畫教育體制的擔心,學生們從小必須將精力用于大量的素描和色彩的訓練,而這一切與以后的中國畫創作并無直接關聯。更糟糕的是,長期的西畫訓練使學生們在觀念上已形成了“先入為主”的觀念,西畫的狀態若不能調整過來甚至能伴隨著學生的一生。某些學院出來的學生,試圖用新潮的表現形式來代替傳統中國畫中的意韻,試圖用色彩來掩飾筆力的不足,這是一種相當危險的狀態。

在徐里的藝術道路上,他潛心學習書法,熟讀四書五經,研究道、禪典籍,先養胸中之氣,再以書入畫。觀其寫意山水,畫面蒼郁恣肆,筆法剛勁有力。細細品之,便會發現徐里將書法的筆法蘊藏于畫面之中,通過筆墨的皴擦和墨色的融合來表現出山川的氤氳氣象。徐里作畫講究筆筆有出處,點點有來路,畫面遠接古意,走董其昌、石濤、髡殘一路,運筆酣暢淋漓。在墨法上,徐里枯濕濃淡并用,尤其擅長濕筆。筆情灑脫,不拘小節,有豪放郁勃之氣。

個人認為,最能代表徐里特色的還是他的人物畫。他的人物畫走貫休、陳洪綬高古一路,在塑造鐘馗這一形象時,徐里灌輸、投射情感于人物之中。所繪鐘馗蒼老古拙,氣概、神韻、意趣十足,在狂放不羈中有一股風雷激揚、剛陽奮進的氣勢。在技法上,徐里將勾勒、皴擦、渲染結合起來,參入古人筆意,在怪誕變形中有著古樸率真的筆墨韻味。

不僅技法創作頗多見解,徐里對于理論研究的興趣也十分濃厚,不但熟讀中國傳統的畫史、畫論和西方的各種思潮,而且尤其長于對創作實踐進行理論上的總結。他多次談到,中國畫發展至今因多種因素影響,畫家們更多地將精力投放到了改變和創新中,試圖通過對中國畫添加新元素來實現中國畫的發展,這固然有一定的道理,但中國畫有其內在頑強的生命力和獨特性,過多地加入新元素未必是件好事。這一點我頗為贊同,意韻是中國畫的核心,承傳是中國畫的命脈,當下社會的浮躁和喧嘩給中國畫的意韻帶來了太多騷動,西學東漸的沖擊給中國畫的承傳帶來了太多磨難。值得慶幸的是,正是有徐里這樣的畫家們遠接先賢不離不棄,才使得中國畫在各種磨難中不斷向前。太多的目光投向了西方,然而,田園將蕪,胡不歸?

徐里,1961年生于福建。1985年畢業于福建師范大學美術系油畫專業。現為中國美術家協會分黨組書記、常務副主席、秘書長,全國美展總評委、評審委員會主任,中國書法家協會會員。作品曾連續多次入選全國美展并獲獎。出版有《徐里油畫選》《徐里西域之旅》《讀徐里》《徐里海外寫生作品集》《中國油畫50家—徐里油畫作品集》《墨趣—徐里中國畫作品集》《中國山水—徐里油畫作品集》《大美無言—徐里油畫作品集》《恭王府—徐里油畫作品集》《中國藝術文化專號》《當代最具學術價值與市場潛力的藝術家徐里作品集》《徐里書法集》等。

責任編輯:宋建華