在狂野中尋求理性

牧嶠

今天意義上的收藏,來自文藝復興時期,最初是對古代歷史和文化的一種崇尚,而在西方有長達幾百年的家族收藏,這與中國近幾十年的情況是完全不同的。因為我們的收藏并不是緩慢規劃與完善的過程,雖然我們需要時間來驗證這些收藏的價值,但更需要讓公眾了解收藏的真正價值與意義,而非是極少數人的數字游戲。

國內對收藏的理解更多接近投資的路徑,雖然藏家們不是全部期待作品馬上變現,但希望將藝術作品納入長久自我收藏體系的藏家,卻是寥寥無幾。大部分的國內藏家還是以一種買賣消費的方式來參與藝術收藏的,這也就決定了國內近10年來對當代藝術作品的狂熱交易。

市場的狂熱

10年間,國內的藝術品市場伴隨經濟發展而進入了崛起的時期,逐漸形成了獨特的收藏與投資的路徑,同時也成為國際最關注的一部分。自2011年起,全球藝術市場成交總額在經歷了2012年的下跌之后,出現上升趨勢。中國在2011年一躍坐上全球藝術市場頭把交椅之后,市場份額卻一再下降。雖然市場份額在下降,截止到2014年中國藝術市場的成交額卻是在增長的,在藝術市場份額中也一直占據著第二位的位置。而對當代藝術而言,2013/2014年度是迄今全球當代藝術拍賣史上的最佳年份,當代藝術年度總成交額、價格漲幅及最高單價均刷新了紀錄,但與全球走勢相反,中國當代藝術市場卻仍正在遭遇2008年以來的第二次艱難時刻。由于經濟發展放緩的原因,藝術品市場受到了不小的震蕩,但同時也說明,中國藝術品市場的消費在逐漸趨于理性發展。

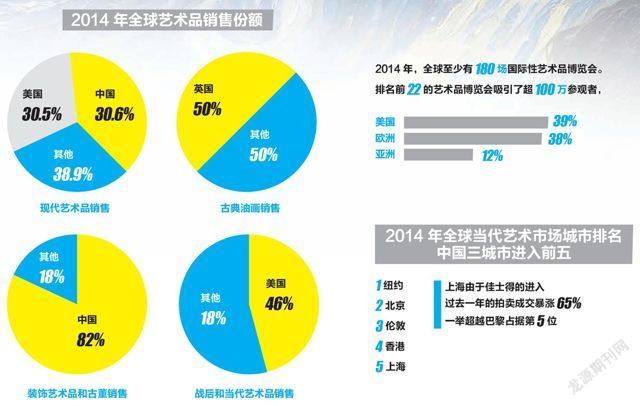

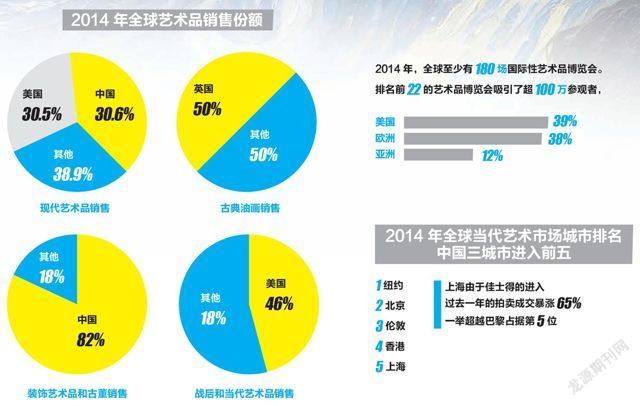

2014年,全球藝術品市場中,美國在戰后和當代藝術品銷售方面占全球市場價值的46%。而現代藝術品銷售上,中國30.6%與美國30.5%不相上下。但在古典油畫的銷售上,英國當仁不讓占有全球市場價值的50%,是全球古典油畫貿易的中心。在裝飾藝術品和古董銷售上,中國占有絕對優勢,占有全球市場份額的82%。

中國的藝術品消費呈現了很極端的兩面,一面是當代藝術看似風生水起,爭議不斷,甚至占據了一個非常超現實的位置,一面卻將大部分的資金投入到了傳統藝術品的消費。這樣的局面,本身說明了國內與國際消費群體的對藝術品收藏的回報是期待不同的。

分析中、美當代藝術的拍賣市場,中國后來居上。1000歐元以下的低端市場美國占優,1000-50萬歐元的中端市場中國占優,50萬-500萬歐元的尖端市場美國占優。這也再次證實了在參與藝術品收藏過程中,中國的藏家更集中希望以投資的方式介入。但已經有藝術品收藏傳統的歐美,它們更多的是中產階級收藏藝術品,更多源自對藝術品的審美需求。

任性收藏與日常收藏

雖然市場份額在下降,似乎有藝術市場的寒流掃過,但并沒擋住中國藏家的任性收藏。2014年4月,劉益謙以2.81億港元在香港蘇富比拍得明成化斗彩雞缸杯,刷新中國瓷器世界拍賣紀錄;11月4日,華誼兄弟傳媒股份有限公司董事長王中軍以約3.77億人民幣拍得梵高油畫《雛菊和罌粟花》,創下了中國藏家海外競拍西方藝術品中的最高拍價;11月26日,劉益謙以3.48億港元拍下被譽為“唐卡之王”的15世紀“明永樂御制紅閻摩敵刺繡唐卡”,再次創下了中國文物藝術品在所有國際拍賣行拍賣的世界紀錄。

雖然大藏家的出現,證實了我們對藝術品收藏有著相當的實力。這些“天價”任性的藏家,并不能代表整體市場的全貌,卻成為了國內關注收藏的華麗談資。“只買貴的”這樣的論點本身對藝術價值衡量就是一個缺失的判斷,其實它的評價權從來就不在市場中,收藏已經有很高價格的藝術品,其價格也并不等同于價值,真正成功的收藏是看作品在學術上最終能獲得多大的價值。

自上世紀80年代起,尤倫斯就開始大量收藏張曉剛、曾梵志、方力鈞、王廣義等人的中國當代藝術作品。而現在,他們從寂寂無名的畫家成為炙手可熱的當代藝術家。在藝術家從無名到有名的過程里,一些私人收藏家成為了有眼光的收藏家,并在收藏家人群中成為知名收藏家。

收藏家并沒有藝術價值的評價權,市場也沒有藝術價值的評價權,評價權來自學術界。但尤倫斯之所以成功,正是他敏感地投入到了對中國藝術某段歷史的記錄的收藏中,他的收藏品有一種公共行為的記憶,這在很大程度上決定了這種價值。這種前瞻性的私人收藏,是西方多年來藏家養成的模式,雖然私人收藏帶有極大的主觀性,一旦它存在一個譜系,就有了成為集體價值的可能。

博覽會疲勞

2014年,全球至少有180場國際性藝術品博覽會。美國、歐洲、亞洲的占比分別為39%、38%和12%。排名前22的藝術品博覽會吸引了超100萬參觀者,而藝術博覽會上的銷售額預計達到了 98 億歐元。由于藝術博覽會的消費群體正好集中在中產階級,所以可以說亞洲,尤其以中國為主的藝術品消費,如何集中形成中堅消費人群,在這方面的表現還需要進一步的提高。

當然,藝術品博覽會對藝術品交易具有極為重要的促進作用, 但2012年卻又誕生了一個藝術界的新詞匯:“博覽會疲勞”(Fairtigue)。去年,代理人、藏家和記者們隨著全世界藝博會數量爆發式增長而疲于奔命,這個詞被使用的次數也多了起來。對于資深藏家來說,幾乎會參觀所有重要的藝術展覽,但是隨著藝術博覽會數量的急速增長,這變得非常的困難,藏家開始變得精挑細選。這同樣也適用于藝術畫廊,除了一些非常重要的玩家,他們有財力和人力在一年中參展數十場博覽會,更多的藝術經銷商被迫做出更具策略性的參展計劃。

這樣的改變,又再次擠壓了藝術的消費人群,高度的重合與相似,讓全球的藝術市場都在開發新的藏家參與其中。再拿2014年當代藝術交易中心城市舉例:紐約第一,北京第二,倫敦、香港以同等體量緊隨其后。上海由于佳士得的進入,過去一年的拍賣成交暴漲65%,一舉超越巴黎占據第5位。前10名中有7個中國城市,在地域性上,中國藝術市場的多極化與歐美市場的單級化對比鮮明,但這些集中的消費卻更多地以拍賣的形式成交。某種意義上,雖然從業者與藏家普遍表示疲勞,但博覽會這樣更近于公眾的模式,還需要更多的開發與推廣。

中國正在形成一批藝術品消費的新興力量。

藝術電商的消費人群究竟在哪?

2014年的全球藝術市場還有一個值得注意的地方,網絡藝術品銷售公司的增長。據保守估計,藝術品和古董的網絡銷售額已經達到33億歐元,約占總銷售額的 6%,大部分成交價格在1000-5萬美元。互聯網帶來的技術變革對藝術品交易領域的影響已逐步顯現,這種更快捷、高效的交易方式正在逐步得到發展。

根據巴克利銀行的推薦數據:機構投資者與高端人士會配置5%的資產進行藝術品投資。網易財經報道 ,到2013年年底,據估算,中國的私人財富已經達到92萬億元之巨,僅次于美國和日本,占世界私人財富總量的9.8%。如果我們用非常保守的5%來作為對藝術品的潛在需求進行估計的話,中國藝術品市場潛在的需求超過4萬億元。就以2013年的書畫市場交易額為380億來看,電商市場以5%估算,也應該有近20億的蛋糕。

但國內的藝術電商卻在幾年的開發進程中遭遇了重重困難,現在的情況,連蛋糕的二十分之一都還沒有分到。藝術品不是普通商品,有價格屬性但并不能只是比價。真的藝術品生產特性有不可復制特性,另外,保真是難題。而互聯網的特性至少3點:復制性、傳播性、效益倍增性,在這三點上藝術品的表現都比較薄弱。

藝術大眾的生產和消費習慣在中國還需要醞釀和培養。與國外常年的審美文化消費習慣不同,我們在這方面的消費本身的認知就存在缺失。國人實用主義至上的消費觀,寧可消費奢侈品,卻無法消費藝術品的現實,讓藝術收藏更成為了少數人投機與投資的路徑。同時,這部分人群年齡也并不集中在運用網絡消費的80后,所以藝術電商的推進就顯得格外吃力。不過時代在走,這個進程不會太久遠。

城市生活研究者馬歇爾·伯曼曾說:“成為當代藝術家,就是使自己對大變革安之若素,與其節奏合拍,隨之而動,并在其激烈而危險的流向中尋求真與美、自由與公正的真諦。”事實上,成為真正的藏家,同樣需要這樣的真理。如何在這個狂野的時代安身立命,請更冷靜地駐足,從本心本真上理解藝術的價值。