高強度開發CBD地區公交發展模式探討

張 瑞

(陜西省城鄉規劃設計研究院,陜西 西安 710000)

高強度開發CBD地區公交發展模式探討

張 瑞

(陜西省城鄉規劃設計研究院,陜西 西安 710000)

借鑒國際著名的CBD交通發展經驗,有助于我國城市CBD交通的良性發展。文章首先分析了CBD交通的主要特征,包括出行總量大、時空分布不均衡、公交出行強度高等,并通過對倫敦、紐約等CBD地區高峰時段公交出行比例的分析,指出解決CBD地區的出行問題,發展公共交通是關鍵。

中央商務區(CBD);公共交通;交通規劃;公交發展模式

1 引 言

CBD是城市核心高端服務職能的空間載體,是人流、物流、信息流交換互動的聚集區,在城市及區域發展的各個階段,CBD是城市地域結構和功能系統的核心,是城市及區域發展的標志。比較著名的世界級CBD,如紐約曼哈頓、倫敦金融城等,都面臨著交通擁擠問題,交通系統容量已經成為制約CBD崗位增長和經濟發展的重要因素。面臨這一形勢,各CBD提出了合理的通勤交通模式和交通基礎設施供應計劃。

2010年國務院正式批復同意《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》,規劃建筑量共3 000萬m2,崗位規模達77萬個,接近倫敦CBD的開發量。因此,借鑒著名的CBD交通發展特別是公共交通系統發展經驗,在規劃階段提供容量足夠、布局合理、落實有效的公共交通系統,對前海合作區未來發展至關重要。

2 CBD交通特點

CBD“三高”(高開發強度、高崗位密度和高職住不平衡)的土地利用特點,決定了CBD時空上高度不平衡的交通需求,而CBD地區有限的土地資源和高昂的地價使得路網規模有限,導致其成為城市中交通最擁堵的地區。

2.1 出行需求總量大

CBD用地開發模式決定了該地區出行強度大,且出行以商務辦公為主,高度集約的用地特點決定了CBD成為城市中出行需求最大的地區。如紐約曼哈頓CBD全天機動車出行強度為7.4萬車次/km2,倫敦金融城機動車出行強度為18.7萬車次/km2,上海小陸家嘴CBD全天機動車出行強度為4.9萬車次/km2(不含過境交通量),而上海市外圍區全天的機動車出行強度僅為0.4萬車次/km2。

2.2 時空分布不均衡

CBD地區特殊的用地開發模式,使得CBD以商務辦公用地為主,兼有少量居住用地,在CBD工作的人,絕大多數生活在區外。如倫敦金融城人口只占倫敦市人口的0.1%,但其崗位密度是倫敦的48倍,表明在金融城工作的人大多居住在城外。因此交通系統出行量呈現出明顯的時空不均衡性,尤其是在上下班高峰期。

2.3 公共交通出行強度高

CBD的公共交通出行強度遠遠高于城市其他地區,如曼哈頓CBD和小陸家嘴CBD全天公共交通出行強度分別超過和接近20萬人次/km2,相比之下約為上海市中心城平均出行強度(0.9萬人次/km2)的20倍。

3 CBD公共交通發展模式

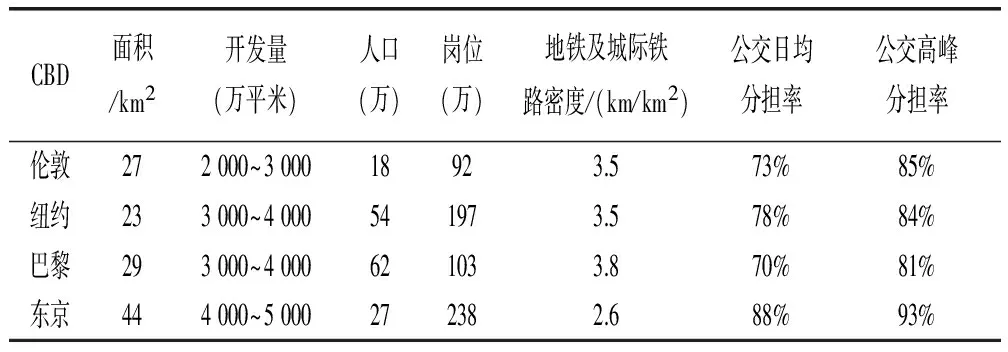

通過研究分析,當CBD的崗位密度超過2萬個/km2時,公共交通通勤比例與崗位密度呈現出明顯的正線性相關關系,公共交通通勤比例隨著崗位密度上升而上升,非公共交通通勤比例較低。只有實現高的公交分擔率才能支撐片區發展,如倫敦、紐約、巴黎、東京等城市CBD地區高峰時段公交分擔率達到80%。

表1 倫敦等CBD地區公交分擔率

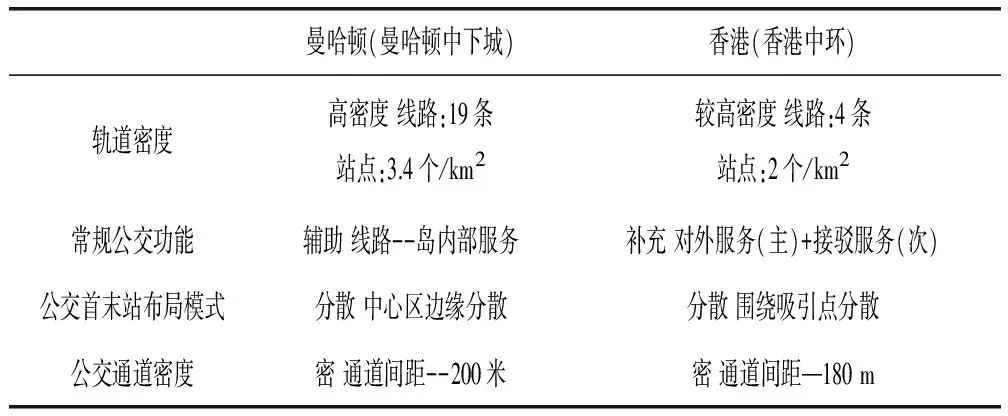

因此研究公共交通系統供應模式是CBD交通系統規劃的關鍵。分析國內外崗位高度聚集的CBD地區,主要包括以下兩種公交發展模式:一是以曼哈頓為代表的“軌道為主、常規公交輔助”模式,二是以香港為代表的“軌道、常規公交共同服務”的模式。

表2 曼哈頓、香港CBD地區公交發展模式

3.1 曼哈頓公交模式

紐約曼哈頓地區被稱為整個美國的經濟和文化中心,其中曼哈頓中下城是中央商務區,位于59街以南,總面積25.3 km2。地勢狹長,南北向長8 km,東西向寬僅3.7 km。人口19.9萬,崗位數145萬。崗位高度聚集,是世界上人口最稠密的地區之一。軌道交通發達,軌網密度高,途徑中下城區的軌道線路共有19條,共有87個軌道站點,軌道站點密度達到3.4個/km2。

(1)常規公交線路

曼哈頓地區北側以居住區為主,南側崗位高度集中,以商務辦公用地為主。公交線路以聯系北側居住區與南側辦公區為主,承擔輔助軌道服務功能,分擔率約7%。地面公交主要有兩種類型:一是曼哈頓地區區內線路;二是對外跨區線路。區內線路共有41條,主要沿南北向通道布置聯系北側住宅區,其中14條線路沿東西向通道布置,加密覆蓋;對外跨區線路主要聯系紐約市的皇后區、布魯克林區共23條,銜接5個內部集中點,以及澤西市,集中銜接航港局客運站。

(2)首末站布局

曼哈頓中下城公交首末站主要位于用地邊緣,共設置32個公交首末站,平均1.3個/km2,僅11個首末站臨近軌道站。首末站采用路內挖潛形式設置,無專用場地。

(3)公交通道布局

曼哈頓中下城區公交通道高密度分布,除覆蓋第五大道、公園大道等南北向干道外,幾乎覆蓋所有南北向道路,并設置多條公交專用車道,平均間距為200 m,也覆蓋了部分東西向通道,平均間距690 m。

3.2 香港中環公交模式

香港中環位于港島中北部緊鄰維多利亞港,作為香港的心臟地帶,是香港的政治和商業中心。占地1.5平方公里,規劃崗位人口20.2萬,居住人口0.33萬,現有3個軌道站,密度2個/km2。

(1)常規公交線路

香港中環公交線路以聯系區外以居住功能為主的沙田、觀塘以及港島東部、南部地區,承擔補充軌道覆蓋服務功能,分擔率約35%。線路主要有三種類型:快線、干線、支線。共始發30條快線,平均23 km,依托干道布設,銜接沙田、觀塘、屯門等外圍居住區;始發41條干線,平均14.5 km,依托干道,銜接港島、觀塘等居住區;始發14條支線,平均4.2 km,依托支路,銜接港島中西區居住及旅游吸引點。

(2)首末站布局

香港公交首末站布局主要有以下兩個特征:特征一:規模較大、組合設置,支撐強需求。香港中環圍繞香港站、金鐘站,布置2組公交首末站,共計5處面積2.9萬平方米。中環公交首末站密度3.3個/km2,規模5 000 m2/個。特征二:規模差異、分布均勻,滿足高覆蓋。典型新市鎮沙田區占地69 km2,建設用地18 km2,規劃崗位19萬,人口51萬,12個軌道站點,密度0.33個/km2。共建設33個首末站,面積8.7萬m2,依據用地性質不同,結合居住區、商業區、軌道站點等布設,社區型2 000 m2,商業型4 000 m2,軌道型5 000 m2,其中,開發集中地北部區、中部區首末站密度近3.5個/km2,幾乎每個社區或大型商業區一個首末站。

(3)公交通道布局

香港中環地區公交通道高密度分布。公交線路除覆蓋四號干線、皇后大道等干道外,還覆蓋堅道、羅便臣道等雙向2車道的支路,公交通道平均間距180米,實現站點到家門口,還沿德輔道平行港島線布置有軌電車。

4 案例分析——前海合作區公共交通規劃

4.1 公交場站

規劃布局:為縮短乘客接駁距離,實現“下樓乘車”的目標,公交首末站以乘客上落客功能為主,緊密結合軌道站點、醫院、大型社區、文化中心等主要吸引點,與建筑整體建設,打造與軌道交通服務水平相當的室內、全天候、可控、有序的乘車環境,并規劃一處公交綜合車場為公交車提供蓄車、維修、保養服務。

建設形式:為適應前海地塊規模小、開發高效的特點,規劃公交場站改變國內綜合型公交首末站的建設模式,將夜間泊車、維修、保養等功能從公交首末站剝離至公交車場,以縮小公交首末站占地規模。

使用模式:前海將公交首末站作為公交運營服務的資產,整合常規公交、跨境巴士、公共自行車租賃點、充電樁等多種公交服務,打造綜合交通服務樞紐。

4.2 公交通道

為實現公交服務“快速到門”,前海在主要的公交客流走廊中建設路中、路側式公交專用道,以保障公交運行速度,并在具有公交出行需求的支路中引入公交,進一步減少步行接駁距離,規劃公交通道密度達到7.3 km/km2,處于較高水平。

同時,為了應對前海合作區土地資源緊缺、支路寬度較窄的情況,為了避免公交停靠站對周邊用地、慢行交通的影響,前海合作區在支路上采用“背向式”公交停靠站,能很好地解決上述問題。

4.3 公交線網

為滿足不同出行距離的要求,前海構筑三級公交網絡體系,包括快速到達外圍組團的公交快線、聯系周邊片區的公交干線和串聯內部及臨近片區的公交支線。同時,公交快線區內的上客組織采用“首末站串首末站”形式,緩解公交走廊壓力,避免大巴列車化。按照規劃方案,前海任意地塊與軌道站點或公交首末站的距離不超過500 m,公交車在區內享受優先通行權,實現相鄰片區通勤交通半小時可達,羅湖、寶安福永、龍華等片區通勤交通一小時可達。

5 結論與啟示

(1)將公交設施融入建筑,打造室內、全天候、可控、舒適的乘車環境,實現下樓乘坐公交。

(2)規劃密集的公交通道,在區內實現公交優先,縮短到站距離、保障運行優先、減少等候時間,實現公交快速到門。

(3)使用節能化公交車輛,公交場站內整合常規公交、跨境巴士、公共自行車等多種服務,采用智能化運營技術,實現運營綠色開放。

[1] 葉彭姚,陳小鴻.世界級CBD合理通勤交通模式研究[J].城市交通,2010,(1),60-65.

[2] 邵勇,黎晴.世界CBD地區交通特征研究[J].中國城市交通規劃2011年年會論文集,583-590.

[3] 馮杰,張華.國際級CBD交通系統運行特征分析[J].交通與運輸,2008,(12),4-6.

U415.1

C

1008-3383(2017)09-0216-03

2017-06-09

張瑞(1989-),女,陜西漢中人,助理工程師,研究方向:路網規劃方向。