老舍筆下的奇異美食

東花

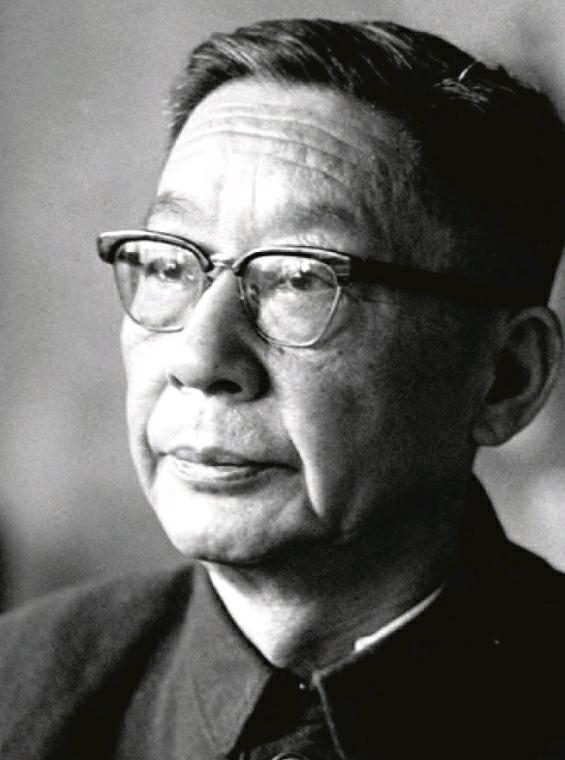

提起老舍先生,很多人都會想到他筆下的京味美食。事實上,他對很多地方的特色佳肴都不解之緣,與其說熱愛美食,不如說他熱愛的是生活。

炸蓮花

老舍先生當年執教齊魯大學時,寫過一篇文章《吃蓮花的》。文中寫道:友人約游大明湖,說去買點荷花來吃。弄來荷花,友人叫廚子:“把荷花用好油炸炸,外邊的老瓣不要,炸里邊那嫩的。”廚子老田不懂濟南的典故,還以為香油炸蓮瓣是治燙傷的偏方呢。友人笑了:“治燙傷?吃!美極了!沒看見菜挑子上一把一把兒的賣嗎?”

炸蓮瓣是一種老濟南的時令小吃。選擇大明湖上清晨采摘下來的含苞欲放的白蓮花,摘取內層花瓣,洗凈,平鋪在案板上,抹一層豆沙餡兒,順長對折。將折好的花瓣沾上用雞蛋和面粉攪成的泡糊,一片一片下至燒為七成熱的香油中炸至淺金色,撈出放在盤內,撒上些許白糖。吃起來外酥內軟,甜甜的滋味中醞釀著淡淡蓮花清香。

濟南的大蔥

在一篇寫山東濟南的文章里,老舍特地寫到大蔥。老舍先是交代了山東大蔥的特長,它的特長其實就是特別長,先生說,看山東大蔥得像看運動員,不能看臉,要看腿,濟南的白蔥起碼三尺來長吧,粗呢,也比他的手腕多著一兩圈。所以,老舍先生認為,小曲兒里時常用蔥尖比美人的手指,那可不是山東的老蔥,而是春蔥,要是美婦人的十指都和老蔥一般兒,一旦婦女革命,打倒男人,一個嘴巴子還不把男人的半個臉打飛!

山東大蔥身量雖然長得比較粗獷豪放,可是皮膚都是一等一的好,且看在老舍先生筆下如何比擬:“最美是那個晶亮,含著水,細潤,純潔的白顏色。這個純潔的白色好像只有看見過古代希臘女神的乳房者才能明白其中的奧妙,鮮,白,帶著滋養生命的乳漿!這個白色叫你舍不得吃它,而拿在手中顛著,贊嘆著,好像對于宇宙的偉大有所領悟。由不得把它一層層剝開,每一層落下來,都好似油酥餅的折疊;這個油酥餅可不是‘人手烙成的。一層層上的長直紋兒,一絲不亂的,比畫圖用的白絹還美麗。”

大明湖的蒲菜

老舍在《大明湖的春天》春天中寫道:“況且,湖景若無可觀,湖中的出產可是很名貴呀。懂得什么叫作美的人或者不如懂得什么好吃的人多吧,游過蘇州的往往只記得此地的點心,逛過西湖的提起來便念叨那里龍井茶,藕粉與莼菜什么的,吃到肚子里的也許比一過眼的美景更容易記住,那么大明湖的蒲菜,茭白,白花藕,還真許是它馳名天下的重要原因呢。不論怎么說吧,這些東西既都是水產,多少總帶者些南國風味;在夏天,青菜挑子上帶著一束束的大白蓮花出賣,在北方大概只有濟南能這么‘闊氣。”

大明湖的蒲菜,是濟南的美蔬,早已馳名國內。清中葉濟南文士王賢儀,在他的《筆記》中談到濟南風情時稱:“歷下有四美蔬,夏蒲茭根……”。夏日的蒲菜是美蔬之首。民初《濟南快覽》記:“大明湖之蒲菜,其形似茭,其味似筍,遍植湖中,為北數省植物菜類之珍品。”《山東通志-物產》直接稱蒲菜謂“蒲筍”,是濟南人“日用蔬食之常品”。當代著名詩人臧克家,青少年時期是在濟南讀書的,他曾撰文盛贊濟南飲食,其中就大談到大明湖的蒲菜。臧老說:“逛過大明湖的游客,往往到岸上的一家飯館里去吃飯。館子不大,但有一樣菜頗有名,這就是‘蒲菜炒肉。”他深情回憶道:“蒲菜炒肉,我嘗過,至今皆有美好的回憶。寫到家鄉的菜,心里另有一種情味,像回到了自己的青少年時代。”

大興安嶺的紅豆酒

1961年7月,應內蒙古自治區主席烏蘭夫邀請,老舍參加以教育部副部長葉圣陶為團長的文化訪問團來到內蒙古。短暫的內蒙古之行,他寫出了名篇《林海》。在對大興安嶺描寫之后,他還寫道:“花叢里還隱藏著珊瑚珠似的小紅豆。大興安嶺中酒廠所造的紅豆酒,就是用這些小漿果釀成的,味道很好。”

“花叢里還隱藏著珊瑚珠似的小紅豆”是大興安嶺林間野生小漿果牙格達,牙克石酒廠以此為原料釀成紅豆酒。牙格達又名北國紅豆,美國叫蔓越莓。它與紅豆不同,它是一種山珍野果,可以釀酒和飲料。

呼倫貝爾的手抓羊肉

老舍在《草原》中寫道:“也不知怎的,就進了蒙古包。奶茶倒上了,奶豆腐擺上了,主客都盤腿坐下,誰都有禮貌,誰都又那么親熱,一點兒不拘束。不大會兒,好客的主人端來大盤子的手抓羊肉和奶酒。干部們向我們敬酒七十歲的老翁向我們敬酒。我們回敬,主人再舉杯,我們再回敬。這時候鄂溫克姑娘們,戴著尖尖的帽兒,既大方,又稍有點羞澀,來給客人們唱民歌。我們同行的歌手也趕緊唱起來。歌聲似乎比什么語言都更響亮,都更感人,不管唱的是什么,聽者總會露出會心的微笑。”手抓羊肉、奶酒、奶豆腐、奶茶,雖然只是幾筆帶過的美食,但是充滿了民族風情。

北京秋天的干果

老舍筆下的北京秋天是天堂。他寫道:“秋天一定要住北平。天堂是什么樣子,我不曉得,但是從我的生活經驗去判斷,北平之秋便是天堂。論天氣,不冷不熱。論吃食,蘋果,梨,柿,棗,葡萄,都每樣有若干種。至于北平特產的小白梨與大白海棠,恐怕就是樂園中的禁果吧,連亞當與夏娃見了,也必滴下口水來!果子而外,羊肉正肥,高粱紅的螃蟹剛好下市,而良鄉的栗子也香聞十里。論花草,菊花種類之多,花式之奇,可以甲天下。西山有紅葉可見,北海可以劃船——雖然荷花已殘,荷葉可還有一片清香。衣食住行,在北平的秋天,是沒有一項不使人滿意的。即使沒有余錢買菊吃蟹,一兩毛錢還可以爆二兩羊肉,弄一小壺佛手露啊!”

老舍先生《四世同堂》里寫到的果子是最多的,有葡萄、小白梨、海棠、木瓜、杏和桃子、李子、梨和棗。

“在太平年月,街上的高攤與地攤和果店里,都陳列出只有北平人才能一一叫出名字來的水果。各種各樣的葡萄,各種各樣的梨,各種各樣的蘋果,已經叫人夠看夠聞夠吃的了,偏偏又加上那些又好看好聞好吃的北平特有的葫蘆形的大棗,清香甜脆的小白梨,象花紅那樣大的白海棠,還有只供聞香兒的海棠木瓜,與通體有金星的香檳子,再配上為拜月用的,貼著金紙條的枕形西瓜,與黃的紅的雞冠花,可就使人顧不得只去享口福,而是已經辨不清哪一種香味更好聞,哪一種顏色更好看,微微的有些醉意了!endprint

那些水果,無論是在店里或攤子上,又都擺列的那么好看,果皮上的白霜一點也沒蹭掉,而都被擺成放著香氣的立體的圖案畫,使人感到那些果販都是些藝術家,他們會使美的東西更美一些。況且,他們還會唱呢!他們精心的把攤子擺好,而后用清脆的嗓音唱出有腔調的‘果贊:‘唉——一毛錢兒來耶,你就挑一堆我的小白梨兒,皮兒又嫩,水兒又甜,沒有一個蟲眼兒,我的小嫩白梨兒耶!歌聲在香氣中顫動,給蘋果葡萄的靜麗配上音樂,使人們的腳步放慢,聽著看著嗅著北平之秋的美麗。”

“梨、棗和葡萄都下來的較晚,可是它們的種類之多與品質之美,并不使它們因遲到而受北平人的冷淡。

北平人是以他們的大白棗,小白梨與牛乳葡萄傲人的。看到梨棗,人們便有‘一葉知秋之感,而開始要曬一曬夾衣與拆洗棉袍了。”

落花生

老舍對落花生情有獨鐘,他的散文《落花生》十分有性情。老舍說:“我是個謙卑的人。但是,口袋里裝上四個銅板的落花生,一邊走一邊吃,我開始覺得比秦始皇還驕傲。假若有人問我:‘你要是作了皇上,你怎么享受呢?簡直的不必思索,我就答得出:‘派四個大臣拿著兩塊錢的銅子,愛買多少花生吃就買多少!”

老舍甚至還為花生報不平,他說:“什么東西都有個幸與不幸。不知道為什么瓜子比花生的名氣大。你說,憑良心說,瓜子有什么吃頭?它夾你的舌頭,塞你的牙,激起你的怒氣——因為一咬就碎;就是幸而沒碎,也不過是那么小小的一片,不解餓,沒味道,勞民傷財,布爾喬亞!你看落花生:大大方方的,淺白麻子,細腰,曲線美。這還只是看外貌。弄開看:一胎兒兩個或者三個粉紅的胖小子。脫去粉紅的衫兒,象牙色的豆瓣一對對的抱著,上邊兒還結著吻。那個光滑,那個水靈,那個香噴噴的,碰到牙上那個干松酥軟!白嘴吃也好,就酒喝也好,放在舌上當檳榔含著也好。寫文章的時候,三四個花生可以代替一支香煙,而且有益無損。”

老舍認為花生是和人最親近的。他說:“論樣子,論味道,栗子其實滿有勢派兒。可是它沒有落花生那點家常的‘自己勁兒。栗子跟人沒有交情,仿佛是。核桃也不行,榛子就更顯著疏遠。落花生在哪里都有人緣,自天子以至庶人都跟它是朋友,這不容易。”

臘八粥與臘八蒜

老舍筆下最出名的,還是北京的美食。他在《北京的春天》里描寫了京城百姓家的生活和年下的美食。

“在臘八那天,人家里,寺觀里,都熬臘八粥。這種特制的粥是祭祖祭神的,可是細一想,它倒是農業社會的一種自傲的表現——這種粥是用所有的各種的米,各種的豆,與各種的干果(杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、蓮子、花生米、葡萄干、菱角米……)熬成的。這不是粥,而是小型的農業展覽會。

臘八這天還要泡臘八蒜。把蒜瓣在這天放到高醋里,封起來,為過年吃餃子用的。到年底,蒜泡得色如翡翠,而醋也有了些辣味,色味雙美,使人要多吃幾個餃子。在北京,過年時,家家吃餃子。在除夕以前,家家必須把春聯貼好,必須大掃除一次,名曰掃房。必須把肉、雞、魚、青菜、年糕什么的都預備充足,至少足夠吃用一個星期的。按老習慣,鋪戶多數關五天門,到正月初六才開張。假若不預備下幾天的吃食,臨時不容易補充。

在舊社會里,過年是與迷信分不開的。臘八粥,關東糖,除夕的餃子,都須先去供佛,而后人們再享用。”

駱駝祥子的老豆腐

《在駱駝祥子》第四章,祥子被軍閥的隊伍抓了壯丁,好不容易逃出來的時候,又累又冷又餓的祥子在一個小吃攤上吃老豆腐:坐在那里,他不忙了。眼前的一切都是熟習的,可愛的,就是坐著死去,他仿佛也很樂意。歇了老大半天,他到橋頭吃了碗老豆腐:醋,醬油,花椒油,韭菜末,被熱的雪白的豆腐一燙,發出點頂香美的味兒,香得使祥子要閉住氣;捧著碗,看著那深綠的韭菜末兒,他的手不住的哆嗦。吃了一口,豆腐把身里燙開一條路;他自己下手又加了兩小勺辣椒油。一碗吃完,他的汗已濕透了褲腰。半閉著眼,把碗遞出去:“再來一碗!”

這段精彩描寫,體現出老舍先生對北京老豆腐的喜愛。需要注意的是,老豆腐和豆腐腦并不是一回事,雖然都是以黃豆為原料,都需磨成漿、濾去豆渣,但老豆腐點的是鹽鹵,這樣點出來的豆腐較堅韌,所以叫老豆腐,而豆腐腦點的是石膏,所以軟爛細嫩,所以叫豆腐腦。老北京賣老豆腐的多是河北人。

涮羊肉

50年代末,物質供應緊張,芝麻醬斷貨。老舍是人大代表,上了個提案說北京人夏天沒芝麻醬活不了,后來芝麻醬就恢復供應了。可見北京人多么熱愛芝麻醬。而芝麻醬是吃涮羊肉的主要調料之一。

《離婚》第一章中,老舍先生描寫了張大哥家吃涮羊肉的情景:

“老李,晚上到家里吃個便飯。”張大哥請客無須問人家有工夫沒有,而是干脆的命令著;可是命令得那么親熱,使你覺得就是有天大的事也得說有工夫。

……

“坐下,坐下,李老!”張大嫂稱呼人永遠和大哥一致。“大哥馬上就回來。咱們回頭吃羊肉鍋子,我去切肉。這里有的是茶,瓜子,點心,你自己張羅自己,不客氣。把大衣脫了。”她把客人的話也附帶著說了,笑了兩聲,忽然止住,走出去。

……

“老李,”張大哥回來陪客人說話兒,“今兒個這點羊肉,你吃吧,敢保說好。連鹵蝦油都是北平能買得到的最好的。我就是吃一口,沒別的毛病。我告訴你,老李,男子吃口得味的,女人穿件好衣裳,哈哈哈,”他把煙斗從墻上摘下來。

……

自火鍋以至蔥花沒有一件東西不是帶著喜氣的。老李向來沒吃過這么多這么舒服的飯。他這才佩服了張大哥生命觀,肚子里有油水,生命才有意義。上帝造人把肚子放在中間,生命的中心。他的口腔已被羊肉湯——漂著一層油星和綠香菜葉,好象是一碗想象的,有詩意的,什么動植物合起來的天地精華——給沖得滑膩,言語就象要由滑車往下滾似的。

張大哥的左眼完全閉上了,右眼看著老李發燒的兩腮。張大嫂作菜,端茶,讓客人,添湯,換筷子——老李吃高了興,把筷子掉在地上兩回——自己挑肥的吃,夸獎自己的手藝,同時并舉。作得漂亮,吃得也漂亮。大家吃完,她馬上就都搬運了走,好象長著好幾只手,無影無形的替她收拾一切。

老舍說:“我理想中的生活,不是房子車子票子。”他只希望有七間房子,其中一間是廚房,做些尋常美味。胡風說:“舍予是經過了生活底甜酸苦辣的,深通人情世故的人,但他底‘真不但沒有被這些所湮沒,反而顯得更凸出,更難能而且可愛。所以他底真不是憨直,不是忘形,而是被復雜的枝葉所襯托著的果子。他底客客氣氣,談笑風生里面,常常要跳出不知道是真話還是笑話的那一種幽默。”endprint