中西醫結合治療風濕性關節炎的療效分析

王立功

(河南省開封市中醫院糖尿病腎病科 開封475000)

中西醫結合治療風濕性關節炎的療效分析

王立功

(河南省開封市中醫院糖尿病腎病科 開封475000)

目的:探討中西醫結合治療風濕性關節炎的臨床療效。方法:選取我院2015年3月~2016年11月收治的風濕性關節炎患者68例,隨機分為對照組和觀察組各34例。對照組采用常規西醫療法,觀察組在對照組基礎上加用中醫辨證療法。比較兩組臨床療效及不良反應情況。結果:觀察組治療總有效率明顯高于對照組(P<0.05);兩組患者均未出現明顯不良反應。結論:風濕性關節炎采用中西醫結合治療效果確切,可明顯改善臨床癥狀,安全性較高,值得臨床推廣應用。

風濕性關節炎;中西醫結合療法;臨床療效

風濕性關節炎是一種病因未明的以炎性滑膜炎為主的慢性系統性疾病,通常與患者的居住環境、職業、內分泌情況及社會、心理等因素相關,臨床表現以對稱性、慢性、多關節炎性病變為主[1]。該病多發于足、腕、手等處細小關節,易反復發作,且呈對稱分布,早期表現為功能障礙及紅腫熱痛,晚期關節可出現不同程度的畸形和僵硬,伴骨關節間隙狹窄及骨骼肌肉變形萎縮,嚴重威脅患者的生命健康。因此,給予及時有效的治療措施具有重要意義[2]。本研究探討中西醫結合治療風濕性關節炎的臨床效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院2015年3月~2016年11月收治的風濕性關節炎患者68例,隨機分為對照組和觀察組各34例。觀察者男18例,女16例;年齡 20~65歲,平均年齡(48.3±2.7)歲;病程 1~7年,平均病程(3.4±0.9)年。對照組男19例,女15例;年齡 22~65歲,平均年齡(48.1±2.9)歲;病程1~9年,平均病程(3.5±1.1)年。兩組患者性別、年齡、病程等一般資料比較無顯著性差異,P>0.05,具有可比性。本研究經我院倫理委員會審核同意。所有患者均滿足風濕性關節炎的診斷標準,且均知曉本次研究內容,并簽署知情同意書。排除存在合并有嚴重血管、心腦疾病患者;嚴重肝腎功能不全者;全身免疫功能疾病者;拒簽知情同意書者。

1.2 治療方法

1.2.1 對照組 給予西醫治療。塞來昔布(國藥準字號J20120063)口服,0.2 g/次,2次/d;甲氨蝶呤(國藥準字號H32026197)口服,7.5 mg/次,1次/周。

1.2.2 觀察組 在對照組基礎上予以中藥治療。(1)癥狀虛寒者:烏頭湯加麻黃、制川烏、制草烏、炙甘草各10 g;烏頭湯成分為甘草2 g、宮桂2 g、細辛2 g、秦艽2 g、川椒2 g、白芍藥2 g、附子2 g、川獨活4 g。取各藥材煮沸15~30 min,取汁300 ml,分早晚服用,一次150 ml。(2)癥狀濕熱痹阻者:當歸拈痛湯及三仁湯加杏仁、白蔻仁、法夏、黃連、當歸、澤瀉、葛根、黃芩各9 g;當歸拈痛湯組成:茵陳、甘草、羌活各15 g,豬苓、蒼術、防風、知母、澤瀉、當歸身各 9 g,苦參、葛根、人參各6 g;三仁湯組成:生薏苡仁、飛滑石各 16 g,半夏、杏仁 15 g,竹葉、百通草、厚樸、白蔻仁各6 g。各劑藥材煮沸15~30 min,當歸拈痛湯取汁300 ml,分2次服用,三仁湯取汁750 ml,分3次服用。(3)癥狀肝腎虧損者:羌活、枸杞、川芎、白芍、寄生、杜仲、熟地各10 g。煎服方式為:將藥材在水中泡0.5 h,煎煮0.5 h,可加蜂蜜服用,每副藥分早晚服用。兩組患者均持續治療3個月。

1.3 觀察指標及標準 比較兩組患者治療3個月后的臨床療效,采用《膝骨關節及關節疼痛量表》[3]判定療效。痊愈:患者在走路過程中未出現因關節活動障礙引發的疼痛,膝關節在伸直情況下為0°,彎曲為120°。顯效:患者在陰雨天氣或極少情況下,行走大于1 000 m可引起疼痛,膝關節在伸直情況下為10°,彎曲為100°。有效:患者在不到1 000 m的行走距離下有疼痛情況,且在負重及開始站立時有不適情況,膝關節在伸直情況下為15°,彎曲為80°。無效:患者經常疼痛,且要使用止痛藥進行緩解,膝關節在伸直情況下為15°,彎曲<60°。治療總有效率=(痊愈+顯效+有效)/總例數×100%。

1.4 統計學方法 采用SPSS12.0統計學軟件處理數據,計數資料以%表示,進行χ2檢驗,計量資料以(±s)表示,進行t檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

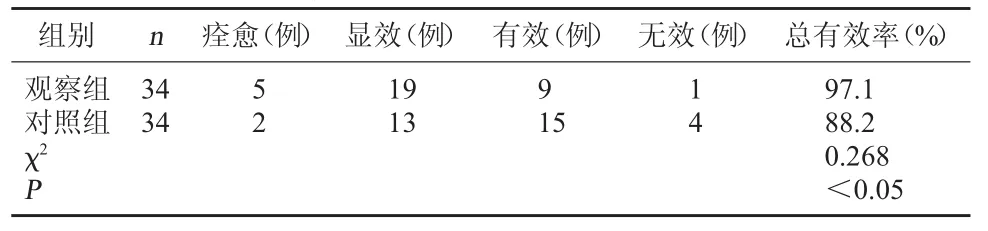

2.1 兩組患者臨床療效比較 觀察組治療總有效率明顯高于對照組,P<0.05。見表1。

表1 兩組患者臨床療效比較

2.2 兩組不良反應發生情況比較 治療期間,兩組患者均未出現明顯不良反應。

3 討論

中醫認為[4],風濕性關節炎一般是由于縱欲無度、食欲不節等因素造成的腎氣缺失、陽明之氣隨腎傷無法下行,從而損傷身體關節。現代病理學研究認為[5],風濕性關節炎是由于關節滑膜造成心、肺等結締組織周圍炎癥的廣泛性疾病。廣義的關節炎除關節位置的病變外,也泛指全身性病變,目前臨床上還沒有完全治愈關節炎的措施,主要以中西醫結合治療的方式緩解病癥,以減輕患者痛苦[6]。本研究中,虛寒型患者應用麻黃、制川烏、制草烏、炙甘草加減治療,可有效調節患者氣化功能及陽氣虛衰,具有溫熱驅寒之功效;濕熱痹阻型患者由于體內陽體過盛、蘊熱瘀積,一般表現為全身疼痛、發熱、舌苔膩黃等癥狀,治療時采用白蔻仁、法半夏、黃連、澤瀉、葛根、黃芩等藥物,可起到消瘀散熱、除濕止痛之功效;肝腎虧損型患者由于受到痹阻氣血、風寒邪侵的影響,應以除瘀阻、消濕滯為治療原則,給予羌活、枸杞、川芎、白芍、寄生等藥物可有效調節機體免疫功能,改善應激反應,減少非特異性炎癥造成的不適癥狀[7]。

本研究結果顯示,觀察組臨床治療總有效率明顯高于對照組(P<0.05),兩組患者均未出現明顯不良反應。說明中西醫結合治療風濕性關節炎療效顯著,可有效緩解患者的臨床癥狀,安全性高,值得臨床推廣應用。

[1]劉春榮,周世友,何國棟.中西藥治療類風濕性關節炎研究進展[J].右江醫學,2013,41(3):437-441

[2]汪仙美.社區護理干預對類風濕性關節炎病人中的影響[J].健康必讀旬刊,2013,12(8):601

[3]張子揚,婁玉鈐.關節遇冷痛增是否類風濕關節炎中醫證候寒痹關鍵指標的臨床研究[J].風濕病與關節炎,2016,5(11):25-28

[4]范先志.中西醫辨證論治類風濕性關節炎的療效與安全性分析[J].遼寧中醫雜志,2014,41(3):525-526

[5]姜小帆,李娟娥,衣蕾,等.辨證論治配合西藥治療類風濕性關節炎45例[J].陜西中醫,2014,35(5):545-547

[6]劉維,李闖,吳沅皞.類風濕關節炎中醫證型地域性分布特征的文獻研究[J].中華中醫藥雜志,2015,30(9):3349-3352

[7]王海隆,姜泉,劉維,等.《類風濕關節炎中醫診療指南》臨床應用評價研究[J].中華中醫藥雜志,2016,31(10):4103-4106

R593.22

B

10.13638/j.issn.1671-4040.2017.10.040

2017-09-01)