早期綜合康復護理治療小兒腦癱的效果觀察

王素珍

(河南省濮陽市人民醫院兒科 濮陽457004)

早期綜合康復護理治療小兒腦癱的效果觀察

王素珍

(河南省濮陽市人民醫院兒科 濮陽457004)

目的:觀察早期康復護理治療小兒腦癱的臨床觀察。方法:選取我院2014年3月~2017年2月收治的80例腦癱患兒,隨機分為觀察組與對照組各40例,兩組患兒均按醫囑給予藥物治療。對照組患兒給予常規護理,觀察組患兒給予早期康復護理。觀察兩組患兒干預前后發育商 (DQ)狀況及臨床療效。結果:觀察組的護理總有效33例 (82.5%),顯著高于對照組的28例(70.00%),差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組患兒干預后比干預前的適應行為、大運動行為、精細運動行為、語言及個人社交能力等均顯著改善(P<0.05);對照組患兒除適應行為及大運動行為比干預前有明顯改善外(P<0.05),精細運動行為、語言和個人社交改善并不明顯(P>0.05);且觀察組各項指標干預后提升水平均顯著高于對照組(P<0.05)。結論:實施早期康復護理干預能有效提高腦癱患兒康復效果,改善患兒適應行為、大運動行為、精細運動行為、語言及個人社交等,提升患兒獨立生活的能力,值得臨床上進一步研究。

小兒腦癱;早期康復護理;臨床效果

小兒腦性癱瘓(腦癱)是指妊娠期到出生后的1個月內,因各種因素引起患兒腦損傷或腦發育缺陷,最終導致患兒出現運動障礙及姿勢異常的一類非進行性腦損傷綜合征[1]。患兒多伴有視覺、聽覺、語言等障礙,且多有智力低下、精神呆滯、癲癇等伴發癥狀。隨著醫療技術、新生兒醫學及圍產期醫學的不斷完善與發展,危重癥新生兒存活率逐年上升,而腦癱的發病率也隨之升高。文獻報道,國外腦癱發病率上升明顯,為1.5‰~2.5‰,國內腦癱發病率為0.18%~0.14%[2]。小兒腦癱作為一種難治性、永久性、非進行性的大腦損傷疾病,嚴重影響著患兒的身心健康,給家庭及社會都帶來沉重負擔。有研究認為嬰幼兒尚處于發病早期,身體各器官及功能發育尚未成熟、固化,可塑性較高,因此對患兒進行早期康復訓練能有效促進患兒康復,降低致殘率[3]。因此本研究選取我院收治的80例腦癱患兒進行對比探討。現報告如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院2014年3月~2017年2月收治的確診為小兒腦性癱瘓患兒80例,隨機分為觀察組與對照組各40例。其中,觀察組男22例,女18例;年齡 9個月 ~3歲,平均(1.9±0.6)歲;按障礙類型分為單純痙攣型16例、肌張力低下型11例、不隨意運動型7例、混合型6例;按肢體分為單癱8例、雙癱15例、三肢癱7例、偏癱6例、四肢癱4例。對照組男25例,女15例;年齡1~2.8歲,平均(1.8±0.9)歲;按障礙類型分為單純痙攣型15例、肌張力低下型13例、不隨意運動型8例、混合型4例;按肢體分為單癱9例、雙癱15例、三肢癱8例、偏癱5例、四肢癱3例。兩組患兒年齡、性別、臨床分型及病情程度等基線資料比較,無顯著差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 所選患兒均符合:(1)2004年全國小兒腦性癱瘓專題研討會制定的《小兒腦性癱瘓的定義、診斷條件及分型》[1]中關于小兒腦癱的診斷標準:患兒為非進行性腦損傷;運動障礙病變部位在腦部;嬰兒期出現癥狀;可伴有癲癇、智力障礙、感知覺障礙及其他異常;非暫時性發育遲緩。(2)患兒均為我院初診,且年齡小于3周歲。(3)患兒監護人知悉、同意并能配合完成研究,均簽署知情同意書。

1.3 排除標準 為準確評估療效,排除其他干擾因素,所選對象均已排除:(1)研究期間進行過外科治療者;服用抗痙攣、抗癲癇類藥物者;注射過肉毒菌素者;(2)患兒曾經或正在參與其他康復療法者,如Bobath療法、Vojta療法、針灸及推拿治療等;(3)監護人或患兒不能配合研究者。

1.4 護理方法 兩組患兒均按醫囑給予藥物治療和常規護理,包括:用藥指導、飲食指導、叮囑監護人注意事項等。觀察組患兒除給予上述常規醫護外,同時給予早期康復護理干預,包括心理護理、飲食護理、康復訓練及家庭康復指導等。(1)心理護理:主要包括監護人及患兒的心理護理。因患兒年齡小、治療時間長,家屬易對未來的不可預知產生煩躁、焦慮及不配合的抑郁情緒。因此應多與患兒家屬溝通,告知治療的目的、意義、方法及預后等,通過專業的知識解答,幫助家屬克服緊張、焦慮、恐懼心理,減輕家屬思想負擔。同時多與患兒互動,互動過程中動作要輕柔、語言要溫柔,且經常播放輕柔、歡快的音樂,幫助患兒保持良好心理狀態,穩定患兒情緒,進而提高患兒及家屬的依從性和配合度。(2)飲食護理:飲食是確保患兒營養供給、營養均衡的重要途徑。對腦癱患兒的飲食應有針對性,保證患兒日常活動所需熱量攝入同時,特別要注意微量元素(鈣、鐵、鋅等)及蛋白質的攝入。同時,因患兒年齡尚小,多伴有吸吮、吞咽、咀嚼困難,建議患兒少時多餐,結合患兒咀嚼、吞咽情況,選擇合適的飲食類型(流食或半流食),患兒食物種類可包括米粥、米糊、新鮮瓜果蔬菜、牛奶、豆漿、雞蛋等及符合當地飲食習慣的食物,盡量少食辛辣類食物。(3)康復訓練:康復訓練包括醫護對患兒直接操作和指導患兒監護人操作兩部分。內容主要包括頭部康復護理、四肢訓練、坐姿訓練、爬行訓練、站立訓練、步行訓練、日常生活及語言訓練等操作[4]。(4)家庭康復指導:家庭康復指導除包括上述心理護理、飲食指導、健康宣教外,要加強康復訓練的技能培訓工作。培訓內容為指導監護人熟悉掌握康復訓練內容,主要培訓方法包括治療演示、手把手教學、家長課堂操作、家庭操作作業等。2周為1個護理周期,每個護理周期進行1次隨訪,隨訪內容包括療效判斷及上述干預內容的執行監督及指導,4個護理周期后進行總體療效評估。

1.5 療效評價標準 參照Gesell發育診斷量表,評估患兒干預前后發育商(DQ)狀況,DQ狀況考核內容包括:患兒的適應行為、大運動行為、精細運動行為、語言及個人社交5個維度,分數越高,發育越好。療效標準[3],(1)治愈:患兒癱瘓肢體功能明顯好轉,肌張力基本恢復,智力、語言發育與正常兒童無明顯差異,且異常姿勢全部消失;(2)顯效:患兒癱瘓肢體功能、肌張力恢復明顯,智力、語言發育有明顯提升,異常姿勢基本消失;(3)有效:患兒癱瘓肢體功能、肌張力、智力、語言發育等有所提升,異常姿勢不太明顯;(4)無效:未達到上述改善標準,甚至惡化。

1.6 統計學處理 采用SPSS18.0軟件進行數據統計分析,計數資料以百分比(%)表示,行χ2檢驗。計量資料采用均數(±s)表示,行t檢驗。P<0.05示差異具有統計學意義。

2 結果

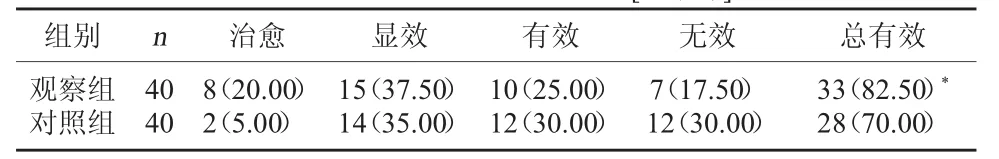

2.1 兩組患兒康復有效性比較 觀察組患兒經早期康復護理后總有效33例(82.5%),顯著高于對照組常規護理的28例(70.00%),P<0.05,差異顯著有統計學意義。見表1。

表1 兩組患兒臨床效果比較[例(%)]

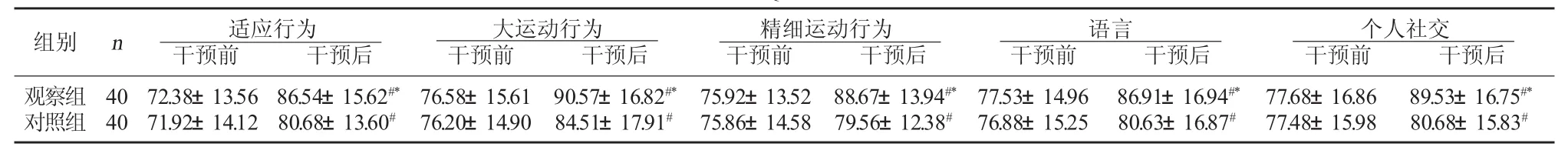

2.2 兩組患兒DQ評分比較 觀察組干預后比干預前的適應行為、大運動行為、精細運動行為、語言及個人社交能力均顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05);對照組中除適應行為及大運動行為比干預前有明顯改善外(P<0.05),精細運動行為、語言和個人社交改善并不明顯(P>0.05);且觀察組各項指標干預后提升水平均顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患兒DQ評分比較(分,±s)

表2 兩組患兒DQ評分比較(分,±s)

注:與干預前比較,#P<0.05;與對照組比較,*P<0.05。

?

3 討論

小兒腦性癱瘓的發病病因至今尚不明確,多研究認為其致病與遺傳、早產、低出生體質量、宮內或新生兒窒息、宮內感染、新生兒顱內出血、新生兒中樞神經系統感染及新生兒高膽紅素血癥等因素有關[5]。目前對腦癱的治療尚無突破性研究進展,多研究認為對腦癱患兒進行早期康復護理干預,能有效降低致殘率,改善患兒生活質量。

陳燕惠[6]在兒童腦發育與行為干預中指出,行為干預對兒童智力開發,減輕及補償腦功能損害有十分重要的意義。有研究認為,嬰幼兒時期大腦具有發育快、可塑性強的特點,此時進行早期干預,可通過大腦功能變更或代償彌補因大腦損傷所致的神經缺陷。人腦智力發育的關鍵期是5歲以前,口語發展的關鍵期是2~3歲,視覺發展的關鍵時期是4歲以內;若此階段通過特殊訓練,對相應運動行為能力的開發和代償具有明顯效果,一旦錯過該發育期,即使獲得了這種能力,也可能不易達到更好的水平。石勝萍[7]采用綜合康復手段治療不同年齡段小兒腦癱,結果提示:隨著患兒年齡的增加,總有效率呈負相關性,6個月以下新生兒干預總有效率高達98.06%,其次為 6個月 ~1歲 87.76%、1~3歲76.67%,對3歲以上患兒干預效果最差,總有效率僅為60.00%。

本研究觀察組40例患兒給予藥物、心理、飲食、康復訓練、日常生活及家庭康復指導等全方位綜合護理干預,考慮到研究對象均為嬰幼兒,因此護理內容多包括患兒及監護人兩方面。結果顯示:患兒康復總有效率高達82.50%,顯著高于對照組的70.00%;同時,觀察組患兒在適應行為、大運動行為、精細運動行為、語言及個人社交方面均有明顯提升,與對照組比較差異顯著(P<0.05)。筆者認為,因患兒年齡尚小,除減輕患兒自身心理壓力外,更多的是需要緩解患兒家屬的心理壓力;做好患兒家屬的心理工作,是保證患兒早日康復的關鍵,只有緩解了家屬對疾病存在的心理壓力,保持心理健康,才能更好地照顧患兒,提高患兒康復治療效果。楊錦[8]通過對患兒及家屬加強心理護理,結果顯示康復治療的配合度顯著高于對照組,其認為通過給予家屬支持、關懷和幫助,能有效消除家屬緊張、焦慮及恐懼的心理壓力,進而提升其在治療過程中的依從性,加速患兒康復治療過程。

運動障礙是腦癱患兒的主要臨床特點,其運動的缺乏易導致患兒腸、胃等消化系統功能減弱;同時,患兒多伴有吸吮困難、吞咽及咀嚼障礙等,使患兒產生偏食、厭食、拒食等現象,若長期飲食不規律、不均衡將導致患兒營養失衡,甚至發育不良。特別是3歲以下患兒,可食用食材本身相對較少,因此在康復護理中應加強飲食指導,保證患兒身體健康是康復治療基礎。李玉秀[9]通過采用中醫辨證方式為患兒提供飲食指導,結果顯示通過喂養指導、營養補充及中醫調理,能有效提高患兒對營養物質的吸收和消化能力,增強患兒體質、提高患兒免疫力效果明顯。另一方面,飲食中微量元素的攝入也尤為重要。李莉[10]研究認為腦癱患兒生長發育中微量元素Cu、Zn、Ca、Mg、Fe等至關重要,如若缺乏可能影響患兒正常的生長發育,臨床建議給予微量元素含量豐富的食物。

目前康復訓練的主要內容大多是圍繞智力開發、語言訓練、運動功能恢復及生活自理能力培養等方面進行。對這些方面的訓練應盡量做到科學全面、簡單細致,既要符合患兒的實際情況,又要便于患兒家屬長期操作。腦癱患兒的康復訓練是一項長期持久的工作,家庭的積極參與對患兒康復非常重要。張玲[11]等研究指出,家庭的態度決定著患兒康復治療的時間,治療時間的長短又決定著康復治療效果。因此康復訓練不能僅局限于醫院治療期間,更應納入到患兒日常生活的方方面面;為此我們除了直接為患兒進行康復訓練,還有意識地指導家屬參與到患兒的康復訓練中,讓家庭康復訓練成為醫院治療的延續、延伸,不僅能提升康復治療效果、縮短康復治療時間,還能有效減輕患兒家庭的經濟負擔。綜上所述,實施早期康復護理干預能有效提高腦癱患兒康復效果,改善患兒適應行為、大運動行為、精細運動行為、語言及個人社交等,提升患兒獨立生活的能力,值得臨床上進一步研究。

[1]《中華兒科雜志》編輯委員會,中華醫學會兒科學分會神經學組.小兒腦性癱瘓的定義、診斷條件及分型[J].中華兒科雜志,2005,43(4):262

[2]衡慶鑫,馮燕華,孫武權,等.小兒腦癱的臨床應用和研究進展概況[J].中國醫藥導報,2015,12(24):65-69

[3]張曉曉.早期康復訓練治療小兒腦癱的臨床效果觀察[J].國際醫藥衛生導報,2016,22(21):3281-3283

[4]高青.小兒腦癱康復護理及其療效評價[J].護理實踐與研究,2011,8(9):41-42

[5]張智香.高危因素與小兒腦性癱瘓關系的研究[J].淮海醫藥,2007,25(6):585-587

[6]陳燕惠.兒童腦發育與行為干預[J].實用兒科臨床雜志,2008,23(12):897-899

[7]石勝萍.綜合康復手段治療不同年齡階段小兒腦癱患者的療效對比[J].臨床醫學研究與實踐,2016,1(16):42

[8]楊錦.心理護理對腦癱患兒家長心理健康水平及患兒康復積極性的影響[J].國際護理學雜志,2014,33(4):919-921

[9]李玉秀.腦癱患兒飲食的辨證施護[J].護理研究:下旬版,2006,20(12):3321-3322

[10]李莉.微量元素含量與小兒腦癱生長發育的關系[J].中國實用神經疾病雜志,2016,19(11):79-81

[11]張玲,伍竟,康懷鑫.家庭康復對腦癱患兒康復的影響[J].實用中西醫結合臨床,2013,13(2):51-53

R473.72

B

10.13638/j.issn.1671-4040.2017.10.095

2017-08-11)