兩性婚姻堡壘之戰

王海青

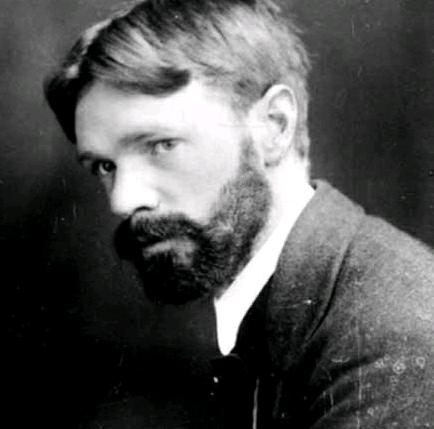

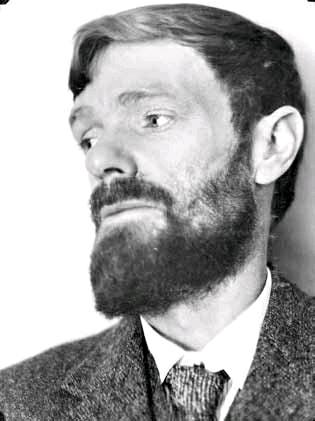

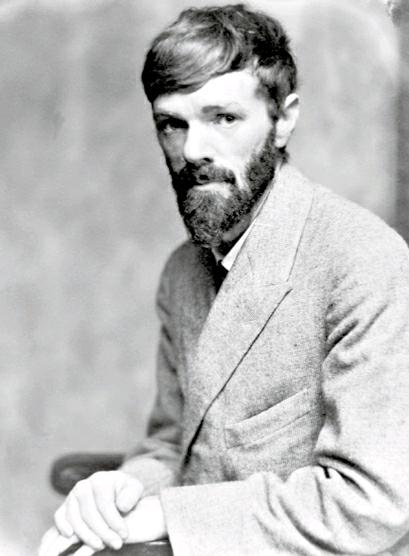

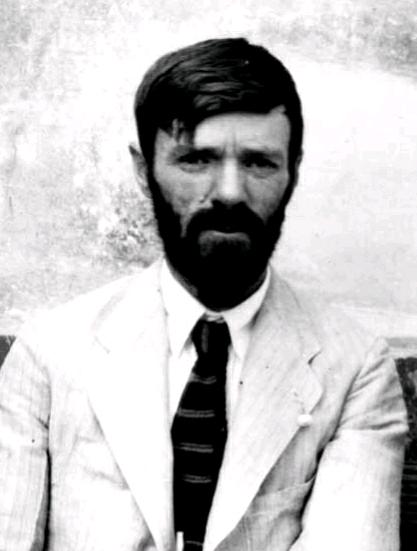

英國作家戴維·赫伯特·勞倫斯(1885—1930)是20世紀最重要的小說家之一。他一生創作了12部長篇小說、47篇短篇小說、4本游記和大量的散文。勞倫斯的作品融傳統與現代于一爐,既具有浪漫主義、寫實主義又有象征主義和神秘主義的特征, 其作品多以英格蘭中部諾丁漢一帶的礦區與鄉村為背景,描繪英國在工業革命后,人們在精神上、道德上和相互關系上的變化,在一定程度上反映了工業革命后英國下層中產階級與工人階級的生活現實。勞倫斯的作品內容多以工業革命后英國村鎮中青年男女的愛情生活和愛情事件為主,圍繞家庭生活中的兩性關系及性愛展開,涉及大量性愛描寫。因而其作品從一開始就受到多方禁毀。勞倫斯遂成為20世紀最有爭議的作家。1960年10月,英國法庭做出了公正判決,勞倫斯的作品也終獲解禁,勞倫斯研究隨即成為英國乃至世界文學研究的顯學。

勞倫斯的代表作品有:《戀愛中的女人》《查泰萊夫人的情人》《虹》《兒子與情人》《亞倫之杖》《袋鼠》,詩集有《愛神》(1916)、《如意花》(1929)等。對兩性婚姻模式的展現與探詢,以及對女性自身生命歷程和生命體驗的展現,構成了勞倫斯作品的主要內容。

在這些作品中,勞倫斯對傳統的思想觀念、倫理道德、生活準則、兩性關系等問題做出了大膽的質疑與否定,同時也展現了隨著時代發展的新的兩性關系和婚姻關系的新動態。同時這些記錄女性對婚姻態度的變化,以及女性自我人格成長的作品,可為研究西方當代婚戀觀、探索兩性婚姻結合的一般心態找到依據,深化國人對西方婚姻觀的文化解讀。

勞倫斯的時代與人生

勞倫斯生活的時代是19世紀中后期—20世紀初的英國維多利亞時代后期,也是資本主義由自由資本向壟斷資本轉化的時期。社會動蕩不安,底層勞動者生活困苦,環境惡劣。勞倫斯的作品就是在這樣的社會背景下產生的。他的作品從婚姻和家庭的角度,通過作品中人物情感與愛情主題,揭示了這個變動的時代,批判資本主義興起所引起人的生活改變,人性改變;表達了自己追求美好和諧情感的愿望。

同時,這一時期也是女性自我意識覺醒和女權主義運動高漲的時期,勞倫斯作品中所描寫的女性正是處在這一社會背景下。作者從女性角度出發,深入她們內心世界,探索她們的心理需求與變化,試圖找到女性自我解放的道路,他用自己的方式表達了對女性的理解。

勞倫斯本人于1885年9月11日出生在英國南方諾丁漢郡伊斯特伍德鎮的一個礦工家庭,二十一歲時入諾丁漢大學學習。他的父親是一位礦工,所受教育僅僅夠艱難讀報,母親莉迪亞則是一位受過良好教育的女子,她讀過很多書籍,喜歡和有教養的男人討論宗教、哲學等問題。這樣的家庭十分不和諧,父親喜歡和礦工們喝酒,縱欲享樂;母親卻一生戒酒,古板拘謹。勞倫斯幼年時,家里母親的尖聲爭吵常常和父親雄壯的咒罵混合在一起。勞倫斯在一封信件中提到他父母的婚姻是一場血淋淋的戰斗。這樣的家庭環境極大地影響了他,他身體孱弱,異常敏感,富于觀察,記憶力極佳,同時為母愛所控制。《兒子與情人》中就有他童年和少年生活的影子。成年后他內心缺少和諧和自信,懷疑的心理伴隨了他一生。

童年時對父母不和諧婚姻的恐懼,使勞倫斯一生都在對婚姻這一兩性結合的模式進行探詢和思索。他在作品中展現了種種不幸的婚姻,同時也探索了理想的婚姻。在其作品中他將十分熟悉的家庭生活和兩性關系的矛盾與沖突這些當時人們認為十分禁忌的話題呈現出來,并通過作品展現了傳統兩性婚姻結合中的危機。在對婚姻與感情的探詢中,女性自然成為其關注的主要對象。因而,女性成長的生命體驗、對情愛的感受以及她們的個性解放和個性獨立成為勞倫斯作品的主要內容。

女性形象是勞倫斯小說的重點和亮點,其小說中的女性大都是值得驕傲和贊揚,她們大多不甘被束縛和捆綁,不甘被禮教所侵蝕,作者將女性這一群體在婚姻中的掙扎、欲望和自我個性訴求表達出來,符合人性,也符合女性自我人格發展的要求,這也是其作品社會進步意義之所在。

他的作品更關注婚姻中的女性心理、女性權利,而不是男性化社會主導下的“公共倫理”,比起后者,這才是真正符合人性的倫理。有些雖然有違公認道德,但卻更閃現人性的光輝。這也是其作品為什么日后廣受歡迎,成為女性婚姻和“女性維權”代言人的原因。

勞倫斯作品《虹》中對兩性婚姻模式的展現

《虹》與其姊妹篇《戀愛中的女人》并稱為勞倫斯的代表作,特別是《虹》代表了勞倫斯在女性與婚姻思想方面的最高成就。

《虹》以祖孫三代女性(祖母,母親,女兒)的婚姻為主要描寫內容,展現了三代女人在兩性婚姻中走過的歷史性動態歷程,她們由最初的實用性、目的性婚姻動機,到注重自我的個性與情感為出發點,向世人展現了英國工業革命以來,從起初,女性希望通過婚姻,依靠男人,作為未來生活依靠的生活目標。到最后,女性在婚姻中,更加注重自我個性,注重戀人之間性格要素,并最終希望通過婚姻達到自身幸福的人生目標。實現了祖母,母親,她,這三代女性在婚姻模式中重大的轉變與飛躍。在這追求和選擇的過程中,女性的人格獨立、自我個性也得到了成長與張揚。這也是勞倫斯對于兩性婚姻模式在各歷史階段的總結和女性個體意識成長的記錄。

作品以勞倫斯的家鄉諾丁漢郡一帶的礦區和農村生活為背景,描寫了布蘭溫一家三代人的戀愛婚姻,小說自然分成三部分。

第一代,湯姆·布蘭溫與莉迪婭的婚姻

第二代,安娜·布蘭溫與威爾的婚姻

第三代,厄秀拉·布蘭溫與斯克里本斯基的愛情

第一代夫妻結合的婚姻基礎是:二人有國家、社會階層的差別,婚姻的目的是生存,婚后的生活逐漸消弭兩人的個性。婚姻是妥協的。endprint

第二代夫妻結合的特點是:隨著社會的發展,出現城鄉差別、個性差別,家庭和孩子成為婚姻的目的。婚后的生活展現了兩人的個性,婚姻和生子是女性的事業,而男人的責任則是攢錢養家。婚姻是斗爭的。

第三代夫妻結合的特點是:女性主義個人意識的覺醒。女性個性獨立,家庭、婚姻與戀愛首先要以感情優先,不再違背個性,不再重蹈兩性斗爭的覆轍,無愛和個性不合的婚姻成為女性的桎梏,她們更追求人格獨立和個性解放。女性在婚姻和社會中體現個性和生命意志。

作者通過三代女性,描寫了她們面對婚姻所走過的三個階段,展現了自農業社會以來到工業化時代,女性在兩性婚姻之中的動態歷史演進過程。

祖母莉迪婭與湯姆·布蘭溫為代表的第一代婚姻模式:體現了婚姻最初是一種求生的方式,夫妻雙方隱藏個體身份、地位、出身、等級等差異性,只為生存而結合。湯姆·布蘭溫是個典型的19世紀中期的英國農民,足不離鄉,其生活與山川、土地相連,而莉迪婭則是波蘭貴族后代,并曾經有過革命者的丈夫和革命的人生經歷。在丈夫死后,她帶著孩子,來到陌生的國家和村鎮,無依無靠,只有借助婚姻,找個丈夫,才有生存下去的可能。因此,在兩人背景極其懸殊的情況下,注定了兩人的婚姻結合是現實的,功利的,求生為第一目的,而不是從個性角度考慮,更不能奢望通過婚姻找到人生幸福。這種婚姻的結合,是通過消弭個性而實現的,因此是殘忍的。

到女兒安娜的第二代的婚姻:隨著社會發展,出現城鄉差別、女性個體意識崛起。安娜認識了遠房親戚家的適齡男孩兒威爾,兩人就像當時鄉村中所有普通男孩兒與女孩兒一樣,經過青澀交往,甜蜜初戀,青春期的沖動,并為結婚而結婚。這種結合掩蓋了婚姻的實質和彼此的個性,為日后真實的婚姻生活埋下了隱患。

結婚以后,在經歷了最初的性愛吸引之后,兩人的個性沖突便很快顯現出來,但離婚是不可能的。生孩子、養孩子成為第二代婚姻的模式和主要目的。

這一代人的婚姻特征是:夫妻二人經濟地位平等,但個性和性格沖突成為制約婚姻的核心因素,第二代夫妻對于婚姻的態度是:為了家庭與子女而維持婚姻,因此夫妻二人實際上是性伙伴,性第一,情感第二,實質上是枕邊最熟悉的陌生人。第二代人的婚姻是爭吵中實現穩定的,它的特點是斗爭的。但它的進步性在于,不同于第一代婚姻消弭彼此個性,第二代婚姻是通過個性戰爭達到妥協,因此這種婚姻的結合,從個性角度看是痛苦的。

第三代女性的婚姻態度:是以孫女厄秀拉·布蘭溫與斯克里本斯基的戀情與終結為代表,體現了現代女性更多追求自身人格獨立,感情獨立,堅守自己的個性,只為愛而結合,而不再為生存,不再為維持沒有感情基礎的婚姻而貌合神離地湊合,她們走出家庭與婚姻的桎梏,爭取自己的個性解放和人生自由。

在《虹》中,在厄秀拉身上,寄托了勞倫斯對女性最殷切的希望。作者對她的成長經歷的描述,展現了以她為代表的新一代女性自我意識覺醒,以及對自我情感之路和人生之路的自主選擇。她的人生歷程表現為:求知——走出家庭——走向社會——渴望工作、經濟獨立——感情獨立。

首先,《虹》中的厄秀拉是一個渴望美好,追求自我價值與人格獨立的女性,她深刻地意識到自己渴望如此多的東西。作品中寫道:“她渴望閱讀偉大美好的書籍,從而充實、豐富自己;她渴望目睹美麗的事物,永遠擁有它們的快樂;她渴望結識自由的偉人們。”

在中學畢業之后,她不顧父親的反對,選擇去工作,當了兩年的小學老師,通過工作,爭取自己經濟上的獨立,在社會中追求男女平等。這種思想與當時19世紀后半期英國的婦女解放運動有密切關系。她們渴望自由,渴望在社會中有與男子平等的權利,厄秀拉的追求是當時女性自我意識覺醒的人生寫照。

可見以厄秀拉為代表的這一類獨立型女性性格最突出的特點是:獨立、反抗、掙脫。即:自我人格獨立、走出家庭,情感自主。

同樣,到了婚姻與戀愛的人生階段,她的這一代,除了外在社會標準的門當戶對,個體生理需要的肉體結合之外,她更注重心靈的相合,性格和個性上的彼此欣賞與一致。她與母親一代不同的是,她更渴望最大限度地實現自我,而不是像她祖母一樣,壓抑自我,也不希望像她母親那一代那樣,為了婚姻而扭曲自我,改變自我。她希望在婚姻中實現自我,從而實現靈與肉的完美結合,這才是女性婚姻長久與幸福的保障,不委屈自己,也不強求別人,只有適合自己的,才是最好的。

她這一代對于婚姻的理解,更多從她對情人斯克里本斯基態度的不斷變化中體現出來,由此也體現了新一代女性自我反省和完善的過程。開始,她也曾迷戀過身體的激情,她熱烈地愛過他,崇尚他,但隨著生活的積累,她不斷地反省、不斷地完善自己,逐漸意識到光有肉體的感情并不和諧,她渴望靈肉合一,注重感情的交流。當她意識到他是一個沒有主見、不明是非的資本主義社會的機器的時候,她沒有沉迷在肉體的快感中,而是自主地把握住了自己。她拒絕了斯克里本斯基的求婚,她要繼續堅守自己的個性,追求自己的人生,不屈不撓,勇往直前,成就自我生命的價值,而不想成為他人的生命的附庸。因此,她勇敢地打破傳統的婚姻關系和女性自身內在固有的依附意識和軟弱心理,勇敢地與性格不合的戀人說不,并在繼續求索中,希望在未來婚姻中找到一座完美溝通的彩虹。

厄秀拉是勞倫斯筆下理想的新時期女性,他賦予了她所有美好的品質,將她比喻為烈火鳳凰,“鳳凰在成熟之際,在火焰中獲得新生。這并不是她的消失,這是她成為純粹的鳥,成為火焰中的一朵花。如果不是因為經歷了穿越火焰的痛苦,她將不復存在,她正是在火焰中得到了精煉才成為鳳凰。”

作者以厄秀拉的追求和經歷為藍本,表現了英國工業革命后,在時代變遷中奮力求索,努力實現自我的新時代女性,她們在婚戀上經歷了由性愛到感情,由肉體到靈魂的體驗,最后在彼此個性是否認同中,得到愛的感悟和真愛決擇的鑰匙,盡管為此付出靈與肉的代價,但這種婚姻觀念意味著女性真正的解放。

盡管厄秀拉對理想婚姻的追求在《虹》中沒有實現,勞倫斯的靈肉合一的理想婚姻沒有形成,但小說給我們留下了一個充滿希望的結尾:“通過這道彩虹她看到了地上的新建筑,看到破爛不堪的舊房屋、舊工廠都被一掃而光,看到與籠罩大地的蒼穹,非常協調的世界已經根據生機勃勃的真理建立起來了。”借此表達了新時代女性通過堅守自主個性,頑強追求,實現美滿愛情,成就幸福婚姻的美好愿望。同時,以厄秀拉為代表的新女性在自身蛻變中成長,成就了自我的巔峰。

作者通過對三代女性的婚姻生活的展現,歷史性地回顧與總結了兩性婚姻模式從農業時代到工業時代的發展歷程,同時也展現了英國自工業革命以來,女性自我意識的覺醒,以及自我人生之路的選擇。

作品中三代女性對于婚姻的抉擇映射了時代變遷,反映了時代風貌,這在家庭和戀愛題材作品中是難能可貴的,而以第三代厄秀拉為代表的新女性形象,更是日后追求個性獨立,人格解放女性的先驅,并為日后女性追求人生意義和人生幸福做了勇敢的嘗試和寶貴的開拓。