蛋雞“孵”出致富路

口述_吳平香

記錄_當代貴州全媒體記者 / 吳文仙

蛋雞“孵”出致富路

口述_吳平香

記錄_當代貴州全媒體記者 / 吳文仙

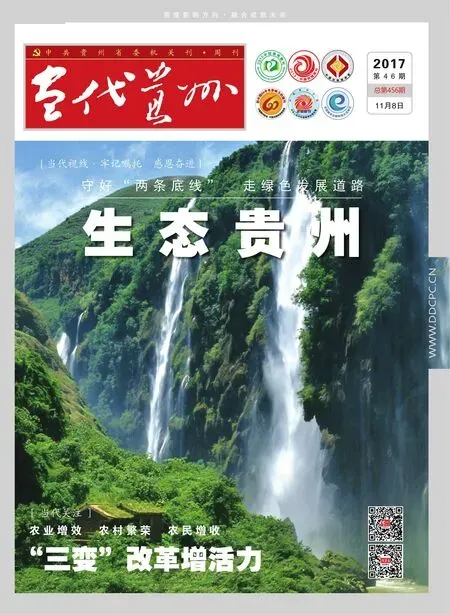

吳平香正在自己的蛋雞生態養殖場里高興地撿收雞蛋。 (楊代富 / 攝)

我叫吳平香,黎平縣永從鎮龍旺蛋雞生態養殖農民專業合作社理事長、黔東南州人大代表。也是一個普通的侗族農家婦女。

積極樂觀、肯干苦干實干就是我和我的團隊做事的本色。生在農村、長在農村的我,與大多數城市80后不同,家里姊妹多,小時候生活十分貧寒,上完小學四年級我就輟學在家跟隨父母一起干農活。

1999年,年滿18歲的我第一次外出打工,之后輾轉廣東、浙江、福建等地打工多年。在打工時,由于自己文化水平低,也受過不少歧視與不公,我默默地把苦水往肚里吞的同時,也在心里暗下決心——我不會永遠都是一個背井離鄉的打工妹。

打工畢竟不是長久之計,總有一天還要回到家鄉,就得想辦法邊打工邊學點技術。每打一份工,我都在思索著這種活如果搬到我的家鄉去,是否可以做,怎么做?

2004年,我到福建福州的一家蛋雞養殖場打工,養殖場招聘員工不要求學歷,又可以學到技術,這是我夢寐以求的事。在蛋雞養殖場里,我干得非常起勁,我的勤勞、細心,得到場里的認可,在那里一干就是4年。期間,我系統掌握了從蛋雞飼料的調配、喂養時間的安排、雞瘟的防治、生活的習性以及蛋雞品種的選種、周期更換等相關養殖技術。

經過精心準備,2011年,我開始在家鄉搞起蛋雞養殖。當時,為建雞場,我自己刨挖土石、平整地基,上山伐楠竹、建雞舍,自籌資金引進雞苗,邁出創業第一步,現在回想起來挺不容易。

創業初期,由于資金緊缺,我們引進的蛋雞雞苗數量只有5000羽,加上自建雞舍條件有限,采光、溫度、濕度等都達不到生產要求,但是,養雞場在我們的精心護理下,就這樣起步了。

2012年7月,黎平縣龍旺蛋雞生態養殖農民專業合作社正式成立,隨著市場的發展,我們不斷擴大養殖規模,現存欄海藍褐蛋雞50000羽,產蛋高峰期每天能產蛋45000多枚,一年能達到300萬元的產值。我們的雞蛋也進入黎平縣及周邊湖南靖州等地超市和農貿市場。

五年多來,合作社不斷發展壯大,得到了周邊群眾和社會認可,村里的貧困家庭婦女到養雞場打工,每人一個月有1800元的底薪,蛋雞產量好了,還能拿提成。

為了能更好地帶動當地群眾發家致富,我們還鼓勵村民來合作社領養蛋雞或是商品雞,成品他們可以自銷,也可以賣到我們這里,等他們將雞蛋或者是商品雞賣出去之后,我們再收取他們的本錢,看著鄉親們越來越高漲的積極性,我信心更足了。

作為法人代表,雖然我讀的書不多,但我珍惜每一次學習的機會,為了合作社更好地發展,我認真學習農業發展和農村經濟的方針政策,在實踐中總結了一套較為完整,符合當地實際的合作社管理方法、市場營銷措施。我們也得到了許多肯定:州重點龍頭企業、州十佳合作社、國家農民合作社示范社等;2015年4月,我本人榮獲“貴州省勞動模范”榮譽稱號。

(責任編輯 / 顧海凇)