一例副豬嗜血桿菌的分離培養及藥敏試驗

申識川,王冠杰

(1.濮陽市檢驗檢疫服務中心,河南 濮陽 457000;2.濮陽市農牧局)

一例副豬嗜血桿菌的分離培養及藥敏試驗

申識川1,王冠杰2

(1.濮陽市檢驗檢疫服務中心,河南 濮陽 457000;2.濮陽市農牧局)

副豬嗜血桿菌(HPS)是革蘭氏陰性細小桿菌,屬于巴斯德桿菌科嗜血桿菌屬,主要危害保育豬群,引發以腦膜炎、關節炎、多發性漿膜炎等為主要特征的傳染病,豬群一旦發病,病死率較高,給養豬業造成重大經濟損失.試驗從疑似發生副豬嗜血桿菌病的河南濮陽某豬場無菌采集病料,并進行觸片鏡檢、分離培養、生化試驗.結果表明,試驗成功分離到了副豬嗜血桿菌,分離菌株對氟苯尼考、泰妙菌素、氟甲砜霉素、頭孢菌素、丁胺卡那霉素、頭孢噻肟高敏,對紅霉素、克林霉素、慶大霉素、環丙沙星、恩諾沙星、鏈霉素、土霉素低敏.根據藥敏試驗結果,對發病豬群進行治療,取得了良好的治療效果.

副豬嗜血桿菌;分離培養;藥敏試驗;豬

副豬嗜血桿菌是一種多形態、非溶血性、不運動、NAD依賴型、革蘭氏陰性細小桿菌,屬于巴斯德桿菌科嗜血桿菌屬.副豬嗜血桿菌只感染豬,有很強的宿主特異性,可以影響2周齡到4月齡的青年豬,主要在斷奶后保育舍階段發病,感染高峰通常見于保育期的4~6w,發病率一般在10%~15%,嚴重時病死率可達50%[1].該菌在特定的條件下,可以侵入豬機體,引發一種以腦膜炎、關節炎、多發性漿膜炎等為主要特征的傳染病,又稱為豬革拉斯氏病[2],主要臨床癥狀表現為咳嗽、呼吸困難、消瘦、跛行和被毛粗亂;主要剖檢病變表現為纖維素性胸膜炎、心包炎、腹膜炎、關節炎和腦膜炎等.目前,根據免疫擴散試驗,確定該菌有15個血清型,全國各地流行的血清型不完全相同.由于副豬嗜血桿菌血清型多、產生耐藥性快,致使臨床疫苗免疫和用藥效果不理想,給該病的預防和治療帶來很大的困難[3].相對于傳統用藥,分離鑒定該菌并進行藥敏試驗分析是比較有效的治療方法.

2016年4月11日,濮陽地區某中小規模豬場出現25頭47日齡的病豬,根據患病豬流行病學調查情況、臨床癥狀和剖檢變化,疑似副豬嗜血桿菌病.通過無菌采集病豬典型病變組織病料進行細菌分離培養、鏡檢和生化鑒定等實驗室診斷技術,最終確認分離到的細菌為副豬嗜血桿菌,確診該豬場所患豬病為副豬嗜血桿菌病.對分離到的細菌進行藥敏試驗,并根據藥敏試驗結果進行治療,取得了良好的治療效果,現將結果報告如下.

1 材料

1.1 病料

在無菌操作條件下取疑似病豬的肺臟、胸膜、胸腹腔積水、心包積液、心血、關節液.

1.2 培養基

胰蛋白大豆瓊脂(TSA)、胰蛋白大豆肉湯(TSB)培養基.

1.3 試劑

新生牛血清、輔酶I(煙酰胺腺嘌呤二核苷酸,NAD).

1.4 細菌染色液

革蘭氏染色液.

1.5 生化試驗試劑

氧化酶、甘露醇、吲哚、葡萄糖、半乳糖、果糖、蔗糖、核糖、脲酶和伯膠糖等.

1.6 藥敏紙片

氟苯尼考、泰妙菌素、頭孢菌素、丁胺卡那霉素、氟甲砜霉素、頭孢噻肟、紅霉素、克林霉素、慶大霉素、環丙沙星、恩諾沙星、鏈霉素、土霉素.

2 方法及結果

2.1 病理變化

剖檢病死豬,發現胸腔內有大量淡紅色液體、纖維性滲出物.肺臟呈纖維素性胸膜肺炎,肺腫大暗紫紅色,表面覆有纖維素性滲出物.支氣管內有淡紅色泡沫樣滲出物.心包積液.腹腔內有大量透明黃褐色滲出液,有的呈膠胨狀凝塊.全身淋巴結腫大,暗紅色.關節腫大,有漿液纖維素性化膿性炎癥.

2.2 觸片鏡檢

取發病豬的肺組織、心血、胸水和腹膜面涂片,革蘭氏染色,鏡檢可見革蘭氏陰性的細小桿菌.

2.3 細菌分離培養

無菌取發病豬的肺臟、腹膜、胸水和心血劃線接種于含NAD+和5%小牛血清的TSA平板,置37℃5%CO2培養箱培養24~48h[4],出現無色、透明、濕潤、光滑、邊緣整齊的針頭大小菌落,鏡檢可見大小不一、形態有細長、絲狀的革蘭氏陰性桿菌.接種無NAD的TSA不生長.而后挑取單個菌落,接種到含有NAD的TSB培養基中進行純培養.

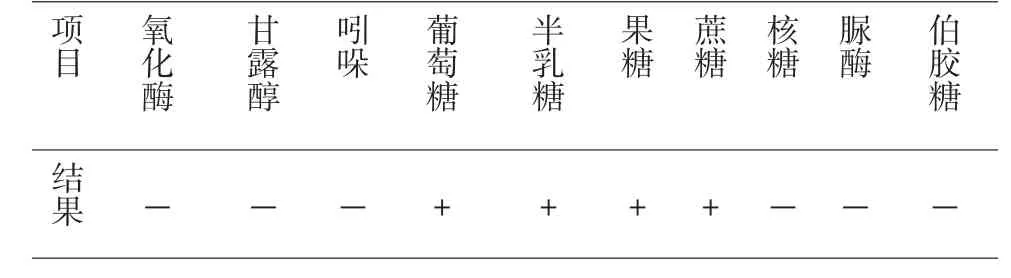

2.4 生化試驗

挑取純化菌落接種于氧化酶、甘露醇、吲哚、葡萄糖、半乳糖、果糖、蔗糖、核糖、脲酶和伯膠糖等生化鑒定管中,同時加入0.01%的NAD5μl,置于37℃5%的CO2培養箱培養48h,觀察結果如下表:

表 生化試驗結果

菌符合副豬嗜血桿菌的生化特性.

2.5 藥敏試驗

吸取200μl細菌TSB純培養物均勻涂布于TSA平板上,進行藥敏試驗,置37℃5%的CO2培養箱中培養48h,測量抑菌環直徑并判定結果.該菌對氟苯尼考、泰妙菌素、氟甲砜霉素、頭孢菌素、丁胺卡那霉素、頭孢噻肟高敏,對紅霉素、克林霉素、慶大霉素、環丙沙星、恩諾沙星、鏈霉素、土霉素低敏.

3 防治

加強日常管理,將發病豬與健康豬隔離飼養;對發病豬舍進行全面消毒,每天早晚各1次,連續5d;在飲水中添加電解多維減少豬群應激;根據藥敏試驗結果,對發病豬只用氟苯尼考注射液肌注2mg/kg,1d1次,連續注射5d.

4 結論與討論

根據發病豬只的流行病學、臨床癥狀和病理變化,初步懷疑該病是由副豬嗜血桿菌引起的.通過對采集病料進行顯微鏡鏡檢、細菌分離培養、生化試驗檢測,結果顯示和副豬嗜血桿菌的生理生化特性相符合,最終判定分離到的細菌為副豬嗜血桿菌,即確定該場豬群所發病為副豬嗜血桿菌病.

隨著規模化、集約化養豬的發展,副豬嗜血桿菌病在我國各大豬場的帶菌率、發病率和死亡率均呈上升趨勢,給我國的養豬業造成了巨大的經濟損失[5].在實際生產中常用大量抗菌藥來治療細菌性疾病,誤用、濫用抗菌藥對細菌產生較強的藥物選擇壓力,從而使得細菌耐藥情況愈加突出[5].因此,建議在實際生產中,采用細菌體外分離培養與鑒定確診病原后,結合藥敏試驗結果有針對性地用藥,可以取得較好的治療效果,同時要避免長期使用一種抗菌藥物.

[1]陳溥言.獸醫傳染病學[M].北京:中國農業出版社,2006:23-24.

[2]蔡旭旺.副豬嗜血桿菌的分離鑒定及診斷方法與滅活疫苗的研究[D].武漢:華中農業大學,2006:6.

[3]高豐,羅毅,成軍,等.副豬嗜血桿菌感染的診斷與防治[J].動物醫學進展,2002,23(6):101-103.

[4]張悅,李蓓蓓,魏建超,等.上海副豬嗜血桿菌分離鑒定及其耐藥性分析[J].中國動物傳染病學報,2015,23(4):25-30.

[5]李志勇.海南省規模化豬場副豬嗜血桿菌病的分子流行病學調查和綜合防治措施[D].廣西大學,2010:5.

S852.61+2

B

1004-5090(2017)09-0009-02

2017-06-20)