長春“日式住宅”特色以及所折射的城市發(fā)展

——以丁香街與薔薇路交叉口的住宅為例

胡志鋒 孫哲元

吉林建筑大學建筑與規(guī)劃學院

長春“日式住宅”特色以及所折射的城市發(fā)展

——以丁香街與薔薇路交叉口的住宅為例

胡志鋒 孫哲元

吉林建筑大學建筑與規(guī)劃學院

20世紀初日本帝國主義武力侵占中國東北,大量派駐軍隊并移民。長春因其交通位置重要(南滿鐵路北端)而迅速崛起。為滿足大量日本僑民的居住需求,在長春建造了一批既具有日本傳統(tǒng)居住需求,又結合長春當地特色的住宅。1945年日本戰(zhàn)敗后,移民東北的日本僑民也逐步撤離回國,長春人民開始使用這些住宅。經過幾十年,這些住宅普遍成為城市的邊緣地帶,一般為收入較低的人群租用。本文通過對丁香街與薔薇路交叉口處的住宅調研,意在了解其建筑特色以及其所折射出的城市發(fā)展歷程。

日式住宅;空間特色;城市發(fā)展

1 前言

了解一個城市就像了解一個人,不僅要看他現在的樣子,還要看他過往的經歷。所有的經歷才構成了一個完整的他。城市的發(fā)展是一個不斷生長、更新的過程。這過程中產生的建筑是各個歷史階段的縮影。因此想了解一個城市,看老建筑是一條很好的途徑。

長春市的近代發(fā)展主要經歷了四個歷史時期,一是設立初期;二是清末,隨著中東鐵路的修建,在長春的西北部形成了老城區(qū);三是1906年日俄戰(zhàn)爭后,俄國戰(zhàn)敗,原中東鐵路長春至旅順段經營權移交日本,日本在東京設立“南滿鐵道株式會社”,開始了對長春鐵路周邊附屬地建設,就是長春“滿鐵附屬地時期”;四是偽滿洲國將國都定于長春市,由此進入偽滿洲國統(tǒng)治時期。

2 原滿鐵住宅

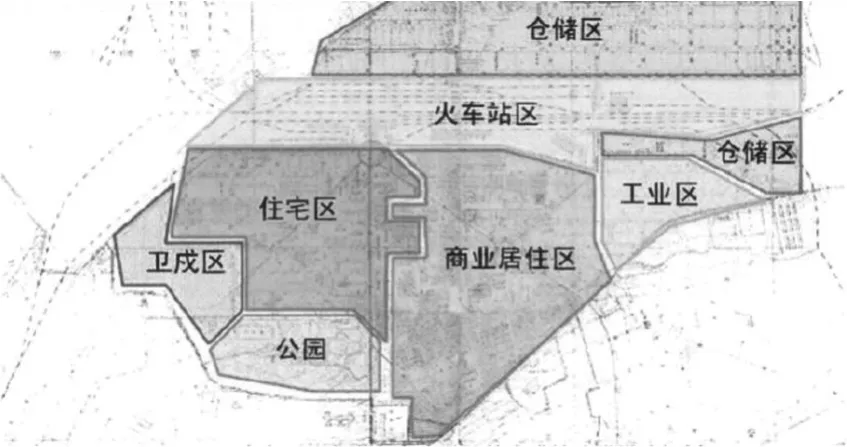

調研住宅位置位于丁香街和薔薇路交叉口處,地處滿鐵附屬地時期規(guī)劃分區(qū)中住宅區(qū)西南側,在地理位置上可推測它們屬于滿鐵附屬地時期的建筑。其建設時期早于長春其他地區(qū)的日式住宅(如同志街與清華路交叉口處的日式住宅)。此推論亦可由它們的設計、及建造工藝以及配套設施等得以驗證(后文詳述)。

圖1 滿鐵附屬地時期功能分區(qū)圖

3 基本風貌

雖然該區(qū)域已經相對破敗,但從現存的街道布局、建筑風貌以及周邊綠化仍然能感受到一絲日本民族內斂、恬退的生活氣息。此處住宅建筑普遍為二層、南北向、小間距,其布局仍然保持了日本本土的狀態(tài)。不同的是長春地處寒地,原本日本本土的木制材料及做法不能完全適用,因此在建筑材料上摒棄了日本傳統(tǒng)住宅多用木和紙來建造的做法,而采用磚木作為主要材料,外立面采用了具有長春當地特色的包漿。因此在整個街區(qū)的風貌上呈現出頗具東北特色的和式風格。

圖2 街區(qū)現狀

在單體建筑設計上,可以看出該區(qū)域住宅普遍采取了對稱式布局、標準化設計。這有助于節(jié)約成本,有利于盡快解決大量移民的居住問題,也剛好印證了當時的歷史情境。滿鐵附屬地初期,此處只當作殖民地建設;而偽滿洲國統(tǒng)治時期,此地規(guī)劃作為其長期統(tǒng)治的政治經濟中心。而此時其投資成本、建設力度都不可同日而語。

4 單體建筑特征

4.1 平面特征

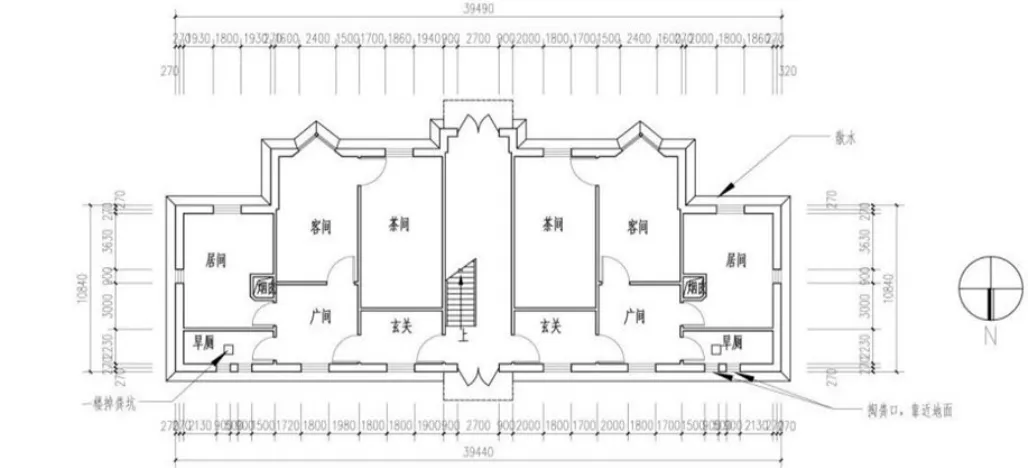

根據當時“(滿鐵)標準職工住宅”的“滿鐵社宅”住宅分配標準,結合測繪平面圖可推測,此為丙、丁型4戶雙聯式2層住宅。現在南北兩戶應該是當時的一戶。

圖3 煙囪掏煙口

圖4 外墻包漿

從平面可看出,該住宅融合了現代住宅的設計理念和日本傳統(tǒng)的生活方式。北側戶型現今入口處的廚房在當時應該是玄關位置;現南側戶型餐廳和廚房以及臥室推測是當時的客間和茶間;現今北側戶型餐廳位置應該是當時的“廣間”,其他居室通過廣間進行連接。這種空間組合方式既能看到日本傳統(tǒng)住宅注重“內、外”的傳統(tǒng),又能看到現代住宅內廊式的影子。

整個住宅外墻凹凸不大,體型系數較小,冬季耗能較低。南北通透,符合北方寒冷天氣的需求。在平面中還可以看到,為了增加冬季采暖,在居室中間加建了煙道。

廁所形式為旱廁,緊貼旱廁外墻室外為糞池,可知當時并未安裝上下水設備。今天該區(qū)域仍未安裝室內衛(wèi)生間,在一定區(qū)域內建有室外衛(wèi)生間。由此可見當時仍然受到建造技術的限制。相比之下,位于同志街和清華路交叉口的日式住宅建設較晚(偽滿洲國統(tǒng)治時期),已有了獨立的衛(wèi)生間。

圖5 首層復原平面圖

圖6 二層復原平面圖

4.2 立面特征

立面整體造型簡潔,除窗周邊會有少許線角或外框并無其他裝飾。線角較粗,沒有飄逸的感覺,整體造型較為厚重,符合東北地方特色。開窗較小,符合東北地區(qū)寒地特性。開窗的大小因房間使用功能不同而有變化,在南向局部(原客室部分)使用了平面為三角形的飄窗,立面產生了變化。煙囪成為立面的豎向元素,使立面更加活躍、豐富了天際線,同時將整體造型的高寬比擴大,視覺效果更佳接舒適。整體功能形式統(tǒng)一。

其簡潔的立面形制充分體現了現代建筑的設計思想,甚至讓人想到了同樣是該時期賴特的“草原住宅”。在這之后的時期,長春確實出現了更加接近“草原住宅”的“光明住宅”。

圖7 南立面

4.3 其他

在應對本地氣候條件上,我們看到當時的設計做出了相應的措施,比如加大墻厚,增加室內煙道等,但墻面并未出現保溫。根據相關資料,同志街和清華路交叉口的日式住宅一方面采用架空木地板來隔絕冷濕空氣,另一方面,借鑒東北民居火炕的供暖原理,在一層地面下設置供暖地溝,以達到冬暖夏涼的效果。為防止潮濕氣體上侵,在構造上也采取了一些措施:一層地面的木龍骨通常架設在獨立設置的磚垛之上;另外,社宅的木屋架設有木板條抹灰吊頂,其上為木龍骨的木板隔層,更利于冬季保溫。在頂棚的部分,將頂棚直接置于天花板的上部。這樣做的目的是將室內外氣溫接近,解決了因溫差而產生的水蒸氣的問題。頂棚屋面內部有鋸末和石灰是具有良好的吸收性能,能有效地將空氣中的水蒸氣進行吸收,另外在悶頂上設置了通風窗,這樣就能避免潮濕帶來的腐蝕性。二者結合有效地保證了室內的溫度。

可見,在當時的日式住宅的設計和建造上都進行了細致的研究和改良,而建設較晚的偽滿洲國統(tǒng)治時期的住宅在各方面都更加考究。

5 所折射的城市發(fā)展

本次所調研的住宅僅是滿鐵附屬地時期的住宅,其設計建造水平不如后期偽滿洲國統(tǒng)治時期。但如果考慮到其建設的年代橫向與該時期其他地區(qū)的住宅相比,其設計建造水平仍然是當時較為先進的。

由于日本當時的戰(zhàn)略,其投入東北的建設力度甚至超過了其本土。從派駐大量專業(yè)人員到東北進行調研、測繪、建設,到后來扶植偽滿洲國,將其建設成了亞洲最強的經濟體之一,長春成為當時遠東數一數二的大都市。這些都折射了當時日本人不僅將東北當作殖民地,而是投入了建設自己領土的熱情。對比當時的國民政府,偽滿洲國在長春興建的各個大型公共建筑以及城市規(guī)劃無論在規(guī)模和設計上都遠出其右。

圖8 偽滿洲國國務院(網絡)

圖9 重慶國民政府大樓(網絡)

而正是如此輝煌的過去,對比現在眼前的破敗,讓我們不禁唏噓。如今此處已然成為了“貧民窟”,大多數房屋住戶都是低收入群體租住,房屋的條件與80年前并無區(qū)別,甚至還有惡化。

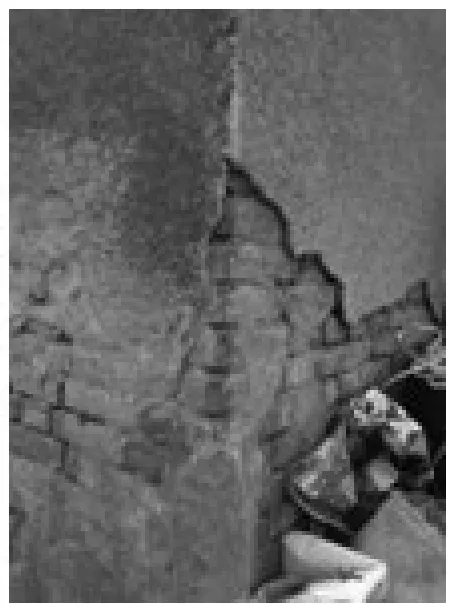

部分房屋已成危房,我們去時大多數居民都希望政府能進行拆遷、改建等。然而多年來對此束手無策同樣折射了當今長春城市發(fā)展的窘境。在如此靠近火車站的地段,又是輕軌沿線,政府沒有錢來對此進行改建,開發(fā)商也并未展現對此處的興趣。這些現狀都反映了一個問題——地價未升值。而地價直接反映了有多少人愿意來此生活,這也正是是經濟發(fā)展水平的直接展現。

經濟發(fā)展并不是本文討論的主題,然而通考察過這些老住宅的生生死死,我們確實感受到了它們所折射的這個城市的發(fā)展脈絡以及它的前世今生。

[1]張俊峰,林玉聰,長春地區(qū)近代“日系住宅”特色分析[J].工業(yè)建筑,2015.

[2]莊敬宜.長春近代日系住宅特點研究[D].吉林建筑大學,2015.

[3]劉威.長春近代城市建筑文化研究[D].吉林大學,2012.

[4]張濤.抗戰(zhàn)時期重慶與長春城市發(fā)展研究[D].浙江大學,2012.

孫哲元(1988.10-),男,漢族,河南省方城縣人,學生,碩士研究生在讀,吉林建筑大學建筑與規(guī)劃學院,研究方向:建筑設計。