小龍蝦為什么這樣“紅”?

楊智杰

吃小龍蝦天然就很開心啊!吃完可以發個朋友圈,感覺是很能展示自己真性情的。

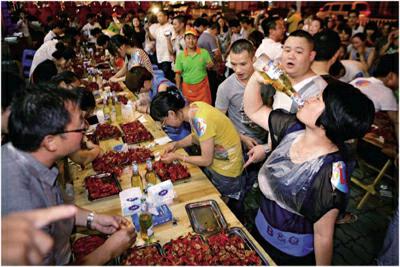

陳浩在大學時被稱為“小龍蝦殺手”。現在十多年過去了,陳浩對小龍蝦的熱情仍不減當年。在盛夏的南京,每當朋友聚會的時候,他還是會選擇吃小龍蝦,“保持著平均一周吃一次的頻率。”

南京是個有著濃厚的“小龍蝦情結”的城市。別的不說,畢竟江蘇是國內小龍蝦作為食物最早的引入地,早在1960年代小龍蝦就被端上了南京人的餐桌。但是很久以前,除了南京,其他地方好像很少有人吃小龍蝦,據說是因為嫌它不干凈。

現在的情況則完全不同了。近兩年,即使你算不上美食家,只要刷朋友圈、愛網購、看微博,都會注意到小龍蝦的存在:電商購物節紛紛推廣口味多樣的熟制小龍蝦;網上有博主發視頻,教你如何“三分鐘自學做麻辣小龍蝦”;一打開外賣APP,就彈出小龍蝦專場;就連美國餐廳必勝客也在中國市場推出麻辣小龍蝦披薩。

可是仍然有人疑惑:小龍蝦吃起來麻煩,看起來不干凈,肉少,不管飽,味道全靠調味料,這兩年為什么越來越火?

被策劃的驅動力

“小龍蝦給人的感覺是這兩年很火,這里面可能有互聯網的原因。”小寬說。

2015年和2016年,是小龍蝦創業的高峰年。所有的創業者都發現了外賣市場的潛力。小寬認為,做與互聯網相關的餐飲,小龍蝦是很好的切入點,因為它經得起物流配送,一兩個小時口感不會有變化,而且毛利高,所以潛力大。

互聯網外賣創業高峰過后,又迎來了電商的加入。去年起,京東、天貓平臺開始和地方小龍蝦加工廠合作,推廣小龍蝦熟制品,今年網易也開始在平臺上售賣自己品牌的小龍蝦。甚至周黑鴨、肯德基、必勝客都推出了有關小龍蝦的菜品。

“創業的這幫人,主要是在互聯網社交平臺上做一些信息的發布和炒作,我們平常接觸信息的主要平臺無非就是微博和微信等,在這些平臺上,它們的聲音比較大。”小寬分析說。

觀察這些小龍蝦品牌的創業者,“卷福小龍蝦”的蔣政文、“大蝦來了”的戴金勝等都是媒體人出身,“蝦baby”創始人馬懿宏曾在中關村管委會創業服務處工作,見證了車庫咖啡、36氪、亞杰商會、創客空間等孵化器的發展,懂得利用媒介的傳播力。

蔣政文此前營銷策劃過褚橙,并在微博上得到很大反響。2015年,他和作家張嘉佳合作,在京東眾籌名為“幫張嘉佳實現小龍蝦夢”的項目,在微博上發《我的小龍蝦編年史》,利用張嘉佳的明星效應,得到上萬人轉發。

蔣政文解釋說,“卷福”籠絡了一批在特定圈子內有堅實粉絲基礎的平民意見領袖,他們來自文藝界、出版界、電影圈等各個領域,可以提供除了產品以外的附加內容。

“夾克的蝦”在2015年亮相時和滴滴合作,利用滴滴運營的低峰時間配送宵夜,在北京滿足“五環內 1.5 小時送達”的需求。這樣的營銷創意本身就具有很強的話題性和傳播力。

“這些都是營銷需要,讓人有驅動力。”小寬自己并非小龍蝦的粉絲,“雖然也喜歡那種味道,但是小龍蝦對我來講絕對算不上有吸引力。我覺得我這種人,可能代表70后、80后甚至年紀更大的人群的看法,小龍蝦不一定非得是夏天不吃就感覺少點什么的食物。”

被傳播的口味

除了互聯網營銷,小龍蝦自身也很“爭氣”,天生具有成為“網紅”的特質。

從口味上來講,回想中國人的餐飲習慣,無論是海鮮還是河鮮,幾乎很少有人會拒絕。幾個朋友去擼串,誰不會主動點幾個烤扇貝或者炒螺螄?于是,小龍蝦有了一個天然的光環,作為河鮮更容易被大眾接受。

雖然陳浩從小喜歡吃紅燒小龍蝦,十三香口味也是從江蘇起源的,但是當他2007年來到北京,在簋街第一次嘗到麻辣小龍蝦時,還是瞬間被征服了,直到現在他依然鐘愛麻辣和香辣口味。“辣是一種癮,辣的東西容易傳播,比如說川菜。”

壹讀百科曾在《中國人為什么越來越愛吃辣》一文中提到,人們生活節奏加快,“你可以花好幾個小時在一片紅湯滿面的火鍋前,但你的每一口卻都是匆忙緊張的。辣直接刺激你的口腔黏膜,味覺系統事實上處于秒殺休克之中。辣,恰恰是快捷刺激和短促節奏的一種增強劑。”

實際上,辣不是唯一,小龍蝦的口味越來越豐富,而且各有特點。美團點評數據研究院統計,小龍蝦口味多達十幾種,十三香口味最受歡迎,其次是蒜蓉和麻辣。這3種最流行口味分別來自3個地方——江蘇、湖北和北京。可見,小龍蝦口味的地域性特色,從另一方面又為它的傳播提供了機會。

在北京工作的付楠是一名資深的小龍蝦愛好者,但是2014年以前,北京的小龍蝦口味十分單一,只能在簋街吃到麻辣或者紅燒口味的。為了品嘗更多口味的小龍蝦,付楠索性自己操刀,和朋友合伙開了小龍蝦店“燒蝦師”,把江蘇等地口味的小龍蝦引入北京。

6月23日,北京簋街的花家怡園餐廳舉辦簋街潛江龍蝦節,潛江市政府帶來了具有當地特色的油燜大蝦、清蒸龍蝦、冰蝦和鹵蝦,希望能夠借此機會打開北京市場。

小龍蝦口味越多,越能夠最大范圍地拉攏各色食客。在北方,小龍蝦的定價是按照個頭來算的,陳浩認為,“火鍋的吃法,可以各人選擇各人喜歡的口味,小龍蝦也是。不管是達官顯貴,還是平民百姓,都能接受。有錢就吃大的,想便宜就吃小的,人們有了選擇的權利。”

不得不戒掉“手機癮”

如果只是因為口味多樣,小龍蝦可能還不足以抓住食客的胃,畢竟,市面上烤魚、火鍋甚至烤串等很多菜都在創新口味,以迎合各種人的需求。

“我就喜歡大家吃小龍蝦時沒法捧著手機的樣子,你不知道我有多懷念可以專心聊天的從前。”這是網上對吃小龍蝦的一種描述,乍一聽像是在抖機靈,但仔細想想,這句話一下子描繪出某種時代性。endprint

“吃飯看手機”的話題曾在媒體和網上受到過熱議。2015年,生鮮食品電商平臺“光明都市菜園”發布了《上海市民及公務、商務人士餐飲方式調查》,結果顯示,超過6成的上海人是“餐桌手機控”。80%的人對這個行為表示反感。自己邊吃飯邊看手機的人中,反對這種習慣的也超過一半。

然而,吃小龍蝦卻能讓你不得不戒掉“手機癮”。你帶著塑料手套,抓著油乎乎的小龍蝦開吃的時候,身心終于不得不從手機屏幕里抽離出來。要知道,小龍蝦的數量是有限的,假如你停下來翻看手機,不一會兒盤子里的小龍蝦就被別人瓜分了。小龍蝦讓吃飯回歸到了餐桌,很多人在此重新找到了吃飯時彼此交流的感覺,這也是為什么吃小龍蝦會讓人很開心的原因。

胡大飯館總經理郭冬對小龍蝦的社交屬性體會得比一般人更深。每當帶朋友在店里吃飯時,他都會帶著手套給別人展示自己快速剝蝦的技能,并且教給他們吃小龍蝦的一些訣竅,這樣一來二往地“教學”,對他而言是一種挺不錯的人際交流。

的確沒有幾個人是為了充饑而吃小龍蝦的。當這個學名為“克氏原螯蝦”的張牙舞爪的甲殼類動物被端上餐桌的時候,它鮮紅的顏色激起人們的不僅是食欲,而且是共同行動起來的親密感,一起“操作”的默契感。

另一方面,小龍蝦在餐桌上是按只擺放和取用的,這就形成了自然的“分餐制”,雖然剝蝦的過程復雜繁瑣,但是“各行其是”的吃法畢竟在中餐中成為一種難得的“衛生飲食”方式。

也有人從食品營養的角度羅列出小龍蝦的諸多好處:高蛋白、低脂肪、含有多種營養。這恰好迎合了中產階級的生活追求,天然地掃除了人們心中對吃的“負罪感”。

“吃完發個朋友圈”

小龍蝦最早生長在田間地頭,作為食材,它是從街邊大排檔,被“請上”餐桌的。經過十幾年的市場培育,它和夏天、宵夜、啤酒、聚會等這些場景聯系得越來越緊密。小龍蝦的“出身”和“履歷”,使得它就算是“登堂入室”,也脫不了濃厚的市井氣。

統計顯示,主營小龍蝦的餐館主要面向25-38歲之間的消費者,也就是80后、90后群體。易觀智庫《中國經濟新常態下的消費升級趨勢與應對——2016年主流消費人群六大標簽與互聯網行業變化分析》顯示,當前80后、90后已經成為互聯網主流消費群體,他們的主要消費特征是重品牌、重品質、重享受、個性化、重精神體驗。

“吃小龍蝦天然就很開心啊!吃完可以發個朋友圈,感覺是很能展示自己真性情的。不會高級到讓人覺得你在裝逼,也不至于讓人覺得你很 low,發朋友圈恰到好處。”“90后”陳子君說。

但是小寬認為,吃飯本身就有很強的社交功能,在中國尤其如此。不光小龍蝦有社交屬性,其他的食物都有。“要說朋友圈的炫耀性,那大龍蝦的炫耀性是否更強呢?這一點對我來說是不成立的。不能說,只有小龍蝦有社交性,或者說它比其他食物的社交性更強。”

但是小龍蝦不斷攀升的價格似乎讓它變得越來越“脫離大眾”。據美團點評研究院統計,吃小龍蝦的人均消費是84元。現在北京簋街的小龍蝦一只最低也要賣到5元,十幾年前最貴的也才2.5元,有人戲稱,小龍蝦漲價的速度,堪比北京的房價。

小寬感受到今年小龍蝦的氛圍沒有過去兩年那么熱,其中一個原因就是價格上漲。在簋街,由于今年房租和進貨成本提高,很多小龍蝦品牌都退出了。 “小龍蝦一直是作為宵夜和小吃出現的,但現在有些小龍蝦按盤賣,一盤大概要200元左右。北京論只賣,品質稍微好點的每只都是10元以上。用一般人的消費力來衡量,小龍蝦已經不是想吃就隨便吃、當個下酒菜了,它脫離了這個階級。”

一方面,小龍蝦產業被捧為千億元的市場;而另一方面,小龍蝦價位的提升也讓它脫掉了“市民化”飲食的氣質。

(利亞薦自新浪網)endprint