多功能一體盔甲帽產品工藝研究

王新泉 董瑞蘭

摘 要:研究一款集帽子、脖套、護耳、口罩等多功能一體成型的盔甲帽產品的工藝。采用前后床圓筒隔針的形式編織盔甲帽的主體,采用輪回編織使帽前開口,借助空針從中間向兩側括針,帽頂部分借助空針前后床分別減針達到立體球形效果;制定盔甲帽部位尺寸和外形結構圖,繪制線圈結構圖和編織意匠圖,利用島精APEX3設計系統和智能嚇數工藝軟件完成盔甲帽的工藝設計。結果表明:利用多針距電腦橫機編織的多功能一體盔甲帽產品具有保暖舒適、騎行方便、摘取自如、外觀精美等優點,對針織帽類及相關產品的研發及生產加工企業具有一定參考價值。

關鍵詞:多功能;一體成型;盔甲帽;工藝

中圖分類號:TS186.2? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:B? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-2346(2021)01-0019-06

“盔甲”是古代人類在武力沖突中保護身體的器具,而“盔”是專指保護頭部的防具,多用金屬或皮革制成。本研究模仿“盔甲”中“盔”部位的外形結構,基于保暖這一基本需求,開發設計出一款集帽子、脖套、口罩、護耳于一體的多功能一體針織帽子――盔甲帽。[1]該產品采用智能嚇數工藝設計軟件和日本島精APEX3設計系統,前后床圓筒隔針的編織原理,在多針距電腦橫機上編織完成;采用特殊的后整理洗縮和定型工藝,將帽子、護耳、口罩、脖套進行一次性完美編織。該產品具有保暖舒適、透氣性好、輕便等優點,尤其適宜于北方地區騎行愛好者在冬季運動時使用。[2]

1? ? 多功能盔甲帽設計原理

1.1? ? 多針距編織技術

多針距編織是電腦橫機的一種新型編織技術,即在一臺特定機號的橫機上編織多種機號的產品。比如在針距為12針/Inch的電腦橫機設備上裝配有7針針號的織針針鉤,目的是使織針能鉤取多根紗線,使紗線順利進行彎紗和脫圈;機頭三角需換成特殊7針三角編織,其效果更接近于粗針型電腦橫機設備織制的產品。這樣,在一臺設備上實現能編織出多種針型產品的風格。[3]

1.2? ? 盔甲帽的設計原理

帽子的基體組織結構,采用前后床隔針圓筒編織;口罩部位拉鏈的開口位置,采用后→前→前、后→前→前輪回編織;額頭部分,借助后針床的空針對前針床線圈挑孔;帽頂部分,借助前后針床的空針,運用前后針床線圈相互借位的減針工藝;后道帽頂線圈穿套;后整理洗縮、整燙定型;手工飾物、修剪。由此完成多功能一體盔甲帽。[4]

2? ? 盔甲帽制備工藝流程

制備原料→盔甲帽形狀、尺寸參數設計→密度提取→編織工藝及制版設計→電腦橫機度目及卷布參數的提取和預估→帽羅折回套合、帽頂線圈穿套→后整理洗縮和整燙定型→機軋拉鏈→飾物縫制。

2.1? ? 原料選擇

100%純羊絨紗線:長度28~33mm,細度15.5祄左右,短絨率16%以下,紗支22tex/2、兩股并捻。

選用規格:2030#氨綸包覆絲(彈力絲),股線為1股,其拉伸長度可達到原纖維的5~7倍,編織物具有高彈性和強大的伸縮性,穿戴時更符合人體學。

2.2? ? 橫機參數設計

采用日本島精SSR112-S型電腦橫機,機號為12針/25.4mm,織針針鉤為7針粗針鉤,以便能順利鉤取2根26S/2支紗線;該設備具有前后相向的一對針床,且后針床可以左右相互搖床錯位,針床幅寬為43in(1.1m)。選用2把導紗器:一把穿羊絨紗線,另一把穿氨綸包覆絲(彈力絲),穿羊絨紗線導紗器烏斯座寬度調節在2.0~2.5cm之間,穿氨綸包覆絲(彈力絲)導紗器烏斯座寬度調節在4.2~4.6cm之間。

2.3? ? 盔甲帽形狀、尺寸參數設計

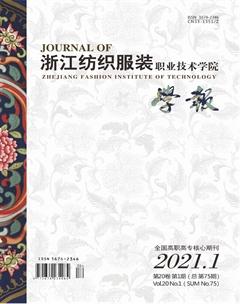

如圖1盔甲帽各部位尺寸圖所示,整體寬S:30cm,整體高T:42.5cm ,其中羅紋:2.5cm、脖套位:7.5cm、口罩位(拉鏈):7.5cm、眼部:11cm、帽高25cm;成品重量為55g;

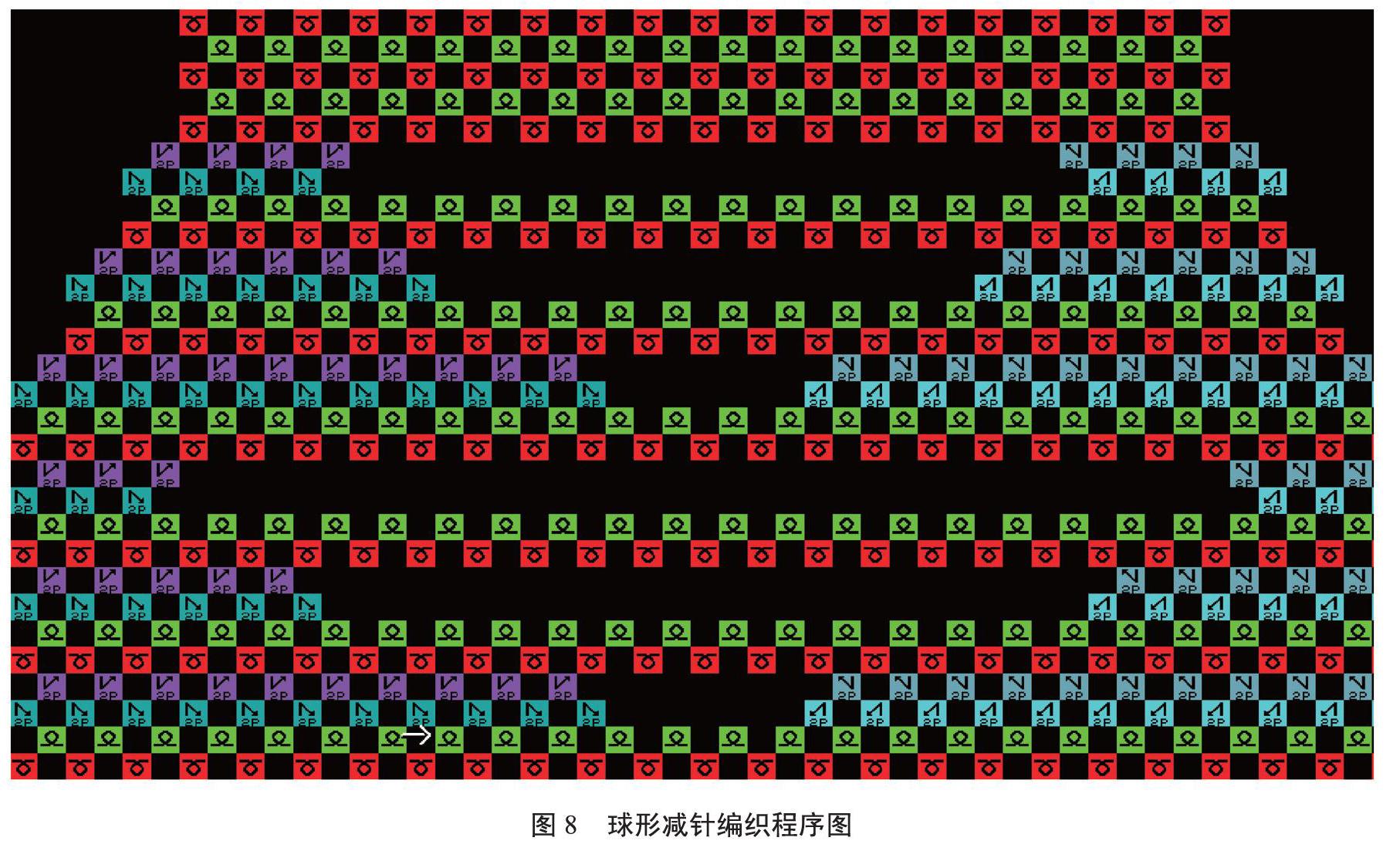

2.4? ? 密度參數提取

成品橫密為36縱行/10cm,縱密為29橫列/10cm;平面拉密為7行/25.4mm(反面拉)。

3? ? 編織工藝及制版設計

3.1? ? 編織工藝設計

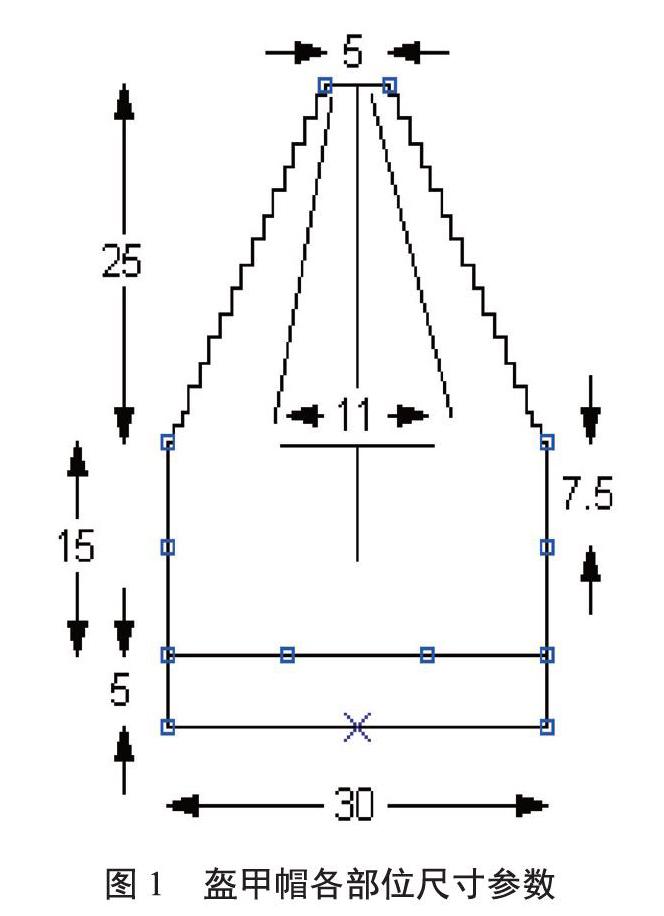

采用智能嚇數工藝軟件對盔甲帽一體成型工藝進行設計。如圖2編織工藝設計所示,其中:轉表示轉數(1轉=2行線圈,1行前床線圈與1行后床線圈),幅片全長拉伸達到36.5cm,從下向上編織,廢紗起口,圓筒隔針編織。

起口前床排108針,后床排107針,前床比后床多排1針(包括隔針針數),按1+1羅紋形式起底,編織幾行廢紗后,同時帶入穿羊絨紗線和彈力絲的導紗器一起成圈,按照1行前床線圈與1行后床線圈循環編織基體組織結構,且前后床線圈間無相互翻針連接,形成圓筒袋狀結構。羅紋部分編織30轉(包括上下各1K松密度),再向上編織22轉后,中間位置僅前床線圈開口編織,后床線圈通織,導紗器方向按照從左向右方向行進,編織順序為(前床右部分開口):后床線圈→前床線圈→前床線圈;進一步, 導紗器方向按照從右向左方向行進,編織順序為(前床左部分開口):后床線圈→前床線圈→前床線圈;按此循環輪回編織22轉后,編織出僅前床開口,后床正常編織的一種織物結構。編織到眼部以上額頭位置時,僅前床借助后床空針進行挑孔,增加花樣外觀視覺效果。帽頂部分按照3轉收2針收3次,5轉收3針收13次的工藝形式,收成帽頂部分留辮編織,收針形式按照前后床線圈借助相對針床的空針進行分別減針,完成帽頂部分球形立體編織工藝,最后余18針帶廢紗編織收口位置。

5.2? ? 洗縮

1)洗滌整理:浴比1:15~1:20,水溫38?℃,PH=6.5,毛能凈1%~3%(owf),縮絨機轉速35rpm,洗滌時間與織物的顏色和數量有關,一般洗滌時間控制在5~15min,以絨面符合產品要求為宜;

2)漂洗:一般而言,需在洗衣機的高水位檔常溫漂洗1min。

3)清投:清水中投洗2遍。

5.3? ? 柔軟

軟化整理工藝參數:浴比1:15~1:20,水溫為32?℃,柔軟劑用量0.03毫升/6kg,平滑劑含量2%~4%,縮絨機轉速20~25rpm,軟化時間15~20min。

5.4? ? 脫水? ? 脫水機轉速設置為900rpm,時間為1~1.5 min。

5.5 烘干 烘干溫度通常設計為85℃~95℃,烘干時間為25~30min。

5.6 定型 利用蒸汽熨斗,溫度控制在135℃~140℃,將帽子整燙平整,并達到設計尺寸。

5.7 機軋拉鏈 配長7.5cm的拉鏈,內貼1.5cm四平毛帶,一起機軋于開口拉鏈位置。

5.8 毛球配飾 毛球起到美觀、裝飾作用。利用多股同色系原料的紗線,手工修剪毛球,直到修剪為圓潤、保滿、蓬松的毛球飾物,并縫制于帽片頂部,起到立體裝飾效果。[12]盔甲帽成品正視圖如圖9所示。

參考文獻

[1]潘春慧,李玲.帽飾的時尚演變研究――以貝雷帽為例[J].藝術科技,2016(11):147.

[2]方雪嬌,江學為.改善騎行視角的連衣帽設計[J].服飾導刊,2019(3):31-36.

[3]蔣高明,高哲.針織新技術發展現狀與趨勢[J].紡織學報,2017(12):169-176.

[4]繆旭紅,蔣高明,李筱一.緯編針織技術發展及產品創新[J].針織工業,2014(4):4-7.

[5]吳厚林.帽子結構設計研究[J].西安工程科技學院學報,2006(3):280-283.

[6]姚薇薇.參數化帽子結構設計及其自動生成研究[D].上海:東華大學,2011:96.

[7]姚永標,陳莉娜,張無憂,等.電腦橫機可編組織結構探討[J].紡織科技進展,2015(4):51-54,57.

[8]艾爾西丁啡糇危バ『歟目碩麁啡?新疆維吾爾族傳統帽子的結構分析[J].紡織學報,2015(6):112-118.

[9]楊世紅,屈慧敏,程彥.羊絨針織物編織密度控制方法[J].輕紡工業與技術,2011(4):9-10.

[10]鄭敏博,唐懿蓉.電腦橫機牽拉系統對織物性能的影響[J].紡織科技進展,2012(3):59-61.

[11]權衡,易有彬.針織毛衫的風格及其整理[G]//第26屆全國毛紡年會論文集,2006(9): 97-102.

[12]楊仙.服飾配飾針織女帽的設計[J].廣西紡織科技,2010(3):20-21.

Study on the Technology of Multifunctional Armor Cap

WANG Xin-quan? ? DONG Rui-lan

(Inner Mongolia King Deer Cashmere Co.,LTD,Baotou,Inner Mongolia 014040,China)

Abstract: This paper studies the technology of an armor cap product which is integrated with hats,neck covers, ear protectors,masks and other functions.The main body of the armor cap is woven in the form of front and rear bed cylinder separating needles.The front of the hat is opened by recurrent knitting.The needles are drawn from the middle to both sides with the help of empty needle.And the needle number at the top of the hat is reduced by the front and rear bed with the help of empty needle to achieve three-dimensional spherical effect.The size and shape structure diagram of armor cap is formulated.The coil structure diagram and weaving design diagram is drawn.And Shima APEX3 design system and intelligent counting technology software is used to complete the armor cap process design.The results show that the multi-function armor cap made by multi-needle distance computerized flat knitting machine has the advantages of being warm,comfortable,easy to ride,easy to pick up and exquisite appearance,which is of certain reference value to the research and development of knitted hat and related products.

Key words: multi-function;integrated molding;armor cap;process