“火焰山”行者

文/圖_牛國梁

編者按:他們工作的地方沒有道路,他們用雙腳來丈量未來的路。也許你曾經無數次從他們勘察設計的線路旁行駛過,卻不知道在每基鐵塔的背后,還有這樣一群常年奮戰在野外的“探路者”。

“火焰山”行者

文/圖_牛國梁

歷經10個小時,走到山頂上的大路

從8月3日起,洛陽市最高氣溫接連飆升至40℃以上,氣象部門連續發布多個高溫紅色預警,“燒烤模式”愈演愈烈。在嵩縣與宜陽縣交界的熊耳山腹地,洛陽供電公司的電力線路勘測隊伍正在“火焰山”中進行終勘作業。

8月4日清晨6點,洛陽華興電力設計院線路室負責人劉裕強與同事們一起,帶著各式各樣的儀器和工具,乘車前往熊耳山的勘察地點。

汽車一路來到嵩縣西北閆莊鎮白花溝村,從一條坑洼的石頭小路向海拔950米的“火焰山”山頂駛進去。在半山腰,車子停了下來,由于前幾日暴雨導致山體滑坡,進山的唯一道路已經中斷,只能步行從這里的荊棘灌木叢中尋找“出路”。

GPS測量儀、工具包、木樁……幾乎每位工作人員的手中都拿滿了東西。

“我們今天進行的工作是熊耳山風電場110千伏送出線路工程終勘定位,今天這個線路主要的任務是要進行直線距離4千米線路的交樁,中間要連續翻越6座山頭,進行9基鐵塔的終勘定位。”

遠遠地向對面的“火焰山”望去,山上郁郁蔥蔥,并沒有一絲火焰,但是“大風”卻真實存在在這里。在“火焰山”的西北方向,嵩縣熊耳山74兆瓦風電場項目正在緊張施工,這是洛陽市目前在建的最大風電項目,年底將有望實現并網發電。作為風電外送的唯一通道,110千伏趙園—熊耳山線路送出工程的建設十分迫切。

作為電網規劃的“探路者”,由于工作的特殊性質,勘察設計者總是在一年中最冷和最熱的時候奮戰在野外,工作的地方經常會不通車,有時甚至連路都沒有。但電網規劃圖上的每一基塔,他們都會走到。

“因為今天工作的地方是一個無人區,我們要從半山腰下去一直到另一個山頭,沒有路,所以只能一氣呵成。大家帶好干糧,相互照應,注意腳下,一定踩實再走。”即刻下山,劉裕強對同伴們說道。

三伏天氣,在偏僻的無人區中作業,對身體狀況和意志力都是一個不小的考驗。剛下過幾場暴雨的樹林,在陽光的猛烈炙烤下,又濕又熱,像蒸籠一樣;林中近一人高的雜草也會趁人不備劃破手臂。

就這樣一路“摸爬滾”,兩個半小時之后,終于,我們走到了在山腰位置的第一基塔位,只見王志展師傅從包中拿出約50厘米長的木楔,釘到GPS定位的63號塔中心位置,并噴涂上醒目的紅漆。離中心樁大約3米,王師傅又釘下一個木樁,噴涂成白色,標記線路的走向。

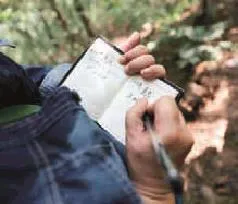

此時劉裕強師傅和李偉在小本上核算著數據,他們之間有著時不時地交流,是要根據地形、高低差值,核算出最為適合的塔基。

第一個塔位終勘定位結束后,大家顧不上休息,繼續向山頂發起沖刺。

“每條路都是我們一步一步走過來的,有時候要采集數據的時候,每天只能走一兩公里,而這一兩公里的距離,我們常常要走近10個小時,特別是遇到像這樣無路的情況,樹木擋住視線,只能靠GPS定位向下個基塔位行進,自然進度就會更慢。”測量員李小利說。

中午12點半,第二個塔位完成終勘定位,在一處稍顯平整的山嶺上,作業人員進行了簡單休息。

盡管工作艱苦,但線路勘察設計者們發自內心為自己的工作感到自豪。“110千伏嵩合線全長40多千米,跨越嵩縣和欒川,80%的線路經過高山密林,個別地段每天只能完成一基塔位終勘定位。”“欒川—君山—南泥湖的110千伏作業,我們不只一次帶著干糧連續八九個小時奔波在山間,有時候碰見暴雨就會被淋得像落湯雞一樣。”

“但每次從自己勘察設計過的線路附近經過時,內心都特別有成就感。”劉裕強簡單樸實的話語中充滿了驕傲。

下午兩點半,第三個樁基完成定位作業,兩個小時后,第四根樁基順利完成終勘定位。考慮到出山還要走上很長一段距離,領隊劉裕強決定提前結束當天的野外勘測作業,我們的“火焰山”之行也暫時告一段落。

沒有比人更高的山,沒有比腳更長的路。經濟社會快速發展的今天,一根根電力銀線,不僅拉動著經濟轉型升級,更牽引著城鄉群眾的幸福生活。有太多像線路勘察設計者一樣的一線員工,他們遠離繁華,卻守護繁華,以默默地堅守為千家萬戶傳送光明。

途經高山密林

定位線路方向樁

對鐵塔現場的情況進行記錄

“10個小時后,我們成功翻越了兩座山!”