中國文化產業人才隊伍建設面臨的問題與對策研究

柳 杰

中國文化產業人才隊伍建設面臨的問題與對策研究

柳 杰

(中國傳媒大學 文化發展研究院,北京 100024)

文化產業是我國的支柱性產業,但人才隊伍建設一直制約著文化產業的發展。本文基于最新的統計數據,利用比較和回歸分析等方法,考察了我國文化產業人才的規模、素質、空間分布和影響因素。研究發現,中國文化產業人才的規模相對較小,且存在明顯的空間差異;四大直轄市和四川省的文化產業人才創新產出效率較高;文化產業人才產出主要受企業研發投入、高校數量、人口密度和政府文化產業固定資產投資等影響。最后,本文在歸納現有對中國文化產業人才問題和發展策略的研究基礎上,認為中國文化產業人才建設中尤其需要完善人才培養制度、改善文化產業制度環境、推進人才流動機制建設和提升文化產業人才的發展環境。

文化產業 人才 規模 創新產出 人才培養 人才發展環境

一、引言

文化產業(cultural industries)一般指以文化創意為核心、通過產業化的方式制造、營銷不同形態文化產品的行業。西方發達國家從1970年代就逐漸將文化要素引入經濟活動領域,從而催生了文化產業。近年來,隨著我國經濟結構的不斷優化,文化產業在我國經濟社會發展中的重要性也日益突出。2006年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布的《國家“十一五”時期文化發展綱要》將文化產業納入政府工作計劃;2009年,國務院頒布了《文化產業振興規劃》,將文化產業明確為國家戰略性產業;2012年,文化部發布了《“十二五”時期文化產業倍增計劃》;2016年,國家“十三五”規劃將文化產業確立為國民經濟的支柱性產業,與文化產業結合緊密的數字創意產業也被納入《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》中。在一系列政策推動下,中國的文化產業有了長足發展。根據《中國經濟普查年鑒2013》,2012年國內從事文化及相關產業的企業達到78.6萬家,從業人員1548萬,營業收入超過8萬億元;根據廈門理工學院與臺北教育大學聯合編撰的《兩岸創意經濟研究報告(2016)》,2015年中國大陸文化創意產業實現增加值25 829億元,位居世界前列;①楊伏山、陳悅:《大陸文化創意產業實現增加值25829億元位居全球第一》,《人民日報(海外版)》2016年11月11日,http://www.ce.cn/culture/gd/201611/11/t20161111_17708193.shtml. 鄭自立:《論我國文化創意產業集群發展的態勢、困境與對策》,《學術探索》2012年第10期。根據凱德產業經濟研究中心發布的《2016-2022年中國文化創意產業市場研究及投資前景預測報告》,2015年中國文化創意產業園區數已經達到2506家。顯然,文化產業在我國經濟發展中的重要角色與地位不容忽視。當然,目前國內文化產業的發展仍存在一系列問題。②陳漢欣:《中國文化創意產業的發展現狀與前瞻》,《經濟地理》2008年第5期。 王飛鵬:《文化創意產業人才的開發與培育研究》,《人口與經濟》2009年第5期。其中,一個很重要的問題是國內文化產業的創新型人才匱乏,人才數量和素質無法支撐中國文化產業的快速發展。③鄭自立:《論我國文化創意產業集群發展的態勢、困境與對策》,《學術探索》2012年第10期;王飛鵬:《文化創意產業人才的開發與培育研究》,《人口與經濟》2009年第5期。 周城雄:《文化產業催生“人才體系”》,《改革》2009年第6期。為此,本文基于已有研究及相關統計數據,分析中國文化產業人才建設主要面臨的問題,并提出一系列加強中國文化產業人才建設的建議。

人才是文化產業發展的核心要素,很多學者都對中國的文化產業人才問題展開了研究。已有研究主要關注以下三方面內容。第一,評估我國文化產業人才的供需現狀和影響因素,如文嫮和胡兵利用空間計量方法分析中國文化產業的空間格局及其影響因素,發現人才是目前中國文化產業增長的主要動力之一;④文嫮、胡兵:《中國省域文化創意產業發展影響因素的空間計量研究》,《經濟地理》2014年第2期。 褚光榮:《論文化產業人才培養機制創新》,《開放導報》2014年第5期。譚菲分析了廣東省文化產業人才的供求現狀,發現廣東省文化產業人才大體上供不應求,且存在結構性不平衡——人才多集中在演藝業;⑤譚菲:《廣東省文化創意產業人才現狀與策略》,《科技管理研究》2014年第21期。黃建和孫浩則分析了深圳市文化產業不同行業和類型的人才供需情況,發現深圳市目前文化產業的短缺人才主要是文化產業經營管理人才、創意人才和高技能人才三類;⑥黃建、孫浩:《文化產業短缺人才的供需態勢與類型特征:深圳個案》,《重慶社會科學》2011年第12期。宋春光和閏秀榮認為,影響創意人才發展的因素主要包括政策制度、環境、文化和個體等方面。⑦宋春光、閏秀榮:《文化產業創意人才發展影響因素分析》,《黑龍江社會科學》2013年第6期。

第二,分析我國文化產業人才隊伍建設面臨的問題,如歐陽友權認為,我國文化產業人才存在總量偏少、精英不多、人才培養無法適應現實需求、尚未構建起契合文化產業發展需要的選人用人機制等問題;⑧歐陽友權:《文化產業人才建設:問題與思路》,《福建論壇(人文社會科學版)》2012年第2期。向勇和張相林等認為,目前我國存在文化創意人才總量缺乏、結構失衡、激勵機制失效、培養方法滯后、管理不善和市場化程度偏低等問題;⑨向勇、張相林:《文化創意人才現狀與開發對策》,《中國人才》2008年第1期;楊燕英、張相林:《我國文化產業創意人才的素質特征與開發》,《中國廣播電視學刊》2010年第9期;衛學莉、張帆:《中國文化產業發展的人才困境與對策》,《中國人力資源開發》2015年第15期。常曉霞和周寄中認為,中國平面媒體產業存在缺乏經營創意人才和薪酬標準偏低等問題;⑩常曉霞、周寄中:《平面媒體創意人才匱乏問題研究》,《中國人力資源開發》2010年第8期。鄭自立認為當前我國文化產業存在復制模仿型人才多而高端原創型人才少、加工型人才多而高端經營管理型人才少、單一技術型人才多而復合型人才少等結構性需求矛盾。①楊伏山、陳悅:《大陸文化創意產業實現增加值25829億元位居全球第一》,《人民日報(海外版)》2016年11月11日,http://www.ce.cn/culture/gd/201611/11/t20161111_17708193.shtml. 鄭自立:《論我國文化創意產業集群發展的態勢、困境與對策》,《學術探索》2012年第10期。

第三,探索改進現有文化產業人才的培育和配置體系的有效路徑,如王飛鵬認為短期內應注重激發創意人才的潛能,長期應該注重創意人才的培育;②陳漢欣:《中國文化創意產業的發展現狀與前瞻》,《經濟地理》2008年第5期。 王飛鵬:《文化創意產業人才的開發與培育研究》,《人口與經濟》2009年第5期。周城雄認為,目前文化產業的人才培養主要具有學校教育、培訓機構、學校與行業機構合作、市場自我培養四種模式,這四種模式都存在專業化與產業化的矛盾,建議采取靈活的專業設置、培育社會培訓機構、鼓勵跨學科學生培養;③鄭自立:《論我國文化創意產業集群發展的態勢、困境與對策》,《學術探索》2012年第10期;王飛鵬:《文化創意產業人才的開發與培育研究》,《人口與經濟》2009年第5期。 周城雄:《文化產業催生“人才體系”》,《改革》2009年第6期。褚光榮建議通過改革人才培養教育培訓體制、構建安全靈活的文化產業人才市場、創設國家文化產業“三型”(創新型、國際型和領軍型)人才計劃等提升我國文化產業人才層次;④文嫮、胡兵:《中國省域文化創意產業發展影響因素的空間計量研究》,《經濟地理》2014年第2期。 褚光榮:《論文化產業人才培養機制創新》,《開放導報》2014年第5期。魏然介紹了臺灣地區文化產業人才培養體系,分析了基礎教育、大學通識教育、建制學科和學制外民間營利教育機構的運營特點;①魏然:《臺灣文化產業人才培養體系初探》,《臺灣研究》2010年第3期。赫鵬飛和宇小兵則分別對全國和京津冀的文化產業人才配置提出一系列建議,包括強化頂層設計、健全育才體系、創新引才機制、完善用才制度、實現跨區域人才共育共引等;②赫鵬飛、宇小兵:《文化產業人才建設的路徑思考》,《人民論壇》2013年第26期;赫鵬飛、宇小兵:《京津冀協同發展進程中文化產業人才合理配置研究》,《山西財經大學學報》2016年第S1期。賀曄研究了創意人才的激勵要素,包括政策激勵、法律激勵及環境激勵等宏觀方面和成長激勵、薪酬激勵、團隊激勵等微觀方面,并提出提供系統的人才培訓、堅持長期的薪酬激勵、創造積極的團隊氛圍等激勵措施。③賀曄:《中國文化創意人才激勵研究》,湖南大學2013年碩士學位論文。

總體來看,很多學者已經開始注意到中國文化產業人才隊伍建設存在的問題,并提出了相應的應對建議,但已有研究仍存在以下不足:首先,現有研究對文化產業及其人才的概念和界定標準仍缺乏共識。國內不同城市的文化產業范疇各不相同,更沒有對創意產業人才的標準和所處產業鏈環節加以界定。這導致不同研究之間缺乏可比性,也使得國內高校相關專業對文化產業人才的培養缺乏明確方向、文化產業內部無法形成統一的行業協會和人才標準。其次,目前對文化產業人才問題缺少深入的定量分析。這部分由于目前關于文化產業的統計數據較少,這使得已有研究很難確定文化產業確切的人才缺口規模,也很難衡量準確。目前,只有向勇和衛學莉等的研究中數據相對較多,但是他們或是基于機構的調查數據而無法準確反映全貌,或是僅僅針對“文化產業”而有所偏頗。最后,現有研究的國際化程度較低。國內對文化產業人才問題的研究很少采取國際比較的視角,也很少引進和介紹國外創意產業人才培養和管理的相關制度。

二、研究設計

1.數據來源

本文擬從定量分析和國際比較的角度對中國文化產業的人才問題加以分析。本文的研究數據主要來自《中國經濟普查年鑒2013》、《中國文化及文化產業統計年鑒2015》和《中國城市統計年鑒》。前兩份年鑒是目前國內關于文化產業最全、最新的官方統計數據,其中對文化產業的界定都參照國家統計局的《文化及相關產業分類(2012)》,包括文化產品(如新聞出版發行服務、廣播電視電影服務、文化藝術服務等)和文化相關產品的生產(如文化產品生產的輔助生產、文化用品的生產、文化專用設備的生產等)等部門。這與曹宏和劉志華等對文化產業的界定類似,后者將文化產業分為三個層面——新聞、出版、廣播影視等服務構成的核心層,網絡文化、文化休閑娛樂、廣告、會展等服務構成的外圍層,文化用品、設備、銷售等構成的相關文化服務層。④曹宏:《中國文化產業中創意人才的困境與對策》,《山東社會科學》2011年第10期;劉志華、孫麗君:《中美文化產業行業分類標準及其發展優勢比較》,《經濟與社會體制比較》2010年第1期。

當然,統計部門對文化產業的界定有其部門特性。一方面,這一界定與英國創意產業工作組(Creative Industries Task Force)、⑤坎寧安:《從文化產業到創意產業:理論、產業和政策的涵義》,載林拓主編《世界文化產業發展前沿報告(2003~2004)》,社會科學文獻出版社2004年版,第13頁。香港大學文化政策研究中心⑥許焯權:《香港文化及創意產業與珠江三角洲的關系研究》,香港大學文化政策研究中心,2006年。等國內外相關機構的界定有所差別,這使得在進行國內外比較時存在一定的不匹配;另一方面,文化產業人才應該是創造自主知識產權和生產文化創意產品的精英,是新觀念、新技術和創造性內容的生產者,但是目前上述兩份資料僅是所有在文化產業工作的人員統計。這一數字不僅會導致將一些非創意性的工作人員納入人才統計,而且忽略了人才的類型結構。正如北京大學文化創意產業研究院副院長向勇所提出,文化產業人才包含創意人才(藝術家等)、技術人才(攝影師等)、經營人才(經理人等)、營銷人才(營銷總監等)、通路經營人才(戲院經營者等)、管理人才(總編等)和研究人才(咨詢顧問等)不同類型,①譚菲:《廣東省文化創意產業人才現狀與策略》,《科技管理研究》2014年第21期;劉晞平:《文化創意產業人才的培育策略》,《人民論壇》2010年第35期。不同類型的人才供需結構有很大差異。數據來源的限制是本研究的一個不足,本文擬通過案例分析和問卷調查等手段加以彌補。

2.研究方法

本文主要采取比較分析和回歸分析的方法。具體而言,本文主要運用文化產業從業人員比重等指標,比較中國與其他國家文化產業相對規模的差距,以此作為中國文化產業人才供求結構的一個評判依據;借助不同省份、不同產業就業人員的區位商等指標,比較不同地區各個文化產業人才發展的優劣勢;借助人均創造營業收入和人均創新產出等指標,比較不同地區文化產業人才的素質和創造力;借助回歸分析方法,分析文化產業人才創造力的影響因素。

其中,區位商是經濟地理學和區域經濟學中衡量產業專業化水平的一個常用指標,指某地區特定部門的規模在地區產業總規模中所占比重與全國該部門規模在全國產業總規模中所占比重之間的比值。如果區位商大于1,可以認為該產業是地區的專業化部門。本文基于區位商的方法比較了不同省份文化產業人才的專業化程度,其計算公式為:

式中,LQij為i省份j產業(即文化產業)的區位商,Lij為i城市的文化產業從業人口數,jm=1Lij為i省份所有產業的從業人員數,in=1Lij為全國文化產業的從業人員數,in=1jm=1Lij則為全國所有產業的從業人員數。

本文使用的回歸分析模型如下:

式中,Tech為i省文化產業人才的創新產出,用專利數表示;α和β分別表示回歸的常數項和自變量系數矩陣;Xi為自變量矩陣,包括i省份的大學數量、文化產業的研發投入、人口數、GDP、城市化率和消費額等指標;εi為隨機誤差。運用stata軟件估計模型的結果。

三、實證分析結果

1.中國文化產業人才規模的國內外比較分析

從國際比較看,中國文化產業人才的規模較小。表1列出了中國與幾個主要發達國家文化產業人才的比重。②數據來源于《中國文化及文化產業統計年鑒2015》和《中國人口和就業統計年鑒2014》。盡管不同國家的相關指標的年份不同,但是考慮到其他國家文化產業就業人口比重呈增長態勢,因此不影響本文的結論。可以發現,中國文化產業人才在總就業人口中的比重明顯偏低。這說明,目前中國文化產業在國民產業中的地位較低,產業發展還不完善。考慮到中國未來的發展必然也會像其他發達國家那樣逐步提高產品附加值和第三產業的比重,因此未來中國對文化產業人才的缺口會非常大。

表1 中國文化產業從業人員比例及其國際對比

表2列出了國內各省份文化產業人才的規模及其區位商。可以看出,國內文化產業人才規模的省際差異較大。其中,廣東、江蘇、浙江等沿海省市是名副其實的文化產業大省,其文化產業從業人員的規模及其在所有產業中的地位都比較突出;河南、四川、遼寧等中西部人口大省雖然文化產業從業人員的絕對規模較大,但是文化產業在當地缺乏相對優勢,這也側面說明這些省份文化產業的層次較低、缺乏比較優勢;黑龍江、寧夏等邊疆地區或少數民族較多的地區文化產業的絕對規模和比較優勢都較小,說明這些地區文化產業的發展比較落后;新疆和海南的文化產業雖然規模較小,但是在當地產業結構中的占比較大,是當期具有比較優勢和較好發展潛力的產業。從省際差異看,中國文化產業的規模大體呈現從沿海向內陸的梯級遞減格局。

表2 中國各省份文化產業從業人員規模及其區位商(2013年)

2.文化產業人才產出的省際差異

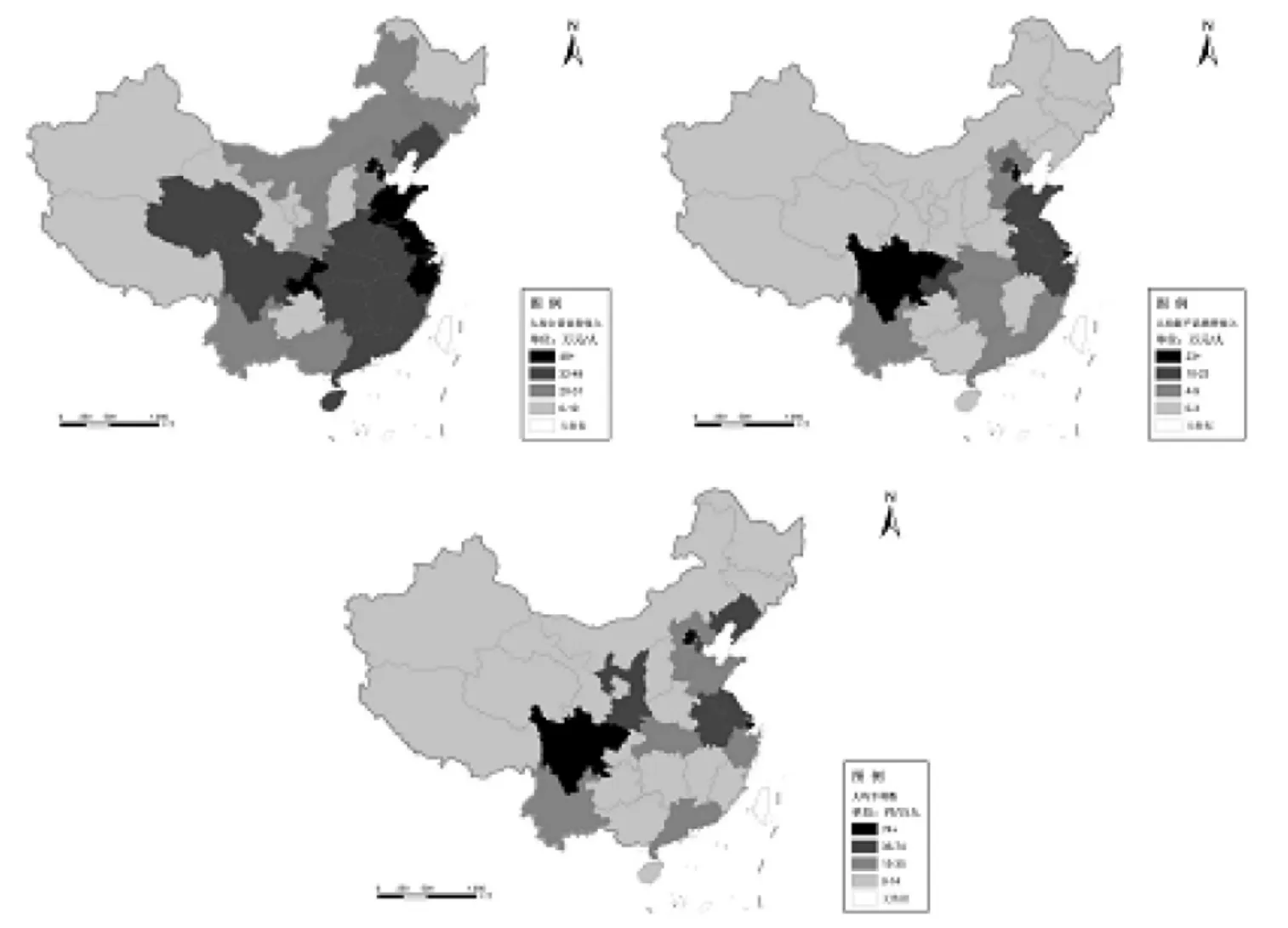

本文進一步比較了中國各省份文化產業人才的產出效率,采取的指標主要包括人均主要營業收入、人均新產品銷售收入和人均產出的有效發明專利。①注:受數據限制,新產品銷售和專利數據僅針對規模以上文化制造業企業;對指標的分類采取自然斷裂法。如圖1所示,上海市是毫無爭議的文化產業人才產出最高的地區,這里人均主營業務收入和人均有效發明專利數都位居全國首位,人均新產品銷售收入也處于全國前列。北京和天津、重慶和四川等省市的文化產業人才的產出效率也比較高,三個指標都位居全國前列;遼寧、山東、江蘇、浙江和廣東等沿海省份的文化產業人才產出效率也比較高,三類指標都處于第一或第二行列。這表明,長三角、京津冀和成渝地區構成了中國文化產業人才生產率的三個高地,沿海地區也是文化產業人才生產效率的前沿地區,中西部省份的文化產業人才生產率和創新能力較差。這說明,目前中國各區域文化產業人才素質差異較大,尤其是中西部地區很多省份的文化產業人才素質亟待提升。此結論與前面對文化產業人才規模的分析結論類似,不過總體上四川省和重慶市盡管文化產業人才規模的優勢不大,但是人才素質較高;相反,盡管江西和福建兩省的文化產業人才規模較大,但是人才素質略差。

3.省級文化產業人才創新產出的影響因素

本文進一步利用回歸分析的方法考察中國省級文化產業人才創新產出的影響因素。如表3所示,影響各省文化產業新產品產出的主要指標為企業的研發經費支出、文化及相關產業固定資產投資、高等學校數和人口密度。其中,企業研發支出對其創新產出的影響顯著為正,這符合創新產出的柯布-道格拉斯生產函數,說明企業創新投入是其創新產出的主要驅動因素;地方對文化產業的固定資產投資會減少文化制造企業的創新產出,這表明政府的創新投入效率較低,且可能抬高企業創新資源投入的價格或擠出企業的創新投入,因此反而不利于企業創新;高校數量會推動企業的創新產出,說明目前大學是中國文化產業的一個重要的創新資源來源地,企業和大學的合作有利于創新產出;人口密集地區的文化產業創新產出也比較高,說明文化產業具有一定的規模效應,更適合在人口較為密集的地區發展。地區的文化產業相關行業從業人員數、人均娛樂消費支出、地方政府投入研發的財政支出和城市化率對企業創新產出的影響都不顯著,說明單純依靠文化產業的從業人員規模和地方財政支出不能有效推動企業的創新,也從側面說明地方從事文化產業人員的研發效率較低、人才素質較差。

圖1 中國各省份文化產業人才產出分布圖

四、結論與討論

文化產業在全球的發展前景非常樂觀。近年來,中國也將文化產業作為國民經濟的支柱性產業加以大力扶持。然而,人才總量不足和質量不高被認為是制約中國文化產業發展的重要因素。遺憾的是,盡管很多學者指出了文化產業人才建設的迫切性,但是受制于數據可獲得性,很少有研究對目前中國文化產業人才的供需關系和素質水平進行系統的量化分析。本文借助最新的關于文化產業的統計數據,對上述問題進行了初步探索。本研究發現,中國文化產業人才的規模相對較小,說明未來人才缺口較大;文化產業人才分布存在明顯的空間差異,廣東、江蘇等沿海省市是文化產業人才的集聚地;從文化產業人才的素質看,四大直轄市和四川省的創新產出效率較高,大體呈現長三角、京津冀和成渝三大文化產業人才素質高地和沿海地區的高素質人才集聚帶;影響文化產業人才產出的主要因素包括企業研發投入、高校數量、人口密度等,不過地方政府的固定資產投資反而不利于企業的創新產出。立足于擴大中國文化產業的人才規模,提高文化產業的人才素質,可以從以下幾方面入手。

1.完善人才培養制度

目前,國內高校和培訓機構設立的文化產業相關專業不能很好地培養出適合市場需求的綜合性人才。如深圳大學文化產業研究院院長李鳳亮表示,目前院校所培養的文化產業人才實踐能力不強——“學動漫的不會畫有創意的動漫,學管理的真正到了項目管理卻用不上”,且學科的交叉融合度不夠。因此,一方面,需要改革現有人才培養制度,采取更貼近市場需求的課程設計,另一方面,需要增加實踐課程的比重,推進校企合作,建立行之有效的實習和見習制度。可以借鑒韓國文化產業人才培養的經驗,加強戰略領域高端專業人才的培養,并培育文化營銷專家。①向勇、權基永:《韓國文化產業立國戰略研究》,《華中師范大學學報(人文社會科學版)》2013年第4期。此外,對于相關專業的師資選拔也不宜沿用過去科技類人才的評價標準,不能僅僅關注其發表的論文數量和獲獎次數,而應該綜合考慮教師對市場的把握能力及其在業界的地位或潛力。

2.改善文化產業的制度環境

我國有著悠久的歷史和豐富的文化元素,但是這種資源優勢并沒有轉換為產業優勢。造成這一問題的一個重要原因就是缺乏市場化的營銷人才和高水平的管理人才。而這種困境與我國文化產業發展的制度環境有一定關系。一方面,由于我國文化產業長期實行事業體制,導致文化體系內的人才多是文化藝術類的創作或者表演人才,他們對于產業的經營和市場化缺乏經驗,而各類經營管理人才或是難以進入文化體系內,或是缺乏激勵進入文化單位,導致文化產業的產業化不足。很多研究都指出,目前文化產業嚴重缺乏擅長將創意作品“產業化”、“市場化”的經營管理人才。國有企業的僵化管理體制還導致很多企業的決策層不夠尊重創意人才的意見,對創意缺乏冒險精神,不僅導致一些好的創意被擱置,而且打擊了很多優秀創意人才的積極性。②常曉霞、周寄中:《平面媒體創意人才匱乏問題研究》,《中國人力資源開發》2010年第8期。另一方面,我國的知識產權保護制度仍然不夠完善,對創新成果的審批效率又比較低,使得文化產業人才投入創意工作的積極性不足。如洛可可設計有限公司總經理李毅超表示,該公司的55度杯雖然很成功,但推出不久就被山寨;創新成果的上市期一般不超過一年,可是各種審批卻耗時7個月,導致很多產品沒有銷路。③《文化創意人才缺口四五萬人,或成深圳文化創新掣肘》,《南方日報》2015年5月14日。這就需要進一步提高文化產業的市場化水平和行政審批效率,完善知識產權的保護制度,形成有利于文化產業人才發展的制度環境。

3.推進人才流動機制建設

目前,我國文化產業人才流動體制機制不暢。這一方面體現為區域間人才流動比例很低,另一方面體現為國際化程度不高,領軍型、國際型高端人才偏少。為此,一方面應推進文化產業人才市場一體化進程,實現人才信息的互通與共享,形成統一的人才評價標準體系,力爭實現區域間文化產業專業技術職務資格互認和統一的職業培訓標準。另一方面,應該在人才培養和引進中加強人才的國際化,強化國內外大學聯合培養人才的模式,組織國際化的人才交流與培養研討會,建立國內外高端人才交流網絡。

4.提升文化產業人才的發展環境

人才發展環境是一個有機整體,包括事業環境、安居環境、文化環境、法制環境等多個維度,也涉及政治、經濟、文化、人文、科技、教育等方面。這其中最重要的兩個環境應該是人才的激勵制度和創新氛圍。作為創意企業自身,要構建有特色的人力資源組織架構,既體現物質薪酬的激勵作用,也重視個人發展與成長因素,強調企業文化、交流環境、發展空間、團隊合作、信任、尊重等無形因素對創意產業人才的激勵作用。另一方面,應積極建立有利于創意形成的工作環境。Florida很早就論述了良性社會資本如信任、互惠的人際關系對創意產業發展的積極作用。④Florida,R.,Cities and the Creative Class.New York:Routledge,2005.因此,在吸引文化產業人才的過程中,除了通過個人所得稅減免和財政補貼營造良好的居住和生活條件外,應該注意培養區域內的創意工作環境,形成開放包容的人文環境和互惠互動的社會環境。此外,還應該通過構建人才發展環境指數、開展人才需求調查等對人才發展環境進行綜合評估。

當然,本文受限于數據可獲得性,本文研究存在以下幾點不足:首先,本文對文化產業的界定只能參考國家統計局的標準,限制了國際比較結論的有效性;其次,現有統計數據中只有文化產業的從業人員,但是這一指標無法區分具體的人才結構。實際上,文化產業人才應該更多負責文化產業的版權、專利、商標和設計等創造性的環節①Howkins J.,“The Creative Economy:How People Make Money from Ideas”,Penguin,2002.和將創意創新轉化為經濟價值的流通和經營環節;②華正偉:《中國文化創意產業人才培養模式的構建》,《沈陽師范大學學報(社會科學版)》2009年第3期。最后,目前的統計和模型主要基于整體層面,未對個體層面的人才需求加以研究。除了從專家視角分析文化人才的素質特征和供需問題,還應該從人才自身角度出發,分析他們對激勵制度或產業環境的感受,如此才能制定更為有效的人才吸引政策和文化產業培育政策。未來研究應該對上述問題加以補充完善。

Research on Cultural and Creative Talents in China:A Review

LIU Jie

(Institute of Cultural Development,Communication University of China,Beijing 100024,China)

Cultural industries are considered as one of the pillar industries in China.However,lack of talents impedes the development of cultural industries in China.This paper examines the size,quality,spatial distribution and impact factors of Chinese cultural industrial talents based on the latest official statistics and linear regression models.This paper provides some important fields for policy makers to enhance the development of cultural industries in China,including talent-training system,institutional environment for cultural and creative industries,flow of talents,and development environment for the talents.

cultural industry;talent;size;innovative output;training;development environment

柳杰,中國傳媒大學文化發展研究院。

G124

A

1008-7672(2017)05-0096-08

(責任編輯:亞立)