城市新移民性別收入差距的實證研究

陳煜婷

城市新移民性別收入差距的實證研究

陳煜婷

(上海行政學院 社會學教研部,上海 200233)

本文以探究城市新移民群體中兩性收入差距為研究目的,通過分析2012年上海大學上海社會科學調查中心在全國六省市實施的“社會發展與社會建設”大型調查數據發現:(1)新本地人中女性比例更高,獲得當地戶口的新本地人中女性的比例更高,未獲得本地戶口的外地人中男性的比例略高;(2)新本地人的收入回報沒有明顯優勢:外地人雖然沒有獲得當地戶口,但是收入回報高于新本地人和本地人,新本地人與本地人之間的收入差異并不顯著;(3)外地人、新本地人和本地人中都存在收入性別不平等現象。研究指出成為新本地人的女性并沒有因為沖破戶籍限制的樊籬而改變與男性收入不平等的現狀。

新移民 性別 收入

一、問題的提出

個人或群體持續進行的跨越地域界限的運動被稱為移民現象,也就是通常所說的人口的地域流動。移民現象通常可以分為外部移民和內部移民兩類,外部移民是指跨越國界的移民,內部移民是指在某一國家范圍內不同地區之間的移民,在中國內部移民也被稱為流動人口。①李春玲:《流動人口地位獲得的非制度途徑——流動勞動力與非流動勞動力之比較》,《社會學研究》2006年第5期。20世紀80年代以來,中國的遷移人口和流動人口出現了急劇的增長,有關人口遷移和人口流動的研究也越來越受到重視。對于中國社會正在發生的大規模地域流動現象,學術界更為關注的是基于中國特有的戶籍制度引發的移民現象,戶籍制度引發了兩類移民潮現象:一類是城鄉移民現象,另一類是城市新移民現象。對于這兩類移民潮現象,人們更傾向以底層視角去關注農名工、失地農民等相對弱勢群體所面臨的問題,②趙德余、彭希哲:《居住證對外來流動人口的制度后果及激勵效應——制度導入與階層內的再分化》,《人口研究》2010年第6期。而基于性別視角去關注移民群體中的女性所處的境遇關注較少。

性別分層是社會分層研究不可缺少的重要一環,對于性別分層的分析也服務于性別平等的最終目標。以性別分層的視角看待移民問題有兩個維度:一個是地位準入差異維度。該維度強調兩性在流動進入不同社會結構的過程中存在著方式性的差異,兩性面臨的差異主要體現在融入社會結構的過程之中,即實現移民本身存在性別不平等;另一個是地位結構差異維度。該維度強調社會的結構是層級化的,兩性面臨的差異主要體現在社會現存層級結構之中,①Parkin Frank,“Enterprise Reform In China's industry Class Stratification in Socialist Societies”, The British Journal of Sociology,Vol.20,1969,PP.355-374.即在新移民群體中存在性別不平等。社會流動是社會結構自我調節的重要機制,改革開放以來大規模城市新移民群體的出現正在以特有的方式影響著社會結構的調節,而這一調節在多大程度上改善或是影響兩性收入差距是一個值得關注的問題。對于這一問題已有研究并沒有給出一個明確的理論方向或是經驗佐證,因此本文試圖通過系統梳理相關研究并使用定量分析方法來探析城市新移民群體的性別差異以及性別收入差距現狀。

二、文獻回顧與研究假設

(一)文獻回顧

由于受到中國戶籍制度的限制,許多流動人口只是個體的地理位置流動并沒有真正實現社會位置的流動,因此流動帶來了許多不確定性。本文側重關注的是那些實現了地理位置流動又在流入地獲得了正式身份的如農轉非或是外地轉本地戶口的新城市人或新本地人。因為能夠獲得當地新的戶籍身份的流動群體基本上在流入地能夠得到妥善和長久的安置,因此可以算是新移民群體。下文分別從中國戶籍制度下的移民環境、城市新移民群體的性別差異和城市新移民群體的性別收入差距三個方面進行文獻回顧。

1.中國戶籍制度下的移民環境

20世紀50年代以來建立的戶籍制度,將中國居民劃分為城市居民和農村居民兩大社會群體,并形成了二元社會結構。伴隨著城市建設和工業發展,大批勞動力從農村進入城市。一時間,城市人口迅速增長,由此也引發了一系列問題。隨后頒布的《中華人民共和國戶口登記條例》標志著城鄉二元分割的戶籍制度正式形成。在傳統的二元社會結構下,戶籍制度限制了人們在不同地域之間的流動。然而自1978年黨的十一屆三中全會作出了實行改革開放的重大決策以來,中國社會步入了改革開放的現代化進程,至1992年鄧小平南巡后,中國確立了社會主義市場經濟體制改革目標,使改革掀起了新一輪的高潮。在這一過程中,中國社會最明顯的特征之一就是農民已不再被束縛在土地之上,人們跨區域間的流動已成為可能。此外,高考制度以及大學生畢業找工作的跨區域性使得更多大學生畢業后傾向于到更為發達的大城市工作,即便暫時找不到工作,也愿意先留在城市再作打算,成為“蟻族”,因此無戶籍白領及“蟻族”構成了外來務工人員的另一部分。因此,在城市中尤其是大城市中存在著大量農村居民和非本地城市居民,該群體在勞動力市場、日常生活領域、社會參與方面以及對城市公共資源的占有方面都與城市戶籍居民形成了鮮明的對比,這就形成了新二元社會結構。對此有研究將戶籍居民和外來務工人員看作是城市內部新的二元社會結構,外來務工人員主要針對農民工群體,②劉社建:《上海新二元結構問題的演變、成因與對策》,《毛澤東鄧小平理論研究》2010年第11期。也有研究認為將農民工合并到非農戶中,新的非農戶再與傳統意義上的農戶組合形成新的二元社會結構,③岳澎、黃解宇:《從“二元結構”到“三元結構”——中國“農民工”的戶籍演變路徑及其解決方案》,《農業現代化研究》2008年第2期。李強的研究認為城市居民由本地正式戶口的市民和無本地正式戶口的農民工組成,農村居民由未外出的農村居民和已外出但戶口仍在農村的流動農民工組成,形成與傳統意義不同的“雙重二元結構”也稱“三元社會結構”。④李強:《當前我國社會分層結構變化的新趨勢》,《江蘇社會科學》2004年第6期。

西方關于移民流動的研究始于19世紀末,有關移民問題的研究也已涉及到經濟學、地理學和社會學等交叉視角。萊溫斯坦是最早研究移民問題的學者,他提出的推拉理論也是最早關于移民研究的理論,推拉理論的核心認為移民的流動基于遷出地和遷入地的自然環境和社會經濟條件的共同作用,后續許多研究移民問題的學者都延續了這一脈絡,推拉理論的基本假設認為人的遷移行為是理性選擇,遷移者對原住地及目的地的資訊有某種程度的了解,由此可以看出,推拉理論注重的是遷移的原因,即遷出地的消極因素和遷入地的積極因素對于遷移者的影響。①李明歡:《群體效應、社會資本與跨國網絡——“歐華聯會”的運作與功能》,《社會學研究》2002年第2期。劉易斯基于經濟學視角提出了移民的經濟理論,該理論是將宏觀結構因素和微觀個人因素相結合對國際移民問題的考察,該理論認為國家之間工資上的差距是產生移民的根源,從這個意義上來說,移民的行為是自愿的,是通過計算成本后的一種人力資本投資的行為,但是移民的經濟理論只看到了經濟因素而忽視了社會因素和政治因素。泰勒等人在移民的經濟理論基礎上發展了新經濟移民理論,也稱勞動力遷移新經濟學。遷移理論基于家庭整體為研究對象,指出家庭作為一個整體在理性選擇的基礎上產生的遷移行為更能反映出移民的真正動因,遷移理論指出經濟因素不是產生移民行為的根本原因,對于一些家庭而言移民行為可以改善家庭原有的社會地位。②華金·阿朗戈、黃為葳:《移民研究的評析》,《國際社會科學雜志》(中文版)2001年第3期。皮奧里于1979年提出市場分割理論,該理論將勞動力市場分為兩類,一類是收益高、保障高、福利高和環境舒適的高級勞動力市場,另一類是收益低、保障低、福利低和環境惡劣的低級勞動力市場,該理論認為當地勞動力通常不愿進入低級勞動力市場,這就為外來勞動力進入低級勞動力市場提供了工作選擇,并且外來移民也傾向于遷移到本地進入低級勞動力市場,③Piore Michael,“Labor market segmentation:To What Paradigm Does It Belong?”,American Economic Review,Vol.9,1983,PP.249-253.該理論解釋了市場因經濟發展對外來勞動力的結構需求問題。沃勒斯坦1974年提出了解釋國家間移民問題的世界體系理論,該理論將世界分為核心、半邊緣和邊緣三個同心圓,其中發達國家占據核心位置,介于發達和發展中的國家處于半邊緣位置,發展中國家處于邊緣位置,世界體系理論指出國際移民是資本主義生產方式向邊緣國家的侵入,是經濟全球化的直接結果。

結合中國戶籍制度下的移民環境和西方移民理論,目前關于中國城市新移民群體流動的研究主要有以下三類。第一類是農民工群體的社會流動。李強分析了農民工的職業流動,指出農民工的初次職業流動實現了職業地位的較大上升,農民工的再次職業流動卻基本是水平流動,并沒有地位的上升。制約農民工二次流動時向上流動的因素包括地位積累、地位繼承和社會資源。④李強:《中國大陸城市農民工的職業流動》,《社會學研究》1999年第3期。李培林指出所有制結構和產業結構的變動導致中國階級階層結構的變動,主要表現為城鄉的階層結構差異很大,農村的階級階層結構底層比重過大,中間層級較小。⑤李培林:《中國改革以來階級階層結構的變化》,《黑龍江社會科學》2011年第1期。第二類是城鄉移民的代際流動。吳曉剛從戶籍制度的視角出發,指出國家的戶籍制度使得在中國城市的社會流動中存在一部分優秀的農村流入人口,從而加大了農村流動的代際流動率。⑥吳曉剛、張卓妮:《戶口、職業隔離與中國城鎮的收入不平等》,《中國社會科學》2014年第6期。張翼指出代際流動方面出身于農民階層家庭的勞動者已經在很大程度上消解了原有的社會固化,階層的代際繼承比例相對較低,垂直流動的社會動力增強。⑦張翼:《中國社會階層結構變動趨勢研究——基于全國性CGSS調查數據的分析》,《中國特色社會主義研究》2011年第3期。第三類是城市白領群體的社會流動。李春玲指出改革開放后的中國城鎮不僅存在著個體性的流動,也存在著群體性的階層流動,這種結構性的流動大于個體流動并且促成了新的社會階層的形成。⑧李春玲:《城鄉移民與社會流動》,《江蘇社會科學》2007年第2期。林宗弘和吳曉剛的研究建立新馬克思主義取向的中國階級分類方式,認為干部制度與私有產權會導致階級結構的分化與階級利益的對立。⑨林宗弘、吳曉剛:《中國的制度變遷——階級結構轉型和收入不平等:1978-2005》,《社會》2010年第 6期。李路路從階層結構的視角對社會流動進行了分析,指出市場轉型時的階層間的關系轉變為交易和交換的關系。①李路路:《社會分層結構的變革:從“決定性”到“交易性”》,《社會》2008年第3期。在前述研究的基礎上,下文重點回顧性別視角下的城市新移民研究。

2.城市新移民群體的性別差異

隨著女性已成為流動人口中不可忽視的一部分,以男性為主的人口流動逐漸轉變為兩性共同的流動行為。②段成榮、張斐、盧雪和:《中國女性流動人口狀況研究》,《婦女研究論叢》2009年第4期。陸建民以上海為例,分析了新上海人的性別差異以及女性內部的分化。新上海人的兩性差異方面,首先女性流動進入上海的比例逐漸上升至與男性平衡,其次女性流動進入上海的年齡比例較低,除了60歲以上年齡段外,其他各年齡段女性的比例都在上升,流動進入上海的女性的學歷水平相比于男性較低,但是在呈現增長的趨勢,在就業方面,女性的就業率低,就業層次低,職業穩定性低,總體呈現出男高女低的職業分化特點。新上海人中女性內部也產生了一定的分化,受過高等教育的女性比例增高,一部分新上海女性在朝著知識化和白領化方向發展,因家庭婚姻等原因到上海發展或是留滬的女性比例也在增高,女性呈現出較強的留滬意愿。③陸建民、萬仁孝:《社會流動:新上海人中的兩性差異與群體分化》,《上海市社會科學界第七屆學術年會論文集》2009年。但是,上海市因婚姻而移民的女性由于不能再從事以前的工作,而大多從事臨時性的工作,由于在新的地方不停調換工作而面臨著一些經濟適應的問題。④趙麗麗:《城市女性婚姻移民的社會適應和社會支持研究——以上海市“外來媳婦”為例》,上海大學2008年博士學位論文。李駿將上海市本地城鎮居民、本地農村居民、外地城鎮居民和外地農村居民四類群體的職業和收入進行了對比分析,發現外來城市勞動力和外來農村勞動力在職業獲得方面存在明顯區別,外來城市勞動力更多的流入專業技術人員階層和單位負責人階層,外來農村勞動力更多的流入最底端的職業階層。外地農村勞動力比本地農村勞動力在勞動力市場上處于更為弱勢的位置。城鄉差別與內外差別在共同起作用。⑤李駿、顧燕峰:《中國城市勞動力市場中的戶籍分層》,《社會學研究》2011年第2期。因此,在討論了城鄉二元分割的戶籍制度下社會流動對兩性收入的影響后,還需要補充考慮的是新移民群體中兩性及其收入的影響。

3.城市新移民群體的性別收入差距

是否擁有本地戶口不僅影響到個體在當地生活中的各項社會保障是否能夠享有,最主要的是在進入勞動力市場時會受到一些限制。袁志剛等的研究指出城市的單位部門在對勞動力進行招聘時,有時會強調要求本地戶口、城市戶籍,⑥袁志剛、封進、張紅:《城市勞動力供求與外來勞動力就業政策研究——上海的例證及啟示》,《復旦學報》(社會科學版)2005年第5期。這樣無疑是對外地戶口或是農村戶籍勞動力的一種排斥。但是當外地戶口的勞動力成功進入本地市場后,擁有外地戶口反而比擁有本地戶口具有更高的收入回報。⑦徐鳳輝、趙忠:《戶籍制度和企業特征對工資收入差距的影響研究》,《中國人民大學學報》2014年第3期。在上海對于外地戶口的常住居民提供了人才居住證等戶口的過渡證件,趙德余的研究以上海為例指出,外來勞動力在擁有不同居住證類型的情況下收入并沒有明顯差異,但是所享受的社會保障和福利對于有人才居住證的群體更有優勢,普通居住證和沒有居住證之間沒有明顯差異。⑧趙德余、彭希哲:《居住證對外來流動人口的制度后果及激勵效應——制度導入與階層內的再分化》,《人口研究》2010年第6期。可以看出沒有本地戶口雖然會對個體享有當地社會保障造成一定的障礙,但是擁有外地戶口仍然在本地勞動力市場工作的勞動力反而有更高的收入回報,這一方面是由于該部分人群因為足夠優秀才能留在本地,另一方面足夠高的收入也是這部分人群在沒有當地戶口保障的情況下愿意留在本地的原因。戶口由外地向本地流動不僅對收入分配產生了影響,也對兩性的收入差距產生了影響。李萌對武漢市不同勞動部門的收入分析發現,在建筑業、服務業、自雇經營業、正規企業、機關事業單位兩性的收入差距都存在,由外地向本地流動的男性比女性的收入回報更高。①李萌:《勞動力市場分割下鄉城流動人口的就業分布與收入的實證分析——以武漢市為例》,《人口研究》2004年第6期。與前述研究不同的是李春玲的研究發現,性別因素對非流動人口的收入水平有顯著影響,非流動人口中男性收入水平顯著高于女性,但對于流動人口來說影響并不顯著,流動人口中男性收入和女性收入沒有明顯差異。雖然以上研究關注了城市中本地居民和外地居民的收入性別差異,但是并沒有從更細致的角度區分出生就在本地的居民、獲得本地戶口的新本地人和在本地工作但仍然是外地戶口的居民三者之間的性別收入差距。

(二)研究假設

關于中國戶籍制度背景下城市新移民群體性別差異及其收入不平等的討論,文章主要從兩個方面入手進行說明:其一,探討兩性在成為城市新移民時的“準入”差異問題。實現城市新移民群體中兩性比例如何?重點關注實現了戶籍流動的群體和只實現了空間流動但并發生戶籍流動的群體以及本地戶籍居民之間的差異。其二,探討城市新移民群體中兩性收入回報的“結構”差異問題。當兩性在實現了戶籍流動之后,相比于一直是本地戶籍或一直是外地戶籍但在本地工作和生活的居民而言,兩性各自的收入回報是怎樣的且有什么不同?

綜上所述,可以將文本需要探討的問題歸結為兩個具體問題:(1)性別作為自變量,戶籍流動作為因變量時,兩性發生戶籍流動的差異問題;(2)性別作為自變量,戶籍流動作為中介變量時,戶籍流動對于兩性收入回報差距的影響問題。問題(1)討論的是性別與戶籍流動之間關系的“準入”差異情況。問題(2)討論的是戶籍流動對于個體收入回報尤其是兩性收入回報的“結構”差異問題。

1.準入差異假設

中國的戶籍制度不僅限制了城鄉居民之間的遷移性流動,也限制了不同城市地區,尤其是中小城市居民向大城市或特大城市的遷移性流動。然而仍舊有大批的勞動力實現了戶口所在地的遷移,成為了新的城市中的新市民。在這一過程中,成為新市民也需要具備很高的人力資本,對于女性而言除了具有較高的人力資本之外,還有一種特殊的渠道可以實現戶口的遷移,即通過婚姻遷移的方式,但是婚遷畢竟是少數。所以盡管如此,本文認為兩性在實現戶口所在地的變更中男性還是更占優勢,因此提出如下假設:假設1:男性獲得新城市戶籍的比例顯著地高于女性。

2.結構差異假設

能夠獲得新本地戶籍成為城市新移民的個體通常都具有較高的人力資本,多以從事白領職業為主,這一類型群體的出現對于本地原住居民甚至是一種威脅。因此對于新本地人而言通常會有較高的收入回報。同樣女性成為新本地人對于收入的回報也會有大幅度的提高,而且對于獲得了本地戶籍的外地女性而言,她們也是沖破了戶籍和性別雙重因素而實現自我的優秀群體。因此,對于這類群體而言,性別的不平等性也將大為改善。因此提出假設如下:假設2-1:城市新移民群體中兩性的收入沒有顯著差異。

本地戶籍的居民即那些沒有發生戶口所在地流動的居民,對于該部分居民而言其兩性收入差距的回報是在不考慮社會流動因素的情況下的差異情況,對于該部分群體而言具有普遍的性別收入差距,因此提出假設如下:假設2-2:本地人中男性收入顯著高于女性。

外地戶籍的居民是生活和居住在本地但并沒有獲得本地戶口的居民,對于該部分群體而言,雖然實現了空間上的流動,但并沒有獲得制度性的保障。因此對于該部分群體而言流動因素對其的影響也是有一定限制的。對此本文認為在這樣的流動情況下,兩性之間存在顯著的收入差距,因此提出假設如下:假設2-3:外地人中男性收入顯著高于女性。

三、研究設計

(一)研究數據

本文所使用的數據來源于上海大學上海社會科學調查中心2012年在全國六省市實施的“社會發展與社會建設”大型社會調查。調查在全國(不含港澳臺)六大行政區中各抽取一個有代表性的省份作為調查總體,分別是甘肅省、廣東省、河南省、吉林省、上海市和云南省。為盡可能降低設計效應、提高抽樣精度,在可操作的前提下,采用三階段不等概率抽樣,各階段的抽樣單位如下:第一階段:以街道、鄉鎮為初級抽樣單位,以PPS為抽樣方法;第二階段:以居民委員會、村民委員會為二級抽樣單位,每個街道/鄉鎮抽取2個居/村委,也以PPS為抽樣方法;第三階段:以家庭住戶為最終抽樣單位,并每戶中抽取一人作為調查對象,采用KISH表選定被訪者。調查以18-69歲的常住人口為調查對象,因各省市人口總量有較大差異,故通過不等比率均勻分配的方式確定樣本量,最終獲得有效樣本5745個,各省市樣本分布百分比介于15.04%-20.89%之間。本研究在具體分析過程中根據加入變量的情況剔除了不符合研究要求的樣本,最終進入模型分析的樣本量為4885。

(二)研究變量

收入是本文使用的因變量,即被訪者在2011年全年的所有收入總和,為了避免奇異值,將收入低于1元的情況歸為1,將收入超過600000的情況合并為600000,并將新生成的收入變量取自然對數納入模型。性別是本文分析的主要自變量,為了突出女性在收入方面的相對不利地位,將女性編碼為1,男性為0。戶籍流動變量在本中起到調節變量的作用,在分析兩性戶籍流動差異時,將其作為因變量;在分析戶籍流動對兩性收入的影響時,將其與性別一同作為自變量。具體來看,戶籍流動根據流動情況可以分為三類,分別是外地戶籍未流動、外地轉本地戶籍流動和城市戶籍未流動。年齡為18-69歲,在進入模型分析時使用年齡和年齡平方除以100。婚姻狀況為虛擬變量,已婚為1,未婚為0。其中已婚包括初婚有配偶、再婚有配偶和分居未離婚,未婚包括未婚、同居、離婚和喪偶。教育為連續變量,其中未受過正式教育=3,私塾=4,小學=6,中學=9,高中=12,中專/職高/技校=13,大專=15,本科=16,研究生及以上=20。黨員身份為虛擬變量,中共黨員為1,非中共黨員為0。在職情況包括四類:非農就業、務農、未工作和離退休,在納入模型進行分析時將非農工作作為參照類。職業階層根據職業類型進行歸納:精英階層包括黨政機關企事業單位負責人、管理者和中高級專業技術人員,腦力勞動者階層包括一般專業技術人員、辦事人員和自雇自辦者,體力勞動者階層包括技術工人、一般工人和農民。

表1 變量描述

具體變量描述如表1所示。

(三)研究方法

1.相關分析

本文采用相關分析來判斷戶籍流動與性別及收入的相關性問題。根據分析變量的層次,本文在進行交互分析時使用了卡方檢驗的方法。卡方檢驗屬于非參數檢驗范疇,主要用于比較不同樣本之間及分類變量之間的關聯性,試圖回答理論頻數和實際頻數的吻合程度或擬合優度問題。

2.對數比率回歸分析

由于戶籍流動變量是多分類變量,所以使用多類別對數比率模型,采用二分類的Logit模型。具體做法為:把多類別變量中的一類作為基準類,那么就形成了基準模型,然后將它的幾率與其他各類的幾率對比。

3.多元線性回歸分析

以收入作為因變量分析發生不同戶籍流動的兩性收入回報差異時,因為收入變量是連續變量,所以使用多元線性回歸模型。多元線性回歸模型的基本思路是將事件發生概率設定為自變量函數,采用最小二乘法,模型中的事件發生概率和自變量是線性關系。

四、實證分析結果

(一)城市新移民群體性別差異及其收入不平等的相關分析

1.戶籍流動的性別差異

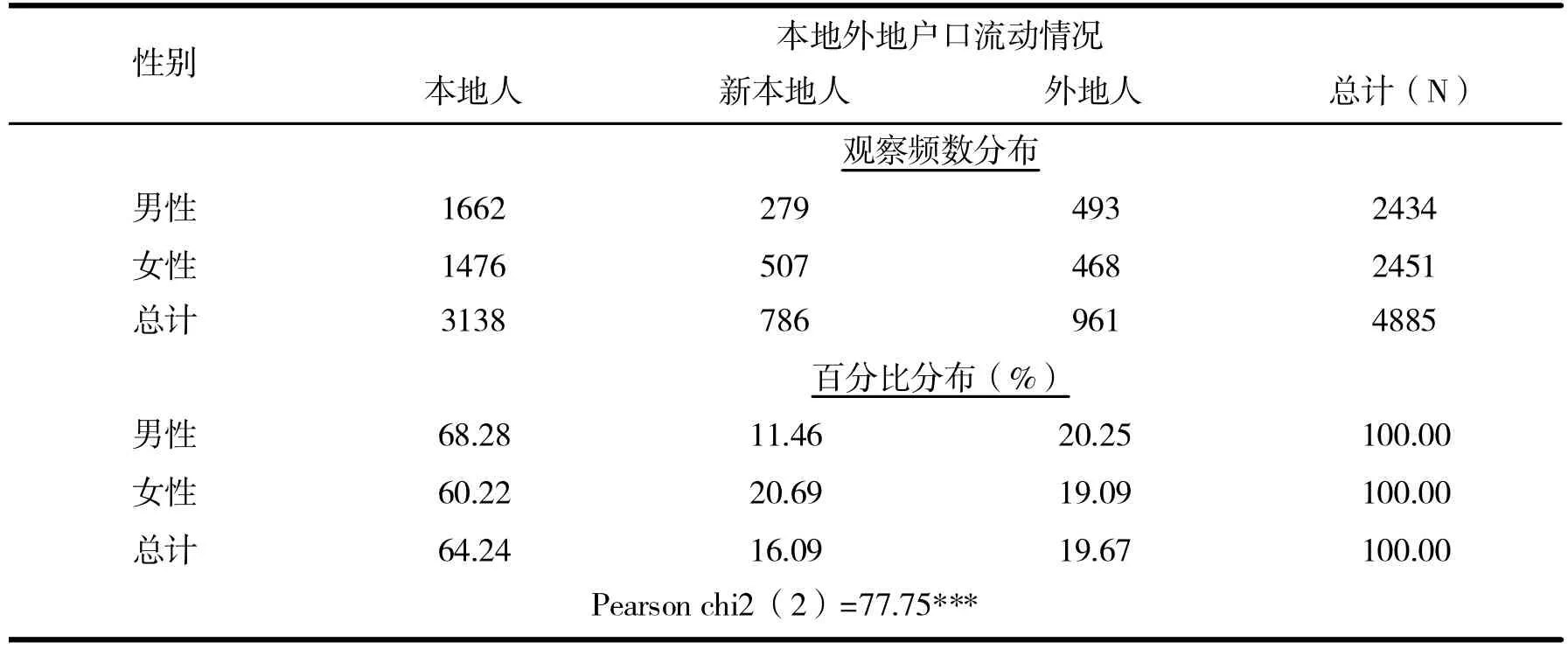

為了說明戶籍流動本身與性別之間的關系,本文將戶籍流動分為三類:本地出生的本地戶籍、外地出生的外地戶籍和外地出生實現戶籍流動的本地戶籍,然后分別與性別進行了交互分析。因為本地出生的外地戶籍樣本量較低并且與本文想要分析的戶籍流動沒有太大關系,因此沒有將該類納入其中。本文將上述三類分別簡稱為本地人、外地人和新本地人。表2用交互分類的方法對兩性的戶籍是否為本地以及是否出現過流動進行了分析。數據結果說明,本地人的比例男性為68.28%,女性為60.22%,男性高于女性。新本地人的比例女性的為20.69%,男性為11.46%,女性高于男性。外地人的比例男性和女性相近均為20%上下。上述結果發現新本地人中男性的比例并沒有高于女性,而是女性所占的比例更高,外地人中性別比例差異不大。

表2 戶籍流動與性別的相關性分析

2.戶籍流動與性別收入差距

如表3所示,在不考慮其它影響因素的情況下,本地人收入均值為19315.97元,男性為22881.46元,女性為15353.59元,女性占男性的67.10%。外地人的收入均值為38620.03元,男性為46500.85元,女性為30315.33元,女性收入占男性的65.19%。新本地人的收入均值為32552.93元,男性為49474.06元,女性為22883.71元,女性收入占男性的46.25%。可以看出本地人的收入相對而言最低。本地戶籍本應作為一種優勢存在,但對于收入回報而言卻產生了負面的效應,這可能也是為什么沒能擁有本地戶籍的居民仍然愿意背井離鄉留在一個并沒有完全接納他們的地方,較高的收入回報可能是一個重要的吸引力。對于性別差異而言上述分析可以發現新本地人,兩性的收入差距最大,擁有本地戶籍或是外地戶籍的居民性別收入差距相對要小一些。

表3 戶籍流動與兩性收入均值比較

(二)城市新移民群體性別收入差距的回歸分析

1.戶籍流動的影響因素模型

為了驗證本文關于性別與戶籍流動之間關系的假設,下文使用多類別對數比率模型進行了分析。作為因變量的戶籍流動包括三個類別:本地人,新外地人和外地人。表4的模型中以本地人作為參照類,將新本地人和外地人與之進行比較分析。對于影響戶籍流動的各種因素的多類別對數比率回歸分析的結果如下:

在新本地人樣本模型中,如果只考慮性別因素時,女性新本地人相比于本地人的比率是男性的1.95倍(e0.666=1.95),通過了顯著性檢驗。如果控制了年齡、婚姻、教育程度、黨員身份、在職情況和職業類型等變量之后,女性新本地人相比于本地人的比率是男性的2.31倍(e0.841=2.31),也通過了顯著性檢驗。

在外地人樣本模型中,如果只考慮性別因素時,女性外地人相比于本地人的比率是男性1.06倍(e0.058=1.06),但沒有通過顯著性檢驗。如果控制了年齡、婚姻、教育程度、黨員身份、在職情況和職業類型等變量之后,女性外地人相比于本地人的比率是男性1.31倍(e0.273=1.31),通過了顯著性檢驗。

上述分析并沒有支持本文提出的假設1,即在控制了相關控制變量之后,男性獲得本地戶口的可能性并沒有高于女性,反而女性的比例更高。即在實現戶籍流動方面并不存在對于女性的“準入”不平等。

2.戶籍流動影響下性別收入差距的回歸模型

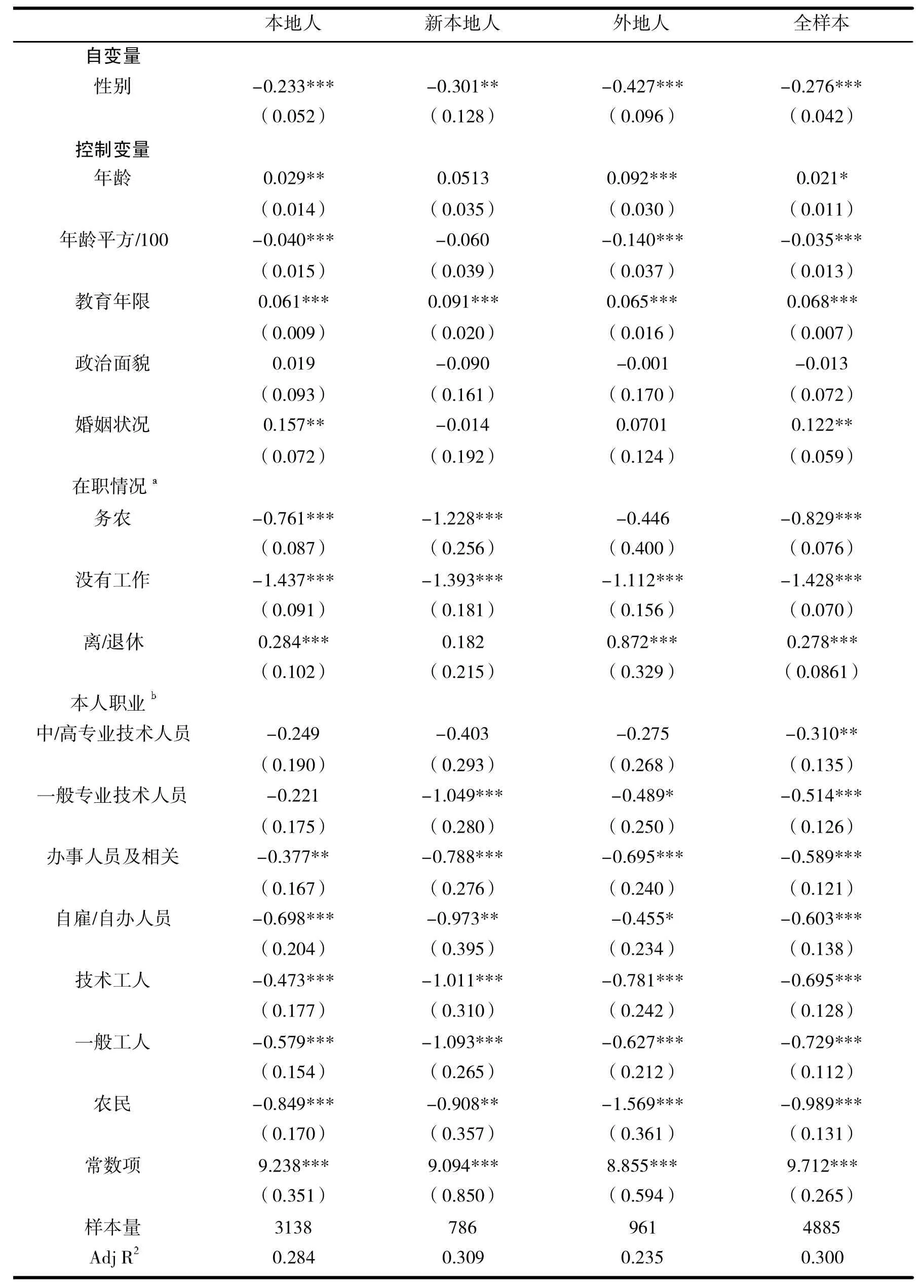

在上文描述性分析的基礎之上,下文將運用多元線性回歸模型分析本外戶口流動對于收入回報的影響作用。為了驗證本文提出的假設,將樣本依據被訪者的戶口類型分為新本地戶口、本地戶口以及外地戶口三個樣本。表5中依次列出了新本地人樣本、本地人樣本、外地人樣本和全部樣本的四個模型,具體結果如下:

在新本地人樣本中,相比于男性而言,女性的收入回報比男性低0.30%,通過了顯著性檢驗。教育年限每增高一個單位,收入增加0.09%。年齡、中共黨員身份、婚姻狀況與收入之間沒有明顯的差異。相比于非農工作者而言,務農人員收入低1.23%,沒有工作的人員收入低1.39%,離退休人員收人沒有顯著差異。除了中高級專業技術人員階層,黨政機關企事業單位負責人的收入也顯著地高于其他所有職業階層。本文提出的假設2沒有得到數據的支持,即成為新本地人的女性收入仍然顯著地低于成為新本地人的男性,這也說明獲得本地戶籍對于女性而言雖然不存“準入”的不平等,但是存在“結構”的不平等。

表4 本外戶口流動影響因素模型

在本地人樣本中,相比于男性而言,女性的收入回報比男性低0.23%,通過了顯著性檢驗。 年齡與收入之間呈倒U型曲線關系。教育年限每增高一個單位,收入增加0.06%。中共黨員身份與收入之間沒有明顯的差異。已婚比未婚的收入提高了0.16%。相比于非農工作者而言,務農人員收入低0.76%,沒有工作人員的收入低1.43%,離退休人員的收入高0.28%。除了中高級和一般專業技術人員階層,黨政機關企事業單位負責人的收入顯著地高于其他所有職業階層。本文提出的假設3得到了數據的支持,即本地人中女性收入顯著地低于男性。

在外地人樣本中,相比于男性而言,女性的收入回報比男性低0.43%,通過了顯著性檢驗。年齡與收入之間也呈倒U型曲線關系。教育年限每增高一個單位,收入增加0.06%。中共黨員身份與收入之間沒有明顯的差異。婚姻狀況與收入之間也沒有明顯的差異。相比于非農工作者而言,離退休人員收入低0.87%,沒有工作人員的收入低1.2%,務農人員收人沒有顯著差異。除了中高級專業技術人員階層,黨政機關企事業單位負責人的收入顯著地高于其他所有職業階層。本文提出的假設4也得到了數據的支持,在外地人群體中,女性的收入也顯著地低于男性。

五、結論與討論

通過前述分析本文得出以下結論:其一,新本地人中女性比例更高:獲得當地戶口的新本地人中女性的比例更高,未獲得本地戶口的外地人中男性的比例略高。其二,新本地人的收入回報沒有明顯優勢:外地人雖然沒有獲得當地戶口,但是收入回報高于新本地人和本地人,新本地人與本地人之間的收入差異并不顯著。其三,外地人、新本地人和本地人中都存在收入性別不平等現象。綜上所述,無論是本地戶口居民、外地戶口居

民還是新本地戶口居民,性別的收入差異都存在,外地戶口居民的性別收入差異最大,本地人相對最小,新本地人介于中間。

表5 本外流動與性別的收入回歸模型

具體來看,本文需要驗證的第一個假設關于戶口所在地流動與性別的關系,即“準入”差異問題。假設1:男性在獲得本地戶口的比例上顯著地高于女性,該假設想說明受到戶籍制度中戶口所在地的影響,實現戶口的轉移也需要一定的人力資本積累,實現從外地戶口向本地戶口的流動對于女性而言存在著較之于男性的劣勢。但是本文的數據分析并沒有支持假設1,數據結果顯示獲得本地戶口的新本地人中男性占所有男性人數的11.46%,女性占所有女性人數的20.69%。通過多類別對數比率模型的進一步驗證,無論是否控制相關變量,成為新本地人的比例女性都高于男性,但是外地人的比例男性略高于女性。這并不能完全說明在成為新市民的事件中女性比男性占有明顯的優勢,有可能是沒有獲得本地戶口的女性并不傾向于留下成為外地人。戶口所在地的遷移對于從中小城市流向大城市的群體而言需要較高的人力資本,對于女性而言除了具有較高的人力資本之外,還有一種特殊的渠道可以實現戶口的遷移,即通過婚姻遷移的方式。本文的數據分析顯示外地出生獲得本地戶口的居民中女性的比例更占優勢。

本文需要驗證的第二組假設關于戶口所在地流動與性別收入的關系,即本地外地戶口所在地流動的性別“結構”差異問題。假設2-1:在控制了相同變量的情況下,新本地人無性別收入差異。該假設想說明,獲得新本地人的身份需要實現戶口所在地的轉變,這對于個體的人力資本而言也有較高的要求,也需要經過戶籍制度的篩選。因此對于女性而言獲得了新本地人身份后與男性之間的收入差異應當會消失。但是本文的數據并沒有支持假設2-1,男性新本地人的收入均值為49474.06元,女性新本地人的收入均值為22883.71元。并且在控制了相關因素后,兩性之間仍然存在性別收入差異。本文認為假設沒有得到驗證可能是由于在獲得本地戶口的方式上也存在這性別差異,這是本文研究的一個不足之處,因為沒有相關的數據資料,沒有對獲得本地戶口的方式進行控制。假設2-2:在控制了相同變量的情況下,本地人有性別收入差異。該假設想說明在本地人中存在著目前社會中普遍存在的性別收入差異現象。本文的數據分析顯示,本地戶口男性的收入均值為22881.46元,女性為15353.59元,在控制了相關因素后,兩性的收入差異依然存在。本文的假設2得到了驗證。這說明本地戶口與城市戶口的區別在于,城市戶籍居民中并不存在性別收入差異,但是由于本地戶口的居民既有城市居民也有農村居民,性別的收入差異依然存在。這也反映出戶籍中的城鄉分割和本外區分在性別收入差異問題上有著不同的作用。假設2-3:在控制了相同變量的情況下,外地人性別收入差異最大。該假設想說明在本地打拼但沒有本地戶口的外地人存在著性別收入差異。本文的數據顯示外地戶口的男性收入均值為46500.85元,女性收入均值為30315.33元,在控制了相關因素后,兩性的收入差異也存在。并且外地人中女性占男性收入的比例最低,也說明性別的收入差異在外地人中最大。

通過上述關于本外戶口流動與兩性收入“結構”差異研究假設的驗證和討論,可以總結如下:外地人雖然沒有獲得本地戶口,但是收入回報的均值普遍較高。新本地人與本地人之間的收入差異并不顯著。無論是本地戶口居民、外地戶口居民還是新本地戶口居民,性別的收入差距都存在。外地戶口居民的性別收入差距最大,本地人相對最小,新本地人介于中間。綜上所述,城市新移民群體被認為在新的城市存在融合性的問題,也存在社會保障等問題。通過對收入回報的分析可以看出,雖然存在種種對于新移民的不利因素,但是新移民尤其是未獲得本地戶口的外地人其收入回報較高。成為新本地人的女性并沒有因為沖破戶籍限制的樊籬而改變與男性收入不平等的現狀。雖然作為外地人或新本地人的女性收入的絕對均值有所提高,但與男性的收入差距也在拉大。

The Empirical Research on Gender Income Gap among Urban Immigrants in China

CHEN Yuting

(Department of Sociology,Shanghai Administration Institute,Shanghai 200233,China)

This study discussed the differences of Urban-Rural Hukou mobility between male and female and how the Hukou mobility effects gender income differences.This study is based on the data from Shanghai University Shanghai Social Science Research Center`s Survey in 2012.The results show that there have gender differences in both Hukou mobility and income.(1)Female has higher possibility to obtain urban Hukou than male. (2)New immigrants have higher income than local people. (3)The gender income inequality in China among urban immigrants has been higher than local people.

immigrants;gender;income

本課題為2017年度國家哲學社會科學基金青年課題“職業女性生育代價及其補償機制研究”(17CSH066)的階段性研究成果。

陳煜婷(1987-),女,陜西西安人,上海行政學院社會學教研部講師,博士,研究方向為性別不平等、社會分層。

C913.68

A

1008-7672(2017)05-0029-12

(責任編輯:徐澍)