對100例急性上消化道出血患者進行有針對性護理的效果研究

袁衛珍

(南京市浦口區疾病預防控制中心,江蘇 南京 210031)

對100例急性上消化道出血患者進行有針對性護理的效果研究

袁衛珍

(南京市浦口區疾病預防控制中心,江蘇 南京 210031)

目的:探討對100例急性上消化道出血患者進行有針對性護理的臨床效果。方法:對某院收治的100例急性上消化道出血患者的臨床資料進行回顧性研究。對這100例患者均進行止血、補液等常規治療。同時根據患者的病情,對其進行有針對性的護理。然后,觀察這些患者的治護效果。結果:經過治護,在這100例患者中,治護效果為治愈者有50例,為顯效者有33例,為有效者有7例,需要進行外科手術治療的患者有8例,有2例患者死亡,其治護的總有效率為90%。結論:對急性上消化道出血患者進行有針對性護理的效果顯著,可有效地降低其進行手術治療的幾率和死亡率,改善其預后。

急性上消化道出血;有針對性護理;效果

急性上消化道出血是臨床上的常見病。此病具有發病急促的特點,患者一旦發病需立即進行救治,以保證對其進行救治的及時性和有效性,否則會危及其生命[1]。對急性上消化出血患者進行救治時及救治成功后,應對其進行嚴密的臨床觀察和護理,以確保其救治的有效率,促進其身體的康復[2]。為了進一步提高對急性上消化道出血患者進行救治的效果,筆者對某院收治的100例此病患者均進行有針對性的護理,取得了很好的效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本次研究的對象為2015年1月至2016年1月期間我院消化內科收治的100例急性上消化道出血患者。這100例患者均有不同程度的嘔血、昏迷、黑便等情況。在這100例患者中,有男性68例,女性32例。他們的年齡在35歲~75歲之間,平均年齡為(55±3.25)歲。其中,有42例患者合并有食管胃底血管靜脈曲張,有20例患者合并有急性胃黏膜病變,有32例患者合并有消化道潰瘍,有6例患者合并有消化道腫瘤。

1.2 研究方法

1.2.1 治療方法 對這100例患者均進行止血、補液等常規治療。

1.2.2 臨床觀察 1)觀察患者的生命體征。(1)由于消化道出血患者極易發生昏迷的癥狀,故護理人員應密切觀察其血壓的變化。(2)出血嚴重的患者,其脈搏會發生一定的變化,故護理人員需密切觀察其脈搏的變化。(3)失血會導致患者的體溫下降,故護理人員需密切監測其體溫。2)消化道出血患者病情變化的主要臨床征兆有:嘔血、黑便、休克等。因此,護理人員應密切觀察其有無嘔血、黑便、休克等癥狀。3)上消化道出血患者在進行止血治療后,極易發生再次出血的情況。因此,護理人員應密切觀察患者的精神狀況、末梢血管的循環情況、血色素值和白細胞值等,一旦發現異常,應迅速配合醫生對其進行相應的止血處理。判斷患者發生出血的方法為:(1)出血量在5%~10%時,患者一般不會出現較為明顯的臨床癥狀。(2)出血量在10%以下時,患者主要有因供血不足所致的頭暈、眼花、口渴等癥狀。(3)出血量在10%以上時,患者會出現心煩意亂、四肢發冷、昏迷等情況。判定患者止血效果的方法為:(1)在用藥3天后,患者的血壓、脈搏均保持平穩,即代表其止血成功。(2)在用藥的3天后,患者的血壓、脈搏均不穩定,需對其進行手術治療,即代表其止血無效。

1.2.3 護理方法 1)對出血期患者進行護理的方法為:(1)讓患者臥床休息,并保持其呼吸道的通暢,以確保其腦部供血的充足,必要時可為其低流量吸氧。(2)為患者建立靜脈通路,并快速為其補充血容量,同時密切監測其中心靜脈壓。在補充血容量時,需控制對其進行輸血的速度和數量,以防止其因輸血速度過快或過多而發生心力衰竭或肺水腫等并發癥。(3)為患者注射濃度為5%的葡萄糖、濃度為0.9%的生理鹽水或其他血漿代用品。(4)在患者發生大量出血時,應立即為其配血、備血,以便及時為其補充血容量,同時為其配備雙氣囊三腔管,以便及時為其止血。2)對嘔血患者進行護理的方法為:(1)根據患者的具體病情,協助其取側臥位或半坐臥位,以防止其發生誤吸。(2)將患者的頭部偏向一側,以免其出現窒息的現象。(3)對患者進行胃管沖洗時的動作需輕柔,以防止其發生再出血的現象。3)對患者進行基礎護理的方法為:(1)保證室內空氣清新、衛生清潔,保持衣被的干爽潔凈。(2)護理人員應每天為患者清理2次口腔,以防止其發生口腔感染。(3)對大便頻繁的患者,要保證其臀部的潔凈、干燥,以免使其出現濕疹、褥瘡等并發癥。(4)在發生出血后的3天內,對無大便的患者禁用瀉藥。(5)遵醫囑嚴格控制患者藥物的使用量。(6)一旦發現患者出現腹痛、腹瀉、心律不齊等癥狀,應立即通知主治醫生,以便及時對其進行相應的處理。4)對患者進行心理護理的方法為:護理人員應積極與患者進行溝通,了解其內心的想法,并對其進行安慰與鼓勵,以使其保持平和的心態。對出現嚴重不良情緒的患者,護理人員應對其進行有針對性的心理疏導,以緩解其不良情緒,使其積極地配合治療。5)對患者進行飲食護理的方法為:(1)為患者提供科學的膳食指導,讓其多食用營養豐富、易消化的無渣流汁。(2)防止患者因過度饑餓而發生再出血。(3)對合并有消化性潰瘍的患者,應為其選擇較為清淡、溫和的食物。(4)對發生急性大出血的患者,需讓其暫時禁食。在禁食結束后,讓患者少食多餐,并逐漸過渡到正常飲食。6)對患者的三腔二囊管進行強化護理。

1.3 效果評價標準

1)治愈:經過治護,患者的臨床癥狀全部消失,其身體的各項機能均完全恢復正常。2)顯效:經過治護,患者成功止血,其病情有所好轉,其臨床癥狀改善的程度在<60%或60%以上。3)有效:經過治護,患者雖已止血,但其臨床癥狀改善的程度在60%以下。4)無效:經過治護,患者在治療3天后發生再次出血的現象,其臨床癥狀未獲得明顯的改善,需轉到外科進行手術治療。總有效率=(治愈的例數+顯效的例數+有效的例數)/總例數×100%。

1.4 統計學處理

對本次研究中所得到的數據均使用SPSS19.0統計軟件進行處理,計量資料用均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用百分比(%)表示,采用χ2檢驗。

2 結果

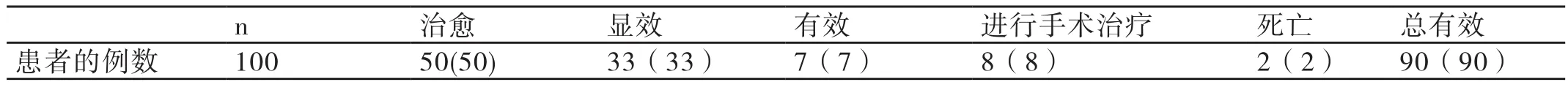

經過治護,在這100例患者中,治護效果為治愈者有50例,為顯效者有33例,為有效者有7例,需進行外科手術治療的患者有8例,有2例患者死亡,其治護的總有效率為90%。詳情見表1。

表1 這100例患者的治護效果[n(%)]

3 討論

急性上消化道出血是指由胃、十二指腸或胰膽等器官發生病變所致的出血現象。造成急性上消化道出血的原因有:患者患有消化性潰瘍、急性胃黏膜損害、食管胃底靜脈曲張破裂和胃癌等。急性上消化道出血患者若出血量過大,極易發生昏迷等癥狀,嚴重地危害其生命安全。導致急性上消化道出血患者出現黑便的原因包括:患者患有胃黏膜機械性損傷、胃腸道血管病變、消化道腫瘤等。對急性上消化道出血患者進行救治的流程為:1)初步判斷患者的病情后,對其進行復蘇治療。2)對患者進行明確的診斷,然后根據其出血的部位、出血量及其他臨床癥狀,預先評估其進行輸血的量和速度。3)根據患者出血及便血的情況,對其再次出血的可能性進行預測與評估[3]。對發生持續大量出血的急性上消化道出血患者需立即進行有效的救治,以免其發生失血性休克,增加其死亡的風險。大量的臨床實踐證實,在對急性上消化道出血患者進行及時有效搶救的同時,需密切觀察其病情,并對其進行有針對性的急救護理;在進行后續治療的同時,需對其進行心理、飲食、藥物、身體等方面的護理,以提高其治護的效果。

綜上所述,對急性上消化道出血患者進行有針對性護理的效果顯著,可有效地降低其進行手術治療的幾率和死亡率,改善其預后。

[1] 王志玫.急性上消化道出血的觀察及護理[J].臨床合理用藥雜志,2015(20):149-149.

[2] 李月嬋,謝敏儀.急性上消化道出血的護理策略探討[J].按摩與康復醫學,2014(5):153-154.

[3] 安麗華.急性上消化道出血的臨床觀察與護理分析[J].藥物與人,2014(5):175-176.

R473.5

B

2095-7629-(2017)7-0156-02