對顱內出血新生兒進行整體護理的效果探析

黃 嬋

(海南省澄邁縣人民醫(yī)院兒科 海南 澄邁 571900)

對顱內出血新生兒進行整體護理的效果探析

黃 嬋

(海南省澄邁縣人民醫(yī)院兒科 海南 澄邁 571900)

目的:探討對顱內出血的新生兒進行整體護理的臨床效果。方法:將我院收治的80例顱內出血新生兒作為本次研究的對象。按照護理方法的不同,將這80例患兒分為常規(guī)組(40例)和整體組(40例)。對常規(guī)組患兒進行常規(guī)護理,對整體組患兒進行整體護理,然后比較兩組患兒并發(fā)癥的發(fā)生率及其家長對護理工作的滿意度。結果:整體組患兒并發(fā)癥的發(fā)生率明顯低于常規(guī)組患兒,整體組患兒家長對護理工作的滿意度明顯高于常規(guī)組患兒家長,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。結論:對顱內出血的新生兒進行整體護理的臨床效果顯著,能有效地降低其并發(fā)癥的發(fā)生率,提高其家長對護理工作的滿意度。

顱內出血;新生兒;整體護理;效果

新生兒顱內出血是兒科的常見病。該病具有病情危重且變化快、并發(fā)癥多、病死率高等特點,可嚴重威脅患兒的生命安全。該病的發(fā)生主要與患兒存在顱腦外傷、腦血管畸形、大腦缺氧及患有血小板減少性紫癜、再生障礙性貧血、腦腫瘤及晚發(fā)性維生素K缺乏癥等因素有關[1]。相關的研究表明,臨床上在對顱內出血新生兒進行積極治療的同時,對其實施整體護理的效果較好,能有效地降低其并發(fā)癥的發(fā)生率[2]。為了進一步探討對顱內出血新生兒進行整體護理的臨床效果,我們對我院收治的80例顱內出血新生兒的臨床資料進行回顧性研究。現介紹如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 將2012年12月~2015年12月期間我院收治的80例顱內出血新生兒作為本次研究的對象。這些患兒均經影像學檢查被確診患有顱內出血,且其家長均為自愿參與此項研究。按照護理方法的不同,將這80例患兒分為常規(guī)組(40例)和整體組(40例)。在常規(guī)組中,男女患兒分別有22例和18例,其日齡為11~27d,平均日齡為(17.5±2.3)d。其中,有足月患兒12例,有早產患兒28例。在整體組中,男女患兒分別有21例和19例,其日齡為10~26d,平均日齡為(17.3±2.2)d。其中,有足月患兒13例,有早產患兒27例。兩組患兒的一般資料相比差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),可進行比較。

1.2 護理方法 (1)對常規(guī)組患兒進行常規(guī)護理,內容包括:為患兒營造一個安靜、整潔的病房環(huán)境,定期對病房進行打掃和消毒。讓患兒保持頭高仰臥位,將其頭部偏向一側,避免其因誤吸嘔吐物或分泌物而發(fā)生窒息或吸入性肺炎。保持患兒呼吸道的暢通,必要時應遵醫(yī)囑對其進行吸氧治療。(2)對整體組患兒進行整體護理,具體的護理方法是:①護理人員在對患兒進行護理操作時應以“穩(wěn)、準、輕”為原則,減少對患兒感官的刺激。同時,盡量采取留置針為患兒注射藥物,避免對其頭皮進行反復穿刺。②遵醫(yī)囑對持續(xù)發(fā)生驚厥、抽搐的患兒使用鎮(zhèn)靜藥物(如安定、苯巴比妥鈉等)進行鎮(zhèn)靜治療。若使用鎮(zhèn)靜藥物治療后其抽搐、驚厥等癥狀仍無改善,可遵醫(yī)囑用甘露醇對其進行降顱壓治療。在使用藥物對患兒進行治療的過程中,護理人員要認真記錄用藥量與用藥的時間。③遵醫(yī)囑對患兒進行持續(xù)吸氧治療。由于新生兒的鼻黏膜十分脆弱,所以應選用面罩或頭罩為其吸氧,以免對其鼻黏膜產生刺激[3]。④護理人員應對患兒進行撫觸護理,以刺激其聽覺和視覺,降低其腦損傷相關并發(fā)癥的發(fā)生率。⑤護理人員應與患兒的家長進行有效的溝通,向他們詳細介紹新生兒顱內出血的病因、治療方法及護理方法等,并對其進行必要的心理疏導,以緩解其緊張、焦慮等不良情緒。同時,詳細向患兒家長講解進行整體護理的重要意義,使其能夠主動地配合護理工作。

1.3 觀察指標 (1)觀察并記錄兩組患兒經護理后其并發(fā)癥的發(fā)生率。(2)采用發(fā)放調查問卷的方式調查兩組患兒家長對護理工作的滿意度。總滿意率=滿意率+比較滿意率。

1.4 統(tǒng)計學方法 將本研究中的所有數據均錄入WPS中,用SPSS15.0軟件對錄入的數據進行處理。計數資料采用(%)表示,用χ2檢驗;計量資料采用均數±標準差(±s)表示,用t檢驗。當P<0.05時,表示差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

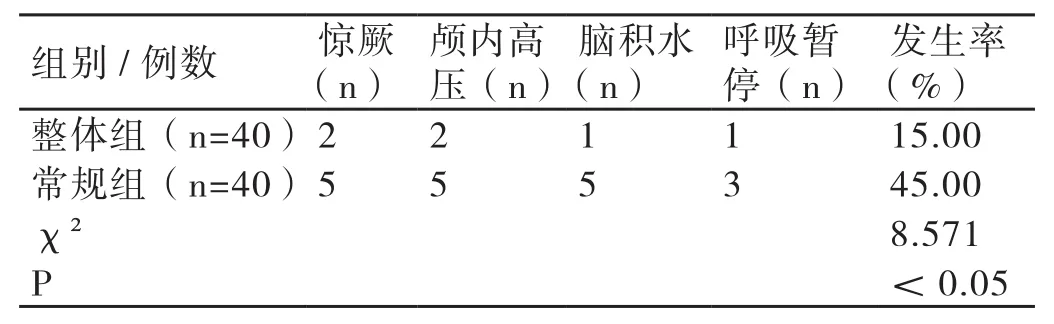

2.1 兩組患兒并發(fā)癥發(fā)生率的比較 經護理,整體組患兒并發(fā)癥的發(fā)生率為15%,常規(guī)組患兒并發(fā)癥的發(fā)生率為45%,二者相比差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。詳見表1。

表1 兩組患兒并發(fā)癥發(fā)生率的比較(±s)

表1 兩組患兒并發(fā)癥發(fā)生率的比較(±s)

發(fā)生率(%)組別/例數 驚厥(n)顱內高壓(n)腦積水(n)呼吸暫停(n)整體組(n=40)2 2 1 1 15.00常規(guī)組(n=40)5 5 5 3 45.00 χ2 8.571 P<0.05

2.2 兩組患兒家長對護理工作滿意度的比較 整體組患兒家長對護理工作的總滿意率為97.5%(39/40),常規(guī)組患兒家長對護理工作的總滿意率為80%(32/40),二者相比差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。

3 討論

顱內出血是新生兒常見的病癥之一。相關的調查數據顯示,該病在早產兒中具有較高的發(fā)病率[4]。該病會給患兒的運動能力及生長發(fā)育帶來極大的影響。整體護理是一種新型的護理模式,它將人的整體性作為護理的根本,對患者實施有計劃、全面的護理干預[5,6]。近年來,張筱愛[7,8]等學者研究指出,將整體護理模式應用到顱內出血新生兒的臨床護理工作中,能有效地提高護理工作的質量,改善患兒的預后。

本次研究的結果顯示,整體組患兒并發(fā)癥的發(fā)生率明顯低于常規(guī)組患兒,整體組患兒家長對護理工作的滿意度明顯高于常規(guī)組患兒家長,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。可見,對顱內出血的新生兒進行整體護理的臨床效果顯著,能有效地降低其并發(fā)癥的發(fā)生率,提高其家長對護理工作的滿意度。

[1] 陳琳華.新生兒顱內出血護理分析[J].中國實用神經疾病雜志,2013,10(12):87-88.

[2] 謝雪珠,李華飛,黃潔瓊.新生兒顱內出血相關因素分析及護理干預的預防效果[J].齊齊哈爾醫(yī)學院學報,2013,12(12):1826-1827.

[3] 宋曉予.新生兒顱內出血36例的臨床護理分析[J].中外醫(yī)學研究,2012,14(3):107-108.

[4] 袁玉瓊.100例新生兒顱內出血的觀察及護理[J].內蒙古中醫(yī)藥,2012,21(13):167-168.

[5] 樊士翠.淺談新生兒顱內出血的治療與護理[J].中國醫(yī)藥指南,2012,2(27):655-656.

[6] 叢艷潔.40例新生兒顱內出血的病情觀察和臨床護理[J].中國醫(yī)藥指南,2012,4(36):596-597.

[7] 張筱愛.新生兒顱內出血60例臨床分析與護理[J].中國衛(wèi)生產業(yè),2014,8(9):48-49.

[8] 陳慧峰.新生兒顱內出血的護理體會[J].中西醫(yī)結合心血管病電子雜志,2014,10(17):150-151.

R473

B

2095-7629-(2017)2-0172-02