我國傳統村落數字化保護技術研究現狀與展望

張洪吉,羅 勇,劉 慧2,王永華3,陳青松,譚小琴

(1.四川省自然資源科學研究院,四川 成都 610041;2.鄧小平故里管理局,四川 廣安 638003; 3.廣安市生產力促進中心,四川 廣安 638003)

我國傳統村落數字化保護技術研究現狀與展望

張洪吉1,羅 勇1,劉 慧2,王永華3,陳青松1,譚小琴1

(1.四川省自然資源科學研究院,四川 成都 610041;2.鄧小平故里管理局,四川 廣安 638003; 3.廣安市生產力促進中心,四川 廣安 638003)

在收集、整理相關文獻資料的基礎上,從傳統村落保護過程對信息需求的視角,梳理和總結了數據留存、信息加工和展示傳播三個方面的數字化技術研究現狀。結果表明:數字化技術作為重要的支撐手段為傳統村落保護規劃、修復設計提供了強大的數據基礎和決策支持。數字化本身也作為一種新的保護方式獲得迅速發展,并促進了相關技術的進步,而且很快由單一的手段向多技術集成轉變,相關學科的融合不斷深化,今后應進一步加強數據一致性、保護完整性、標準規范等方面的研究。

數字化保護;傳統村落;研究現狀

傳統村落又稱為“古村落”,是指擁有物質形態和非物質形態文化遺產,具有較高的歷史、文化、科學、藝術、社會、經濟價值的村落[1]。伴隨著工業化、城鎮化和農業現代化的快速發展,一些傳統村落正在遭到破壞甚至面臨消失,開展傳統村落及其承載的文化遺產資源保護迫在眉睫。然而,一方面,傳統村落范圍廣,景觀、文化形式多樣,文化資源具有典型的民間性和分散性,單純的物理修復、旅游開發不能達到活態化、全面化保護的目的[2];另一方面,以傳統測繪、紙質記載等技術為主的檔案式保護方法不能達到全方位、空間化保護的要求,更不能滿足可視化表達、形象化展示的需求。數字化技術對信息進行采集、存儲、加工、表現、展示和傳播的過程,很好地切合了傳統村落保護過程中從記錄到保護到展示再到發展的特性,使數字化技術成為傳統村落保護的重要支撐手段。近年來,學術界對傳統村落數字化保護技術開展了大量的研究和應用,并取得了豐碩成果。本文在收集、整理相關文獻的基礎上,綜述了傳統村落數字化保護技術的研究現狀和趨勢,并提出了展望。

1 傳統村落數字化保護技術研究現狀

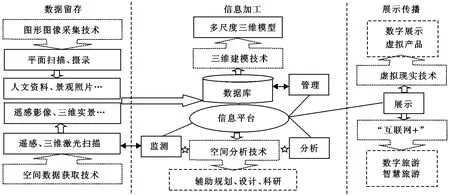

結合傳統村落保護過程中對數字化技術在數據留存、信息提取、展示傳播三個層次的需求,梳理相關文獻,可將相關技術歸納為以圖形圖像、空間數據采集和存儲為核心的數據留存技術,以三維模型構建和文化數據創意為核心的信息加工技術,以虛擬現實和“互聯網+”為核心的展示傳播技術。這些技術相輔相成,其集成應用成為當前傳統村落數字化保護的趨勢。

1.1 數據留存技術

傳統村落保護最關鍵、最基礎的環節是全面獲取和留存真實數據,它是科學開展物理保護或進一步進行展示傳播的前提,在傳統村落不斷遭到破壞的情況下數據留存本身也是一種數字化保護。相應的數據采集和存儲技術經歷了從紙質資料到數字化發展的過程,當前研究和應用的典型技術主要包括圖形圖像采集、空間數據獲取等。

圖形圖像采集技術:傳統村落中景觀、民居、文物、表演等各類資源都可通過圖形、圖像進行數字化記錄。如采用平面掃描獲取繪畫、書籍、樂譜、剪紙等二維圖像[3],應用高清拍攝記錄村落景觀、民居古建、文物外觀[4-7],運用攝錄技術可采集文化演出、傳承人描述等[8,9]。這類技術應用較早、發展很快、相對成熟,當前已成為傳統村落調查中一種較為常規的技術手段。我國傳統村落保護的調查工作中已明確要求“完善村落全貌、主要街巷、重要傳統建筑的照片”。

空間數據獲取技術:傳統村落本身是一種物理空間意義上的特殊景觀,且村落中的民居、古建筑、文物等物質性遺產都具有顯著的地理空間特性。以遙感、三維激光掃描為代表的空間數據采集技術成為傳統村落三維空間數據獲取的主要手段。遙感技術主要應用于對村落大范圍基礎地理信息數據的收集、村落景觀中要素的解譯以及村落環境動態變化數據的獲取,如孫帥等[10]以山西省段河村為例,運用低空無人機遙感測繪技術開展村落空間數據采集;三維激光掃描以其獲取數據非接觸、速度快、精度高等優勢而成為傳統村落中民居古建、文物等空間數據獲取的有效手段。

1.2 信息加工技術

對傳統村落數字化信息的加工主要集中在兩個方面:一是以地理信息系統空間分析技術為支撐,通過數據分析,為傳統村落的物理保護規劃設計、文化研究等提供翔實的數據支撐和決策支持;二是通過數據提取和三維模型構建,為傳統村落展示和傳播奠定基礎。

空間分析技術:地理信息技術(GIS)以其在空間分析方面的優勢,已被廣泛應用于傳統村落不同尺度的空間形態、景觀格局、民居分布等方面的研究和信息系統構建,并成為保護規劃、修復設計的重要輔助手段之一。如佟玉權[11]借助GIS空間分析工具開展了中國傳統村落的空間分異研究;李旭威等[12]提出了綜合田野調查、歷史資料和GIS技術方法的廣東省梅州市傳統村落數字化保護思路;牛海灃等[13]探索了古村落地理信息系統構建的技術路線,實現古村落規劃信息的深度分析、高效管理和便捷交流。

三維建模技術:傳統村落的三維建模主要涉及兩種類型:一是對村域及其周邊構建三維地形模型,為全域查詢或展示提供基礎地理骨架支撐;二是對村落中物質形態要素如建筑、構件、文物等構建三維數字模型。三維地形模型的構建一般通過提取高程點,生成數字高程模型。而對建筑等要素的三維建模,主要基于幾何建模方法,運用相關三維建模軟件將物理造型轉化為數字模型。如劉媛等[14]以衡陽市中田村為例,利用ArcGIS CityEngine軟件開展傳統民居建筑群三維建模。

1.3 展示傳播技術

全面生動地展示傳統村落景觀、傳播文化元素,是傳統村落保護和傳承的重要環節。虛擬現實技術是展示的主要手段,而“互聯網+”傳統村落成為新的保護模式。

虛擬現實技術:虛擬現實技術為實現傳統村落的逼真、形象表達提供了有效途徑。而村落信息涉及面廣、數據量大,單一靜態的展示不能滿足全域性、活態性的需求。因此,學者們將虛擬現實技術與不同時相、不同空間尺度的時空數據進行結合,以動態交互的方式開展全景沉浸式體驗,從而達到有效展播和傳承的目的。嚴鈞等[15]以湖南省永州市江永縣上甘棠村為例,在數據篩選、信息處理和幾何建模的基礎上探索利用虛擬現實技術的傳統聚落數字化保護方法;樊強強等[16]以廣東省汕頭市風崗村作為研究對象,從數據采集、管理到建模、虛擬,實現了三維全景虛擬,為保護與發展探索了一種有效的技術途徑和科學直觀的依據;馮磊等[17]利用虛擬現實技術并結合空間量化分析開展傳統村落空間形態與認知研究,拓展了該技術在傳統村落保護領域的應用。此外,虛擬現實技術還可以應用于傳統村落景觀創作、虛擬旅游產品開發、數字化博物館建設、與3D打印相結合的文化保護等[18-20]。

“互聯網+”傳統村落:傳統村落數據來源豐富、種類多樣、專業性強,這對數據管理、分析和共享提出了很高的要求,“互聯網+”模式為傳統村落數字化保護提供了全新的解決方案。應用大數據存儲可以緩解海量時空數據管理和分析壓力,采用分布式計算能夠提升數據挖掘和信息提取能力,通過互聯網可以提高信息展示的交互性和文化交流的互動性,這些特點使“互聯網+傳統村落”成為當前的新方向,學術界和實務界已在相關方法、框架及應用方面開展了大量的探索研究和初步應用。如夏天[21]在分析傳統村落文化發展所面臨困境的基礎上,指出了“互聯網+”為傳統村落保護與發展創造了新機遇,并分析了在文化傳承與創新、避免標本化保護、及時出臺有效政策、促進旅游業發展等方面的優勢;劉燦姣提出我國的傳統村落文化保護必須用好“互聯網+”[22],并就鄉土文化保護提出通過構建“互聯網+家譜文化”新模式和建立基于虛擬家族社群的傳統村落文化傳承平臺來進行家譜文化的動態傳承,通過構建“互聯網+村落旅游”新模式來實現傳統村落的“數字旅游”和“智慧旅游”[23]。由華南理工大學出版社牽頭的文化產業專項資金項目“基于大數據架構的中國古村落文化保護與傳承云服務平臺建設”,提出了基于大數據架構和云服務平臺的傳統村落數字化保護與傳承模式[24]。北京清華同衡規劃設計研究院技術創新中心開發的“傳統村落APP”,提供了傳統村落詳細信息和交通路線,建立了一個全國性的村落信息分享平臺[25]。我國住房與城鄉建設部于2015年啟動“傳統村落數字博物館”項目,擬通過計算機、網絡、通信等數字化手段展示傳統村落的聚落風貌、傳統建筑、非物質文化遺產[26]。此外,網絡眾籌開展保護性建設[27]、村落旅游APP[28]等也成為傳統村落保護展示與傳承的一些創新方式。

1.4 技術集成與綜合應用

傳統村落保護的各項數字化技術都有其特點,且它們之間既相互依存又相互彌補,所以將相關技術集成應用,充分發揮各自技術優勢,成為當前的發展趨勢。總體來看,已逐步形成相對成熟的技術路線,在空間、圖像及專業屬性數據采集的基礎上,利用空間分析技術開展數據處理、信息提取、時空分析,構建具有不同空間尺度的三維模型,通過搭建具有管理、分析、監測、展示功能的信息平臺,進而通過虛擬現實等技術進行可視化展示,見圖1。而在實踐案例中,集成和綜合往往根據需求有選擇性應用但不限于上述技術。如王崇宇[29]以井陘縣大梁江村為例,集成三維激光掃描、地理信息、三維建模以及虛擬現實技術,實現了傳統村落多元信息綜合管理、輔助規劃設計、虛擬展示全景等功能。

圖1 傳統村落數字化保護技術集成示意圖

2 研究述評及展望

近年來,伴隨著我國對傳統村落保護的高度重視以及數字化技術的飛速發展,傳統村落數字化保護技術研究主要呈現出以下三大特點:①數字化技術作為一種重要的手段,為物理保護的規劃、設計提供了強大的數據支撐和技術支持。②在傳統村落保護形勢依然嚴峻、人們對要素傳播和傳承的視覺需求越來越高的情況下,數字化保護技術迅速發展,甚至在三維建模、網絡展示等方面促進了數字化技術本身的進步。③技術應用很快由單一的手段向多技術集成的方向轉變,且數字化與傳統村落保護相關學科的融合越來越緊密。

綜上所述,傳統村落數字化保護技術研究已取得豐碩成果,形成了不少成功案例并初步建立了相應的理論和技術體系,但還存在一些不足之處,今后還應重點開展以下三個方面的研究:①數據的一致性和共享性問題。傳統村落數字化保護涉及的數據不但信息龐大、類型多樣,而且一般來源于不同的部門和單位。這些不同來源的數據一般都是從不同應用領域、在不同時間跨度、采取不同的技術手段進行獲取和處理,在格式、質量等方面均有所差異,嚴重影響了數據的一致性。同時,由于部門和專業分割,加之一些資料數據的涉密性,使數據集成困難、數據共享性差,導致信息資源利用率低、建設成本高、建設周期長。②保護的整體性問題。傳統村落資源的復雜性和數字化技術手段的多樣性使數字化保護必然是歷史、建筑、地理、文化、藝術、計算機、傳播學等多學科領域的交叉和融合。然而,當前不同專業領域的學者和不同行業部門大多從專業領域出發開展具有不同側重點的研究,往往忽視了保護的整體性。如文物保護領域往往關注文物的歷史價值、展現方式等;地理學者強調運用空間信息技術開展村落環境模擬和虛擬表達;計算機領域則重點關注數字化平臺的構建和數據的集成。這些單項的或有所側重點的研究和應用在專業領域內發揮了重要作用,但往往導致數字化保護呈現單一性而割裂了傳統村落在時間、空間上的整體性。③標準化與規范化問題。一方面,雖然近年來對傳統村落調查等做出了相關要求,如編制了《傳統村落評價認定指標體系(試行)》、設計了《傳統村落調查登記表》等,但尚沒有對相關數字化技術的應用在技術規程、精度要求、質量控制等方面作出詳細說明,更沒有形成關于傳統村落數據采集、處理方面的標準和規范。另一方面,與傳統村落數字化相關的專項領域也缺乏標準和規范或標準較早而與快速發展的數字化技術不相適應。如在民族民間文化資源調查方面,自2005年我國發布《中國民族民間文化保護工程普查手冊》以后,還缺少有關數字化技術的標準或規范可循[30];又如對非物質文化遺產的數字化,雖然已開展了元數據、數據庫建設標準構建等方面的基礎性研究[31-33],但沒有形成完整的指標體系。同時,盡管一些專項技術可以借鑒或參照相關行業標準,但從不同的行業或專業視角往往不能得到廣泛的認同,如三維激光掃描技術近年來在村落民居、文物等資源的空間數據采集、信息提取和建模方面獲得了大量的探索和應用,測繪行業也發布了《地面三維激光掃描測量技術規程》,但對傳統村落保護在數據精度、數據質量控制等方面的實際需求還缺乏指導性的規范。在標準和規范缺乏的情況下將數字化技術在傳統村落保護中開展應用,往往導致數字化結果如數據質量和完整性、信息的可信度等方面的不一致,這些都需要進行深入的研究和探討。

[1]住房城鄉建設部.關于加強傳統村落保護發展工作的指導意見[EB/OL].http://www.mohurd.gov.cn/zcfg/jsbwj-0/jsbwjczghyjs/201212/t20121219-212337.html.2012-12-12

[2]胡亮.傳統古村落非遺項目數字化展示、傳播應用示范——以杭集“船村”古村落中民間傳統技藝與戲曲音樂品種為例[J].藝術評鑒,2016,(15)∶184-186,179.

[3]李師龍,朱海燕.傳統古村落資源數字化保存的實踐與思考[J].赤峰學院學報(自然科學版),2016,32(2)∶97-99.

[4]楊輝.黔東南傳統村落景觀資源調查與分類[J].民族論壇,2016,(11)∶83-86.

[5]唐莉.留住根脈,記住鄉愁——閩北古村落古建筑攝影作品印象[J].藝苑,2015,(3)∶106-108.

[6]張紅燕.關注傳統村落,傳承民俗文化——陽泉市老年大學攝影學會舉辦《如何拍攝古村落》專題講座[J].老年教育(書畫藝術),2016,(7)∶4.

[7]章恒全.尚村:巧借攝影力,激活古村落[N].中國攝影報,2015-10-30(001).

[8]趙穎.基于高清影像技術的溫州楠溪江流域古村落數字化保護研究[J].社科縱橫(新理論版),2013,28(1)∶240-241.

[9]汪芳,孫瑞敏.傳統村落的集體記憶研究——對紀錄片《記住鄉愁》進行內容分析為例[J].地理研究,2015,34(12)∶2368-2380.

[10]孫帥,張玲娣.基于低空無人機遙感測繪技術的傳統村落3D空間模型應用前景研究——以山西省段河村為例[J].華中建筑,2016,(7)∶118-121.

[11]佟玉權.基于GIS的中國傳統村落空間分異研究[J].人文地理,2014,29(4)∶44-45.

[12]李旭威,趙文超,熊永柱,等.梅州市古村落數字化保護探討[J].科技創新導報,2016,(28)∶81-83.

[13]牛海灃,何依.古村落地理信息系統構建及規劃應用——以寧波韓嶺歷史文化名村為例[C].2015中國城市規劃年會論文集,2015∶579-591.

[14]劉媛,鄧運員,劉立生,等.CityEngine CGA支持下的傳統民居復雜屋頂建模及優化[J].測繪通報,2016,(3)∶98-102.

[15]嚴鈞.虛擬現實技術在傳統聚落保護中的應用研究[C].2007年全國高等學校建筑院系建筑數字技術教學研討會論文集,2007∶19-114.

[16]樊強強,高路.基于3D全景現實技術的古村落保護開發研究[J].藝術科技,2015,(10)∶28.

[17]馮磊,杜孟鴿,常銘瑋,等.基于虛擬現實技術的傳統村落空間形態與認知研究——許村、南屏、西遞比較研究[C].全國建筑院系建筑數字技術教學研討會論文集,2015∶128-133.

[18]畢研娜.非物質文化遺產虛擬旅游產品開發研究[D].青島:青島大學碩士學位論文,2012.

[19]王雅杰.虛擬現實技術在文物博物行業中的作用[J].大眾文藝,2016,(14)∶50.

[20]黃誠,楊冬梅.虛擬現實與3D打印技術在非遺保護中的應用探索[J].科技與創新,2016,(4)∶16,20.

[21]夏天.“互聯網+”形勢下中國傳統村落發展問題[J].環球市場信息導報,2016,(13)∶132-133.

[22]劉燦姣.我國傳統村落文化保護須用好“互聯網+”[N].光明日報,2016-01-03(008).

[23]劉燦姣.鄉土文化的數字化方向[J].人民之友,2015,(12)∶21.

[24]陳卉.大數據時代云服務平臺助力古村落保護[EB/OL].http://news.univs.cn/2014/0508/1041682.shtml.2014-05-08.

[25]清華同衡技術創新中心.傳統村落APP[EB/OL].http://www.thupdi.com/project/view?id=1856.2015-08-25.

[26]中國鄉村發現.數字博物館如何拯救傳統村落[EB/OL].http://www.zgxcfx.com/nongcunwanxiang/84151.html.2016-04-15.

[27]葉琦,鄭海鷗.傳統村落保護搭上“互聯網+”[N].人民日報,2016-02-25(017).

[28]潘旭濤,王玉杰.“互聯網+”讓古村落“活”起來[N].人民日報(海外版),2016-04-30(011).

[29]王崇宇.數字技術在古村落保護中的應用研究——以井陘縣大梁江村為例[D].石家莊:河北農業大學碩士學位論文,2015.

[30]楊磊,張瑩,蘇志斌.文化資源二維視頻采集處理技術標準規范研究[J].中國傳媒大學學報(自然科學版),2014,21(2)∶35-39.

[31]楊紅.非物質文化遺產數字化研究[M].北京:社會科學文獻出版社,2014∶182-190.

[32]劉燦姣,陽利新.我國非物質文化遺產數字化保護的研究述評[J].圖書館,2016,(2)∶15-20.

[33]張曉宇.我國非物質文化遺產數字化保護研究綜述[J].內蒙古科技與經濟,2016,358(12)∶6-9.

ResearchStatusandProspectofDigitalProtectionofTraditionalVillagesinChina

ZHANG Hong-ji1,LUO Yong1,LIU Hui2,WANG Yong-hua3,CHEN Qing-song1,TAN Xiao-qin1

(1.Sichuan Academy of Natural Resource Sciences,Chengdu 610041,China; 2.Scenicare of Deng Xiao-ping′s Former Residence,Guang′an 638003,China; 3.Guang′an Productivity Promotion Center,Guang′an 638003,China)

Based on collecting and sorting out the relevant literature,from the perspective of the protection of traditional villages on the demand of information,this paper reviewed and summarized the research status of digital technology in three aspects:Data retention,information processing and communication.The results showed that the digital technology as an important means of support for the protection of traditional village planning and design could provide a powerful data base and decision support,digital protection itself as a new way to protect also developed rapidly and promoted the advance of digital technology,and soon by a single method to the multi technology integration transformation,integration related disciplines were constantly deepening,the protection of data consistency,integrity and standards and other aspects of the research should further strengthen.

digital protection;traditional village;research status

10.3969 /j.issn.1005-8141.2017.08.003

TP311.561

A

1005-8141(2017)08-0912-04

2017-06-15;

2017-07-22

四川省科技計劃項目(編號:2014FZ0062、2015GZ0314、2017KZ0027);成都市科技惠民計劃項目(編號:2015-HM01-00025-SF);四川省級公益性科研院所基本科研業務費項目(編號:2015YSK0066、2016YSK0015、2017YSK0008)。

張洪吉(1981-),男,四川省瀘州人,助理研究員,主要從事GIS及資源信息方面的研究。

羅勇(1977-),男,湖北省麻城人,副研究員,主要從事3S技術及應用研究。