基于空間分析法的濱水游憩資源分布特征研究

——以蘭州市黃河風情線為例

(西北師范大學 地理與環境科學學院,甘肅 蘭州 730070)

基于空間分析法的濱水游憩資源分布特征研究

——以蘭州市黃河風情線為例

李曉璐,張志斌,魏 娟,賈琳琳

(西北師范大學 地理與環境科學學院,甘肅 蘭州 730070)

以蘭州市黃河風情線為例,運用核密度估計法和最近鄰指數方法,對其游憩資源空間分布總體特征和不同類別游憩資源空間分異特征進行了分析。結果表明:①黃河風情線游憩資源分布呈現“小集中、大分散”的空間格局。②黃河風情線游憩資源總體是以城關區段為“單核心”的集聚空間結構,不同行政區游憩資源分布集聚度不同,東段游憩資源分布呈片區密集狀分布,西段游憩資源則為組團離散狀分布。③4類游憩資源區域分異:自然風光類和人文歷史類游憩資源為資源主導型分布模式,休閑健身類游憩資源因受到政策引導和規劃建設而呈相對均勻分布態,購物餐飲類游憩資源則為市場主導型集聚分布在城市繁華商圈中。

黃河風情線;游憩資源;空間特征;蘭州市

城市濱水區是指城市地區與水體相接的,用于休閑、居住、商業、漁業和工業的城市地域[1,2],是城市居民賴以生存、休戚與共的生活生產場所,是城市歷史發展的縮影,在一定程度上深刻影響著城市的發展進程和形態變化。在全球休閑時代大背景下,隨著城市產業結構不斷更新升級,城市濱水區的功能沿著“能源供給→農業運輸→工業生產→休閑游憩”的演變路徑發生變化[3]。城市濱水區憑借著其優質的自然生態環境和獨特的人文歷史資源成為外來游客和本地居民首選的休閑游憩之地,休閑娛樂、觀光游覽、文化展示等逐漸成為城市濱水區的主要發展方向[4]。

國際上對濱水區域的研究最先著眼于后工業化時期發達國家港口城市濱水區復興發展[5]。Hoyle認為城市歷史濱水區的復興將有利于城市發展,促進城市復興[6];Schmertz表明城市濱水區改造的終極目標是提升城市生活質量,讓美好的城市擁有美好的濱水區域[7]。國外學者一致認為開發濱水區的游憩功能是實現城市濱水區復興的有效途徑,游憩是濱水區域復興的強催化劑[8],把休閑游憩作為濱水區域復興的職能導向逐漸成為吸引投資和就業的有效手段。在休閑游憩導向下,美國曼哈頓島SoHo區、英國倫敦的泰晤士河沿岸和亞洲一些城市濱水區域開發取得了成功[9],為其他城市濱水區的開發提供了有價值的參考。我國的城市濱水區游憩開發處于發展階段,目前學術界對此并沒有系統性研究。由于西方發達國家城市的濱水區開發是基于后工業化時期河流功能退化的再開發,而國內城市濱水區的開發目的主要是通過城市濱水區的開發建設,為城市居民創造一個高質量的公共空間[10],所以國內研究視角和側重點與國外研究不盡相同。鄭伯紅在對蘇州河沿岸的景觀類型和空間分布的分析基礎上,提出對蘇州河岸景觀帶分段開發的設想[11];吳必虎、賈佳、李亞娟選取武漢市作為研究案例,通過借鑒國外濱水區旅游開發的成功經驗,探究了城市濱水區的休閑游憩項目開發和旅游發展戰略[12,13];秦璐選取成都市的錦江為研究案例,分析了城市濱河游憩帶的旅游發展歷程,提出了將錦江作為成都河流游憩帶的開發設想[14];許珂提出了若干有關城市濱水游憩空間開發的具體實施方法,目的是打造高質量、高品位的城市濱水游憩空間[15];吳志軍、田逢軍認為,在城市化進程中要保留濱水區開放性、可達性、休閑性、文化性和生態性特征[16];張環宙等以京杭大運河杭州段為研究案例,分析總結了城市濱水區帶狀休閑空間結構特征[17]。

國內學者側重用定性的方法討論濱水游憩空間景觀、水上旅游產品開發和濱水游憩規劃設計等,研究對象主要為經濟較發達的城市,而采用定量模型對內陸河谷型城市濱水區域游憩資源空間結構進行分析研究較少。本研究通過對蘭州市黃河風情線游憩資源的整理,并使用空間分析法對游憩資源空間分布進行研究,得到蘭州市黃河風情線游憩資源空間結構特征和不同類型的游憩資源空間分異與成因,不僅對蘭州市黃河風情線的游憩資源整合和游憩空間優化開發提供依據,也為其他城市濱水游憩空間科學合理的規劃開發提供借鑒。

1 研究區域概況

蘭州市地處黃土、青藏、內蒙古三大高原交匯地帶,地理位置獨特,自古以來便是西北的繁華重鎮,也是內地通往西部的最大陸路中轉站[18]。擁有著獨特自然景觀資源和深厚文化底蘊的黃河深刻地影響著蘭州城市形態的演變,是蘭州城市發展的主軸線,城市人口和建設用地沿河東西擴展,形成沿河軸向城市生長的格局。蘭州市的城市“名片”——“黃河風情線”是蘭州市的核心景區,也是蘭州市發展文化旅游的重點項目和展示城市新面貌的景觀長廊。本文研究的區域以百里黃河風情線蘭州主城區段為核心,西起西固工業區的西柳溝,東至城關區段的桑園峽,橫貫城關、七里河、安寧、西固四區,河段總長為44.8km。為方便游憩資源點的采集,遂選取兩岸用地各500m的區域為研究區域。

2 研究方法及數據來源

2.1 游憩資源分類及數據處理

空間分析底圖采用由2015年湖南地圖出版社出版的《蘭州市旅游交通圖》,使用ArcGIS軟件進行數字化處理得到的蘭州市地圖數據(采用西安1980坐標系)。基礎圖層信息包括水系(面狀數據)、行政區(面狀數據)、主要城市道路(線狀數據)、主要橋梁(線狀數據)等相關要素空間數據。

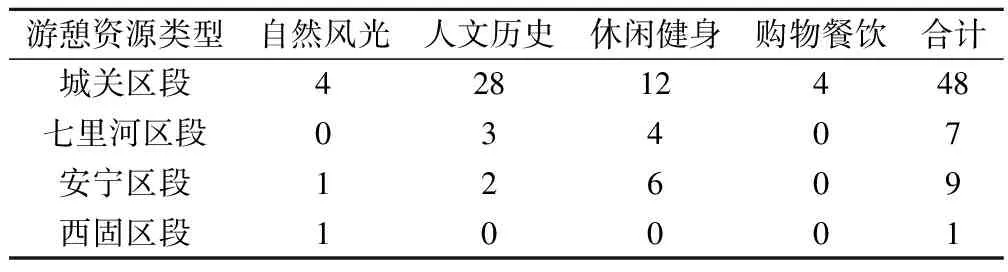

表1 百里黃河風情線蘭州主城區段游憩資源分類

鑒于目前我國并沒有統一標準的游憩資源規范,本文將吳必虎關于公共游憩空間的分類[19]、《中華人民共和國旅游資源分類、調查與評價》(GBT18972-2003)等作為參考依據,在實地調研基礎上,通過查閱蘭州市旅游政務官方網站公布的景區(點)情況和相關書籍進行蘭州市黃河風情線游憩資源點的信息收集。最終共搜集到研究區內65處游憩資源點數據(圖1,見封四),并將其分為四類,結果見表1。游憩資源點定位以GPS實測數據為主,并借助百度地圖地理坐標采集和精校樣檢測,游憩資源點的空間定位精度得到保障。

2.2 研究方法

核密度估計法:核密度估計法適用于分析點狀地理要素,可清晰地反映地理現象空間擴散的距離衰減規律[20]。本文使用核密度估計法分析了蘭州市黃河風情線游憩資源點空間分布密度,通過對研究區域內每個游憩資源點的計算并將同位置處的密度進行疊加,最后得到游憩資源點的總體分布密度[21],意在揭示蘭州市黃河風情線游憩資源點空間分布特點與集聚特征。

(1)

式中,n為搜索窗口內點的數量;K(x)為核密度方程;h為閾值,d為數據維數。用相同的方法對區域內每個旅游資源點進行計算,并對相同位置處的密度進行疊加,從而得到旅游資源點在整個區域的分布密度。

最近鄰指數:Clark、Evans最早提出通過計算點目標的最近鄰指數來評估目標點之間的臨近程度[22],計算點目標與相鄰點的歐式距離,取歐氏距離的平均值即得到研究區域內點目標的最鄰近距離。當區域中游憩資源點呈隨機型分布時,最近鄰距離公式可表示為:

(2)

式中,rE為理論最近鄰距離;n為研究區內點目標數;A為研究區域面積。最近鄰指數即為實際平均最近鄰距離與理論最近鄰距離比值[23],公式為:R=rl/rE,R是最近鄰指數,Rgt;1表示點目標均勻分布,R的理論最大值是2.15,此時目標點呈均勻分布態;R=1表示目標點隨機分布;0lt;Rlt;1表明目標點有集聚分布的趨向;R=0表示全部目標點完全集中[24]。

3 蘭州市黃河風情線游憩資源空間分布特征

3.1 游憩資源空間分布特征

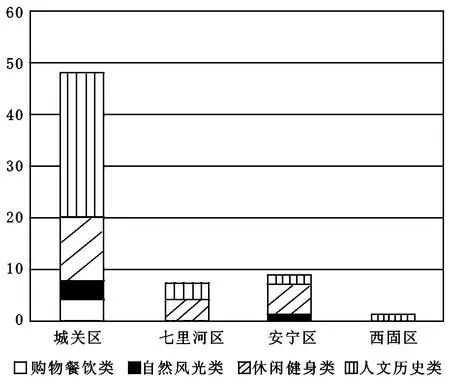

濱水游憩空間的分布不但影響了在城市不同區域居民能獲得的游憩機會和游憩質量,而且游憩空間結構也是城市生態環境的本底、景觀特色、文化脈絡等在城市游憩系統的空間映射[25]。根據圖1、圖2統計,得出以下特征:①從游憩資源點數量來看,蘭州市黃河風情線65個主要游憩資源點分布廣泛且相對集中,不同行政區內游憩場點數量不一且差異較大。城關區段擁有游憩資源點48個,占游憩資源點總數的73.84%;其次為安寧區段和七里河區段,分別擁有場點數量9個和7個,占總數的13.85%和10.77%;西固區段僅有虎頭崖1個游憩景點。②從游憩資源點的類型看,蘭州市黃河風情線65個游憩景點類型以人文歷史類為主,占總數的50.77%,其次是健身休閑類,占總數的33.85%;自然風光類和購物餐飲類分別占9.23%和6.15%。不同區段游憩資源組成也不盡相同,蘭州市城關區段主要以人文歷史類和休閑健身類景點為主,占該區域內景點數量的比例分別為58.33%和18.46%;七里河區段人文歷史類和休閑健身類數量相當,均占42.86%;安寧區段主要以休閑健身類為主,所占比例為66.67%;西固區段僅有1個自然風光類景點。蘭州市城關區段憑借著其擁有數量眾多、種類豐富的游憩資源成為蘭州市黃河風情線的游憩核心區段。

圖2 黃河風情線蘭州主城區段游憩資源分區統計

3.2 游憩資源空間集聚特征

總體游憩資源集聚度:為了直觀體現蘭州市黃河風情線游憩景點空間結構,本文使用ArcGIS中的Kernel Density工具對65個游憩資源點進行空間密度分析,最后得到蘭州市黃河風情線游憩資源分布密度圖(圖3,見封四)。由圖3可知,蘭州市黃河風情線游憩空間資源分布呈現“小集中、大分散”格局,已形成了一些分布集聚度高的區域。核密度值的聚類分析結果表明,濱水游憩空間集聚度可分為三個等級:①依托豐富優質的人文游憩資源本底和蘭州市西關商圈的輻射影響,大量游憩資源點密集分布在黃河風情線中東段中山橋附近,讓其成為蘭州市黃河風情線游憩帶內游憩資源點集聚特征最明顯的區域(圖3中Ⅰ區域);②在城關黃河大橋至天水路大橋段形成以蘭州市體育公園為中心的次顯著的游憩資源聚集地(圖3中Ⅱ區域);③七里河大橋以西和天水路大橋以東區段游憩資源空間分布初步顯出集聚特征(圖3中Ⅲ區域)。

從圖3可見,蘭州市黃河風情線游憩空間集聚程度和分布結構特征存在明顯的東西差異,以小西湖大橋及其南北延長線為分隔線,呈現“東密西疏”的分布格局。小西湖大橋以東至雁白大橋段的游憩資源分布呈現出集聚度高且已連接成片的分布狀態,深安大橋以東至小西湖大橋段的游憩資源分布集聚程度較低且呈組團離散狀分布,深安大橋以西、雁白大橋以東段游憩資源寥寥無幾,游憩資源分布不均衡。

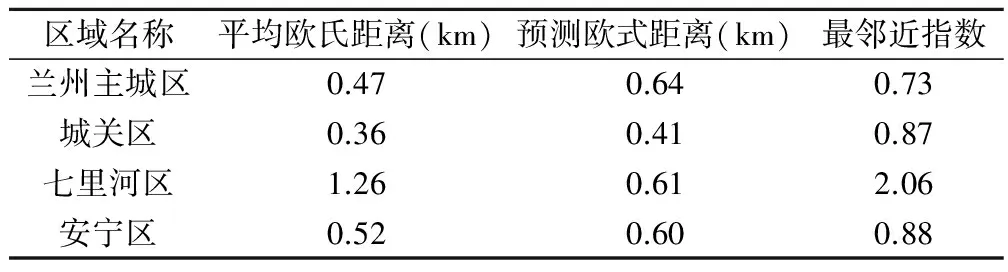

分區游憩資源集聚度:為準確測算蘭州市黃河風情線游憩資源空間集聚度,本文使用ArcGIS中平均最近的相鄰要素模塊分區域對游憩資源點進行計算,然后進行區域間的對比分析,以此衡量蘭州市黃河風情線游憩資源點的集聚程度。從表2可見,對蘭州市黃河風情線的游憩資源分布來說,平均歐式距離為0.47km,預期平均距離為0.64km,最近鄰指數為0.73,游憩資源點成典型集聚態分布。從分區域得到的最近鄰指數看,蘭州市城關區段因為擁有游憩資源點數量多,集聚效應較為明顯,平均歐式距離為0.36km,預測平均距離為0.41km,最近鄰指數為0.87,游憩資源點空間分布狀態為集聚型;七里河區段游憩資源點之間的平均歐式距離為1.26km,而預期的平均距離為0.61km,最近鄰指數為2.06,反映該區域內游憩資源點成隨機分散分布;安寧區段的游憩資源點平均歐式距離為0.52km,預期平均距離為0.60km,最近鄰指數為0.88,游憩資源點分布狀態為隨機弱集聚。對蘭州市黃河風情線游憩帶整體而言,游憩資源呈現集聚分布態。其中,城關區段和安寧區段的游憩資源點為弱集聚態;七里河區段的游憩資源點為隨機分散態;由于西固區是蘭州市的老工業區,濱河土地并沒有作為游憩空間被開發利用,所以游憩資源點少,游憩業發展滯后。

表2 蘭州市黃河風情線游憩資源最近鄰指數

4 蘭州市黃河風情線游憩資源空間分異特征

自然風光類游憩資源空間:是在已有資源稟賦條件基礎上開發形成的供居民游覽觀光的天然游憩空間,蘭州市“兩山夾一河”的獨特城市資源環境決定了自然風光類游憩空間在黃河北岸零散分布的空間特征(圖4a,見封四)。6處自然風光類游憩資源包括虎頭崖、徐家山國家森林公園、北麓山公園、鳳凰臺森林公園、灘尖子濕地公園和銀灘濕地公園,其中徐家山國家森林公園為國家2A級旅游景區。隨著蘭州市南北兩山灌溉綠化工程不斷推進,位于黃河北面的山體從昔日的荒山野嶺初步變成了風景秀美的都市風景林,成為城市北部的屏障和背景,是俯瞰金城、遠眺蘭山的黃金位置。良好的生態環境和獨特的地理區位使黃河風情線自然風光類游憩空間成為本地居民遠離城市喧囂、親近自然的游憩空間之一,同時也對外來游客產生了較強的吸引力。

人文歷史類游憩空間:是游憩者在蘭州黃河風情線以歷史文化資源為依托的區域或場所進行觀光游覽活動的空間載體,該區域是匯聚城市文化、展現城市風貌的城市公共空間,形成原因較為復雜。蘭州市黃河風情線人文歷史類游憩資源點集中分布在位于七里河區的七里河大橋以東至位于城關區的雁灘大橋區段(圖4b,見封四)。其中,有代表古老黃河農耕文化的蘭州水車博覽園,黃河文化代表物黃河母親塑像,絲路文化代表物西游記塑像,蘭州市標志景觀“天下黃河第一橋”——中山橋和風格鮮明的宗教建筑——蘭州西關清真大寺等,這些游憩資源單體承載著游客心中蘭州市的核心形象。由于城市中歷史遺產的固有布局無法變更,所以蘭州市黃河風情線人文歷史類游憩資源“中心密集,東西放射”的空間不均衡布局是不同區域巨大的吸引力差異引發的游憩供需矛盾造成的。城關區是蘭州市政治、經濟、文化、科研、交通、商貿中心,七里河區因毗鄰城關區而受到良好的輻射帶動作用,經濟發展態勢良好,所以這兩個區域對游客具有良好的吸引力。相比之下,作為城市科教文衛區的安寧區和工業區的西固區對游客的吸引力不足,導致這兩個區域的游憩資源建設滯后。占據了游憩資源總量50.77%的人文歷史類游憩資源是蘭州市黃河風情線游憩吸引力的核心,其游憩空間就是蘭州市黃河風情線游憩空間的“第一秩序”,空間結構的合理性和發展水平決定了蘭州市黃河風情線整體觀光品質的優劣。為了使黃河風情線人文歷史游憩空間結構得到有效優化,《蘭州市黃河風情線整體提升改造概念規劃方案》提出“一軸、三卷、五線、十四園”的規劃建設思路,以黃河為畫軸,串接“黃河源、黃河情、黃河魂”三幅畫面,提升改造文化景觀線、濱水濕地景觀線、綠色出行健身景觀線、市政景觀線和建筑景觀線,整合并打造14處主題景區,通過政策性規劃和引導性建設會對人文歷史類公共性游憩空間的不均衡分布進行修正,減弱不同區域吸引力差異,從“眾星捧月”的單核心游憩集群向“多點開花”均衡條帶狀游憩空間結構轉化。

休閑健身類游憩空間:通常是由政府相關部門為提升城市綠化生態功能,滿足城市居民日常游憩需求,最大程度地保證城市居民游憩機會均等而經過預先規劃設計修建的,因此該類游憩資源的分布相對均衡(圖4c,見封四)。蘭州市黃河風情線休閑健身類游憩資源主要包括濱河綠地公園、體育公園、濱河步道、高爾夫球場、馬術俱樂部等,多為人工建造的游憩場點,通過良好的生態環境、寬闊的場地和專業的場館設施吸引著游客和市民前來。黃河風情線休閑健身游憩空間的建設一方面對改善城市生態景觀具有重要意義,作為特殊的城市開敞空間和綠地系統組成部分,城市濱水綠地公園和濱河步道的建設使濱水河堤、綠地和城市空間有機融合、錯落有致、互相嵌合的空間形態有助于形成一個完整的“山—河—城”城市綠色生態網絡,凸顯蘭州市的山水風韻;另一方面,依據黃河風情線游憩空間屬性,城市居民可享受游憩便利和優質濱水人居環境的機會并非均等,離黃河較近的城市居民易到達黃河風情線,因此擁有較多的公共開敞空間,有些黃河兩岸的住宅小區居民因為門禁社區而獨享濱水開敞空間。為了讓黃河風情線為城市居民提供更多更佳的游憩設施,因此在現有休閑健身類游憩資源基礎上,繼續向東、西延展均衡建設多樣的濱水休閑健身場所,以滿足城市居民日益增長的對城市優質濱水空間和休閑游憩空間的需求。

購物餐飲類游憩空間:屬商業型游憩空間,是通過滿足游客休閑需求而獲取商業利潤的游憩空間[26],因為這些場所的經營實體是企業,目的是為了牟取商業利潤,所以在空間布局上更注重游客群的培育和商業環境的綜合影響力,黃河風情線購物餐飲類游憩資源點主要聚集于位于城關區西關商圈的張掖路步行街附近(圖4d,見封四)。張掖路步行街是蘭州市首屈一指的商業步行街,步行街上有數量眾多、類型多樣、規模不一的商業店鋪,也有如“麥當勞、賽百味、星巴克、肯德基、必勝客”等世界知名連鎖餐飲門店,還有代表蘭州本地特色餐飲文化的張掖路甜食店、馬子祿牛肉面館、再回首小吃店等餐飲場所。位于張掖路步行街中段的城隍廟是蘭州城市特色商品的銷售地,“刻葫蘆、黃河奇石”和蘭州民間書法家的繪畫書法作品等在此都有兜售,城隍廟是外來游客了解蘭州市井文化的窗口和場所。蘭州市黃河風情線購物餐飲場所的集聚分布是由市場導向和經濟規律決定的,但如此單一集聚態的空間分布對發揮黃河風情線整體優勢,獲取更多經濟效益有弊無益,因此突破地域禁錮,多點建設購物餐飲類的商業游憩場所是提高黃河風情線整體商業效益的最優途徑。

5 結論與討論

本文將蘭州市黃河風情線游憩資源點樣本劃分為4種類型,借助ArcGIS軟件,運用核密度估計法、臨近指數分析的空間分析方法對蘭州市黃河風情線游憩空間的整體空間布局和集聚特征和4種類型的游憩資源空間分布特征和成因進行了分析,結論如下:①蘭州市黃河風情線游憩資源分布呈現“小集中、大分散”的空間格局,并已形成幾處游憩資源較為密集的區域,根據空間集聚程度可分為三個等級。黃河風情線游憩資源空間分布具有明顯的東西差異,小西湖大橋及其南北延長線以東區域游憩資源空間集聚度高且已連成片,游憩業發展態勢良好,而中界線以西區域游憩資源分布呈組團離散狀分布,游憩業發展滯后。②通過對蘭州市黃河風情線游憩資源點的最近鄰分析,主城區整體的最近鄰指數為0.73,游憩資源點成集聚態分布,而不同區域的游憩資源點分布表現出區域差異性,城關區段游憩資源為典型集聚分布,安寧區段為隨機弱集聚態,而七里河區段則呈現隨機分布態。③蘭州市黃河風情線內4類游憩空間分布特征分異具體表現為:一是自然資源本底決定了蘭州市黃河風情線自然風光類的游憩資源在黃河北岸分布的空間特征。二是人文歷史類游憩資源分布模式屬資源導向型,所以蘭州市黃河風情線人文歷史類游憩資源主要集中分布在七里河大橋至雁灘大橋段,不均勻的人文歷史類游憩資源分布有礙于黃河風情線整體游憩品質的提升。三是黃河為休閑健身類游憩空間提供良好的景觀環境及生態緩沖屏障[25],政策導向型的規劃建設使得休閑健身類的游憩資源分布較為均衡。四是由市場原則引導的購物餐飲類游憩資源集聚于游憩資源集中區和蘭州市西關商圈中。

城市濱水空間為城市重要的公共空間,由于蘊涵了豐富的城市自然生態、人文風俗、社會發展、歷史變遷等信息,其合理開發與可持續發展亟需社會的廣泛關注并予以高度重視。本文通過對蘭州市黃河風情線游憩資源的空間分析,發現不同類別濱水游憩資源分布與資源環境本底和政策引導建設有密切聯系,通過利用環境資源條件引導和配套服務設施完善來進行游憩資源空間布局優化工作,使蘭州市居民普遍擁有平等的進入濱水地帶休閑游憩的機會,切實改善城市人居環境,打造平等共享的城市公共開敞空間。本文的研究工作僅涉及游憩資源點的數量及空間位置,并未考慮游憩資源點的游客組成、旅游收入等其他內容,所以在今后的研究過程中多要素分析解讀黃河風情線游憩空間將成為重點關注的方向之一。

[1]Lagarense B E S,Walansendow A.Exploring Residents′ Perceptions and Participation on Tourism and Waterfront Development:The Case of Manado Waterfront Development in Indonesia[J].Asia Pacific Journal of Tourism Research,2014,20(2)∶1-15.

[2]Valona A.Investigating the Preferences of Individuals in Redeveloping Waterfronts:The Case of the Port of Thessaloniki-Greece[J].Cities,2011,(28)∶424-432.

[3]Dalton T,Thompson R,Jin D.Mapping Human Dimensions in Marine Spatial Planning and Management:An Example from Narragansett Bay,Rhode Island[J].Marine Policy,2010,34(2)∶309-319.

[4]陳建華.水岸土地開發理念與發展策略之研究[D].基隆:臺灣海洋大學博士學位論文,2011.

[5]Wang H.Preliminary Investigation of Waterfront Redevelopment in Chinese Coastal Port Cities:The Case of the Eastern Dalian Port Areas [J].Journal of Transport Geography,2014,40(Complete)∶29-42.

[6]Hoyle B.The Port-city Interface:Trends,Problems and Examples[J].Geoforum,1989,20(4)∶429-435.

[7]Schmertz M F.Houston Focuses on the Restoration and Development of the Buffalo Bayou,a Historic Waterway [J].Architectural Record,2003,191(8)∶55.

[8]Hoyle B.Urban Waterfront Revitalization in Developing Countries:The Example of Zanzibar′s Stone Town [J].The Geographical Journal,2002,168(2)∶141-162.

[9]Chang T C,Huang S.Reclaiming the City Waterfront Development in Singapore[J].Urban Studies,2011,48(10)∶2085-2100.

[10]胡敏杰,宋立中.國內外城市內河旅游研究評述[J].地理科學進展,2012,31(10)∶1399-1406.

[11]鄭伯紅,湯建中.都市河流沿岸旅游文化景觀帶功能開發:以上海蘇州河為例[J].旅游學刊,2002,17(1)∶40-43.

[12]吳必虎,賈佳.城市濱水區旅游·游憩功能開發研究——以武漢市為例[J].地理學與國土研究,2002(6)∶99-102.

[13]李亞娟.武漢市水域景觀水上旅游項目開發初探[J].華中師范大學研究生學報,2009,16(1)∶128-131.

[14]秦璐,龐筑丹.濱河游憩帶旅游開發研究:以成都錦江為例[J].資源與人居環境,2010,(22)∶53-54.

[15]許珂.淺析城市濱水區旅游功能的開發[J].規劃師,2002,18(4)∶37-41.

[16]吳志軍,田逢軍.城市濱水旅游意向及其對旅游者選擇意愿的影響研究——以南京、武漢、上海濱水區為例[J].旅游學刊,2010,25(6)∶78-83.

[17]張環宙,沈旭煒,高靜.城市濱水區帶狀休閑空間結構特征及其實證研究——以大運河杭州主城段為例[J].地理研究,2011,30(10)∶1891-1900.

[18]程勝龍,王乃昂,周武生.基于文化挖掘的城市旅游形象的定位——以蘭州市為例[J].干旱區研究,2007,24(3)∶406-413.

[19]周永廣,沈旭煒.基于時空維度的城市濱水區的開發導向[J].城市問題,2011,(2)∶30-35.

[20]王法輝.基于GIS的數量方法與應用[M].北京:商務印書館,2011.

[21]劉昌雪,汪德根.城市創意旅游資源空間效應及發展模式——以蘇州市中心城區為例[J].地理研究, 2016,35(5)∶977-991.

[22]Clark P J,Evans F C.Distance to Nearest Neighbor as a Measure of Spatial Relationships in Populations[J].Ecology,1954,(35)∶445-453.

[23]章錦河,趙勇.皖南旅游資源空間結構分析[J].地理與地理信息科學,2004,20(1)∶99-108.

[24]汪德根,陸林,陳田,等.呼倫貝爾—阿爾山旅游區空間組織[J].地理研究,2006,25(1)∶161-170.

[25]李王力,劉家明,宋濤,等.北京市綠帶游憩空間分布特征及其成因[J].地理研究,2015,34(8)∶1507-1521.

[26]王潤,劉家明,陳田,等.北京市郊區游憩空間分布規律[J].地理學報,2010,65(6)∶745-754.

ResearchonDistributionCharacteristicsofRecreationalResourcesBasedonSpatialAnalysis——ACaseStudyoftheYellowRiverScenicZoneinDowntownLanzhou

LI Xiao-lu,ZHANG Zhi-bin,WEI Juan,JIA Lin-lin

(College of Geography and Environment Science,Northwest Normal University,Lanzhou 730070,China)

This paper took recreational resources of the Yellow River Scenic Zone in downtown Lanzhou as a case study,analyzed the spatial characteristics and causes of various types of recreational resources using a number of spatial analysis methods including kernel density and the nearest neighbor index.Some main conclusions could be drawn as follows:①The overall spatial pattern of the Yellow River Scenic Zone′s recreational resources was “large distribution,small concentrationquot;.②The spatial structure pattern of the Yellow River Scenic Zone′s recreational resources was “single corequot;(Chengguan District only),and the distribution of recreational resources in different administrative regions was not the same.There were some of agglomerations in the east.But the recreational space was sparse in the south.③The causes for spatial characteristics of 4 types of recreational resources were summarized:The cluster of resources and natural reservoir environment was the main reason for the spatial characteristics of natural scenery and cultural recreational resources.Leisure and fitness recreational resources were evenly distributed due to the urban plans.The commercial recreational resources were agglomerated in the resource concentration areas and the city business circle.

the Yellow River Scenic Zone;recreational resources;spatial characteristics;Lanzhou City

10.3969/j.issn.1005-8141.2017.08.019

K901;F590.31

A

1005-8141(2017)08-0996-05

2017-06-25;

2017-07-18

國家自然科學基金資助項目(編號:41161028)。

李曉璐(1991-),女,甘肅省蘭州人,碩士研究生,研究方向為城市與區域規劃。

張志斌(1965-),男,甘肅省會寧人,教授,研究方向為城市與區域規劃。