用毫火針留針動痛穴療法治療肩周炎的臨床效果

楊嘉恩 賈 寧 朱光耀 周光進 陳敘波 謝婉婷

(廣東省佛山市高明區人民醫院康復醫學科 廣東 佛山 528500)

用毫火針留針動痛穴療法治療肩周炎的臨床效果

楊嘉恩 賈 寧 朱光耀 周光進 陳敘波 謝婉婷

(廣東省佛山市高明區人民醫院康復醫學科 廣東 佛山 528500)

目的:探討用毫火針留針動痛穴療法治療肩周炎的臨床效果。方法:對在佛山市高明區人民醫院康復科門診就診的71例肩周炎患者的臨床資料進行回顧性研究。將這71例患者分為傳統組和動痛穴組,其中傳統組有35例患者,動痛穴組有36例患者。為兩組患者均使用傳統的劉氏毫火針療法進行治療,在此基礎上,為動痛穴組患者加用毫火針留針動痛穴療法進行治療。然后,比較兩組患者的 VAS 評分和臨床療效。結果:經過治療,動痛穴組患者的 VAS 評分和治愈率均明顯優于傳統組患者,差異具有統計學意義(P<0.05)。結論:用毫火針留針動痛穴療法治療肩周炎的效果顯著,可有效地緩解患者疼痛的癥狀,提高其治愈率。

毫火針;留針;動痛穴;肩周炎;效果

動痛穴又稱運動痛點或阻力痛點。此穴位是指取穴時醫者令患者做有關的動作時,在維持其活動受限的姿勢中尋找到的最痛點。動痛多是由軟組織閉合性損傷所引起的疼痛。肩周炎是指肩關節周圍軟組織損傷退變所引起的一種慢性無菌性炎性反應。中醫認為,肩周炎又稱“漏肩風”、“五十肩”。中醫認為,肩周炎屬于“痹證”的范疇。肩周炎患者的主要表現為患側肩關節僵硬、遇熱痛減、遇冷痛增、夜間疼痛加劇、肩關節活動受限等。袁濤等人的研究表明,用毫火針治療肩周炎,可明顯緩解患者疼痛的癥狀,提高其治愈率[1]。為了進一步證實此療法的有效性,筆者從2015年開始在臨床上對36例肩周炎患者均使用毫火針留針動痛穴療法進行治療,取得了很好的療效。

1 資料和方法

1.1 一般資料 本次研究的對象為2015年1月~2016年3月期間在佛山市高明區人民醫院康復科門診就診的71例患者。按照治療方法的不同將這71例患者分為傳統組和動痛穴組,其中傳統組有35例患者,動痛穴組有36例患者。在傳統組的35例患者中,有男性15例,女性20例。他們中年齡最小的41歲,年齡最大的74歲。這些患者的病程為3周~12個月。在動痛穴組的36例患者中,有男性19例,女性17例。他們中年齡最小的42歲,年齡最大的71歲。這些患者的病程為5周~11個月。兩組患者的一般資料相比差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 《中醫病證診斷療效標準》[2]中關于肩周炎的診斷標準為:1)患者肩部疼痛的癥狀逐漸加重,晝輕夜重,因天氣的變化及勞累會出現疼痛加劇的情況,使其不能側臥于患側。2)患者患側肩部的活動受限。3)患者患側的肩前及肩峰處有壓痛感,病程久的患者還可出現肩部肌肉萎縮的表現。4)對患者患側肩關節進行X線檢查的結果呈陰性,病程久的患者可見骨質疏松的表現。

1.3 治療方法 為兩組患者均使用傳統的毫火針療法進行治療,具體的方法為:1)讓患者取坐位,將其肩貞穴、肩前穴、肩痛點(肩胛骨外緣中點)、肩髃穴、臑俞穴、阿是穴作為治療的穴位。2)操作者手持劉氏毫火針(規格0.35mmX25mm)的針柄,將針體置于乙醇燈外焰處燒至紅白發亮后快速垂直刺入患者的相關穴位,快進快出,操作者的手法要求穩、準、快。5d治療1次,連續治療6次。在此基礎上,為動痛穴組患者加用毫火針留針動痛穴療法進行治療,具體的方法為:讓患者做患肩前屈、外展、上舉、背伸、內收等動作,并告知其保持最痛的姿勢,將燒至紅白發亮的毫火針迅速刺入其動痛穴并留針2min。然后,再次讓患者活動患肩并尋找另一處動痛穴,重復進行留針治療。5d治療1次,連續治療6次。

1.4 療效判定標準 1)進行治療前后,使用視覺模擬評分法(VAS)[3]對患者疼痛癥狀變化的情況進行評估。VAS評分共分為10級,0分代表患者無疼痛感,1~4分代表患者有輕微的疼痛感,5~7分代表患者有中等疼痛感,8~10分代表患者有重度疼痛感。2)參照《中醫病證診斷療效標準》[2]中擬定的療效標準對患者的臨床療效進行評估。經過治療,若患者肩部疼痛的癥狀消失,其肩關節功能和兼癥完全或基本恢復,即可判定其治療的效果為治愈。經過治療,若患者肩部疼痛的癥狀減輕,其肩關節功能和兼癥均明顯改善,即可判定其治療的效果為好轉。經過治療,若患者的癥狀無改善,即可判定其治療的效果為無效。

1.5 統計學處理 我們使用SPSS22.0軟件包對本次實驗中的數據進行處理,計量資料用均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用百分比(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

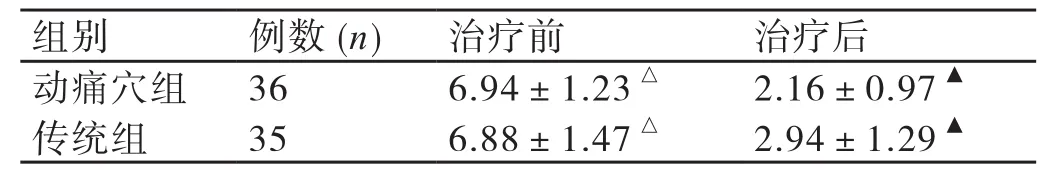

2.1 進行治療前后兩組患者VAS評分的比較 進行治療前,兩組患者的VAS評分相比差異無統計學意義(P>0.05)。經過治療,動痛穴組患者的VAS評分明顯低于傳統組患者,差異具有統計學意義(P<0.05)。詳情見表1。

表1 進行治療前后兩組患者 VAS 評分的比較(±s,分)

表1 進行治療前后兩組患者 VAS 評分的比較(±s,分)

注:△P>0.05,差異無統計學意義;▲P<0.05,差異具有統計學意義。

組別 例數(n) 治療前 治療后動痛穴組 36 6.94±1.23△ 2.16±0.97▲傳統組 35 6.88±1.47△ 2.94±1.29▲

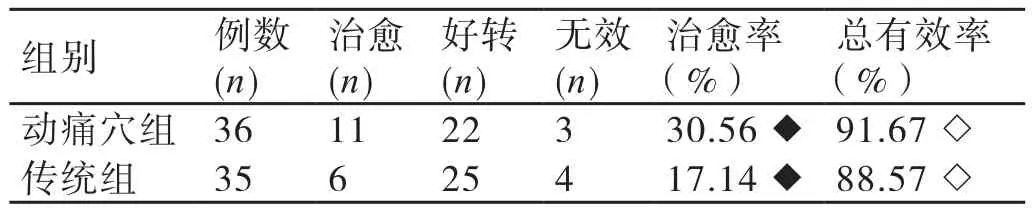

2.2 兩組患者臨床療效的比較 經過治療,動痛穴組患者治療的總有效率明顯高于傳統組患者,差異具有統計學意義(P<0.01)。兩組患者治療的總有效率相比差異無統計學意義(P>0.05)。詳情見表2。

表2 兩組患者臨床療效的比較(n)

3 討論

中醫認為,肩周炎多因患者年老體虛或勞累過度使筋失所養、風寒濕邪客于關節所致的氣血凝滯、筋脈痹阻拘急而發病。毫火針療法既可借助火的溫熱之力,又可借助針的穿行之力,通過 “引氣至病所”的方法達到溫陽通絡、開門祛邪的目的。在《素問·調經論》中記載:“血氣者,喜溫而惡寒,寒則泣不能流,溫則消而去之”,說明了人身之氣血喜溫而惡寒,經絡之氣遇熱則通的觀點。動痛穴是在黃巍教授研創的“阻力針法”中提出的穴位。此穴位不同于單純的壓痛點(阿是穴)或自痛點(天應穴),是指患者在進行活動時的最痛點[4]。筆者認為,某些動痛穴在正常的靜體位下無明顯的疼痛感,其有別于阿是穴的壓痛感。動痛穴多位于患者關節囊、肌腱韌帶等交會處及肌肉的起止點,這些部位往往是軟組織的勞損點或應力的集中點。多數患者一側的患肩通常只有1~2個動痛點。鐘旋的研究表明,通過讓患者的患肩進行活動找到疼痛最敏感的病灶,并將此處作為針刺的穴位,即“以灶為腧”取穴。然后,用毫火針直接針對“病所”這一根本進行治療,能更充分地發揮毫火針消除或改善患者局部組織粘連、鈣化、攣縮、缺血的作用,加快其患處的血液循環,修復其受損的軟組織[5]。

綜上所述,用毫火針留針動痛穴療法治療肩周炎的效果顯著,可有效地緩解患者疼痛的癥狀,提高其治愈率。

[1] 袁濤,王芳.毫火針配合拔罐治療頸源性肩周炎療效觀察[J].針刺研究,2015,10(5):415-418.

[2] 國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[S].南京:南京大學出版社,1994:190-191.

[3] 曹卉娟,邢建民,劉建平.視覺模擬評分法在癥狀類結局評價測量中的應用[J].中醫雜志,2009,50(7):600-602.

[4] 黃巍,李唯.關于動痛穴臨床作用的探討[J].針灸臨床雜志,1999,10(2):48-49.

[5] 鐘旋.毫火針治療肌筋膜炎的機制探討[J].江西中醫藥,2012,43(6):51-52.

R686

B

2095-7629-(2017)4-0131-02